如何有效提高1型糖尿病临床管理

阿斯科纳 等

(辽宁中医药大学附属第二医院 林乐乙 编译 徐赫男 校对)

引言

当前1型糖尿病面临的挑战

糖尿病在全球范围内影响了2.46亿人,其中有大约2200万成年人和40万的儿童是1型糖尿病。糖尿病相关并发症对患者和卫生系统的影响显而易见,据报道,病史超过30年后,累计增殖性视网膜病、肾病和心血管疾病(CVD)的发生率分别为47%、17%和14%。

1型糖尿病是一种自身免疫性疾病,对遗传易感者而言,环境因素被认为能够引发对胰岛β细胞自身免疫性攻击。虽然对遗传标记识别已经取得很大的进展,本病普遍的易感基因图谱目前仍未获得。有证据表明,与儿童及成年人相比,特征性的进展性胰岛β细胞功能缓慢降低可能是青年人(成人早发)1型糖尿病的原因。而重要的是,DCCT数据显示残存胰岛β细胞功能与更好的预后相关,比如更好的血糖控制水平,更低的低血糖症和慢性并发症发生风险。

表1 成人1型糖尿病管理建议

DCCT早期和后续长期随访的糖尿病干预与并发症流行病学研究(DCCT-EDIC)也有证据显示,发病早期血糖的最佳控制可以显著减少微血管和大血管并发症的发生风险。尽管严格的血糖控制有明显的获益,然而因为多数患者并没有达到这个目标,理论和实践间仍然存在很大的差异。最近的DCCT-EDIC/EDC实验分析显示81%~87%的患者A1C超过7.0%,这与英国发现多达74%的患者A1C超过7.5%的结果一致。在1型糖尿病血糖控制中有很多障碍,包括低血糖症的发生和对此的恐惧心理,日常管理的复杂性,尤其是经常性的需要自我监测血糖(SMBG)和胰岛素剂量经常性的调整。上述这些都对患者的生活质量有很大影响,由此造成的医疗开支相当可观。在不远的将来,我们希望能够通过器官移植技术的进步或者新的因子来阻止这种情况的发生。然而,对于参与糖尿病护理的医疗职业者来说,现在的问题是:我们怎样才能帮助1型糖尿病患者更好的控制血糖,以减少并发症和提高生活质量?为了促进这个目标的实现,我们必须有能力把我们在临床试验中学到的应用于真正的临床,这就是本文想要叙述的内容。

有效控制糖尿病全球合作机制是一个多学科组织,由来自世界领先水平的医疗机构和研究组织的卫生从业人员组成。从2004年起,它已经通过教育机构开始着重促进糖尿病护理水平的提高。我们先前的出版物注重2型糖尿病,然而我们现在认识到1型和2型糖尿病患者最佳管理实践之间的显而易见的一致性和巨大的差异。因此我们扩展我们的研究范围,为1型糖尿病患者提供日常管理的实践指导,其中的主要建议总结于表1。因为1型糖尿病患者需要面对的问题非常广泛,本文特别着重于成人1型糖尿病患者的管理。可能有些建议在有的地方并不可能实现,不过我们仍然希望本文能够成为所有1型糖尿病患者管理的参考。

1型糖尿病的高血糖管理

早期血糖控制的优化

极为重要的DCCT/EDIC研究显示,1型糖尿病发病早期血糖的优化控制是预防微血管和大血管并发症最基本的护理。DCCT研究中,1型糖尿病患者被随机分为两组,强化治疗组(每天≥3

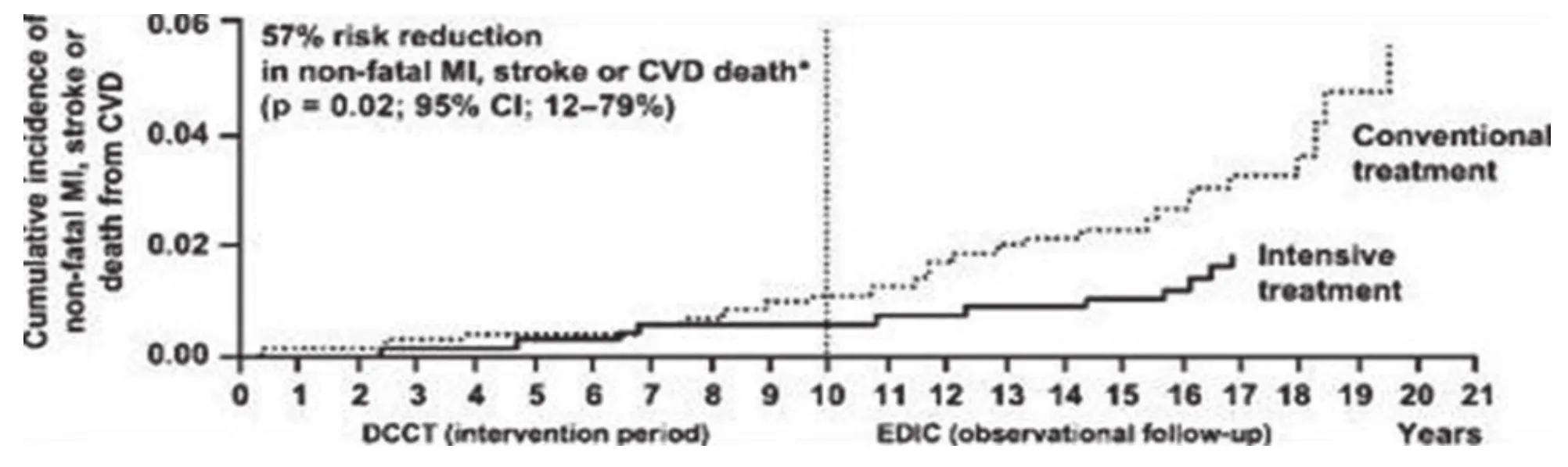

次的胰岛素注射或采用胰岛素泵)比常规治疗组(每天1~2次胰岛素注射)要求更加严格的血糖控制水平,两组平均A1C分别为7.1%与9.1%。强化治疗组显著减少视网膜病变发生率达76%,视网膜病变进展降低54%,增殖性或严重非增殖性视网膜病变进展减少47%,微量蛋白尿的发生降低39%,肾病发生降低54%,临床肾病的发生减少60%。强化治疗组90%以上的获益可以归结为两组间A1C的差异。随访中,DCCT/EDIC显示非致死性心肌梗死、卒中和CVD造成的死亡减少了57%,所有CVD事件发生率减少42%(图1)。

图1 DCCT/EDIC:1型糖尿病患者累计CVD事件发生率

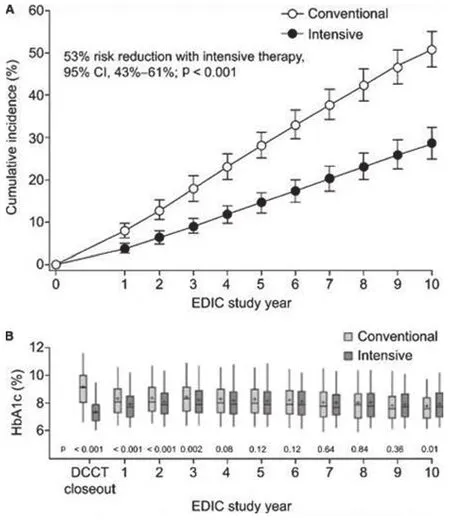

图2 EDIC研究:(A)累计视网膜病变发生率(n=1349),(B)DCCT试验10年后1型糖尿病患者胰岛素强化治疗和常规治疗组A1C对比(n=1211)。

DCCT/EDIC研究发现强化血糖控制对并发症危险性的影响甚至持续到A1C水平上升以后,这种“代谢记忆”也支持尽早优化血糖控制的必要性。比如,后续随访的EDIC研究发现,尽管后来的A1C水平在两组中都趋近于8%,强化治疗组视网膜病变危险性降低的效果最多可持续10年(图 2)。

尽管患者都了解血糖控制的益处,然而很多人并没有达到控制目标(表2),其中,低血糖症或者对低血糖的恐惧是最主要的原因之一。其他的原因包括治疗方案的复杂性使一些患者经常漏打胰岛素。治疗依从性差,缺乏社会支持,缺少专家护理中心,以及在下文将要讨论的心理障碍都是造成这种状况的原因。血糖控制差的患者将面临更高的并发症发生风险,因此应尽可能使血糖控制良好。

建议:低血糖风险最小化,同时尽可能强化血糖控制。

DCCT/EDIC研究显示早期血糖控制不仅可以预防并发症的出现,同时也可以延缓并发症的进展。比如,DCCT研究中,以有视网膜病变的患者为基准,强化胰岛素治疗可以延缓其进展达54%。根据DCCT/EDIC和“现实”的EDC研究数据综合分析,早期血糖优化控制的获益最近经常被提及。DCCT强化治疗组中30年后累计增殖性视网膜病变、肾病和CVD发生率(分别为21%、9%和9%)比常规治疗组(50%、25%和14%)或EDC研究(47%、17%和14%)更低(图3)。(EDC研究中患者A1C为9.0%~9.3%,其后降低约0.5%)。考虑到以上这些数据,尽可能早的识别并发症和相关危险因素非常有必要,这样才能恰当有效的控制它们。确保定期对并发症监测逐渐变成护理常规的一部分,要保证这点,很有必要重新组织临床系统。很多指南推荐患1型糖尿病的成年患者每年进行一次对微血管和大血管并发症的筛查。美国糖尿病协会最近发表的建议见表3(表略,可参考本刊2010年1~6期专家共识)。如果并发症已经存在,减缓其进展的措施需要尽早实施,患者需要到相应的专家处接受诊查。

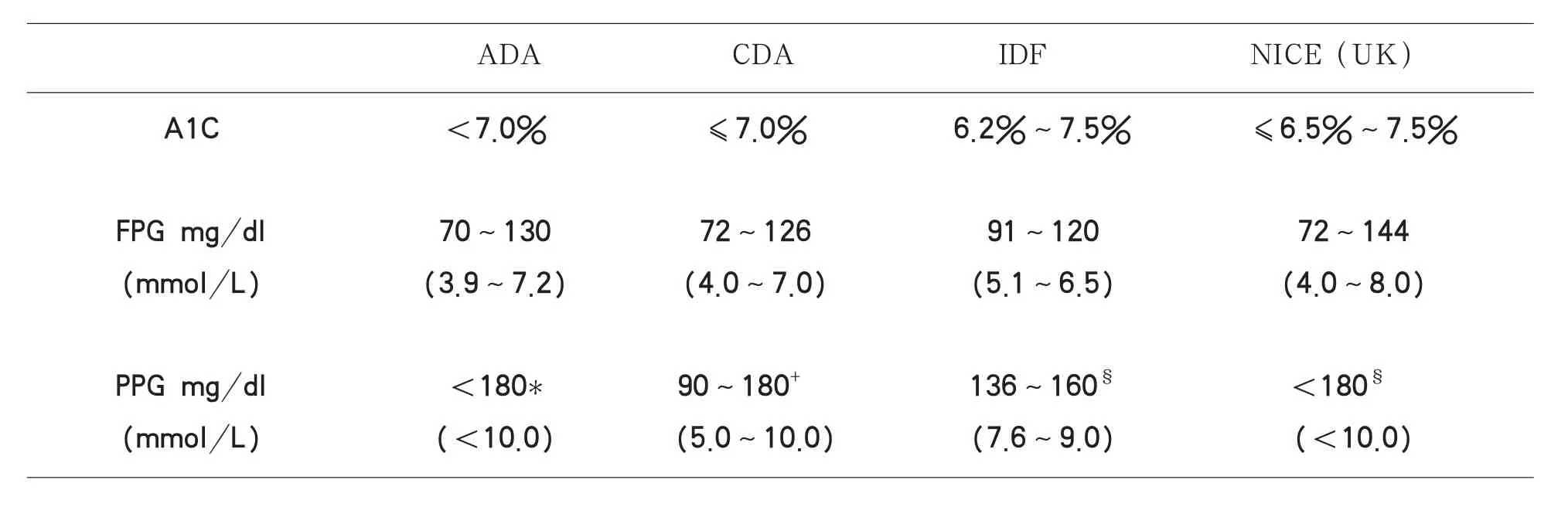

表2 1型糖尿病血糖目标

图3 DCCT强化治疗组与常规治疗组及EDC研究:(A)增殖性或更严重的视网膜病变、(B)肾病和(C)CVD累计发病率。

建议:确保定期对并发症采用恰当的监测措施。

胰岛素治疗

胰岛素治疗的起始

强化胰岛素治疗被认为是1型糖尿病患者的最佳治疗方式,它采用基础-餐时的方式,每天多次注射或胰岛素泵治疗,适用于任何年龄段。强化胰岛素治疗能够更好的控制血糖,与传统固定剂量治疗方案相比,能减少并发症发生风险,这在最近的DCCT/EDIC-EDC研究分析中得到证实。对所有年龄段1型糖尿病患者来说控制血糖都十分重要,对儿童患者更是如此,因为他们将面对更长期的病程。通常应用的胰岛素根据药代动力学不同总结见表4(表略)。胰岛素种类的选择和应用方式应该根据年龄、生活方式、一般健康水平、反应性、自我管理和饮食的能力以及是否易获取等因素而不同,同时也应考虑到低血糖发生风险,比如更倾向选择长效胰岛素类似物(甘精胰岛素和地特胰岛素),因为它们比中效人胰岛素(低精蛋白锌胰岛素NPH)更能减少低血糖包括夜间低血糖发生风险。速效胰岛素类似物(门冬胰岛素、赖脯胰岛素及赖谷胰岛素)因为能减少低血糖发生风险同时改善A1C,故可能比常规人胰岛素更倾向选择。

最近一项荟萃分析发现,对有严重低血糖情况的成年1型糖尿病患者而言,持续皮下胰岛素输注(CSII)比每日多次胰岛素注射能更好的控制血糖,二者A1C差异达到0.62%,而且发现前者导致低血糖发生情况比后者减少三分之二,初始应用严重低血糖发生率很高的患者减少的更多。因此某些患者,比如那些血糖控制差,经常发生严重低血糖或生活方式需要更大弹性的患者,更倾向选择利用胰岛素泵的CSII治疗而不是每天多次注射的方式。胰岛素泵也有一些实际的优势,这意味着生活方式可以有更大的弹性,包括饮食的自由性,运动和生活质量的整体提高。然而影响推广胰岛素泵应用至全世界的主要弊端就是治疗的费用问题。

在某些1型糖尿病患者,残存β细胞功能/胰岛素分泌在诊断后可以维持几个月,因此可能存在一个误区,那就是对诊断初期尤其是处于“蜜月期”的患者而言,强化胰岛素治疗并不是必要的。然而相关研究如DCCT已经证实,强化治疗应该尽早开始,以减少糖尿病相关并发症,保存β细胞功能。这应该是大多数患者的情况,不管他们应用胰岛素的方式如何。

建议:尽早开始精细的基础-餐时胰岛素治疗方案。

胰岛素剂量调整

根据碳水化合物摄入、生活方式、体育运动及并发疾病等因素调节胰岛素剂量,以减少低血糖和高血糖风险,是非常重要的。如上所述,胰岛素泵可以允许剂量的弹性,但是并不是所有的患者都接受胰岛素泵治疗,这就需要替代策略,需要对所有患者的教育。

根据饮食和运动进行胰岛素剂量调整对患者是个挑战,这应当作为患者教育中不可或缺的一部分。已经证实有组织的教育程序对预后而言很有好处。例如,英国正常饮食剂量调整(DAFNE)项目显示,可以在节约开支和不增加严重低血糖风险的同时提高血糖控制水平。与此相类似,(德国)杜塞尔多夫糖尿病治疗和教育项目(DTTP)对1型糖尿病患者进行为期5天的住院课程,次年A1C 从8.1%显著降低至7.3%,同时严重低血糖发作也显著减少(分别为每人每年0.37及0.14次)。这些项目显示,适当的教育可以提高血糖控制水平,同时使患者从刻板的热量控制和固定剂量的胰岛素中解脱,使患者饮食更多样。其他比较重要的方面包括碳水化合物的计算,适用患者的饮食计划的方法等,当然,这些都要与当地的饮食和生活方式相适应。根据运动进行适当的胰岛素剂量调整也是很重要的。尽管运动的好处尽人皆知,仍然有64%的1型糖尿病患者因为对低血糖症的恐惧等原因而没有达到建议的体育活动水平。另外,很多患者可能不知道一些因素的影响效果,比如体育运动和酒精对血糖水平的影响以及由此需要的对胰岛素治疗的适当调整,这也凸显出相关教育的重要性。

另外需要考虑的是如何在并发疾病时调整胰岛素剂量。在某些情况下,患者可能会完全停止胰岛素的应用,尤其在无法进食情况下。这将导致严重的代谢障碍,包括糖尿病酮症酸中毒(DKA)。在因DKA住院的患者中,胰岛素剂量不当占了DKA可明确原因的45%。患者应当知道感染通常会加重高血糖,这很重要,因此,即使热量摄入减少,也应当根据血糖水平适当应用胰岛素。理想化的做法是,这些问题应该作为患者恰当的自我管理教育的一部分,需要在定期随访中被反复强调。

建议:在胰岛素启用前及以后,应为所有的患者提供有组织的教育程序。

血糖自我监测

血糖自我监测(SMBG)是非常基础的,因此常包括于胰岛素治疗中。患者应该在开始胰岛素治疗后以及定期接受适当的自我监测血糖的训练。自我监测能为患者提供胰岛素剂量及应用时间、饮食、体育运动、压力等对血糖的影响等即时的回馈,对餐前、餐后及夜间血糖水平提供有价值的信息。另外,自我监测应该在每次就诊时通过糖尿病管理队伍与患者讨论这些结果,以提高胰岛素治疗的有效性与安全性。医生需要向患者强调,自我监测本身并不是目的,而是应该对监测的结果作出反应。医护人员应当清楚的指导患者如何根据自我监测的结果调整胰岛素剂量,这应当包括如何避免矫枉过正,比如,患者因为高血糖而不恰当的应用大剂量速效胰岛素类似物。

患者应当每天至少监测血糖三次,这其中应当包括空腹和餐后血糖。自我监测允许患者根据日常需要,比如饮食和运动,来调整胰岛素剂量。Karter等发现成人1型糖尿病患者中,每天监测血糖至少三次者较监测次数少或者不监测者A1C低1%。在某些情况下应当更多次的监测血糖,比如有低血糖和高血糖症状、未察觉的低血糖、并发疾病、胃轻瘫、妊娠、脆性糖尿病及重体力活动时等。

尽管定期监测血糖有明确的获益,但这同时也对患者的行为要求比较复杂,高达64%的患者没有定期的自我监测血糖。自我监测有很多方面的障碍,这包括患者的积极性、心理障碍、费用、社会经济学状况及受教育程度等。患者需要克服这些障碍,这很重要,他们应当获得适当的支持来完成这个目标。比如,费用是一个比较难以逾越的障碍,但是有证据表明免费向患者提供试纸条可以提高血糖控制水平及自我监测的依从性。

建议:确保在胰岛素治疗过程中广泛采用血糖自我监测。

近来在动态血糖监测(CGM)方面已经取得相当进展,这项技术在其影响的区域获得了一定的益处。对血糖控制差(A1C≥7.0%)的1型糖尿病患者的研究显示,应用CGM 26周后的A1C比SMBG组显著下降(-0.5%)而没有造成低血糖症的增加。这种效果可以持续一年。而且,血糖控制好的1型糖尿病患者应用CGM 26周后A1C维持于基线水平(6.4%)并减少了低血糖症的发生,而应用SMBG的患者A1C从6.5%升高至6.8%。CGM还可以限制血糖偏差。但是,现在CGM并非适用于所有的患者,尽管这种情况在不远的将来可能会得到改变。而且可能会出现CGM与胰岛素泵相连接的封闭或部分封闭的回路系统。

低血糖症

低血糖症对1型糖尿病患者而言是个很普遍的问题,它可以影响生活的每一个方面,包括人际关系、职业、驾驶、体育锻炼及旅行等。低血糖症的程度有巨大的差异,从无症状的到严重的可危及生命的情况都有。患者和医生对低血糖症的恐惧可能会使患者达不到良好的血糖控制,对生活质量造成非常大的影响。指南通常定义低血糖症为血浆葡萄糖水平低于4.0mmol/L(72 mg/dl)。然而,如果没有症状,患者可能不认为血糖水平低是低血糖症,因此,不论相关症状存在与否,都应当强调监测并保持血糖在此水平之上的重要性。

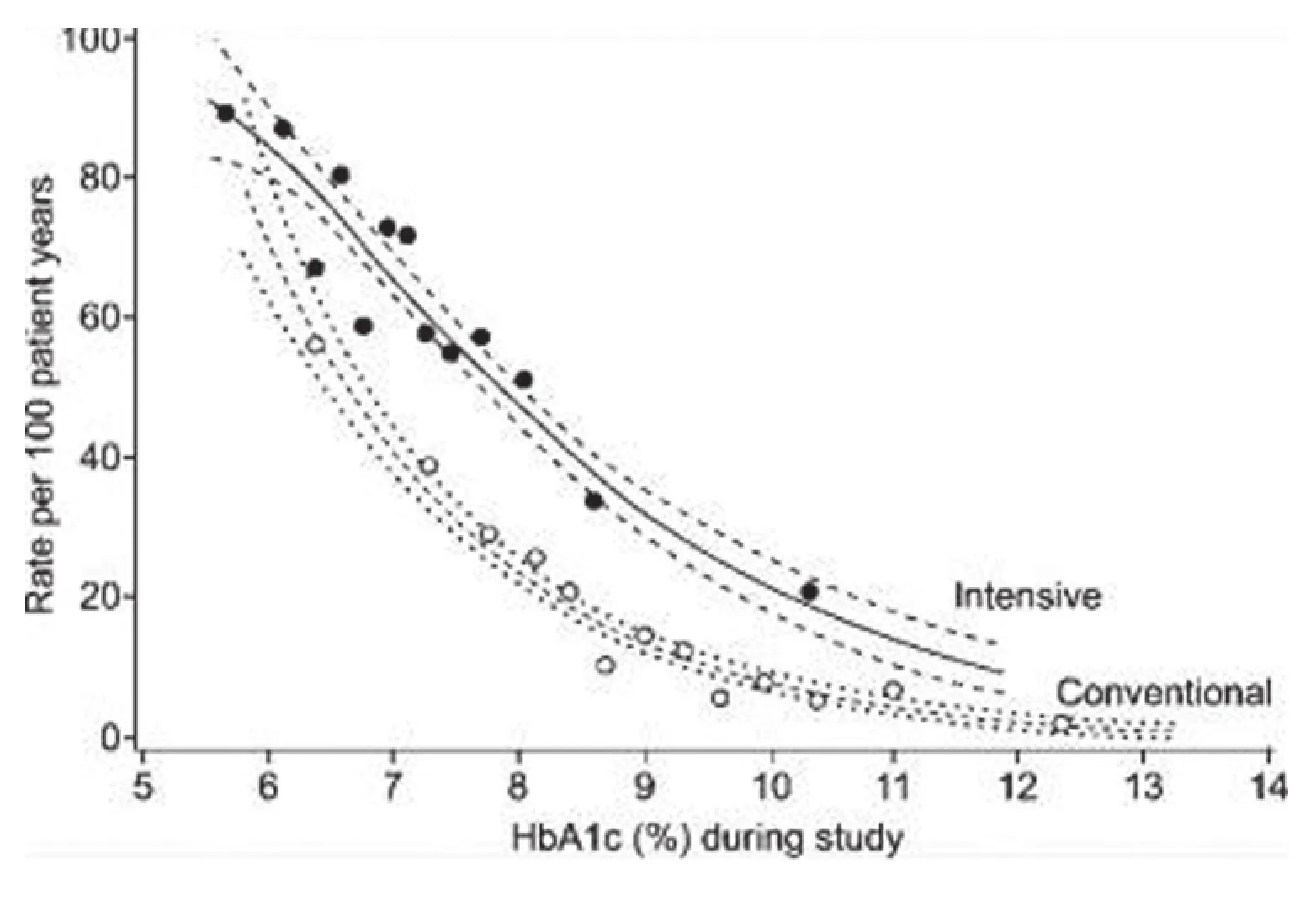

在DCCT研究中,强化治疗组严重低血糖症发生率比常规治疗组高出三倍(图4),实际上在临床试验以外,这种几率可能更高。然而,应该认为,应用胰岛素类似物治疗后严重低血糖症的绝对发生率可能会降低。患者发生严重低血糖症后再次发生的几率也升高,在4个月内再次发生的几率几乎达到三分之一。夜间低血糖症也对健康造成负担,几乎有一半的严重低血糖症发生在夜间。低血糖症的危险因素有很多,包括严格的血糖控制(A1C<6.0%)、先前严重低血糖症发作、糖尿病病程长、自主神经病变及未察觉的低血糖症等。值得一提的是,DCCT研究中强化治疗组的患者中残存β细胞功能好(C肽 0.21~0.5 nmol/L)的较之不好或完全丧失的低血糖症发生率显著降低(每年0.07次与0.16次-0.21次)。

图4 DCCT研究中强化治疗组( )与常规治疗组(○)严重低血糖风险vs.A1C(n=1441)

综上所述,必须在糖尿病诊断及随后的定期随访中使患者获得恰当的有关低血糖的信息。如上文所提到的,SMBG可以提供有价值的信息,专业人士和患者都应该如警惕高血糖般警惕低血糖。

医护人员应该反复提醒患者避免可能诱发低血糖的行为,比如应用过量胰岛素、推迟进食或不进食等。另外,不仅体育锻炼前后未及时进食是造成低血糖症的风险之一,而且,患者通常没有认识到低血糖症的发生可以延迟至锻炼后12小时,因此需要建议他们采取合适的对策包括睡前加测血糖及适当增加进食等。酒精的消耗也可以导致低血糖症并削弱从低血糖事件中恢复的能力,因此应该向患者强调在饮酒时不可忽视进食的重要性。另外,应当建议患者随身携带胰高血糖素用具包以应对严重低血糖发作。

建议:在胰岛素启用前及以后提供有关低血糖症预防、识别及治疗的相关教育。

未察觉的低血糖症可以使严重低血糖发生风险增加6倍,因此需要引起重视,对1型糖尿病患者的回顾性调查显示,高达20%的患者可能受此问题的影响。在这些患者中,症状的改变可能妨碍其对即将发生的低血糖症的认识,比如,中枢神经缺糖症状(注意力不集中、困倦嗜睡、语言行为不协调)变得更加突出,自主神经症状(焦虑、心悸、出汗和饥饿感)变得迟钝甚至消失。就教育而言,因为低血糖症的症状和征象已经发生变化,对于有未察觉的低血糖症的患者,医务人员需要更多的帮助其来认识它,使患者有能力避免轻微的低血糖症,这样可以逐步提高机体对低血糖的感知。

管理心血管危险因素

2型糖尿病和CVD的关联几乎尽人皆知,人们可能忽视了逐步增加的1型糖尿病并发CVD的风险。1型糖尿病患者与没有糖尿病的人相比,CVD风险男性升高3.6倍,女性升高7.7倍。而且,45至55岁的1型糖尿病男性患者与比他们年长10~15岁的无糖尿病者有相同的CVD绝对风险,女性差异更大。

1型糖尿病本身是否是CVD的危险因素目前还存在争议。有证据显示,1型糖尿病中CVD危险的增长很大程度上与肾病相关。实际上,目前设想微量白蛋白尿与CVD存在共同的病理生理学过程,比如内皮功能紊乱和慢性低度炎症。而且,来自一个大样本1型糖尿病队列的数据显示,有蛋白尿者CVD相关致死率与普通人群相比高出37倍,而无蛋白尿者仅高出4.2倍。

然而,1型糖尿病中还存在其他危险因素,这包括在DCCT/EDIC研究中证实的高血糖本身。值得注意的是,代谢综合征在1型糖尿病中越来越普遍,与此相关的是心血管及糖尿病相关致死危险额外增加2.5倍(校正了传统危险因素和糖尿病肾病)。生活方式因素可能也起到一定作用:与没有糖尿病的人相比,病程长的1型糖尿病成人被发现会消耗高脂肪致动脉粥样硬化饮食。

既然1型糖尿病患者CVD风险增加,我们显然可以采取很多可以应对心血管危险因素的措施。在匹兹堡儿童糖尿病并发症流行病研究中,经过30年的随访(1950~1980),尽管其他并发症如肾功能衰竭和神经病变等有显著降低,冠状动脉疾病事件发生率没有降低。其他分析显示对此人群的心血管危险因素管理不恰当,高血压的次优控制率(sub-optimal control)达72%,高胆固醇血症达94%。尽管缺乏1型糖尿病中脑血管用药的大样本前瞻性研究,已经显示他汀治疗对1型糖尿病如2型糖尿病一般有效,对有高血管事件危险性的糖尿病患者应当考虑此种治疗。综上所述,恰当的监测和管理心血管危险因素对1型糖尿病护理是很重要的。尽管目前的数据有限,病史15年以上及30岁以上的1型糖尿病患者被认为存在CVD高危险性。

建议:管理所有的心血管危险因素。

疾病的心理学方面

对执业者而言,重要的不仅仅是知道1型糖尿病患者需要面对日常切实管理的沉重负担,而且需要了解疾病造成的显著的心理方面的影响。最近有证据显示1型糖尿病与普通人群相比,有更多的抑郁焦虑症存在。1型糖尿病心理异常会造成广泛影响,它与高血糖症、不能坚持治疗及长期并发症都有关联。部分人群可能对心理问题更加易感,比如少女和更倾向于不规律饮食、可能为控制体重而减少胰岛素剂量的妇女,这将对1型糖尿病的最佳管理和预后造成不良影响。

指南推荐,心理筛查应该逐步成为糖尿病管理的常规工作。对这个多学科团队的每个成员而言,这就需要知道并有能力认识到疾病对心理的影响,恰当的时候可以建议患者寻求专家帮助。如上所言,心理学专家或者精神病科专家应该尽可能的成为这个多学科团队的一部分。

建议:尽可能恰当的探索与1型糖尿病及治疗/咨询相关的心理问题。

糖尿病护理团队

如上所言,对1型糖尿病患者进行治疗以及在帮助他们获得并保持血糖控制目标的过程中涉及的问题很复杂。因此,有必要组建涉及广泛领域的多学科的团队。根据环境和可利用资源,多学科团队应该包括患者、糖尿病专科医生、基层医生、护士、营养师、儿科医生、心理学专家/精神病科专家以及家庭和朋友。团队的成员需要共同努力以保证护理的连续性。团队内部的沟通和协调是必不可少的,这可以保证成员间信息共享并向共同治疗目标和建议而努力。

建议:组建多学科团队以实现共同的目标和建议。

结论

尽管DCCT/EDIC等研究已经提示并强调了糖尿病管理的重要性,临床上对血糖和心血管护理的差距仍然是巨大的,仍有相当比例的患者没有达标。我们希望通过有效控制糖尿病全球合作机制在这里陈述的建议,能为存在差距的地区提供指导,并根据当前证据对其进行阐述。如上文提到的,1型糖尿病的管理对患者及卫生从业人员而言都是很复杂的,只有通过多学科的团队合作才能最好的实施上述建议。