儿童期肥胖与出生体重的关系探讨

黄为丰,华 琦,李瑞杰

儿童期肥胖无论在发达国家还是发展中国家都呈迅速上升趋势,儿童期肥胖的不断增加已成为全球注目的公共卫生问题。儿童期肥胖不仅对儿童本身的身体健康带来严重威胁,而且可导致成人期患心血管病的危险性升高。

1 资料与方法

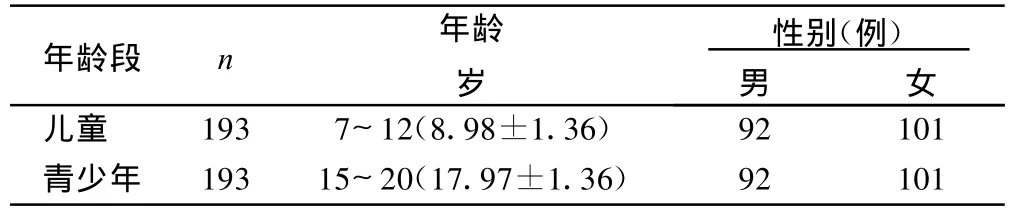

1.1 研究对象 调查北京市部分健康学龄儿童(7岁~12岁)与9年后同一观察对象(15岁~20岁)共193名(386人次),其中男 92名,女 101名。均排除心血管、神经、内分泌代谢疾病及其他全身疾患。详见表1。

表1 研究对象的一般情况分析

1.2 方法 采用整群抽样横断面调查与追踪调查的流行病学方法,制订调查方案,培训调查人员,将出生体重、儿童饮食习惯等内容的问卷表发给家长填写。对每位学生测量身高(用身高计测量,精确到0.1 cm)、体重(用体质量计测量,精确到0.1 kg)、血压。

1.2.1 体重指数(BMI) BMI=体重(kg)/身高(m)2,根据中国肥胖问题组(WGOC)发布的“中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准”[1],计算儿童期及青少年期不同年龄BMI水平,将研究对象分为儿童期体重正常组、超重组、肥胖组,青少年期体重正常组、超重组、肥胖组。计算体表面积BSA=(0.006 1×H+0.012 8×W)-0.1529。

1.2.2 血压测量 按照美国心肺血液研究中心及北京儿科科研究所的青少年血压测定方法,使用上海医疗设备厂制造的水银柱台式血压计。根据《全国中小学体质与健康研究》的血压正常值,对不同年龄和性别的学生进行比较收缩压(SBP)和(或)舒张压(DBP)。

1.3 统计学处理 用SPSS 11.5软件包统计分析,计量资料均符合正态分布,数据以均数±标准差(±s)表示,采用 t检验;计数资料采用χ2检验。

2 结 果

2.1 儿童期与青少年期肥胖发生率的比较 儿童期与青少年期男孩的超重和肥胖的发生率均明显高于女孩,儿童期的肥胖率(12.9%)要高于青少年期(5.7%),青少年期的超重率(15.5%)高于儿童期(14.0%)。详见表2。

表2 儿童期与青少年期肥胖发生率的比较

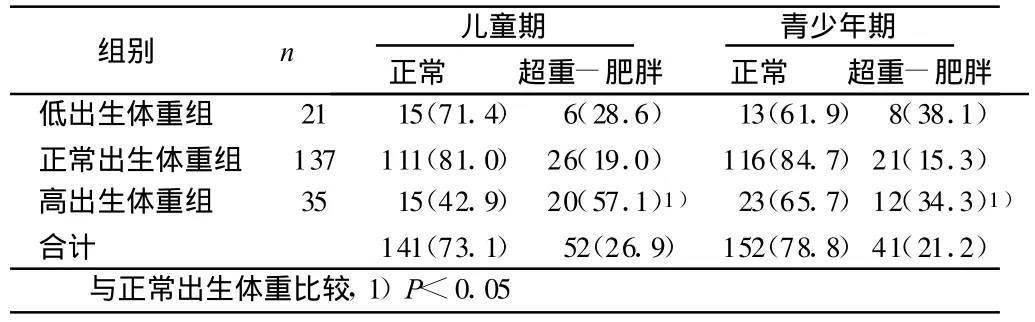

2.3 出生体重对儿童期肥胖及青少年期肥胖的影响 按出生体重分为低出生体重组(≤2 500 g)、正常出生体重组(2 500 g~3 999 g)和高出生体重组(≥4 000 g),根据儿童期及青少年期的BMI分为正常及超重-肥胖,各组儿童期及青少年期超重-肥胖比率差异有统计学意义(P<0.01),说明出生体重会影响到儿童期及青少年期的肥胖。进而分别做两两比较发现:正常出生体重组与高出生体重组之间有统计学意义(P<0.05),说明高出生体重与儿童期肥胖及青少年期肥胖有关,而低出生体重与正常出生体重及高出生体重间均无统计学意义。

表3 出生体重与儿童期、青少年期肥胖的关系 例(%)

3 讨 论

出生体重是一个重要的生物学因素,因为它不仅反映胎儿宫内的生长和营养状况,而且也是决定生后生长水平和速度以及健康状况的重要因素之一。近些年来,许多研究不断在揭示着出生体重和婴幼儿期生长情况影响以后健康的重要意义,尤其是影响到成年时期诸如心血管病和2型糖尿病等的出现[1,2]。较早一些队列研究所发现的出生体重与心血管病和成年型糖尿病的关系,不断被后来更大规模和不同国家地区人群的研究证实[3,4]。即使把孕期各种影响因素都考虑在内,这种关系依然存在,而且独立于选择偏倚或其他可能的混杂因素,如社会阶层的差别或吸烟等[5]。

原先的一些有关出生体重的研究,认为出生时体重相对低而儿童或成年期时超重或肥胖的生长方式与儿童期以后发病的关系最为密切[6,7]。后来一些研究发现不同出生体重婴儿成年后的发病风险是由出生体重决定的一组连续变量。某些人群,出生体重和成年发病率的关系呈U型曲线,也就是说,出生体重较重的婴儿远期的发病率也较高[8]。近来,国外对2型糖尿病病人的纵向生长资料显示,较高和较低出生体重的婴儿成年的发病率都较高[9]。本组研究可见出生体重与儿童期及青少年期的肥胖均有关系,进而行两两比较,发现正常出生体重与高出生体重之间有统计学意义,说明高出生体重与儿童期肥胖及青少年期的肥胖有关;低出生体重与高出生体重之间无差异;而低出生体重与正常出生体重组之间也无差异,考虑可能与样本数太少有关。

近来一些对出生体重的队列研究,发现早期的体重增加是胰岛素抵抗的主要决定因素[10],而胰岛素抵抗可能是心血管疾病与2型糖尿病的主要危险因素[11]。充分了解出生体重、早期的生长方式与肥胖和胰岛素抵抗以及心血管疾病的关系,提示要防止儿童期肥胖以及因肥胖而导致的心血管并发症的发生,应从胎儿期开始,从胚胎期即应树立科学育儿观念,孕妇的饮食应合理恰当,防止胎儿出生时体重偏高或偏低。胎儿出生后更应科学的喂养,注意调整饮食,同时加强体育锻炼,使下一代成为真正健康有用的人才。

[1] Barker DJ,Winter PD,Osmond C,et al.Weight in infancy and death from ischaemic heart disease[J].Lancet,1989,2:577-580.

[2] Hales CN,Barker DJ,Clark PM,et al.Fetal and infant g rowth and impaired glucose tolerance at age64[J].Br Med J,1991,303:1019-1022.

[3] Stein CE,Fall CH,Kumaran K,et al.Fetal growth and coronary heart disease in south India[J].Lancet,1996,348:1269-1273.

[4] Forsen T,Eriksson JG,Tuomilehto J,et al.M other's weight in pregnancy and coronary heart disease in a cohort of Finnish men:Follow up study[J].Br M ed J,1997,315:837-840.

[5] Leon DA,Lithell HO,Vagero D,et al.Reduced fetal g rowth rate and increased risk of death from ischaemic heart disease:Cohort study of 15 000 Swedish men and women born 1915-1929[J].Br Med J,1998,317:241-244.

[6] Eriksson JG,Forsen T,Tuomilehto J,et al.Catch-up growth in childhood and death from coronary heart disease:Longitudinal study[J].Br Med J,1999,318:427-431.

[7] Forsen T,Eriksson J,T uomilehto J,et al.T he fetal and childhood growth of persons who develop type 2 diabetes[J].Annals of Internal M edicine 2000,133:176-182.

[8] Lindsay RS,Dabelea D,Roumain J,et al.T ype 2 diabetes and low birth weight.T he role of paternal inheritance in the association of low birth weig ht and diabetes[J].Diabetes,2000,49:445-449.

[9] Eriksson JG,Forsen T J,Osmond C,et al.Pathways of infant and childhood growth that lead to type 2 diabetes[J].Diabetes Care,2003,26:3006-3010.

[10] Ong KK,Petry CJ,Emmett PM,et al.Insulin sensitivity and secretion in normal children related to size at birth,postnatal growth,and plasma insulin-like growth factor-I levels[J].Diabetologia,2004,47:1064-1070.

[11] Facchini FS,Hua N,Abbasi F.Insulin resistance as a predictor of age-related diseases[J].J Clin End Meta,2001,86:3574-3578.