我认识的潘光旦和吴宓

○刘绪贻 余坦坦

我认识的潘光旦和吴宓

○刘绪贻 余坦坦

一

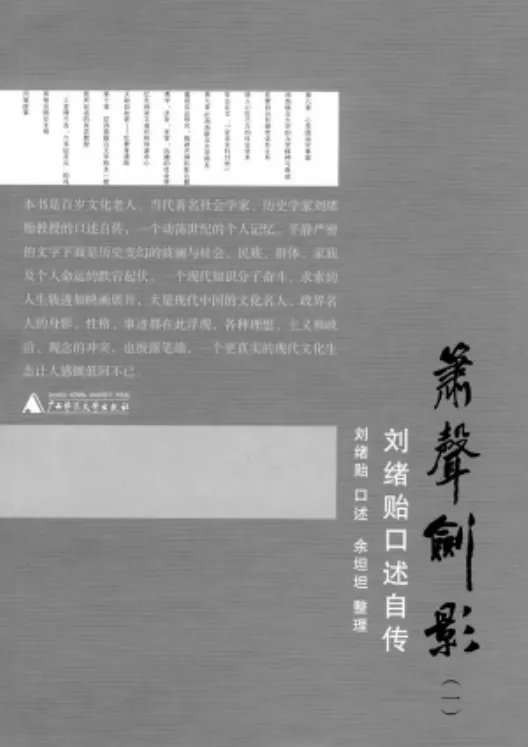

《箫声剑影:刘绪贻口述自传》,刘绪贻 余坦坦著,广西师大出版社2010年5月,35.00元

潘光旦先生不是社会学科班出身,但他因家学渊源,从小就养成好读书的习惯。不独中文底子很好,外文(主要是英文)也学得特别出色。英文写作词汇丰富,文采风流,深为师友所赞许。20岁出头,他便博览群书。他对中国古典文献的钻研既广且深,经、史、子、集之外,小说、稗官野史、方志、族谱,无不涉猎。不独14岁进清华学校前如此,1913-1922年在清华学校读书期间,他还利用自习时间和寒暑假继续阅读这些线装书,赴美国留学还带有一本《十三经索引》。他从少年时代起,就对性知识感兴趣。大约在10至23岁这14年间,他读了大量中外性心理学方面的书籍,包括英国著名性心理学家霭理士(Havelock Ellis)的七卷本《性心理学》(Psychology of Sex)和弗洛伊德(Sigmund Freud)的某些著作。他这方面的阅读与他父亲的宽容甚至鼓励是分不开的。其父潘鸿鼎曾是清末翰林院编修,也曾任职于京师大学堂,思想较开明,赴日考察归来时,带有一位日本医生写的有关性卫生的书。当时光旦先生只有12岁。当他父亲了解到他阅读此书时,不仅不责怪他,还说这是一本青年应该读、童年不妨读的书。潘先生为了方便阅读,大量买书藏书。留美期间,他购买了大量西方典籍,回国时口袋里只剩下1元钱。他买书是为了认真阅读,甚至将《英汉综合大词典》背得很熟,不独能说出其中每个词的各种词义,还能说出其词源和有关掌故。

潘先生不仅博览群书,而且读书有得。在清华学校9年,他总是考第一。1922年选读梁启超《中国历史研究法》课程时所写读书报告《冯小青考》,深得梁氏赞赏,批云:“以吾弟头脑之莹澈,可以为科学家;以吾弟情绪之深刻,可以为文学家。望将趣味集中,务成就其一,勿如鄙人之泛滥无归耳!”在美国读大学本科时,他按照常规插入三年级(清华学校毕业生学术水平相当于美国大学二年级肄业生),半年后因成绩特别优秀,所在大学教务长写信向他道歉,说他是应当插入四年级的。

潘先生平易近人,热情好客,从来不摆大学者、名教授的架子,所以他家常常是“高朋满座”。他住在城内青莲街学士巷时,我独自去拜访过。他迁到市西郊大河埂居住时,我和张宗颖一同去过几次,每次都能喝到潘夫人自制的清甜的豆腐脑,一次遇见过后来蜚声国际的大数学家陈省身及其夫人,一次遇见过后来闻名遐迩的历史地理学家谭其骧。还有一件事很能说明潘先生这种平易近人的性格。昆明府甬道有个清华人宿舍,其中十几位住户常在客厅深夜打麻将,既扰邻居,还引来小偷,有人告到潘先生那里,他写信给那些麻将客说:“听说你们近来常打麻将到深夜,这不好,希望你们刹住。”但他话锋一转,又说:“其实这种困难时期打打麻将也没什么不好,娱乐一下也不错,我也偶尔打打,只是应该找合适的时间。”接着话锋再一转:“如果各位有兴趣,不妨找个星期天,到舍下打几圈,如何?”从此以后,府甬道清华宿舍再也不闻麻将声了。潘先生幽默风趣,喜欢开玩笑和自我调侃。1937年,清华大学在长沙岳麓山建新校舍,其旁有一农业学校,其蚕室占清华新址一角,洽让成功。同年11月1日,清华与北大、南开联合组成长沙临时大学开学后,拟以此蚕室作为土木工程系教师宿舍。一次,潘先生和冯友兰、陈岱孙、施嘉炀(土木工程系主任)三教授前去查看,潘先生笑问施先生:“公等何日可下蚕室?”(中国古时受宫刑者的牢房称为蚕室)冯先生听后叹道:“真是文章误我,我误妻房。”有一次,潘先生在清华园雪地里架拐行走,一个小男孩发现其留下的印迹,以为是什么小动物留下的,追踪到他时对他说:“我几次发现这种印迹,以为是小狗小猫留下的,原来是你。”潘先生觉得好玩,回到家里笑嘻嘻地把这件事告诉了家人。被错划成右派后,潘先生目力日弱,有人开玩笑说:“你这人眼力不行,立场、观点都有问题。”他答道:“我不仅立场、观点有问题,方法也有问题,因为我架的是两条美国的拐杖。”潘先生还有妙语三则:一、清华社会学系毕业生周荣德和冯荣女士结婚时,潘先生赠一横幅,上书“一德共荣”四字;二、清华女同学黎宪初在校时,与欧阳采薇等四女生被称为“四喜元子”,她选在1月15日结婚,宴客于“三和酒家”。潘先生赠喜联云:三和四喜元夜双星;三、赵访熊教授结婚日大雨,有客说:“天公太不作美。”潘先生却说:“既云且雨,天地交泰之象,是天公为新夫妇现身说法,大可贺也。”

潘先生有几件逸事很值得一提。1936年,潘先生住在清华园新南院11号。他家种的一株葫芦藤上结出一对并蒂葫芦,非常对称。有关专家告诉他,出现这种情况的概率大约是亿兆分之一。他非常珍视这对并蒂葫芦,将其书房命名为“葫芦连理之斋”,并请其舅父书匾挂在斋前。七七事变后,他把这并蒂葫芦带到了西南联大。1946年清华北返时,又将之携回清华园,慎重地藏在一个特制的三角形葫芦柜里。“文化大革命”时,红卫兵抄家,把他珍玩30年的这对并蒂葫芦随便丢弃在他家后门外。邻居费孝通先生实在不忍,捡回藏在自己家中。后来又经过一些波折,直到1989年,这对葫芦才回到潘先生大女儿手中。另一件事,1939年,潘先生为了证实老鼠肉究竟是不能吃还是人们不愿意吃,说服家人做了个试验。昆明的老鼠又肥又大,他一次捕杀了几只,将肉洗净,用香油辣椒拌炒,请来客人共餐,先不说明,等客人吃了以后赞美时才揭秘。这件事经媒体曝光,一时震动了整个昆明。后来听说有位教授夫人因其丈夫吃了潘家老鼠肉,威胁要离婚,不知确否。不过,当我问潘先生小女儿鼠肉味道如何时,她却说:“很好吃,又香又脆。”

二

关于吴先生的为人处世,凡与他相识的人,一般都认为他正直、诚实、善良、天真,特重友谊,乐于助人。特别是他与清华同学吴芳吉和亦师亦友的陈寅恪的忠实、真挚而坚贞的情谊,更是广为人所乐道。但是,由于他一方面信仰孔子、释迦牟尼、苏格拉底和耶稣基督,一方面又深受西方浪漫文学,特别是19世纪英国浪漫诗人的影响,他的一生又充满了奇特和矛盾。季羡林先生在为《回忆吴宓先生》一书写的序中说:“雨僧先生是一个奇特的人,身上也有不少的矛盾。他古貌古心,同其他教授不一样,所以奇特。他言行一致,表里如一,同其他教授不一样,所以奇特。别人写白话文,写新诗;他偏写古文,写旧诗,所以奇特。他反对白话文,但又十分推崇用白话写成的《红楼梦》,所以矛盾。他看似严肃、古板,但又颇有一些恋爱的浪漫史,所以矛盾。他能同青年学生来往,但又凛然、俨然,所以矛盾。”其实,吴宓一生的奇特和矛盾,还不只季先生说的这些。比如他非常反对说谎,但他投考清华学校时年已17,超过了规定的最高年龄15岁,他就瞒了两岁。比如他有时很谦虚,认为自己不够资格任清华国学研究院院长,只能做个相当于“执行秘书”的主任,但在筹办及出版《学衡》杂志时,却不顾同人的反对,硬是自任总编辑,并大言不惭地称《学衡》非社员之私物,“乃天下中国之公器”,“乃理想中最完美高尚之杂志”。比如他一生不知恋爱多少次,朋友、学生访谈时,约定除学问爱情外,其他一切免谈,但又写诗云:“奉劝世人莫恋爱,此事无利有百害。”比如他平时外表严肃,彬彬有礼,但在昆明时看到有家牛肉店取名“潇湘馆”,他却认为亵渎了林黛玉,提着手杖去乱砸该店招牌,像蛮横的国民党伤兵一样。比如他力主真诚坦率,曾当着胡适的面说想杀他,当着他苦恋的毛彦文的面谈他与其他女子的恋情,但在报复友人劝他促使他与已离婚妻子陈心一复婚时,却像《红楼梦》里赵姨娘一样,偷偷地搞巫术,“于静夜在室中焚香祷神,咒诅其人速死”。他的奇特行为,也真叫人长见识。比如一般人宣传自己的著作,即使不夸张,也不会自损。1935年他在《大公报》上为《吴宓诗集》做广告时却称:“作者自谓其诗极庸劣,无价值,但为个人数十年生活之写照,身世经历及思想感情之变迁……所作之诗极少删汰,亦未修改。”一般人谈恋爱,最希望能结婚。吴宓苦恋毛彦文多年,但在毛哭着要求嫁给他时,他却狠心拒绝。吴宓一生这样的例子还很多,我们这里不再一一列举了。他的学生钱锺书对他的评论入木三分,说“像他这种人,是伟人,也是傻瓜。……最终,他只是一个矛盾的自我,一位‘精神错位’的悲剧英雄。在他的内心世界中,两个自我仿佛黑夜中的敌手,冲撞着,撕扯着”;“吴宓先生的心灵似乎又处在一种缺乏秩序的混沌状态——每一种差异在他脑海里都成为对立。他不能享受道德与植物般平静的乐趣,而这些是自然赐予傻瓜、笨伯与孩子的礼物。……隐藏于他心理之后的是一种新旧之间的文化冲突”。

的确如此,吴宓出生于晚清儒臣之家,

17岁以前,饱读儒家经典。进清华学校之初,适逢辛亥革命,开始时他思想很不通,后因时代潮流和广大同学裹挟,才暂时改而拥护革命。不过,儒学在他思想中已深深扎根,而且爱屋及乌,不分皂白地珍视深受儒学影响的几乎一切中国传统文化。因此,1917年1月《新青年》2卷5号发表了胡适的《文学改良刍议》一文、新文化运动揭幕后,他就很反感;留美期间,对“五四”时期的“打倒孔家店”运动尤其恨之入骨,并与少数友人梅光迪、柳诒征等计划回国来唱对台戏。他不独反对当时的学生运动,连男女同校这一新鲜事物也不能容忍,1920年4月28日,他在日记中写道:“乃吾国今日之丧心病狂者流,竟力主男女同校。”同年6月21日又记道:“人方依古制,履行旧典,着重于道德宗教。而我国中学生,则只知叫嚣破坏,‘革命’也,‘解放’也,‘新潮’也。相形之下,吾之伤感为何如乎?”1921年6月回国时,他为了到东南大学与梅光迪等人筹办《学衡》杂志与《新青年》对抗,竟拒绝了北京高等师范学校月薪300元的主任教授职务,就任东南大学月薪160元教授。他无视儒学中精华与糟粕并存的事实,一味尊崇孔子及其学说,欲将孔子作为道德理想之寄托与人格理想之体现,以孔子的道德人格改造世道人心。1927年6月,他在王国维灵前行跪拜礼。同年9月22日,他在《大公报》发表的《孔子之价值及孔教的精义》一文中说:“(孔子)常为吾国人之仪型师表,尊若神明,自天子以至庶人,立言行事,悉以遵依孔子、模仿孔子为职志。又借隆盛之礼节,以著其敬仰之诚心。庙宇遍于全国,祭祀绵及百代,加赠封号,比于王者;入塾跪拜,与祖同尊。”他这样说,当然是劝诫人们要这样尊崇孔子,从而也崇拜天子、王者。但是,他却不知道,或是不承认这一铁的事实:自鸦片战争以来,儒学在与西方现代文化的斗争中,屡战屡败,致使中华民族几难自立于世界民族之林。以儒学立国的清王朝崩溃了,提倡读经、读曾国藩家书的蒋介石政权担负不起救亡图存的责任,然而他还是执迷不悟。解放前我们在武汉大学是同僚,他对我这个以前的学生参加进步活动是心存不满的。虽是邻居,从来不和我打招呼;我虽然偶尔默默地帮助他开门(他独居一室,往往回家来不会开锁,进不了屋),但心里也有些嫌这位以前的老师太顽固、保守和落后。武汉解放前夕他离开了武汉大学,显然是不愿留在解放区。

——记我与潘懋元先生交往的点滴小事