四种禾本科牧草对官厅水库库滨荒地的培肥效应研究

肖波,武菊英,王庆海,尧水红

(北京市农林科学院 北京草业与环境研究发展中心,北京100097)

官厅水库是北京市主要饮用水源之一,其设计库容41.6亿m3,水库面积4.34万km2[1],但由于长期持续干旱和上游工农业用水量的急剧增加,水库存水量不断缩减,目前仅为1亿m3左右。水库水位下降后使原有库岸大面积露出水面成为荒滩、荒坡地。水库所处地区常年多风,加之荒地土壤多为沙土、结构松散,因此大面积荒地的存在极易产生沙尘、危害当地生态环境。不仅如此,在人口和粮食矛盾日益加剧的背景下,大面积荒地的废弃也是对土地资源的一种严重浪费。基于以上原因,官厅水库库滨荒地的有效治理和合理利用已经成为当地政府和水库管理部门的重要任务之一。

我国研究者对荒地治理已经进行了较多研究,这些研究大多关注荒地自然恢复过程中的植被多样性变化以及对土壤物理、化学和生物性质的影响。例如:张国祯等[2]针对北京郊区荒滩荒地的研究认为乔灌草复合结构更能有效防风固沙并改善林下小气候;肖辉杰等[3]对北京市延庆县龙庆峡荒滩恢复初期的植被和土壤特征变化进行了研究,发现荒滩恢复过程中群落物种的丰富度指数、均匀度指数、多样性指数均比恢复前显著提高,且植被恢复使土壤理化性质显著改善。邱莉萍等[4]在云雾山研究发现,酶活性与土壤有机碳呈极显著正相关关系,并认为土壤酶活性可敏感揭示植被恢复过程中的土壤肥力变化。戴全厚等[5,6]在黄土高原安塞地区的研究表明,植被恢复过程中土壤大团聚体、水稳性大团聚体以及有机质、全氮、水解氮、速效钾、微生物量和土壤呼吸强度等均显著增加。除此以外,还有学者研究了新技术和新方法在荒地植被建设中的作用与效果[2,7-10]。在荒地治理过程中,草类植被能快速覆盖地表,具有防风固沙、涵养水源、保持水土、净化空气等多种生态功能[11],是荒地治理的重要技术手段[12],而优质牧草不仅具有较好的生态功能,还可同时产生一定的经济效益。因此,将优质牧草用于荒地治理可同时兼具较好的生态效益和一定的经济效益,可能是荒地治理的一种更好模式。

在前人草种筛选的基础上[13-15],本研究选择苇状羊茅(Festucaarundinacea)、老芒麦(Elymussibiricus)、无芒雀麦(Bromusinermis)和草地雀麦(Bromusriparius)4种抗旱、抗寒且保水保土效果较好的优质禾本科牧草,于北京市延庆县境内的官厅水库库滨地区选择典型荒地进行种植,通过对牧草种植前后的土壤进行采样、分析和测定,对比研究4种牧草种植后对荒地表层土壤基本理化性质的影响,明确其培肥改土效应,研究结果可为官厅水库库滨荒地的有效治理和适度利用提供科学依据和可选方案。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验选择在北京市延庆县西北部的张山营镇进行。延庆县位于北京西北部,处于内蒙古高原和河北坝上地区与北京平原区的过渡地带,其东、南、北三面环山,是首都西北部的重要生态屏障。研究区属大陆性季风气候区,是暖温带与中温带、半干旱与半湿润的过渡带,春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽干燥,冬季寒冷少雪[16]。由于受河北坝上及内蒙古高原气流影响,研究区风力较大,年平均风速5.1 m/s,年平均气温8.8℃,无霜期150~160 d[16]。同时,该区雨热同期,多年平均降水量为467 mm,而且雨量分布不均,主要集中在7,8,9三个月[16]。土壤母质以石灰岩为主,土壤类型主要为石灰性褐土,也有部分潮土和水稻土分布。土地沙化明显,地面仅有少量人工栽种的灌木,基本无乔木,大部分地方为稀疏荒草覆盖。由于研究区为库滨地区,地下水位较高且土壤水分运动频繁,因此土壤具有轻度盐碱化(电导率1.33 ms/cm、含盐量0.09%、p H 7.52)。

1.2 试验设计与统计分析

在研究区选择典型荒地进行杂草清除和翻耕后,平整为4块试验小区(每块约0.33 hm2)并随机种植4种牧草。由于试验地为东西条状走向,因此小区布设同样为东西条状走向以避免土壤空间异质性的影响。牧草种植方式为人工条播后机械开沟并覆土镇压,种植行距为25 cm,播种深度为2~3 cm,播种量为:苇状羊茅和老芒麦75 kg/hm2,无芒雀麦和草地雀麦为50 kg/hm2。牧草出苗后定期清除杂草,同时全年进行2~3次刈割。

试验设苇状羊茅、老芒麦、无芒雀麦和草地雀麦4种处理,以牧草种植前土壤为对照,使用单因素方差分析(ANOVA,SPSS 15.0)研究牧草种植前后以及4种牧草间土壤物理、化学性质差异。牧草种植前土壤样品的采集时间为2007年5月,牧草种植后土壤样品的采集时间为2008年9月,即试验过程中牧草经过了2年的生长。土壤取样时对每种牧草按均匀间距采集3个样品,每个样品均使用3点混合采样法,并同时分0~10,10~20和20~30 cm 3层分层采集,所采集样品风干过筛后备用。

1.3 测定项目与方法

土壤物理性质的测定方法为:机械组成,土壤粒径分析系统(SEDIMAT 4-12,德国);团聚体含量,湿筛法;总孔隙度和毛管孔隙度,重量法;容重,环刀法。土壤化学性质的测定方法为:有机质,重铬酸钾氧化法;全氮,凯氏法;碱解氮,碱解扩散法;全磷,酸溶-钼锑抗比色法;速效磷,碳酸氢钠浸提法;速效钾,原子吸收法;p H值,电极法。上述土壤理化性质的测定方法详见鲍士旦所编《土壤农化分析》一书[17]。除此以外,试验还测定了牧草的部分生长指标,包括牧草的地上生物量(刈割-烘干-称重)、地下生物量(挖掘-清洗-烘干-称重)、株高(直尺)以及盖度(First Growth植被盖度分析仪,美国Decagon公司)等。

2 结果与分析

2.1 牧草生长状况

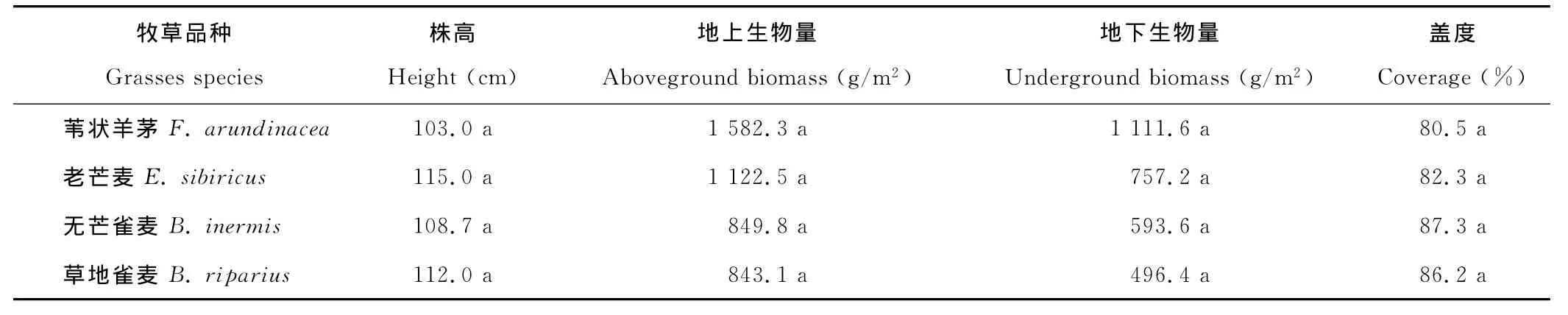

自2007年5月播种后,4种牧草均很快出苗并快速生长,至2008年9月时,牧草已达到生长旺盛期。结果显示,4种牧草的株高均超过100 cm,盖度均超过80%,且4种牧草之间株高和盖度均非常接近(表1)。但从生物量看,无论地上生物量还是地下生物量,其顺序均为苇状羊茅>老芒麦>无芒雀麦>草地雀麦,且除无芒雀麦和草地雀麦的生物量接近之外,其他牧草的生物量差异较大。然而单因素方差分析结果显示,4种牧草的株高(F=0.72,P=0.504 2)、盖度(F=0.14,P=0.711 8)以及地上生物量(F=4.56,P=0.088 3)、地下生物量(F=5.22,P=0.072 2)均无显著差异。上述结果表明,4种牧草在所研究荒地上均可正常生长,且生长状况大致相同。根据地上生物量估计,4种牧草平均每年可提供10.99 t/hm2的干饲料供牲畜饲用,因此具有一定的经济效益,这表明以种植牧草的方式对所研究荒地进行适度利用是可行的。

2.2 牧草对土壤物理性质的影响

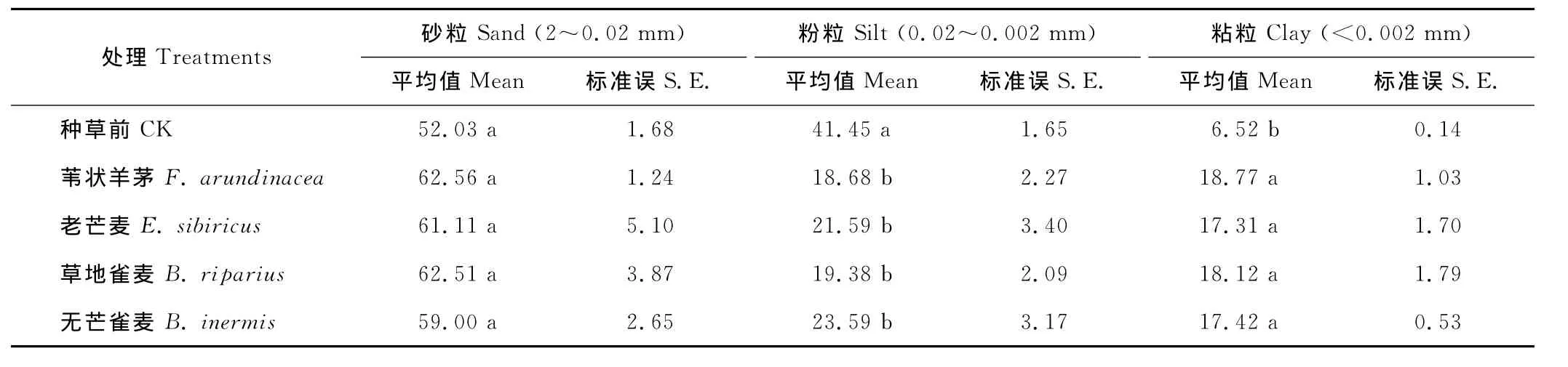

2.2.1 土壤机械组成 4种牧草种植前后表层土壤的机械组成测定结果(表2)表明:与牧草种植前相比,4种牧草种植后土壤砂粒含量变化不大,但粉粒含量明显降低而粘粒含量明显增加;同时,种植4种牧草的土壤之间,其粘粒、粉粒、砂粒含量近似,无明显差异。就影响程度而言,4种牧草平均可减少20.65%的粉粒含量,同时增加13.98%的粘粒含量。单因素方差分析结果显示:与种植前相比,4种牧草种植后的土壤砂粒含量无显著变化,但粉粒含量显著降低、粘粒含量显著增加;同时,土壤粘粒、粉粒和砂粒含量在4种牧草之间并无显著差异。分析4种牧草土壤机械组成取平均值可以发现,表层土壤的粘粒、粉粒和砂粒含量在牧草种植前分别为6.52%,41.45%和52.03%,而在牧草种植后则分别为17.90%,20.81%和61.29%。根据国际土壤质地分类标准[18],牧草种植前的土壤质地为壤土类壤土,而在牧草种植后变为粘壤土类砂质粘壤土,这表明4种牧草的种植使荒地土壤机械组成有了较大程度的改变,使得其中粘粒含量大幅度增加,最终使土壤质地发生明显改变。对于4种牧草改善土壤质地的机理,则认为其可能与牧草根系的穿插作用以及根际微生物等物理、化学、生物过程有关。

表1 4种牧草种植2年后的生长状况比较Table 1 The growth status of four pasture grasses of two years

表2 4种牧草种植后对表层(0~10 cm)土壤机械组成的影响Table 2 Effects of four pasture grasses on mechanic composition of 0-10 cm surface soil %

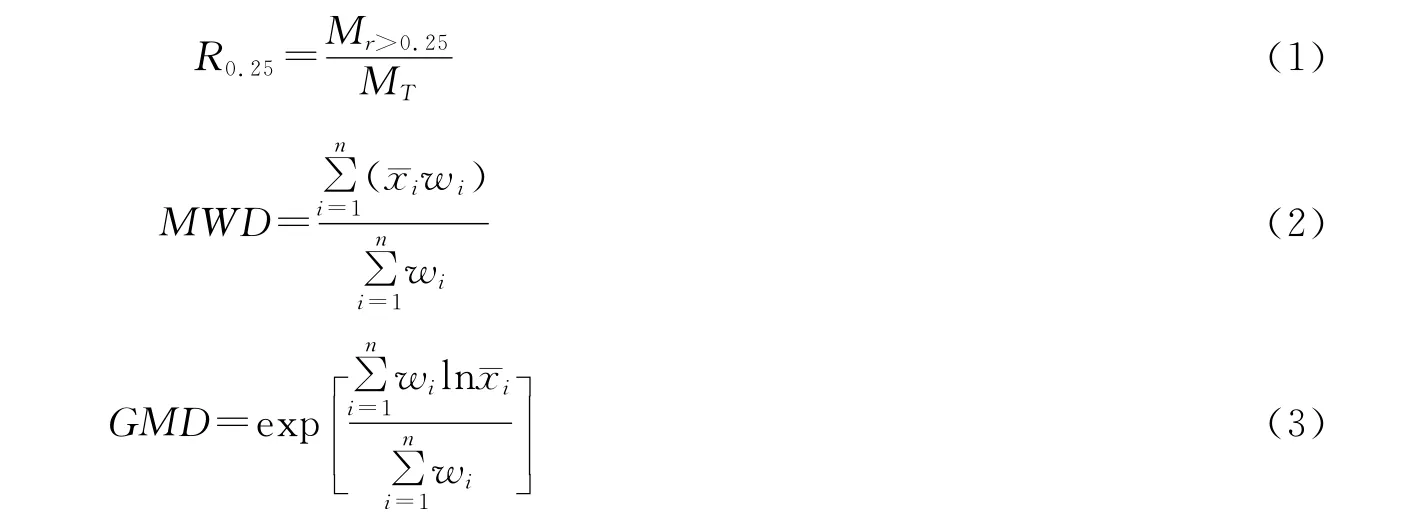

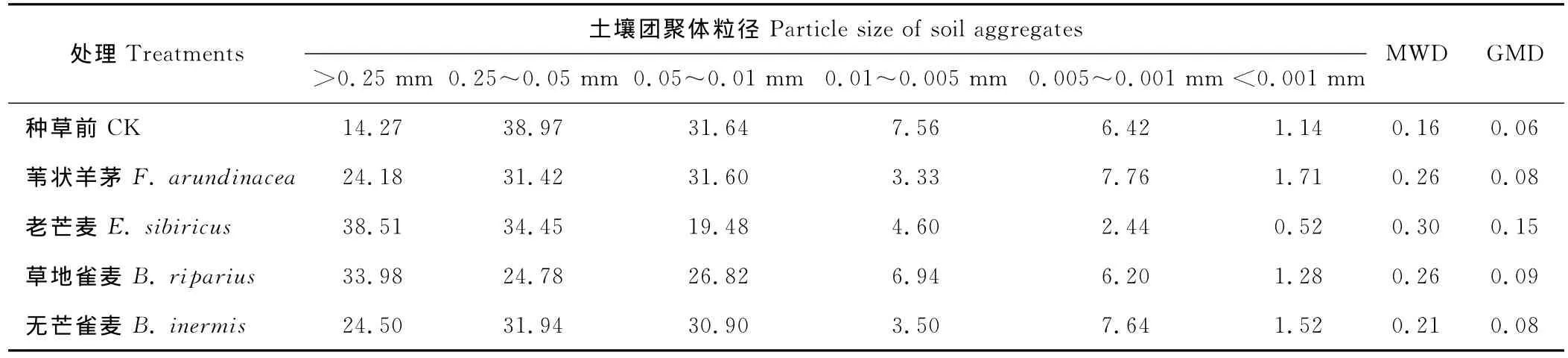

2.2.2 土壤团聚体组成 牧草种植前后土壤水稳性团聚体含量测定结果(表3)显示,5种处理的土壤团聚体分布状况大致可以分为老芒麦和草地雀麦、苇状羊茅和无芒雀麦以及种草前3类草地。然而,由表3很难判断出种草前后土壤团聚体状况的总体变化。为了能够准确反映团聚体的分布状况和稳定性特征,研究者提出了大于0.25 mm 团聚体含量R0.25[19,20]、平均重量直径(MWD,mean weight diameter)[21]以及几何平均直径(GMD,geometric mean diameter)[22]的概念用以进行定量比较,其计算方法如下。

式中,MT为团聚体总重量,Mr>0.25为大于0.25 mm团聚体重量,珚xi为某级团聚体平均直径,Wi为某级团聚体百分含量。

R0.25水稳性团聚体含量在整体上与团聚体的稳定性具有良好的相关性,而MWD和GMD则能表征土壤团聚体的稳定性强弱,其数值越大表示团聚度越高、稳定性越强。本研究中,5种处理的R0.25由大到小依次为老芒麦>草地雀麦>无芒雀麦≈苇状羊茅>种草前(表3),4种牧草种植后R0.25平均增加了112%;而MWD由大到小依次为老芒麦(0.30)>草地雀麦(0.26)>苇状羊茅(0.21)=无芒雀麦(0.21)>种草前(0.16),4种牧草种植后MWD平均增加了53%;GMD由大到小依次为老芒麦(0.15)>草地雀麦(0.09)>苇状羊茅(0.08)=无芒雀麦(0.08)>种草前(0.06),4种牧草种植后GMD平均增加了67%。由此可见,使用R0.25、MWD、GMD这3种指标对本研究5种处理的土壤团聚体分布状况进行量化得到的结果均一致表明,与牧草种植前相比,4种牧草种植后土壤的水稳定性均有一定程度的改善,其中老芒麦的效果最为明显,其次为草地雀麦,再次为苇状羊茅和无芒雀麦。土壤团聚体的水稳性是评价土壤抗水蚀能力的一个重要方面,因此由上述结果可以推测,4种牧草种植后可增加土壤抗水蚀能力,进而降低土壤侵蚀、减少土壤养分流失,其对荒地土壤的培肥和保育具有重要作用。

表3 4种牧草种植后对土壤水稳性团聚体的影响Table 3 Effects of four pasture grasses on soil water-stable aggregates %

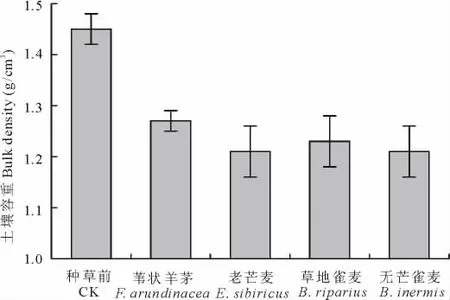

2.2.3 土壤容重和孔隙度 本研究对牧草种植前后表层土壤容重的测定结果(图1)显示,牧草种植后表层土壤容重由种植前的1.5 g/cm3降低到1.2 g/cm3左右,这表明4种牧草均可明显降低土壤容重,其平均降低程度约为15%。就4种牧草对土壤容重的降低程度而言,无芒雀麦和老芒麦对土壤容重的降低程度为16%~17%,略高于草地雀麦的15%,而4种牧草中苇状羊茅对土壤容重的影响最小,约为12%。进一步的方差分析结果显示,牧草种植前和4种牧草种植后这5种处理的土壤容重在总体上存在显著差异(F=10.50,P=0.01);然而两两比较结果表明,5种处理其土壤容重之间的显著差异仅存在于牧草种植前和牧草种植后,而在4种牧草之间并无显著差异。由此可得出结论,4种牧草种植后均可显著降低土壤容重,但其降低程度近似,即4种牧草对土壤容重的影响一致。

图1 4种牧草种植后对表层0~10 cm土壤容重的影响Fig.1 Effects of four pasture grasses on bulk density of 0-10 cm surface soil

孔隙度方面,牧草种植前后表层土壤(5 cm)的总孔隙度和毛管孔隙度(图2)显示,牧草种植前表层土壤的总孔隙度为49.81%,4种牧草种植后土壤总孔隙度变化不大。与牧草种植前相比,老芒麦对土壤总孔隙度的增加程度最大,为3.28%;其次为无芒雀麦和草地雀麦,分别为2.62%和2.16%;最小为苇状羊茅,仅为1.65%。总体而言,4种牧草种植后表层土壤总孔隙度的平均增加程度为2.42%。单因素方差分析结果表明,牧草种植前后5种处理的土壤总孔隙度之间总体上无显著差异(F=0.62,P=0.66)。与总孔隙度相比,4种牧草种植后对土壤毛管孔隙度的影响与总孔隙度一致(图2),同样4种牧草种植后表层土壤的毛管孔隙度略有增加。与牧草种植前相比,4种牧草对土壤毛管孔隙度的平均增加程度为2.63%,其影响从大到小依次为草地雀麦(4.53%)>苇状羊茅(3.51%)>老芒麦(2.03%)>无芒雀麦(0.45%),其次序与土壤总孔隙度略有不同。尽管如此,单因素方差分析结果显示,4种牧草种植前后表层土壤毛管孔隙度总体上无显著差异(F=0.39,P=0.77)。综合以上土壤总孔隙度和毛管孔隙度两方面可以认为,4种牧草种植后使土壤的孔隙状况有所改善,但程度有限,不具有统计学意义。对于草地建植影响土壤容重和孔隙状况的机理,则一般认为主要是植物根系穿插土壤的结果。另外,草地建植后有机质等土壤理化性质的改善、微生境改变后土壤动物和土壤微生物的增多也可间接改变土壤容重和孔隙状况。另外,由于土壤总孔隙度对应于土壤饱和含水量,毛管孔隙度对应于土壤田间持水量,因此上述牧草种植前后土壤孔隙度的变化可以反映出牧草种植后对土壤持水能力的影响,即4种牧草种植后土壤的持水能力有一定程度的增加,使土壤水分条件所有改善,而这对于荒地治理和利用具有重要意义。

图2 4种牧草种植后对表层(0~10 cm)土壤总孔隙度和毛管孔隙度的影响Fig.2 Effects of four pasture grasses on soil total porosity and capillary porosity at 0-10 cm

2.3 牧草对土壤化学性质的影响

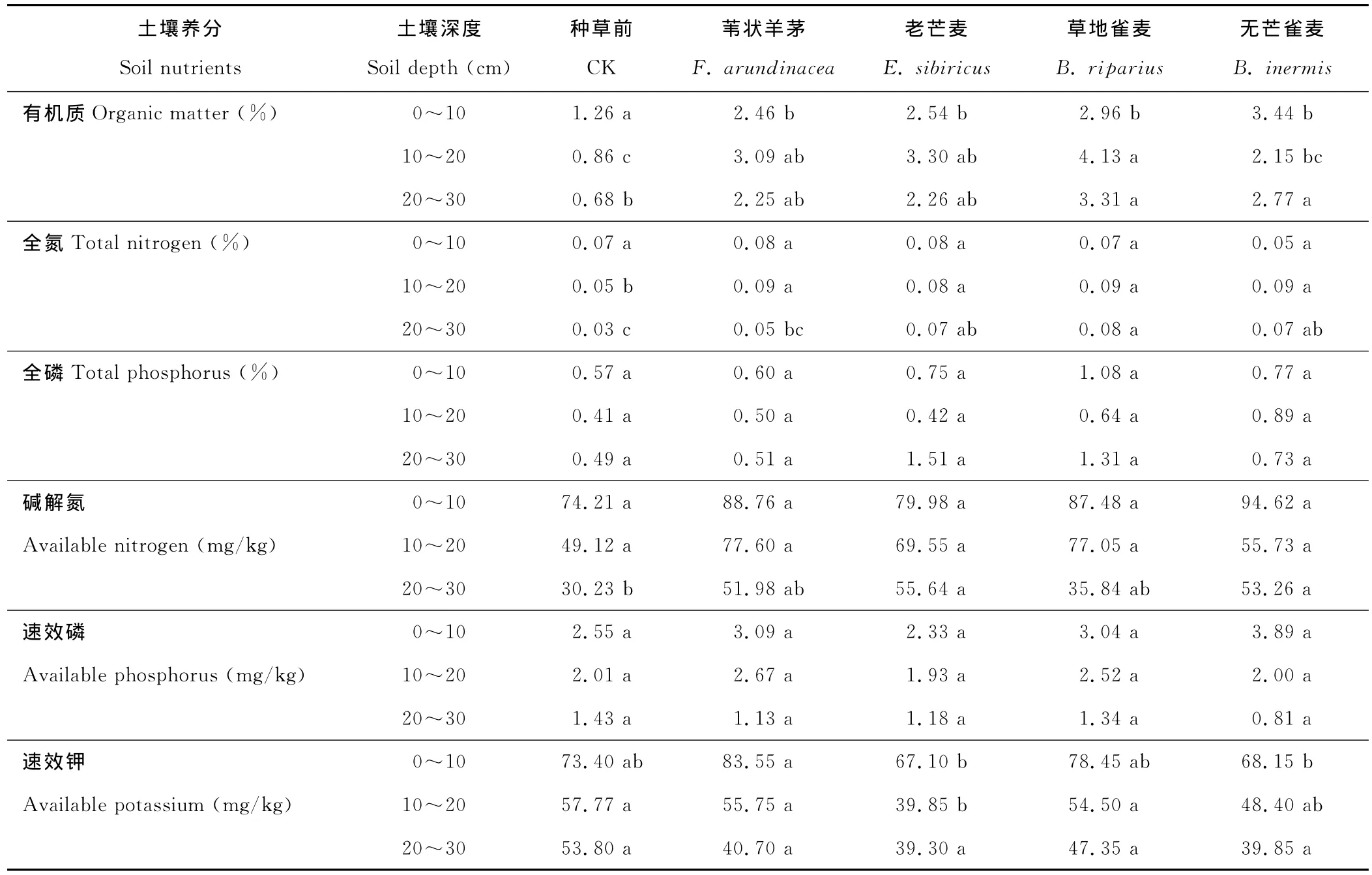

牧草种植前后表层土壤的养分状况(表4)显示,牧草种植前表层土壤的有机质含量最高仅为1.26%、全氮仅0.07%,碱解氮、速效磷和速效钾含量更低,仅分别为74.21 mg/kg,2.55 mg/kg和73.40 mg/kg,由此可见官厅水库库滨荒地的土壤较为贫瘠,这也在一定程度说明了对该荒地土壤进行治理和改良的必要性。同时,不同深度土壤养分测定结果显示,4种牧草种植前土壤有机质、全氮、碱解氮、速效磷和速效钾在剖面上均一致表现出明显的表聚特征,即表层0~10 cm的土壤养分含量明显高于10~20 cm土壤,并明显高于20~30 cm土壤,这与通常的土壤养分剖面分布规律一致。4种牧草种植并经过2年的生长后,荒地土壤的全量和速效养分含量总体上均有所增加,但各种养分的增加幅度不同。尽管如此,对4种牧草而言,其对土壤养分的影响趋势和影响程度基本一致。对4种牧草种植后的土壤养分取平均值,且同时将0~30 cm的土壤养分含量进行平均,其结果与牧草种植前相比,牧草种植后土壤有机质含量增加了227%,全氮增加76%、全磷增加66%、碱解氮增加41%,而速效磷仅增加了4%、速效钾几乎没有增加甚至略有降低。不仅如此,4种牧草对不同深度土壤养分的影响程度也有所不同。数据显示,4种牧草对0~10,10~20,20~30 cm土壤有机质的增加幅度依次为126%,268%,288%;对全氮依次为1%,88%,141%;全磷依次为40%,50%,107%;碱解氮依次为18%,42%,63%;对速效磷和速效钾则影响不明显。上述结果表明,4种牧草对土壤养分的影响在剖面上总体表现出表层小于浅层的规律。与牧草种植前相比,牧草种植后土壤养分在剖面上不再具有“表聚特征”,即牧草种植改变了荒地土壤养分的剖面分布规律。

单因素方差分析结果显示(表4),牧草种植前后的土壤养分含量仅在有机质和全氮方面存在显著差异,而在全磷、碱解氮、速效磷、速效钾方面不存在显著差异。不仅如此,对有机质和全氮而言,10~20和20~30 cm土层存在显著差异,表层0~10 cm土壤不存在显著差异。另外,对4种牧草样地而言,除极少数土层处的极少数养分指标外,总体上土壤养分在4种牧草之间并不存在显著差异。由统计分析结果可以得出结论,4种牧草种植后可以显著增加10~20和20~30 cm的土壤有机质及全氮含量,但对其他土层和其他养分指标的增加作用不显著。

综上,对4种牧草种植后荒地0~30 cm土壤养分状况的变化进行估算,则4种样地平均每年可增加有机质含量绝对值0.98%,全氮含量0.01%,全磷含量0.16%,碱解氮含量8.88 mg/kg和速效磷含量0.08 mg/kg,对速效钾含量基本不影响。就机理而言,与其他豆科牧草相比,所研究4种禾本科牧草对土壤养分的影响程度比较有限,这显然与二者的作用机理不同有关。豆科牧草对土壤养分的贡献主要来自于固氮菌的固氮作用;而禾本科牧草没有固氮功能,其对土壤养分的贡献主要是通过影响土壤质地、改善土壤孔隙状况、改变土壤微生境、增强土壤微生物活性等途径最终间接影响土壤养分,显然其作用过程更为漫长、影响程度更为有限。然而对土壤有机质而言,豆科牧草和禾本科牧草的影响途径相同,均主要是牧草茎叶和根系腐烂所致,因此本研究中4种禾本科牧草对土壤有机质的增加程度显著,每年可增加土壤有机质0.98%。对于土壤速效钾,由于其具有易淋洗的特点,因此本研究中牧草种植前后土壤速效钾含量几乎无变化是可以理解的。

表4 4种牧草种植前后土壤养分含量统计分析结果Table 4 Statistical results of soil nutrients among CK and four pasture grasses

3 讨论

植物改善土壤物理性质的主要途径是根系的机械穿插作用[23]。植物根系在横向和纵向伸展过程中可形成复杂、连续的根系网络,这些根系腐烂、分解后所遗留的孔隙就成为土壤孔隙的重要组成部分。本研究中4种禾本科牧草均为须根系,其根系相对发达(苇状羊茅的地下生物量高达1 111.6 g/m2,表1)且主要集中在浅层土壤,因此穿插作用更为明显,相应对土壤孔隙状况的改善作用就更大。除根系机械穿插作用外,植物枯落物和植物死根分解后可增加土壤有机质含量,从而间接改善土壤物理性质[24]。上述2个途径可使有植物覆盖的土壤其物理性质明显好于裸露地,也正是由于这一原因,本研究中4种牧草种植2年后使表层土壤总孔隙度平均增加了2.42%,毛管孔隙度平均增加了2.63%,土壤容重平均降低了15%。除物理作用外,植物还具有显著的化学作用,这一化学作用对固氮植物而言主要是固氮作用,但对非固氮的禾本科植物而言则主要是植物枯落物分解形成的有机物(有机碳、有机质等)和无机物(氮、磷、钾等)[25]。另外,植物大多还可分泌一些化学物质,对禾本科植物而言其分泌物大多为糖类和有机酸等含碳有机化合物,这些物质对根际土壤p H值及氧化还原电位有一定调节作用,可以影响营养元素在根际的有效性[26]。理论上讲,植物覆盖后可使土壤养分水平显著提升,但由于各种养分的性质(水溶性等)不同,因此植被覆盖后各种养分含量的增加程度也有所不同。其中,由于植物枯落物的分解,有机质含量可得到大幅度增加;但对氮、磷、钾而言,植物在通过各种途径增加其含量的同时,也会消耗大量的养分用于植物自身的生长,而且这些被吸收利用的养分即使通过枯落物再次进入土壤后也并不能迅速转变为有效态再次供植物吸收利用,再加上速效养分易淋洗的特征,因此植物对氮、磷、钾的影响大多并不显著,其中对速效养分的影响更是如此。上述原因可对本研究中“4种禾本科牧草对氮、磷、钾的影响结果并不显著”这一结论提供解释。除物理、化学作用外,植物还可为土壤动物和微生物提供栖息地和食物,从而增加土壤动物和微生物的数量和种类,丰富土壤生物种群和多样性,这是植物的生物作用。需要注意的是,植物对土壤的物理、化学以及生物作用并不孤立,而是相互作用、互相影响。例如:土壤物理性质的改善有利于土壤养分状况的提高,而土壤有机质含量的增加可以进一步改善土壤孔隙状况;土壤理化性质的改善可增加土壤动物及微生物的数量和多样性,而土壤动物的机械扰动和排泄物、土壤微生物的分泌物反过来又可以增加土壤孔隙度,提高土壤养分含量。

综合而言,相关研究均一致显示,地表植被的恢复与土壤理化性质的改善有显著相关关系[23-25,27],只是本研究所使用的4种禾本科牧草为须根系植物、根系复杂、生物量大,加上对环境胁迫具有较好的适应性,生长迅速,因此其对土壤理化性质的改善作用较其他植物更为明显。

4 结论

在官厅水库库滨荒地上,苇状羊茅、老芒麦、草地雀麦和无芒雀麦均可正常生长,种植第2年其株高均超过100 cm,盖度超过80%,且每年可提供10.99 t/hm2的干饲料供牲畜饲用。在提供饲料产生经济效益的同时,4种牧草还可使荒地土壤物理性质总体发生明显好转,具体表现为:土壤粘粒含量显著增加14%、土壤粉粒含量显著降低21%,大于0.25 mm水稳性团聚体含量增加112%,土壤容重显著降低15%。除此以外,4种牧草均可使荒地土壤养分状况总体好转,但各种养分的增加程度有所不同,具体为:土壤有机质含量显著增加227%,全氮含量显著增加76%;全磷、碱解氮和速效磷含量分别增加66%,41%和4%。综上所述,本研究在官厅水库库滨荒地上种植的苇状羊茅、老芒麦、草地雀麦和无芒雀麦4种禾本科牧草不仅可产生一定的经济效益,且同时可以在总体上显著改善表层土壤的物理、化学性质,具有显著的培肥改土效应,对荒地土壤的持续培育和进一步利用具有重要意义。该模式为官厅水库库滨荒地的治理提供了可选方案,并可推广用于北京乃至整个华北地区的荒滩、荒地治理。

[1]陈月平.官厅水库水资源现状分析[J].北京水务,2007,(6):7-11.

[2]张国祯,孙保平,丁国栋,等.京郊荒滩生态恢复模式试验示范研究[J].水土保持研究,2007,14(2):287-290.

[3]肖辉杰,丁国栋,贾瑞燕,等.京郊荒滩生态恢复初期植被与土壤环境的变化-以延庆县为例[J].干旱地区农业研究,2005,23(5):202-206.

[4]邱莉萍,张兴昌,程积民.坡向坡位和撂荒地对云雾山草地土壤酶活性的影响[J].草业学报,2007,16(1):87-93.

[5]戴全厚,薛萐,刘国彬,等.侵蚀环境撂荒地植被恢复与土壤质量的协同效应[J].中国农业科学,2008,41(5):1390-1399.

[6]戴全厚,刘国彬,薛萐,等.侵蚀环境退耕撂荒地水稳性团聚体演变特征及土壤养分效应[J].水土保持学报,2007,21(2):61-64,77.

[7]李一为,杨文姬,孙保平,等.固体水在京北荒滩造林绿化中的应用试验[J].中国水土保持科学,2006,4(增刊):87-90.

[8]林昌虎,涂成龙,陆晓辉,等.贵州西部喀斯特石漠化地区退耕弃荒地土壤氮素变异特征[J].水土保持学报,2005,19(4):14-17.

[9]张力,王树.生态垫在龙庆峡荒滩植被恢复和重建中应用效果研究[J].水土保持研究,2007,14(3):365-366,370.

[10]焦菊英,张振国,贾燕锋,等.陕北丘陵沟壑区撂荒地自然恢复植被的组成结构与数量分类[J].生态学报,2008,28(7):2981-2997.

[11]Gibbens R P,Beck R F.Changes in grass basal area and forb densities over a 64-year period on grassland types of the Jornada Experimental Range[J].Journal of Range Management,1988,41:186-192.

[12]Zhong D C,Qu J J.Recent developmental trend and prediction of sand deserts in China[J].Journal of Arid Environments,2002,53(3):317-329.

[13]孙铁军,刘素军,武菊英,等.6种禾草坡地水土保持效果的比较研究[J].水土保持学报,2008,22(3):158-162.

[14]孙铁军,苏日古嘎,马万里,等.10种禾草苗期抗旱性的比较研究[J].草业学报,2008,17(4):42-49.

[15]孙铁军,苏日古嘎,马万里,等.十种禾草耐寒性的比较研究[J].中国草地学报,2008,30(1):56-60.

[16]贾瑞燕,丁国栋,马士龙,等.京郊荒滩生态恢复及其植被变化研究-以延庆县为例[J].水土保持研究,2005,12(6):166-168,234.

[17]鲍士旦.土壤农化分析(第三版)[M].北京:中国农业出版社,2000.

[18]邵明安,王全九,黄明斌.土壤物理学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[19]周虎,吕贻忠,杨志臣,等.保护性耕作对华北平原土壤团聚体特征的影响[J].中国农业科学,2007,40(9):1973-1979.

[20]陈恩凤,周礼恺,武冠云.微团聚体的保肥供肥性能及其组成比例在评断土壤肥力水平中的意义[J].土壤学报,1994,31(1):18-25.

[21]Van Bavel C H M.Mean weight-diameter of soil aggregates as a statistical index of aggregation[J].Soil Science Society of A-merica Journal,1949,14:20-23.

[22]Gardner W R.Representation of soil aggregate-size distribution by a logarithmic-normal distribution[J].Soil Science Society of America Proceedings,1956,20:151-153.

[23]范燕敏,孙宗玖,武红旗,等.封育对山地草地植被及土壤特性的影响[J].草业科学,2009,26(3):79-82.

[24]王俊明,张兴昌.退耕草地演替过程中的碳储量变化[J].草业学报,2009,18(2):1-8.

[25]赵云,陈伟,李春鸣,等.东祁连山不同退化程度高寒草甸土壤有机质含量及其与主要养分的关系[J].草业科学,2009,26(5):20-25.

[26]陈丽,姜惠武,张红光.植物根系分泌物的研究进展[J].林业勘查设计,2009,(3):71-72.

[27]陶雪松,闫月娥,周晓雷.景泰绿洲边缘荒漠草地土壤特征研究[J].草业科学,2009,26(6):29-34.

——黔南扁穗雀麦