张江:跋涉在朝圣的路上

沈嘉禄

张江走过三条进藏线路,每一条线路赋予他不同的文化体验、不同的地域风貌和人文服饰让他兴奋。

陈逸飞、陈丹青、艾轩以及李伯安等画家画过西藏,并获得美术界的一致好评,认为这是中国当代美术题材上的开拓和情感上的深化,承载了深刻的人文思考与纯粹的理想主义情怀。上海职业画家张江也画西藏,画了十多年,这是对同时代画家的挑战呢,还是对西藏有着更深的感情?

将于10月15日在北京保利艺术博物馆开幕的张江油画精品展,55幅近年来创作的西藏主题油画或许能回答这个问题。不过画家在上海徐家汇的画室里还是谦虚地对记者说:“我对西藏有难以割舍的情感,有时候在国外呆的时间长了,闭起眼睛,就会被西藏的阳光刺痛,不得不再睁开眼睛并瞪得大大的,向着太阳望去,但欧洲的太阳无论如何也没有西藏的太阳大,更没有那么纯净。西藏的太阳,永远照耀在我的心中。”

美术界在评论张江的作品时一致认为:他的作品风格朴实、画面沉静悠远,笔触之间凝聚着岁月的沧桑和藏文化的无穷魅力,充分体现了一位成熟艺术家从内心迸发的艺术激情和审美的价值取向。

夏葆元赠他三字真言:多观察

作为一名职业画家,张江的起步动力来自对新中国油画作品的最初感动与强烈兴趣,上世纪70年代末,他先是在上海工人文化宫学习油画,从素描和色彩开始练手。在这之前,他受到当时已经成名的油画家夏葆元的指点。他经常拿了习作叩访夏葆元的家,夏葆元是一个极认真的人,对张江的作品总是悉心指导,而且带他去上海音乐厅欣赏音乐会,夏葆元告诉张江:学美术,不能仅局限于画画,要充分吸收其他门类的艺术养料,音乐是更纯粹的艺术,多听音乐会,可以增加对艺术的理解力,对绘画绝对有好处。所谓功夫在诗外,这是放之四海而皆通的道理。

直到今天,只有要精彩的音乐会,张江再忙也会放下画笔,买了票去欣赏。自然,雄壮的交响乐响起,闭上眼睛,他的面前就会升起一轮西藏的太阳。

1980年,夏葆元在一所美术学校开班,张江得知消息后马上去报名参加考试,这一次,他成了夏葆元正式的学生。虽然也是从素描与色彩开始学起,但夏葆元的教学方法使他得益匪浅,有一次经历让他终身难忘,也终身受益。那是在一堂训练课上,张江与同班同学画了一个模特儿,那个模特儿梳着两根小辫子,看似简单,但画好辫子着实不易,再说他从来没画过。夏葆元看了他的习作后不满意,动手帮他修改。这一改,居然整整一天。张江立在一边观察夏葆元修改的整个过程,一方面钦佩夏葆元的写实技巧,另一方面被他一丝不苟的精神所感动。完成后,这幅习作焕然一新,呈现出异样的光彩。张江激动地表示:这幅画已经被您救活了,它不是属于我一个人的,应该署上老师的大名。夏葆元轻轻一笑:“署名不重要,重要的是你学会了画辫子,今后有许多辫子等着你去表现,每一根辫子都是不一样的。切记!”

夏葆元还特地强调:“看到一个人或一个景,不要先急着表现,而应该凝神屏息地观察一段时间,如此,下笔时才能吃透对象的精神。”

从此,“多观察”成了张江的座右铭,这个习惯一直保持到现在。

十年浩劫刚过去的美术教育领域,已经对裸体模特儿很生疏了,一提裸体模特儿,从校领导到老师都会相当紧张,但夏葆元还是冲破障碍请来裸体模特儿给学生写生。“当时给的费用也不高,一小时就六元钱吧,条件也差,画室里还要生炉子,没有空调嘛。”张江对记者回忆说。

一个班里二十多个学生,第一次面对裸体女性,当然也是十分拘谨的,张江想到用闲聊的方式来消解彼此的陌生感,但不善交际的他,提出的问题又涉及对方的家庭与职业,撞的就是对方隐私,反而弄得大家更加紧张了。但那个模特儿倒也实在,告诉大家自己已经有了男朋友,但绝对不能让他知道。“现在要是面对裸体模特儿,就知道如何交流了。那个时候我们都很纯真,但都很土。”

学了三年,张江的基本功扎实多了。不久夏葆元应邀担任上海交大艺术系教师,实际上就是参与创建一个新的学科。见夏葆元去了交大,张江就干脆报考交大艺术系,一考即中,再次成了夏葆元的学生,又扎扎实实地学了三年多,他的作品还获得了全国职工美展三等奖。

将云南风情带到东京银座

张江虽然认定夏葆元,但总是不安心躲在上海某个画室里修道般地死画,他要透空气,要画活生生的场景与人物。于是一有空就往云南方向跑,在当时还相当贫困的佤族、傣族、景颇族村寨里住下,一画就是十天半月。他画奇异的南国风景,更多的还是身穿民族服装的兄弟姐妹,特别是在劳动间隙梳洗或戏水的妇女,由此他发现了带有原始生态行为、从容不迫的和优雅自信的美感。

岁月的痕迹刻在她们脸上,风化、漫漶、刻蚀、斑驳……似乎承载了许多艰辛与伤感,但细看之下,那一张张脸上刻录最多的还是美好的记忆与远古的歌谣,还有亮开嗓门唱响的情歌。张江画云南少数民族姐妹的形象,在夏葆元“多观察”三字真言的教诲下,将笔触深入到每一条深深的皱纹中,使那些脸庞有了性别的质感和历史的纵深感。

还没有毕业,就有日本画廊看中了他,邀请他赴日本开画展。那是1987年,在中国文化界思想大碰撞的背景下,张江带了他的作品飞往日本,在东京银座画廊举办了第一个个人画展。画展结束后,马上又有一家画廊向他发出邀请,所以画展是一个接一个地办,为了适应这个形势,他干脆就在日本留学,读语言。

但是在日本办画展,不像在国内,一般由艺术机构或学院“全挺账”承办,日本是艺术市场发育较早的,画展说穿了就是展销,完全按照市场规矩来办,场租费得画家自己付,展品卖掉后与画廊分成。东京银座一带集中了一百多家画廊,气场较足,世界各国的画家都喜欢在此亮相,观众多,但租金也最高,张江由此在市场经济大潮中起伏。二十多年前日本美术受西方影响很深,装置、丙烯、综合装饰、抽象艺术等比较流行,纯写实的作品反而少见,而张江的写实能力让日本同行吃惊,加之他的作品以云南风土人情为主,也让日本同行与收藏家耳目一新,购买他作品的热情也相当高。但时间一长,审美疲劳肯定要出现,有时候一个画展办下来,卖画的钱还不够付租金。为了生存,张江只得外出打工,他在华人开的饭店里打过工,还在麻将馆里打过工,最后因为不会打麻将,关键时刻无法替麻将客顶一把,就被老板辞退了。

艰难时世,张江还跑到上野美术馆门口给游客画素描,每张得1000日元,只够吃两碗拉面。

在东瀛踯躅三年,连续不断地办了二十多个画展后,张江风尘仆仆地回国了。带去的几十幅作品差不多都卖掉了,但得到的不止是日元,更有一种铭心刻骨的体验,以及对成熟艺术市场的认识,无论成功还是风险,他都心如止水地收纳了。在上海安顿后,他想得更多的是出路问题:下一步向哪里去?能走得多远?

为了舒展一下压缩很久的心胸,张江携太太去了神往已久的西藏,临行前,他还是抱着旅游的目的,想不到这次历程,重塑了一个全新的张江。

在朝圣的路上重塑自我

在西藏,张江首先被那里的奇异风光和人文环境震撼了,那里的一切都是那么新鲜,那么质朴,那么纯洁,朝气勃勃,欣欣向荣,还有一种宗教情怀时时感动着红尘滚滚中脱身出来的画家。他坐在坡度稍缓的草地上,画下了第一张画,未经城市文明侵蚀的高原草地,牛羊懒散地点缀着大地,黑色的帐篷隐退在后面,一束灿烂的阳光辣豁豁地射进了他的心田。他一边画,一边流泪了。他对太太说,我听到了贝多芬的交响乐,有一股热血在脑门升起。太太一看,果然,他的额头布满了晶莹的汗珠。

张江对记者说:“好几位画家画的西藏,带有强烈的个人感情,还有对现代文明的思考,这当然是必需的。但是我如何画好自己的西藏,又应该融进我的思考与追求。有人说我笔下的西藏充满阳光,那是理想主义的光芒,这个我承认。从客观感受上说,西藏给我的印象大抵如此。但从主观情绪上说,我希望看到今天的西藏人民,生活得更加好一些。事实上,今天的西藏与三十年前已经很不一样了。”

有一次张江来到塔贡山区,在一个人烟稀少的小镇投宿,店主是个汉人,姓熊,在不正常的年代里,他被打成右派,千里迢迢地发配到这里,后来与一位藏族姑娘结为夫妻,生有两个女儿。后来他有机会回到老家成都时,因为习惯了藏地的一切,无意再作南归雁了。女主人非常热情地接待了张江,两个女儿向远方的客人绽露天真无邪的笑容,熊先生则一脸的淡然,这一切让张江认识到另一种生活哲学和态度。他在收费才每晚10元的这家小店里住了一段时间,与他们吃在一起,并“因地制宜”地给女主人画了肖像,还记录下两个女孩的幸福时光。这是一次非常丰富的收获,此后七年里,他每次进藏,必定要去热贡去一次,在那个小店里住几天,再画画天真无邪的小女孩。在张江的画笔下,她们渐渐长大,越发美丽、纯真。

“大女儿叫仓央嘉梅,小女儿叫仓央嘉措。在我之前,没有一个画家画过她们,她们把处女般的纯真笑容给了我。我至今对这对姐妹心存感激。后来仓央嘉梅考进了民族学院。再后来,我去得少了,走的是另一条线路,但朋友进藏,我总是向他们推荐这条线路,写条子给他们带去,让他们在熊先生的小店里住下,肯定会得到最体贴的照顾。去年我有个亲戚进藏,我还是写了条子,鼓励他去热贡,给熊先生和他们一家带去我的祝福。现在熊先生七十多岁了,两个女儿也应该出嫁了吧。有时候我站在家里的窗前,忍不住会向着西方念叨一声:扎西德勒!”张江在回忆这段经历时,一直沉浸在安详的喜悦中。

还有一次在海拔4000米的哲多山,张江准备攀登一座无名高山,爬到半山腰时,眼见前方岩石的皱裥里冒出一股股乳白色的雾气,再走进几步,听到了盈盈的笑语,再定睛一看,原来是一处温泉,几十个男女裸体沐浴着,快乐地享受着大自然的恩惠。张江意识到自己误闯了禁区,一时不知如何是好,正准备退出时,脚步踢乱了石头,惊动了沐浴的藏民。面对着喃喃念道“扎西德勒”的张江,全身赤裸的藏民似乎也惊住了,后来他才知道,这一带从来没有汉人进入过,所以他们才无所顾忌。过了一会,为打破这个尴尬局面,几个姑娘冲着他大笑起来,比画着手势邀请他一起脱衣洗澡。

“温泉的水温为38度,很适宜洗浴,但我怕感冒,在西藏一感冒就麻烦了,再说我也怕出事。在那里我呆了两个小时,洗浴的藏民得知我是画家后,坦然地让我画速写,各种姿势和表情都一览无遗地表达出来。我画了许多速写。这是藏民兄弟姐妹对我的优待,后来有几个能说简单汉语的年轻人跟我聊天,我才知道从前藏民一生只洗三次澡,洗澡被视作人生大事,所以这处温泉是很有名,不少藏民带着行囊走上几十上百里路来到这里,扎下营帐后,美美地泡上一天,然后再走好几天回家。他们叫这里是圣水。还有一个少女,她赤裸着站在热气蒸腾的泉水中,像天使一样美丽,优美的曲线与略带羞涩的表情被我定格在画面中。”

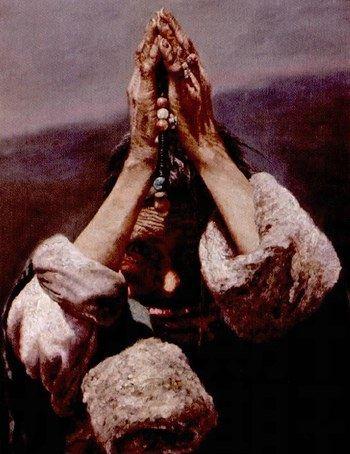

张江走过三条进藏线路,每一条线路赋予他不同的文化体验、不同的地域风貌和人文服饰让他兴奋,他与藏民真诚地交朋友,尊重他们,热爱他们,表现他们的感情,视他们为自己的兄弟姐妹,藏民也一直给他提供方便,将他称为“我们的画师”。张江由藏民领着进入神秘的寺庙,亲历了宗教仪式,一般游客是不准拍照的,张江却可以在那里随便画画,他画了很多僧侣和朝圣者。张江还在2002年、2004年两度亲临天葬现场,创作了《超度》这幅作品,与天葬师成了很好的朋友。

坚拒“大人物”捧场

进入新世纪后,法国文化机构注意到张江不同凡响的作品,频频邀请他赴法办展,他带着数十幅西藏题材的油画昂然进入卢浮宫,并获得法国政府颁发的法兰西国家美术馆勋章。次年,法国欧洲艺术宫又为他举办了个人画展。

法国人对西藏是很关注的,对此主题的油画也多了一份特别的观照。法国电视三台一直跟踪拍摄报道,开始是比较友好的,后来就有记者提问:“张先生,从你的画中,我们有理由认为西藏的风俗与生活习惯与汉族人大相径庭,看来西藏有着独立的生活方式与宗教信仰,有着单独的文化系统,他们应该是一个独立的国家。”

张江对这种看法给予批驳:“中国是一个多民族的国家,兄弟民族与汉族同胞一起,数千年来一直生活在中华文明之中,你如果没有去过中国,我希望你能实地考察一下再下结论。”

还有法国记者问:“张先生,你笔下的西藏阳光灿烂,这是不是一种粉饰?”

张江回答也很巧妙:“大地上的阳光来自大自然的恩赐,脸上的阳光则来自他们的内心感受,今天的西藏人民生活已经大大改善了,现代文明也进入到他们的日常生活之中。西藏彻底告别了农奴时代。”

有一次,张江的画展在卢浮宫举办,法国人提出请正在法国的达赖出席开幕式,张江明确表示反对,他认为如果要请“大人物”出席的话,就应该请时任中国驻法大使吴建民先生。张江的画展开幕后,有不少旅法的年轻喇嘛披着僧袍前来观展,他们在张江的作品前久久察看,表情复杂,有人找到张江问:“张先生,这是真的西藏吗?你去过拉萨吗?”

张江回答:“这是真实的西藏,我们的藏族同胞生活得非常好,是你们无法想象的。我十多次去过拉萨,还上过布达拉宫。”年轻喇嘛向他表示,藏民一生中必须要去朝圣一次布达拉宫,而在过去,因为缺钱,久久不能成行,有的人一生中也无法成行,铸成终生遗憾。张江笑着告诉他们:“现在通火车了,公路网也很发达,去一趟很容易啊。牧民卖掉一头牦牛就可以成行了。我有几个朋友,每隔几年就去一次拉萨。”

张江的作品,使旅外的年轻僧人们直观地了解了故乡的现状,有力地消解了“藏独”分子的歪曲宣传。

张江的那次画展大获成功,所有参展作品几乎被法国人“一抢而空”。

最后,法国媒体对张江的作品作出如下评价,“法国观众从张江的油画中获得最初的神秘感,而现在他们更多地认识到西藏人的生活与精神状态,这是原始的生活和受到保护的文化,以及他们的信仰。”