我国外汇储备合理规模的测算研究评述

朱 灏

(中南大学 数学与计算技术学院统计系,长沙 410075)

0 引言

研究者通常把确定外汇储备合理规模的方法划分为四类:比例法、成本收益法、需求函数法和定性分析法。在确定外汇储备合理规模中,研究者其实遵循两项准则,其一是保证外汇支付需求,其二是控制外汇储备机会成本。遵循前一准则,就形成了确定外汇储备合理规模的外汇需求法,比例法也以此为据,可以并列讨论;遵循后一准则就形成了成本收益法。定性分析是定量测算的必要前提,不应与测算方法并论。本文依据文献的多寡,依外汇需求法、成本收益法和其它方法顺序评论,并对比测算结果和主要参数选择,惟求理清研究脉络、启示后续研究。

1 采用外汇需求法的研究评述

外汇需求法的最初雏形是美国经济学家R.Triffin(1960)提出的储备/进口比例法[1]。此后W.M.Brown&Herry Johnson,Frenkel[2]等按照货币学派的观点提出外汇储备与国际收支以及国内货币供给的比例关系。1980年代人们把外债规模、外商直接投资纳入到视野中,1997年亚洲金融危机后人们又把金融危机、汇率和贸易政策等影响外汇储备的因素都考虑进去了。由于外汇需求法的思路简单直观,许多学者乐意采用而发表了较多的论文。

刘帆(2006)以为,一国对外汇储备需求的主要制约因素包括:①进出口规模;②持有外汇储备的成本;③进入国际金融市场筹借应急资金的能力;④国际收支逆差的调节速度;⑤国际收支发生逆差时外汇储备调节与其他调节政策手段之间的替代性;⑥其他随机性因素对国际收支赤字造成冲击性影响的规模和可能性。此外,还与外汇储备质量及其调节效果、汇率制度、国内货币供给量、经济实力和对外开放程度等因素有关。这些因素具有不确定性,因此外汇储备的适度规模是一个动态的随机范围。

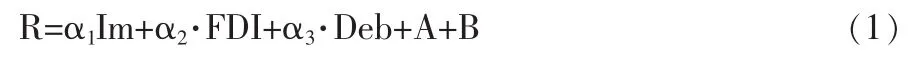

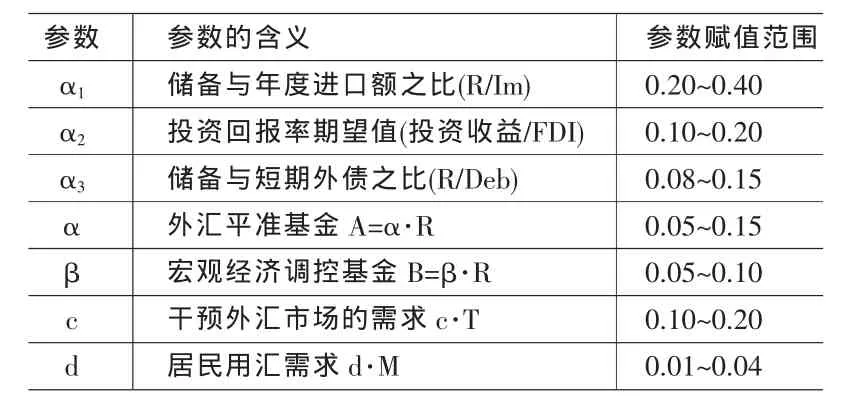

基于此,刘帆采用综合因素分析法可以逐个估计出各个因素:Im―年度进口额、Deb―短期外债余额、FDI―外商直接投资累计总额、A―外汇平准基金、及B―其他因素所要求的外汇储备额,然后经过简单的加总就获得R―我国外汇储备的合理规模[3]。数量关系可用模型表示如下:

为了简化表述,本文把记号一致化了,其中常用参数及其取值范围列于表1中。为了增强可比性,本文把新近主要论文的测算结果,截取1996年以后部分列于表2中。表2中的数据仅保留前四位,相信达到这一测算精度已经能够满足实际需要了。

表1 参数的含义及其参数取值范围

钱峻峰(2007)考虑了更多的因素,此外的差异不大。钱峻峰从进口用汇、偿付外债本息及外商直接投资利润返还和国家干预汇市的外汇需求等四方面出发,建立模型来界定我国适度外汇储备规模。计算公式[4]如下:

式中:X—特定因素引起的外汇储备需要量;θ1—贸易依存度,θ2—经济增长率,θ3—对外融资能力与资性度,θ4—持有外汇储备的机会成本。

表2 近年外汇储备合理规模的一些测算结果对比表(单位:亿美元)

张会(2007)依据H·约翰逊 (Herry Johnson)等经济学家提出的“货币供应量决定论”,重视货币M2而忽视FDI。从经济学角度看,FDI应该对外汇储备有更加直接的影响,张会对研究并无合理推进。张会建立的关系式[5]是:

其中计算时的取值为α1=40%,α4=20%。α4―储备与货币供给量之比(R/M2),一般地,固定汇率时,α4=0.10~0.20;浮动汇率时,α4=0.05~0.10。

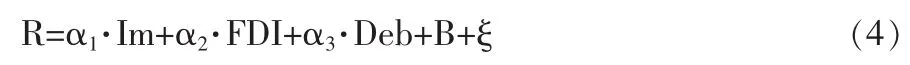

陈湛匀 (2006)以随机项ξ替代了刘帆论文中外汇平准基金项A,两文无其他本质差异,计算式如下:

根据国际经验,对于货币自由兑换的国家,干预外汇市场的需求量B一般为30~50亿美元;对未实现货币自由兑换的国家,则B通常需要50~100亿美元。随机项ξ,主要针对其他影响因素而言,如居民用汇、对外投资用汇、加入WTO造成国际收支变动对外汇储备的需求及资本外逃等。根据1997~2003年间的统计数据分析,作者估计出这段时间内ξ值约为200~400亿美元[6]。作者以为,陈湛匀对这两项工作的具体性是值得肯定的。

在具体的计算中,外汇需求法有变量选择的差异、参变量赋值的不同、计算的结果差别很大。即便采用区间数来表示,黄涛(2007)计算的下限值都大于其他作者计算的上限值,计算的随意程度很高。更关键的是,外汇需求法的计算思路是各方面用汇需求的汇总,其言下之意是预先留足所有方面外汇需求以满足同时支付。实际情况是,各方面的用汇需求并非同时发生,外汇支付期间也是有外汇流入的。因此,采用外汇需求法的计算结果是十分保守的,通常远远超出了实际的需要,这个计算方法是有系统性偏差的,其隐含的假设不符合经济实际的。作者的这个判断可以通过国际对比得到进一步的印证。例如,到2006年底止,在美外商直接投资累积总额为17252亿美元,如果按外汇需求法的上述计算,美国应为外商直接投资预留1725.2亿美元的外汇储备,可是实际上,2006年美国外汇储备仅为512.37亿美元。

2 采用机会成本法的研究评述

成本收益分析法,也称机会成本法。海勒(H.R.Heller,1966)和阿格沃尔(J.Agaraual,1971)等将厂商理论运用于外汇储备管理,推知外汇储备的边际成本和边际收益相等是达到最佳储备规模的必要条件。Heller认为,外汇储备的机会成本是将这些储备资产换成其他资产时可能带来的投资收益——外汇储备的机会成本,外汇储备的收益则是国家调节国际收支时付出的调整成本[7]。Agaraual认为,外汇储备的机会成本就是国内投资收益率,确定外汇储备合理规模时据此构建的模型,就称之为Agaraual模型[8]。

穆红梅(2007)构建的 Agaraual模型[9]如下:

式中:R—外汇储备量;W—国际收支逆差额;k—资本产出比率之倒数;q1—追加的可用资本的进口含量;q2—进口生产性物品与总产出的比率;p—国际收支逆差出现的概率。穆红梅的论文计算了1985~2006年间我国外汇储备的合理规模。

王群琳(2008)同样基于Agaraual模型,并把偿债付汇要求及平抑外汇市场波动,维持公众信心的储备需求也纳入到研究的范围内。于是,在交易性储备R1和调节性储备R2的的基础上,增加了偿债性储备R3项和预防性储备R4项,得到外汇储备的框架模型[10]如下:

其中R1+R2可以用阿格沃尔模型来确定,R3主要根据外债偿还和外商直接投资利润汇出的需要来确定,R4则从维持汇率稳定,防范金融风险及促进国内经济发展等的需要来确定。

式中c―干预外汇市场用汇率;T―外汇市场交易总额;d―个人用汇需求所占国民总收入比率;M―国民总收入(原文为“居民个人用汇”,拟误;此外函数log又无底,亦拟误);A―风险及发展基金。

3 采用其它方法的研究评述

褚东风(2005)提出一个国际收支的数学经济货币模型,根据维持正常进口用汇需求;偿还债务用汇需求;外商直接投资赢利返还用汇需求;政府干预汇市的用汇需求和其他用汇需求(包括居民出境旅游、求学、就医)等五个方面累加估算中国外汇储备的适度规模区间大致为:2798~3897亿美元[11]。在具体估计外汇储备合理规模是仍然采用外汇需求法的思路。

黄涛课题组(2007)中提出的信号灯模型[12],实际上是对外汇储备合理程度的一种表示方法,而非对外汇储备合理规模的确定,对测算外汇储备合理规模无方法和技术上的推进。

孔立平(2008)比较全面地归纳了确定外汇储备规模的各种方法,对于初涉本问题的研究者是有参考价值的。弗兰德斯(Flanders)模型、弗伦克尔(Frenkel)模型、埃尤哈(Iyoha)模型等多元回归模型,以拟合实际为准则,如何验证合理性仍然是一个问题。目标区分析法是有益的思路,如何定量需要借助其它工具。“衣柜效应”(Wardrobe Effect),对外汇管理当局偏好增加储备是一个适当的解释,对具体确定合理储备规模却既无指导意义,又无工具作用。定性分析法对研究有指导意义,但无工具作用。

4 不足和改良研究的设想

作者以为,现有研究有一些缺陷:

(1)参数赋值任意。在模型给定的条件下,参数合理赋值就是关键。可是,对于这一关键,从论文中看不出赋值依据,而只有转引,参数赋值太任意了。例如,在刘帆(2006)对α1的两处赋值中,一处为40%~50%,另一处又是 30%~40%[11]。王群琳在2008年发表的两篇论文中,外债余额的还本付息率在文献[10]设定在12%~18%的范围,而在文献[14]中则为15%~20%。

(2)计算的可和性令人质疑。并列、同步、可替代,是算式中各因素满足可和性的必要条件。可是,算式中的各因素是否满足这些性质,并非显而易见。现实中,甚至很难想象FDI企业大量进口的同时会把利润汇出,它们应该是异步而非同步的。

(3)多因素之间的关系不够清楚。一个总趋势是,纳入研究的因素越来越多,相应地,计算出来的外汇储备合理规模越来越大,看上去研究越来越全面,可以并不能因此证明这样的研究越来越合理。需要验证各因素之间是否相关,以排除共线因素,简化计算模型。

作者以为,采用机会成本途径测算外汇储备合理规模,尽管成果不多,却更有启示。穆红梅的计算结果与西方主要国家在总量上有可比性,但是其无规则时序变化却不利外汇管理当局的应用,若能改良计算,取得相对稳定的测算结果,将是有益的改良。

确定外汇储备合理规模的基础是,搞清楚外汇储备的运行机制。可是,外汇储备的运行机制同样是一个复杂的难题,可能会困扰经济学界许多年。此前,更为现实可行的是统计研究途径,特别是从如下两个角度来开展研究:

(1)国际对比的思路。我们可以把外汇储备当做“黑箱”来对待,不去特别强调中国自身的内部特征,而集中关注外汇储备的外在表现,在国际上选择相似对象,参照确定我国外汇储备的合理规模。

(2)风险控制的思路。外汇需求法的计算设计遵循谨慎原则。可是,外汇储备合理规模却是一个随机量,增强谨慎程度,可以降低风险程度,但不能完全排除风险。同时,过度强化谨慎原则,将极大提高外汇储备规模,增加储备成本。所以,确定外汇储备合理规模的一个思路是从风险控制的角度切入,以风险和成本之间的组合优化为目标,求得外汇储备的合理规模。

[1][美]特里芬.黄金与美元危机——自由兑换的未来[M].上海商务印书社,1997.

[2]Frenkel.J.A.The Demand for International Reserves by Developed and Less Developed Countries[J].Economica,1973,41.

[3]刘帆.我国外汇储备的分析与研究[J].金融经济,2006,(4).

[4]钱峻峰.我国外汇储备合理规模的测算[J].统计与决策,2007,(4).

[5]张会,张羽鸣,王敏.中国外汇储备适度规模的实证分析[J].金融与经济,2007,(11).

[6]陈湛匀.人民币升值压力下的外汇储备适度规模研究[J].管理世界,2006,(5).

[7]Heller,Robert.Optimal International Reserve[J].Economic Journal,1966,(6).

[8]J.P.Agaraual.Optimal Monetary Reserves for Developing Countries[C].Working Paper,1971.

[9]穆红梅.我国万亿外汇储备的形成原因与效应分析[J].福建行政学院福建经济管理干部学院学报,2007,(5).

[10]王群琳.基于修正的阿格沃尔模型的适度外汇储备规模估测[J].统计与决策,2008,(18).

[11]褚东风.中国外汇储备的数学模型解析[J].中国物价.2005,(9).

[12](黄涛)北京师范大学金融研究中心课题组.如何界定和保持中国外汇储备的适度规模[J].国际经济评论.2007,(3).

[13]孔立平.关于外汇储备适度规模问题的理论发展及评述[J].石家庄经济学院学报,2008,28(4).

[14]王群琳.中国外汇储备适度规模实证分析[J].国际金融研究.2008,(9).