实时三维超声心动图评价左心功能不全患者左心室收缩同步性

于秀英,李玉宏

(辽宁医学院附属第一医院超声科,辽宁 锦州 121001)

左心功能不全是一种常见的威胁人类生命健康的疾病,心室重塑是引起进行性死亡的主导原因,持续的心室重塑可致心腔进行性增大伴功能减退,最终发展至不可逆性心肌损害的终末阶段,导致心力衰竭。慢性充血性心力衰竭患者左室收缩不同步有较高发生率[1-2]。心脏再同步化治疗(CRT)作为一项治疗合并心室收缩不同步的慢性充血性心力衰竭的有效方法,已被证实可以改善临床症状,逆转心脏重塑,并降低死亡率。本研究应用RT-3DE分析正常人和左心功能不全患者左心室收缩同步性,探讨其临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2007年12月~2008年12月辽宁医学院门诊及住院左心功能不全患者96例和例行体格检查的健康者31例。将上述患者分为两组:①正常对照组:健康体格检查者31例,男17例,女14例,年龄32~74岁,平均(61.91±11.73)岁,心电图、X线及超声检查均无器质性心脏病。②左心功能不全组:96例,男69例,女27例,年龄47~84岁,平均(64.39± 9.51)岁。入选标准:为缺血性或扩张型心肌病,均符合Framingham心力衰竭诊断标准 (NYHA分级II~IV级),左室舒张末内径 (LVDd)>55mm (男)、>50mm(女);左室射血分数(LVEF)<50%。排除标准: CRT或起搏器患者,合并心房纤颤、声窗不佳者。左心功能不全组患者根据LVEF值分为3组:轻度(40%~49%,30例)、中度(30%~39%,34例)、重度左心功能不全组(<30%,32例);根据QRS波宽度分为两组:窄QRS波组(<120ms,32例)、宽QRS波组(≥120ms,64例)。

1.2 仪器与方法

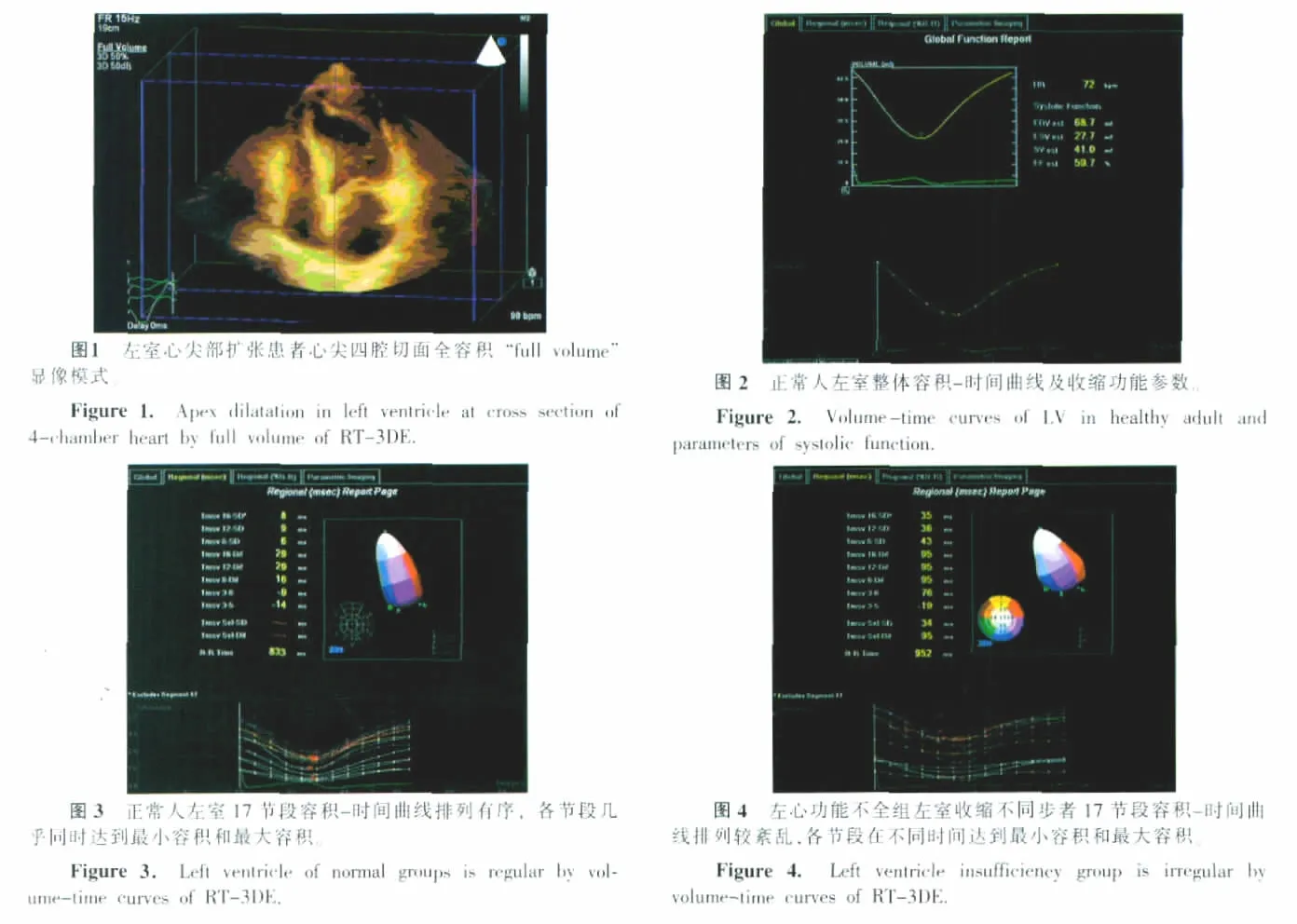

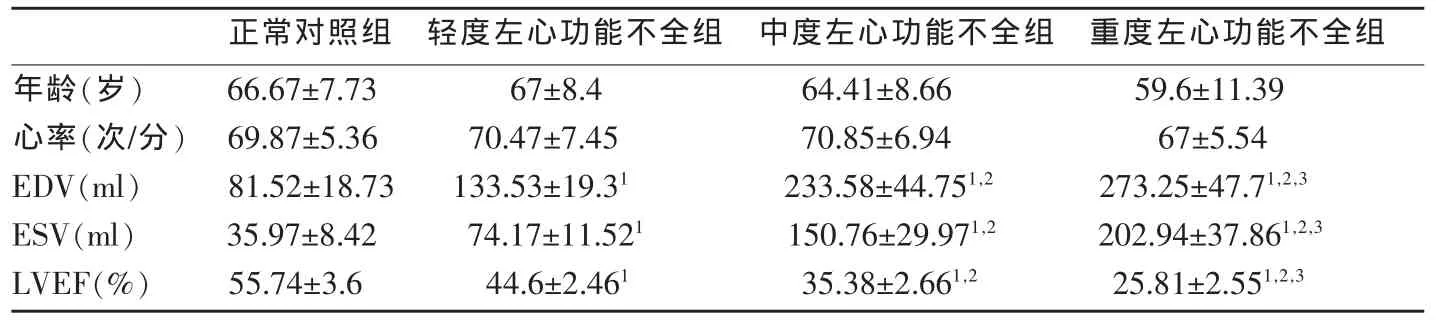

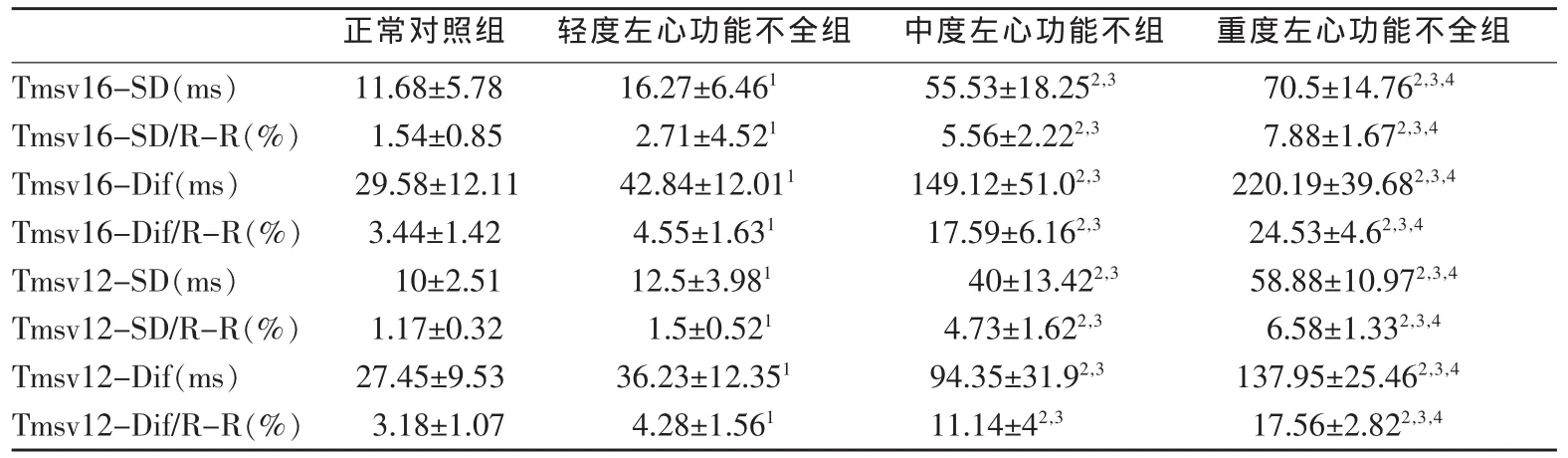

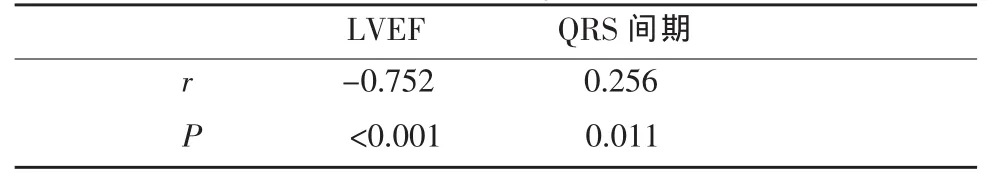

美国飞利浦公司生产的IE33彩色多普勒超声诊断仪,配有电子相控阵探头,频率1.0~3.0MHz。配有Qlab分析软件,可进行3DQ Adv定量分析。①患者取左侧卧位,同步记录II导联心电图。②常规进行胸前各切面扫查后,于心尖区采集心尖四腔切面,采集过程中嘱患者尽量屏气,采集连续四个心动周期,启动全容积 “Full Volume”显像模式(图1),将采集好的全容积动态三维数据存入机器硬盘,待脱机进行定量分析。③分别于心尖四腔、两腔切面二尖瓣环处及心尖处描记五点进行心内膜自动勾画,必要时可对自动勾画好的心内膜进行细微的调整。④可以获得左心室整体或17节段的容积-时间曲线、EDV、ESV、LVEF(图2~4)以及16节段(基底段、中间段和心尖段)、12节段 (中间段和基底段)、6个基底段达最低收缩末容量时间的标准差(Tmsv16,12,6-SD)与最大差异(Tmsv16,12,6-Dif)及占平均心动周期的百分比 [Tmsv16,12-SD/R-R(%),Tmsv16,12-Dif/R-R(%)],其中Tmsv16-SD%被视为收缩期不同步化指数 (Systolic dyssynchrony index,SDI)。

1.3 统计分析

采用SPSS13.0分析软件进行统计分析,统计数据以均数±标准差表示,各组间数据比较用One way Anova分析。计数资料用例数和百分比表示,采用卡方检验进行组间比较。两变量之间相关性采用Pearson相关分析,统计结果以P<0.05为差异有统计学意义,P<0.01为差异有显著统计学意义。

2 结果

2.1 左心功能不全组与正常对照组临床、超声指标比较

左心功能不全各组与正常对照组的年龄、心率差异无统计学意义(P>0.05);正常对照组,轻、中、重度左心功能不全组及左心功能不全各组间比较,EDV、ESV、LVEF差异均有显著统计学意义 (P<0.01)(表1)。

2.2 正常对照组及左心功能不全组SDI比较

正常对照组、轻、中、重度左心功能不全组SDI分别为1.54%±0.85%、2.71%±4.52%、5.56%±2.22%、7.88%±1.67%,轻度左心功能不全组与正常对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05);中、重度左心功能不全组与正常对照组比较及左心功能不全各组间比较,差异均有显著统计学意义(P<0.01);左心功能不全各组随着LVEF减低,SDI逐渐增高(表2)。

2.3 宽、窄QRS波群左心功能不全组SDI比较

表1 左心功能不全组与正常对照组临床、超声指标比较(±s)

表1 左心功能不全组与正常对照组临床、超声指标比较(±s)

注:与正常对照组比较,1:P<0.01;与轻度左心功能不全组比较,2:P<0.01;与中度左心功能不全组比较,3:P<0.01。

?

表2 左心功能不全组与正常对照组各节段左室收缩不同步参数比较(±s)

表2 左心功能不全组与正常对照组各节段左室收缩不同步参数比较(±s)

注:与正常对照组比较,1:P<0.05,2:P<0.01;与轻度左心功能不全组比较,3:P<0.01;与中度左心功能不全组比较,4:P<0.01。

?

宽、窄QRS波群左心功能不全组SDI分别为6.62%±2.65%、3.52%±2.64%,两组间比较差异有显著统计学意义(P<0.01)。

2.4 正常对照组及左心功能不全组左室收缩同步性比较

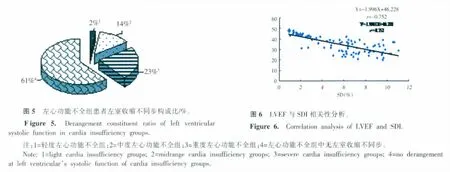

以正常对照组Tmsv16-SD%(1.54%±0.85%)的均数+3个标准差,即4.09%为SDI的截点值,可以发现:①健康体格检查者左室收缩均呈同步性;②轻、中、重度左心功能不全组发生左室收缩不同步比例分别为 6.67%(2,30)、38.24%(13,34)、68.75%(20,32)。由χ2检验分析,中、重度与轻度左心功能不全组发生左室收缩不同步患者比例比较,差异均有显著统计学意义(P<0.01);重度与中度左心功能不全组比较,差异有统计学意义(P<0.05)(图5);③宽、窄QRS波群左心功能不全组患者发生左室收缩不同步比例分别为79.06%(50,64)、56.25%(18,32)。由χ2检验分析,两组间左室收缩不同步患者比例比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.5 左心功能不全组SDI与LVEF、QRS间期的关系

回归分析发现SDI与LVEF之间有良好的负相关性(r=-0.752,直线回归方程Y=-1.9961X+46.228,P<0.001),与QRS间期呈弱相关(r=0.256,P=0.011)(表3,图6)。

表3 SDI与LVEF、QRS相关性分析

3 讨论

本研究参考Kapetanakis等[3]的方法,以正常对照组Tmsv16-SD%(1.54%±0.85%)的均数+3个标准差,即4.09%作为SDI的截点值,发现正常对照组健康体格检查者左室心肌收缩均呈同步性。Delgado等

[4]应用RT-3DE,由Qlab软件分析,并以正常对照组的均数+3个标准差计算出SDI的截点值为4%,本研究结果与此非常接近。

舒先红等[5]研究显示:正常人的左室各节段容积-时间曲线达到容积最小值的时间平均相差仅3ms,最大相差90ms,而室壁运动异常者各节段达到收缩末最小容积的时间差异较大,平均为90ms,最大相差290ms,明显长于正常人,证实了左心功能不全组患者存在局部心肌收缩延迟和左室激动的不均一性。Kapetanakis等[3]研究发现,应用三维容积测得的SDI随LVEF值降低而增高,本实验研究结果与此一致。心力衰竭患者普遍存在心室内收缩不同步,降低了心室收缩的协调性,左室的有效舒张和充盈减少,加重了血流动力学紊乱。

有研究表明,左心功能不全患者心室内收缩不同步与下列因素有关:①心肌电与机械活动延迟耦联:即两者的耦联间期大大超过60ms,因而心室各部分电活动可能处于同步状态以致除极形成的QRS波时限正常,但延迟耦联的机械活动却发生了病理性延迟,引起不同节段心肌的收缩延迟和不同步[6-7];②心室内电传导延迟:有30%心衰患者的QRS波宽度>120ms,研究发现,这些患者左室游离壁的电激动时间明显滞后,而伴正常QRS波的患者虽然左室总的电激动时间正常,但部分患者左室游离壁的电激动始于QRS波的终末部分,因此实际上存在着部分心肌节段电激动延迟,即“隐匿性电不同步”现象;③心肌细胞超微结构变化;④细胞外基质沉积;⑤细胞丢失;⑥心肌肥厚[8]等因素皆可导致。

QRS波增宽反映了心电不同步,但不能用来完全反映心室机械收缩的不同步,不能准确预测CRT疗效。Bleeker[9]的研究中窄QRS波患者中,27%存在左室收缩不同步,而宽QRS波中,也有约30%的患者没有表现出左室收缩不同步。Yu等[10]证实QRS时限<120ms人群中心肌机械运动不同步发生率达51%,QRS波时限延长的充血性心力衰竭 (CHF)患者中73%心脏运动不同步,即27%存在心脏运动同步。本研究不同步比例较文献报道略高,可能与本文QRS>120ms左心功能不全组 QRS间期大多≥150ms有关。国外学者的研究结果[4,9-13]均显示QRS波时限与SDI相关性较差,本研究也显示宽QRS与窄QRS左心功能不全组一样存在左室内收缩不同步,QRS波时限与SDI呈弱相关性,与以往研究结果相同。提示并不是所有QRS时限正常的左心功能不全病人心脏运动同步性都好,反之亦不是QRS时限延长等于左室心肌运动不同步。

左心功能不全患者普遍存在心室内或心室间不同程度的不同步化运动,CRT通过起搏系统刺激左右心室,来纠正、恢复和改善心脏的同步性而发挥疗效。筛选CRT患者,不能仅仅以QRS时限及LVEF<35%作为判断有无机械收缩不同步标准,应结合超声指标[14]。2005年公布的心衰的心脏再同步化治疗研究 (Cardiac Resynchronization heart failure trial,CARE-HE)中,要求QRS时限介于120~149ms之间的患者必须满足一定的心脏不同步指标才予以CRT。因此,重度左心功能不全患者,应结合超声检查,才能判断是否存在左室收缩不同步运动,一旦发现左室收缩不同步,即可实行CRT。轻、中度左心功能不全患者,应用超声检出左室收缩不同步,尽早采用CRT,减轻心室重构,阻止心衰的进一步恶化,提高患者的生活质量和生存率。

RT-3DE不仅提供左室心肌收缩同步性的信息、评估血流动力学和整体心功能,还能评判心肌病变的程度、评价左室重构,在左室心肌收缩同步化治疗的疗效评估、预后推测等方面提供可靠的方法。

[1]Ghio S,Constantin C,Klersy C,et al.Interventricular and intraventricular dyssynchrony are common in heart failure patients,regardless of QRS duration[J].Eur Heart J,2004,25(7):571-578.

[2]Schuster P,Faerestrand S,Ohm OJ.Colour tissue velocity imaging can show.resynchronization of longitudinal left ventricular contraction pattern by biventricular pacing in patients with severe heart failure[J].Heart,2003,89(8):859-864.

[3]Kapetanakis S,Kearney MT,Siva A,et al.Real-time three-dimensional echocardiography:a novel technique to quantify global left ventricular mechanical dyssynchrony[J].Circulation,2005,112 (7):992-1000.

[4]Delgado V,Sitges M,Vidal B,et al.Assessment of Left Ventricular Dyssynchrony by Real-Time Three-Dimensional Echocardiography[J].Rev Esp Cardiol,2008,61(8):825-834.

[5]舒先红,施月芳,崔浩,等.实时三维超声心动图评价左心室心肌收缩同步性的初步临床研究 [J].中华超声影像学杂志,2005,14(7):645-648.

[6]Turner MS,Bleasdale RA,Vinereanu D,et al.Electrical and mechanical components of dyssynchrony in heart failure patient with normal QRS duration and left bundle-branch block[J].Circulation,2004,109(21):2544-2549.

[7]郭继鸿.深入认识心脏再同步化治疗心力衰竭的机制[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2006,20(4):283-284.

[8]QIi LH,Hu DY,Quan X,et al.Assessment of intraventricular synchrony in patients with heart failure using Doppler imaging (TDI)[J].Chin J Cardiovas Rev,2004,3(4):S42-S48.