我院儿科用药分析

张百明 俞平 赵致臻

合理用药是安全有效的使患者得以康复治疗的前提,也是临床药学的核心问题。合理完整的用药流程,包括正确诊断、对症下药、正确开方、妥善配药、病人遵医嘱、治疗得到跟踪处理,违反安全、有效、经济的综合用药目标就是不合理用药。儿童,特别是婴幼儿时期,中枢系统和内分泌系统发育尚不健全,在药物的吸收、分布、代谢、排泄方面都有与成人不同的特点,所以儿童的合理用药显得尤为重要。为了解我院儿科处方用药状况,对我院儿科2009年1月~2009年12月儿科用药情况进行综合调查,现将结果进行分析探讨。

1 资料与方法

本文资料来源于我院2009年1月~2009年12月门诊处方随机抽取,共计3125张,按照卫生部《处方管理办法》、药品说明书、药典及相关文献资料,处方进行调查分析。

2 结果

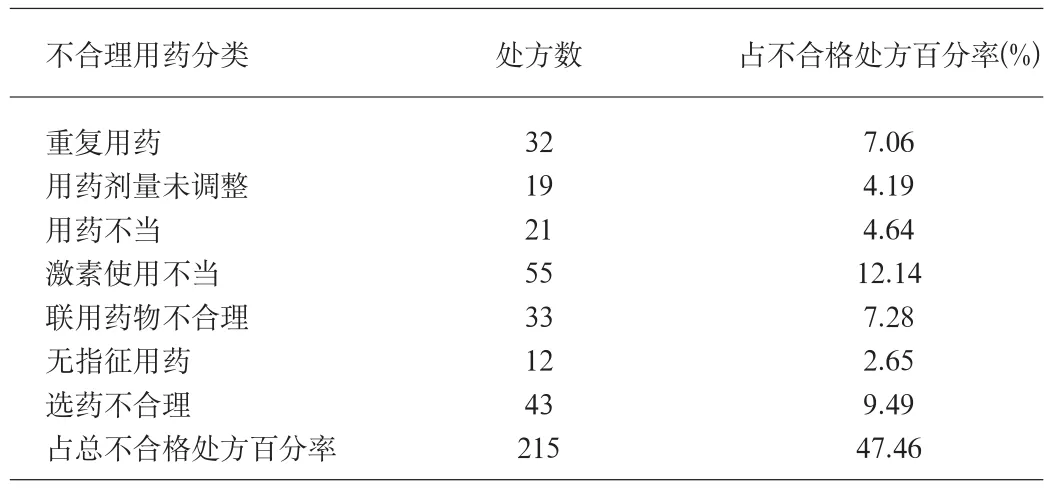

在3125张处方中,不合格用药处方453张,占抽查处方总数的14.50%。其中不规范处方238张,占抽查处方7.62%;不合理用药处方215张,占抽查处方6.88%。下面将存在的不规范处方、不合理用药处方原因进行分类,分别统计不规范处方、不合理处方数百分率,见表1、表2。

3 分析

不合格处方包括不规范书写处方和不合理用药处方。在不合格处中出现不规范处方的主要原因是医师未按照电子处方书写操作规程操作。由于我院通过HIS系统开具电子处方,所用药品名称均为通用名,处方药品规格和最小剂量单位均事先设定好,医师只要根据患者情况书写给药剂量、用药频次、用药天数和用法,就可以开具规范的处方。但在本次抽查中发现的不规范处方占不合格处方的52.54%。根据规定,医师应给每一位患者书写诊断,由于医师对电子处方书写不规范,而导致诊断与用药不相符的处方较多,占不合格处方数的26.71%;根据规定,处方不得涂改,如需修改,要在修改处签医师全名并注明修改日期,这类问题占7.06%;我院临床药师经过半年对处方的审核、评价与反馈、配合医务科干预,上述情况已明显减少,但仍存在不规范处方。

表1 处方书写不规范情况统计

表2 处方不合理用药情况

3.1 重复用药 阿莫西林克拉维酸钾+头孢哌酮舒巴坦钠,两药均为β-内酰胺类繁殖期杀菌剂,作用机制相同,择其一使用即可。愈美颗粒+氨酚麻美糖浆,二药中皆含有中枢性镇咳药氢溴酸右美沙芬,可抑制延脑咳嗽中枢而产生镇咳作用,重复用药。

3.2 用药剂量未调整 阿莫西林钠克拉维酸钾,规格1.2g/支,3月~12岁的儿童每次每公斤体重按30mg给药,而有些医师对剂量不作调整就给药1.2g。果糖二磷酸钠,根据药品说明书儿童用量为70~160mg/kg,医师未对每一位儿童作剂量调整,而开具每一瓶剂量5g,这样作不但未起到治疗作用,可能使儿童磷酸超负荷。

3.3 用药不当 头孢哌酮钠舒巴坦钠+更昔洛韦+双岐杆菌四联活菌片+蒙脱石散,从用药情况看,患者为感染性腹泻,医师在未明确细菌敏感性或病毒感染下,为了保全治疗,同时进行抗菌、抗病毒治疗,包括对症治疗,在用药选择上没有针对性。如头孢哌酮为第三代头孢菌素,对革兰阳性菌抗菌活性弱,且容易引起肠道菌群失调,不适合肠炎治疗。在用法上,头孢哌酮为时间依赖性药物,每日需多次给药才能维持治疗浓度,单次给药难以达到治疗效果,还会增加细菌耐药性。更昔洛韦适用于巨细胞病毒感染的治疗和预防,不良反应包括腹痛、腹泻,加重肠炎症状。在对症治疗上,蒙脱石散为止泻药,该药主要成份为八面体蒙脱石颗粒,具有层状结构及非均匀性电荷分布,对消化道内的病毒及产生的毒素有固定、抑制作用,提高黏膜屏障对攻击因子的防御攻能。双岐杆菌四联活菌片含有四种活菌成份,可直接补充正常生理性菌,调整肠道菌群,抑制肠道中对人具有潜在危害的菌类,减少肠原性毒素的产生和吸收。抗菌药与活菌制剂双歧杆菌四联活菌片联用,降低了抗菌药和双岐杆菌四联活菌片的疗效。此类重复的保全用药不会给治疗带来好处,而且,对于一个身体各方面还没有发育成熟的儿童,不仅会增加不良反应的发生率,也会给以后的治疗带来困难。

3.4 激素使用不当 调查中发现激素在我院儿科门诊应用的相当广泛,地塞米松等激素能抑制抗炎反应和免疫反应,幼儿本身免疫系统不完善,激素会减少机体的免疫力,可能导致感染恶化,同时可能刺激肠道,导致胃黏膜损伤,对存明显感染也不推荐使用。使用不当反而会降低机体防御功能,故一般感染不宜应用该类药物,即使必需使用也应严格掌握适应症,防止滥用。避免发生不良反应和并发症,以便使此类药物在某些疾病的抢救和治疗中起到应有的作用[1]。

3.5 联用药物不合理 阿奇霉素注射液+头孢克洛缓释胶囊,头孢克洛为β-内酰胺类抗菌药繁殖期杀菌剂,可快速的细胞的繁殖期杀菌;而阿奇霉素为大环内酯类静止期抑菌剂,药物进入细胞后使细胞处于静止期,而使β-内酰胺类抗菌素无法起到应有的杀菌效应,所以二药不能联用。

3.6 无指征用药 应用头孢哌酮舒巴坦钠+地塞米松+小儿氨酚烷胺等进行治疗疱疹性咽炎。疱疹性咽炎常由柯萨奇病毒A引起,表现为明显咽痛、发热,目前尚无特殊抗病毒药物,治疗一般为对症处理,防治继发性细菌感染。对症治疗可选用含解热镇痛药的抗感冒药以缓解咽部充血,如考虑有继发性细菌感染,可经验使用抗菌药,如青霉素及一、二代头孢、大环内酯类等。然而,对于病毒性感染则应慎用糖皮质激素类药,由于目前尚缺乏对病毒确实有效的药物,使用糖皮质激素抑制了机体免疫系统功能,可使病毒感染扩散和加重[1]。

3.7 选药不合理 ①溶媒选择不当:β-内酰胺类抗菌素不宜选择葡萄糖注射液作为溶媒,因为葡萄糖注射(pH3.2~5. 5)偏酸性,而该类抗生素在pH <4时分解较快,故宜选用氯化钠注射液作为溶媒,这样稳定性较好;②庆大霉素属氨基糖苷类,易在体内积蓄而产生毒性反应,在儿科中应慎用;③更昔洛韦对于12岁以下小儿患者,应充分权衡利弊后决定是否用药;④中药注射液的广泛使用,中药注射剂由于上市期比较短,许多不良反应未被发现,医师和患儿家长认为中药比较安全而盲目大量使用。

4 讨论

儿童患者是一个特殊的群体,身体各种构成成分和器官的生理功能都很不成熟。因此,大多数药物的药动学、药效学和不良反应,在儿童与成人之间有着显著性差异。对于儿童的安全用药问题,除了首先选准药物,准确计算用药剂量之外,还应针对各类药物在儿童体内的药动学特点和可能带来的危害做出全面的预估,对某些毒性较大的药物,如必须使用,应进行治疗药物监测,以策安全[2]。

[1]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].16版.北京:人民卫生出版社,2007:623-625.

[2]史美甫,郭涛,李明,等.精编临床用药必备[M].北京:中国科学技术出版社,2003:37-39.