蛙(蟾蜍)与女娲

刘范弟,何 惠

在远古蒙昧时代,很多原始民族都有对蛙类崇拜的习俗,并流传着许多有关蛙类崇拜的传说。在多数传说中,蛙类与人类的生存有着密切联系,以至于对蛙顶礼膜拜,或成为部族的图腾。而女娲这位中国古代神话中的至上神,化生万物、抟土造人、炼石补天,也就是创造了万物和人类,其起源当与古代原始初民的蛙神崇拜密不可分。民间文学工作者通过考察发现,陕西骊山一带至今保留着有关女娲的民俗及蛙图腾崇拜的遗习,有学者认为“临潼姜寨彩陶盆壁的蛙纹就是骊山女娲氏的蛙图腾的造像”。[1]经考察,我们认为,女娲崇拜就是由蛙神崇拜演变而来。

一、蟾蜍与蛙

蛙的一生经历幼体和成体两个形态不同的阶段,前后过着水栖和陆栖两种不同的生活方式。所以蛙在动物分类学上,属于两栖纲,无尾目。属于无尾目的除蛙外,还有蟾蜍科、锄足蟾科、盘舌蟾科等类群。它们和蛙的亲缘关系相近,形态、习性也差不多,成体无尾。

蛙的繁殖能力强,产卵数量多。如沼蛙、黑斑蛙,每只雌体一年产卵量可达3 000~5 000粒,又如大和黑眶蟾蜍,每只雌体每年产卵量可达数千粒。就拿蛙中个体较小的泽蛙来说,每只雌蛙每次产卵量也有500~1 500粒之多,而且大多数泽蛙一年产卵2次以上,多者可产5次。若按每只泽蛙平均每年产卵3次、每次产卵1 000粒计算,则每只雌蛙一年可产卵3 000粒左右。[2]其生殖特点是雌雄异体、水中受精,属于卵生。繁殖的时间大约在每年4月中下旬。在生殖过程中,蛙类有一个非常特殊的现象──抱对。需要说明的是,蛙类的抱对并不是在进行交配,只是生殖过程中的一个环节,通过抱对,可以促使雌蛙排卵。一般蛙类都在水中产卵、受精,卵孵化后变成蝌蚪,在水中生活,然后变成幼蛙登陆活动。

关于蟾蜍与青蛙的区别,主要表现在:青蛙的蝌蚪颜色较浅、尾较长;蟾蜍的蝌蚪颜色较深、尾较短。青蛙的卵堆成块状,蟾蜍的卵排成串状。蟾蜍实际上是蛙类的一种,所以从科学的角度看,所有的蟾蜍都是蛙,但不是所有的蛙都是蟾蜍。两栖纲无尾目的成员统称蛙和蟾蜍,蛙和蟾蜍这两个词并不是科学意义上的划分,从狭义上说二者分别指蛙科和蟾蜍科的成员,但是无尾目远不止这两个科,而其成员都冠以蛙和蟾蜍的称呼,一般来说,皮肤比较光滑、身体比较苗条而善于跳跃的称为蛙,而皮肤比较粗糙、身体比较臃肿而不善跳跃的称为蟾蜍。

实际上,蛙类和蟾类很难绝对区分,蛙类的繁殖方式基本和蟾蜍相似,也是以昆虫为食,但大型蛙类可以捕食小鱼甚至小鼠,基本在夜间捕食。有些科同时具有这两类成员,如盘舌蟾科就既有蛙类也有蟾类。在描述无尾目的成员时,多数可以统称为蛙。对于原始初民而言,蟾蜍和蛙就更难分辨了。在他们眼里,蟾蜍和蛙一样,具有神秘属性。据孙作云先生考证,氏族社会时期山东沿海一带有以蟾蜍为图腾的氏族。从考古实物资料来看,早在新石器时代蛙、蟾崇拜是不分的。如8 000年前的辽宁省阜新县查海遗址发掘出的陶器饰有“蟾蜍”、“蛇衔蛙”题材的浮雕,是目前发现的最早的蛙与蟾形象,就是蛙与蟾兼而有之。其次是仰韶文化早期陕西临潼姜寨遗址出土的彩陶盆上的蛙纹,以及此后的马家窑文化彩陶中更有众多的蛙纹,其实也包含蟾纹。[3]

二、 从音义看“蛙”与“娲”的关系

赵国华先生认为:“女娲本为蛙,蛙原是女性生殖器的象征,又发展为女性的象征,尔后再演为生殖女神。”[4]何星亮先生也认为,“娲即蛙当无疑义,而女与雌义同,所谓女娲其实就是‘雌蛙’。大概雌蛙原是某氏族部落的图腾,后来图腾演化为神,雌蛙也演变成女娲”。[5]涂殷康认为:大约在6 000年前的新石器时代,确实存在过女娲氏时代。女娲氏实际上是原始社会母系氏族时期以蛙为图腾的氏族的传说祖先。所谓“女娲人首蛇身”的说法,其实是龙成为高贵象征以后的产物,女娲本蛙身,后来才衍变为蛇(龙)身,故有关女娲蛇躯形象的文物和文字记载,出现时间均在汉代以后。[6]“人首蛇身”的女娲形象,多与“人首蛇身”的伏羲形象并存于汉代画像石中,显然,这与两汉时人将女娲与伏羲并列的观念有关,神话中包含着历史。

“娲”的原型为“蛙”,学者多有论及。持此观点的学者还从蛙叫声和婴儿哭声来推导。杨堃先生说:“以蛙为图腾的氏族,他们的共同名称叫蛙……故女酋长被后人尊为神圣女,称之为‘女娲氏’”,“我认为女娲氏的由来,原是一个通名而非专名,是指生育人类的原始祖母而言。其所以名之为娲者,是由于婴儿的叫声。而婴儿的叫声又和蛙的叫声相同,故认为蛙是和婴儿和全氏族同体,所以,这—氏族叫蛙氏族,蛙便是这一氏族的图腾。这位女氏族长便被后人尊称为女娲氏。”[7]叶舒宪赞同此观点,指出蛙与人类比的另一重要原因是婴儿出生与蛙类似,婴儿哭声也酷似蛤蟆叫,所以汉语称小儿为“娃”,恰与“蛙”同音,两者皆为摹声词。根据音近义通的语用原则,蛙与娃、蛙与人也就自然联系起来了。[8]满族民间故事“蛤蟆儿子”讲到,祈求子女的老人得到的是一只青蛙,但他们仍象对待婴儿一样照顾它,后来青蛙变成了人。[9]类似的故事在回族也有流传,这正反映着蛙与人之间的内在联系。原始思维中,特定图腾物与部族成员一体化,蛙图腾制下的人之初生也就是新生的“蛙”。

女娲是人类的始祖母,专门研究中国古代女神问题的美国汉学家E·舍弗尔把复合词“女娲”中“娲”与同音字其中包括“蜗”作对比,援引了一系列同音或者近音字“洼”、“蛙”等,提出一个假说,认为女娲最初可能是水洼之神,居住在潮湿地带的湿淋淋的,全身光滑的生物,即女娲最可能是蛙女神。1转引自李福清《中国神话故事论集》,中国民间文艺出版社1988年版,第26-27页。

《说文·女部》谓“娲,古之神圣女,化万物者也”,显然,“娲”创生了万物,是天地万物之母,是世界外物之始。《说文·女部》又谓:“娲,从女,呙声。”刘毓庆运用“以声为义”的“右文”理论分析了一组认为从“呙”得声的字,认为“娲”字本意所指,是与女性有关的呈圆状之物或容具,“娲”字之本意即女性器,女娲乃女生殖器的生命化、人格化。[10]而女娲在越南的主要特点就是阴户宏大,在有的塑像中,她正用手打开她的阴户。可见女娲在越南是繁生之神。[11]而青蛙在原始初民的眼里亦是女性生殖器的象征。且《说文·黾部》谓:“黾,鼃黾也。”段注“按蛙即鼃字”,“鼃,古音圭”。《说文·土部》释“圭”为“瑞玉也,上圜下方。”段注“上圜下方,法天地也。故应劭‘圭自然之形,阴阳之始也’”,并引《方言》曰“鼃,始也”,进而解释道:“愚谓鼃从圭声,与圭同音。鼃,始也,即圭,始也”。[12]而“始”在《说文·女部》中的解释为“女之初也”,始的意义是从女性而来,这同人类早期对女性生育的认识有关,正是由此女性具有创始的意义。谓之“鼃”(蛙),即“圭”,“始也”,似乎隐喻蛙(圭)为整个人类及万物生命之肇始者。傅道彬还介绍了蛙在古文字上也可作 。圭表声,黾表意,表意即蛙的本义。古孕字又作 ,女即女人,也就是说蛙与女人一样是人类的母亲。[13]古人把蛙与“始”相联系,蛙为图腾祖先,由蛙而人格化的娲便是人类的始祖母。杨堃先生说:“女蛙为孕,岂不是女娲抟土造人身神话在文字上的落脚吗?有趣的是中医界仍把女性阴门叫做蛤蟆口,或蛙口(娃口)。”[7]

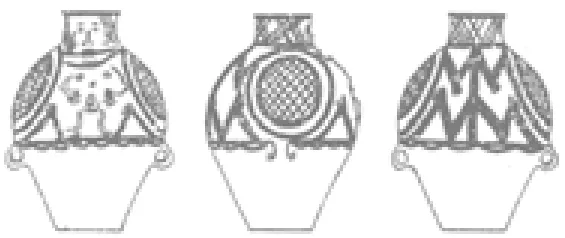

在浑朴无文的原始时代,神话是“关乎实际活动的保证书”,[14]初民对待神话传说就同真实发生的事件一样,是以实物、图画与口头方式进行记述传承的。原始思维中,青蛙是女性生殖器的象征,马厂类型蛙纹壶上(如图1),常见一种粗线条抽象描绘的蛙纹,两蛙上下组合,形成交合状,形似“圭”字。在神话哲学意义上,这应该就是阴阳交合、妙造万物之意,西北民间剪纸至今也多见由两个娃娃上下组合形成的图案造型,隐喻繁衍生子。而女娲是人类的始祖神,创生万物,从神话思维看,古人所论“圭”(蛙)之意与女娲的始祖意义似乎有着共通点。有些学者试图从语言学的角度寻找“蛙”与“娲”的关系,这两个字虽然上古音不同,但上古音是指以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统,《诗经》的成集又是通过官方整理,经多人多次完成的,而神话则是原始人的口头创作,属于民俗学领域,由于当时尚无文字,仅凭口耳相传,虽然后来有了文字,但由于中国古代的大都不重视神话,留存下来的神话数量相当少,《说文解字》的作者许慎也是东汉的,用上古音系去推断原始神话中“蛙”与“娲”的关系可能就会有所偏移。且《诗经》产生的地域约相当于今陕西、山西、河南、河北、山东及湖北北部一带,女娲信仰遍布各地,甚至流传到国外,各地语言又存在差异,就像今天的地方方言一样,“娲”字的读音可能也有偏差。再者,“蛙”与“娲”二字在中古是同韵的,虽然上古韵部演变到中古,分化组合现象多,但它们之间肯定还是有着某种关联的。

我们说女娲崇拜由青蛙崇拜演变而来,是从神话思维的角度来讲的,当然女娲毕竟已不是一个具体的青蛙形象,她是人化的蛙神,汉代以后女娲就成了月亮神的形象了。

图1 马厂类型蛙纹壶(见《甘肃彩陶》第149页)

三、 从功能看“蛙”与“女娲”的关系

蛙为卵生动物,成熟的雌蛙一次可以孕育上万颗卵,蛙卵靠水温自然孵化,从卵到幼蛙,孵化与发育期极短。蛙的这一生命繁衍过程是动物中最易被人直观考察到的。因此在生殖崇拜盛行的原始时代,蛙便成为女神的象征。在姜寨与庙底沟的陶纹里,蛙腹被夸张得十分厉害。蛙之与女人发生关系,在柳湾的一个人像彩陶壶上可以得到证实(图 2)。这件彩陶,“描绘一组对称两圈网纹。另一组为蛙身纹加塑绘裸体人像。塑绘人像是先捏出裸体人像,然后在人像各突出部位之周围黑彩勾勒。头面在壶之颈部。目、口、耳、鼻俱全,披发,眉作‘八’字形,小眼,高鼻、硕耳、张口。器腹部即为身躯部位,乳房、脐、下部及四肢袒露。乳房丰满,用黑彩绘成乳头,上肢双手作捧腹状,下肢直立,双足外撇”。[15]根据这种描述,再仔细观察图像,可确认该人像为女性无疑。人像的背后是一幅典型的蛙纹,人像下两侧,也各有一道蛙肢伴随。实际上,女人像是人形化了的蛙神,蛙纹则是女神的象征实体。

图2 柳湾人像彩陶壶正、侧、背三种形式图(见赵国华《生殖崇拜文化论》第157页)

姜寨出土的鱼蛙纹彩陶纹饰,形象地反映了当时举行“鱼蛙祭”以祈求生殖繁盛的习俗。马家窑文化遗存中许多彩陶的器腹部模拟蛙腹的浑圆,彩陶上大量蛙纹揭示了远古先民以蛙为象征实行生殖崇拜和举办蛙祭的情形,蛙祭上有男性舞蹈队献舞,例如青海大通县上孙家寨出土的马家窑类型舞蹈纹盆对此就有生动的描绘。[4]203-204这些大量存在的蛙纹都充分说明了,蛙在母系氏族社会生活中是一种神圣的动物,具有特殊的地位,含有不容否认的象征意义。

女娲在神话史上的较早出现,便带有化生人类或其他神 乃至万物的繁衍、滋生性质。以后,其始祖母的神格便如一条红线,贯穿在女娲的许多重要神话行为中。[16]据李福清介绍,越南人称女娲为,汉字写作“女娲”,一名,或者。女娲的配偶是四象,从前在越南的某些地方建有四象女娲庙,也有专供女娲一个人的庙。女娲在越南是繁生之神。[11]172-177这就更明确了女娲以繁衍生殖为中心内容的人类创生者的始祖母神格。

关于母系氏族社会时期的婚姻和家庭,《恃君览》云:“昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父,无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别。”[17]初民是在生产力极低下和自然条件极险恶的社会环境里作生存斗争的,对他们来说,没有什么比维持生命和繁衍生命的需要来得更直接和更迫切。社会生产力水平低下,初民的思维能力极不发达,当时的文化还处于蒙昧状态。他们无法理解大自然的变化,也无法理解人类本身生命的诞生。由于原始生存环境的恶劣和人类生产力的限制,原始先民的寿命非常短促。因此,繁衍劳动力、传承后代便成为头等大事。神话中的女娲抟土造人,这是先民的古意,以示万物皆生于土,化生万物者实为土,而土所表征的也就是大地。这间接表达了当时人们对生殖能力的想象和崇拜,生动地寓意了人诞生的过程,寄托了先民对生育能力的幻想与祈求,同时也表明女娲大地之神的身份。而水中蛙类的繁殖能力极强,对蛙类的崇拜便是对生育能力的崇拜。同时,蛙卵又是以线条的形式附在水中,然后再成为蝌蚪,跳出水面,亦与女娲引绳 泥中的造人方式相吻合。

那么,蛙是什么时候由女性生殖器的象征兼氏族图腾而转化为人格化了的人类创生者女娲的呢?目前还缺乏充分的材料。但蛙与娲的渊源关系,即蛙与女性的娲有同等的始祖意义,在现在的中原民俗中仍有所表现。如陕西关中东部的骊山婚俗“审新娘”,在审新娘时,姊妹嫂子们都要观看其兜肚上的饰绘,新娘也要落落大方地展示这一图案——蛤蟆,而这蛙背上是要绘出七星点的,“原来,人们都以为这个七星点是蛙(蟾)的自然的形体特征的模拟。在多次的民间采风过程中,偶然发现了足以解谜的信息,一位农民老大娘在纠正七星点的多寡差错时,叫出了它的确切名称——生生点。”[18]其实,七星点的数字确定乃与七日生人一样,属于宇宙创生的圣数之一。由此可以推知,人类的始祖母神女娲当与“蛙”有关。

另外,女娲补天神话中,“水浩洋而不息”而女娲“积芦灰以止淫水”,使得“淫水涸”。袁珂先生已指出,“女娲‘补天’神话,过去一般都从补天这个角度去理解,但仔细研究,分析它的实际,中心内容却是治水。”[19]神话中的女娲行使了再创世的功能,而天塌地陷与滔滔洪水正是旧世界毁灭、宇宙重返混沌的象征。从叙述功能上看,治水的女娲与大禹是同格的角色。《论衡·顺鼓》记载汉代风俗,以“攻社”救洪水:“雨不霁,祭女蜗。”[20]女娲补天,既是再造天地,也是对远古洪水的治理。而蛙衔息壤平治洪水的神话也在世界各地流传。日本的绳文、古坟文化,有很浓重的甘肃青海马家窑文化、河渭仰韶文化——庙底沟文化特征。他们彩陶上也有蛙纹和装饰纹。如绳文、古坟文化中有一陶器,造型为青蛙海底取息壤(见图3),其形如四座洪峰,由浪组成,腹有一幼蛙、大眼、四小足、一长尾从海涡中上升。图4腹有一蛙,从水中跃出,两侧各有一卷尾蛇。口沿上的“四方山丘”,均与平治洪水有关。蛙从大海深处取来了治水的息壤,爬到水面——陶口沿——堆成四座土丘(山),即“敷土四方”。这些陶器形象地展示了蟾蜍取息壤造海岛、大陆的传说。[21]中国吉林通化也有蟾蜍取息壤的图形(见图5),[21]95显然,这也与平治洪水有关。北美洲今美国境内休伦湖区的易洛魁殷地安人一则洪水故事中也有类似情节:洪水时代,天下一片水。在一座耸立于云天之外的高天原上,有一位少女,一天她用树枝挖药,不意把天捅破个窟窿,她就从天上掉了下来。这时有两只水鸟(雷鸟)看见,张开双翅把她接住放在正急忙游过来的一只大海龟的背上。这只海龟吩咐海狸、麝香鼠、蟾蜍潜到水底,取些可以自行生长的泥沙上来,以便造一个海岛,让这位少女住下来。可是海狸和麝香鼠都没有取来息沙息壤,蟾蜍衔来了息沙,放在海龟背上,这一点点息沙竟然慢慢变大,再大,终于变成陆地,就是今天的世界。[21]94-95关于息壤,中国鲧禹神话中反映的“水来土掩”观念与之紧密相联。在注疏家那里,我们看到这样一些解释:息壤者,言土自长息无限,故可以塞洪水也。(《山海经·海经》郭璞注)息土不耗减,掘之益多,故以填洪水。(《淮南子·地形》高诱注)其实,息的本义为气息,转引为生命、生长之意。[22]息壤,就是生长不息的土壤。息壤慢慢长大就能够成为人们赖以生存的陆地。在以上的器物及神话中,表现了蛙与息壤的密切关系,可以说,正是有了蛙,才得到了息壤,从而才再造了大地,人类才有了再生和繁衍的基础和条件,可见,蛙神不仅仅是先民生殖崇拜的对象,还兼具重造大地,也就是再次创世的功能,所以蛙神就具有了创世神的功能。

图3 日本绳文古坟文化青蛙海底取息壤(息沙)平治洪灾陶器(见王大有、宋宝忠《图说美洲图腾》第125页)

图4 日本绳文古坟文化青蛙海底取息壤陶器局部(见王大有、宋宝忠《图说美洲图腾》第126页)

图5 中国吉林通化满族蟾蜍取息壤敷土四方图(见王大有、宋宝忠《图说美洲图腾》第95页)

女娲补天治水,蟾蜍取息沙创世,女娲与蛙都有着不可或缺的创世功劳。在蛙衔息壤平治洪水创世这一神话中,蛙也就是后土、地母,如美洲地母神即为蛙形(如图6),它们往往刻在祭太阳圣盆的底部。阿斯特克地母神立雕像的基座下面,四方也各有一个人格化的青蛙神。[21]94-98这正与女娲“大地女神”的称号不谋而合。

图6 美洲地母神句龙后土青蛙(蟾蜍)图腾像(见王大有、宋宝忠《图说美洲图腾》)

论述到此,我们有充分的理由得出结论:女娲,这位中国古代神话中的神圣女,创生了人类,再造了大地的至上神,其前身原不过是小小的青蛙。女娲的至上神功能和特征,是源于原始初民神话思维所解释的青蛙的生物性功能和特征。一句话,女娲神话起源于原始初民的蛙神崇拜。

[1] 张自修.骊山女蜗风俗及其渊源[M]//中国民间文艺研究会陕西分会.陕西民俗学研究资料.1982.

[2] 黄祝坚.保护青蛙 养蛙治虫[M].北京;农业出版社, 1978:15-16.

[3] 刘道军.古蜀人为何崇拜蟾蜍[J].内蒙古社会科学(汉文版),2007(2):105-108.

[4] 赵国华.生殖崇拜文化论[M].北京:中国社会科学出版社, 1990:371.

[5] 何星亮.中国图腾文化[M].北京:中国社会科学出版社, 1992:74.

[6] 上海民间文艺家协会, 上海民俗学会.民间口承文化研究[J].中国民间文化, 1993(3):52.

[7] 杨 .女娲考——论中国古代的母性崇拜与图腾[J].民间文学论坛, 1986(6):499-504.

[8] 叶舒宪.千面女神——性别神话的象征史[M].上海:上海社会科学院出版社, 2004:148.

[9] 中国民间文学集成辽宁卷编辑委员会.中国民间故事集成(辽宁卷)[M].中国ISBN中心, 1994:463-467.

[10] 刘毓庆.“女娲补天”与生殖崇拜[J].文艺研究,1998(6):93-97.

[11] 李福清.中国神话故事论集 [M].马昌仪, 译.北京:中国民间文艺出版社, 1988:172-177.

[12] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社, 1988.

[13] 傅道彬.中国生殖崇拜文化论[M].武汉:湖北人民出版社, 1990:145-158.

[14] 马林诺夫斯基.巫术科学宗教与神话[M].李安宅, 编译.上海:上海文艺出版社, 1987:132.

[15] 田兆元.神话与中国社会[M].上海:上海人民出版社,1998.

[16] 杨利慧.女娲的神话与信仰[M].北京:中国社会科学出版社, 1997:71.

[17] 吕不韦.吕氏春秋·恃君览(文渊阁四库全书影印本)[M].上海:上海人民出版社, 1989.

[18] 关长龙.中国日月神话的象征原型考述[J].浙江大学学报, 2003(3):99-109.

[19] 袁珂.神话选译百题[M].上海:上海古籍出版社, 1980:14.

[20] 王充.论衡[M].上海:上海人民出版社, 1974:241.

[21] 王大有, 宋宝忠.图说美洲图腾[M].北京:人民美术出版社, 1998:121-126.

[22] 叶舒宪.中国神话哲学[M].北京:中国社会科学出版社, 1992:341-34.