翻译适应选择论中译者的适应与选择

——以朱自清散文《匆匆》的三种英译本的语言维翻译为例

母燕芳

(中北大学 人文学院,山西 太原 030051)

翻译适应选择论(Translation as Adaptation and Selection)是生态翻译学 (Eco-translatology) 最基本的理论。生态翻译学是近十年来发展起来的一种翻译理论,人们将翻译活动所涉及的环境统称为翻译生态系统,并建立了以翻译适应选择论为中心的系统的翻译研究理论体系。生态翻译学认为,翻译是以译者为主导、以文本为依托、以跨文化信息转换为宗旨的译者适应与译者选择行为。[1]

“适应”、“选择”、“译者”是翻译适应选择论的三个核心概念。“适应”是译者在翻译过程中去适应原文、原语和译语所呈现的世界;“选择”是指译者选择对原文文本的理解及选择对译本的最终表达。[2]“适应”与“选择”是译者的本能,是翻译过程的实质。[3]翻译就是译者适应和选择交替循环的过程。

一、翻译适应选择论中译者的适应与选择

翻译过程=译者的适应+译者的选择。因此译文的产生过程分为两个阶段,即“自然”选择译者和“自然”选择译文。“自然”指的是“翻译生态环境”,也就是原文、原语和译语所呈现的世界。

第一阶段,“自然”选择译者,即译者适应阶段,详见图1。

图1 “自然”选择译者

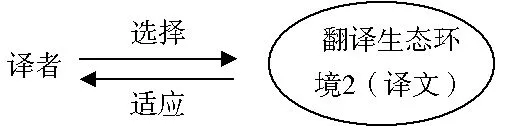

第二阶段,“自然”选择译文,即译者选择阶段,详见图2。

图2 “自然”选择译文

所以翻译过程中译者在适应原文的环境和选择译文的环境中起着中心作用,详见图3。

图3 翻译过程中译者的适应与选择

因此,“译者的适应”即对原文、原语和译语所呈现的“世界”的适应;“译者的选择”即对翻译生态环境适应程度的“选择”与对译本进行最终行文的“选择”。[4]

二、《匆匆》三种英译本语言维的适应与选择

《匆匆》是朱自清先生的一篇随笔,它注重语言的节奏,且内容富于诗意。文章紧紧围绕“匆匆”二字,细腻刻画了时光流逝的踪迹,表达了作者对光阴虚度的无奈和惋惜。

本文拟就《匆匆》的三种英译本从语言维的适应与选择对译者在翻译过程中体现出来的差异做出解释。三种英译本分别由朱纯深、张培基(简称张1)和张梦井(简称张2)翻译。

译者对语言维(即语言形式)的适应性选择、转换是在不同层次上进行的。[5]下面从音韵层、结构层与词汇选择三种语言维的角度做一比较。

(一)音韵层

音韵层蕴含了丰富的感情状态意义、文化教养意义、主观动机意义以及社会身份意义等,[6],详见表1。

表1 音韵层差异

一般认为在英语中/e/、 /i/等元音音素所形成的音色有强烈、锐利、纤细、精致之感,而/u/、/o/等通常传达高雅、抑郁、滞重感,//、// 等元音给人以急促、受局限的感觉;/i∶/ 等长元音让人感到轻松和舒缓,辅音中/f/、/s/、/w/等给人平和感,鼻音/m/、/n/、//与流音/l/、/r/ 等暗示流畅、和谐,易变、延伸等属性。[6]

对例1(题目)“匆匆”的翻译,朱译为rush 发音较短,体现了急促、易逝的感觉。而张1译为transient days 作为题目显得冗长,体现不出匆匆的含义。张2译为days gone by 趋于口语体,未体现出短暂急促的感觉。在对原文的适应中,朱纯深更胜一筹;在对译文的选择中,张梦井偏重于读者的感受,张培基则侧重译文的文学性。

例2中朱译文用了Already 和进行时态,既与上文衔接,又与原文“不禁”相对应,且用词简练。张1译文使用了拟声词ooze 和trickle,这二词发音轻缓,传神地表达了作者因紧张、焦虑、羞愧而出汗和流泪的情景,同时,其翻译还因添加了At the thought of this一词,达到了承上启下、衔接自如的效果。而张2的译文can’t help dripping...and weeping... 通过句式结构表达了汗流浃背、满头大汗、泪眼滂沱的形象。三位译者都从不同的角度体现了对原文的适应。

(二)词汇层

词汇的选择既表达译者对原文意义的理解,又表达译者对译文的不同选择,详见表2。

表2 词汇层差异

例3中对原文“轻轻悄悄地”与“茫茫然”这两个副词形式的翻译,三人采取了不同的方式:朱选用了lightly and furtively与blankly,张1选用了softly and stealthily与介词短语without knowing it,张2选用了词性转换的方式:it moves away on tiptoe and I follow it aimlessly.用意译的方式表达原文。朱的翻译更偏重于对译文的选择,带有亲切感和口语体的表述(look)体现了对以译文为典型要件的环境的选择。张1的翻译在对环境的适应过程中更多地体现了对文化维度的适应。张2的翻译使用了on tiptoe,让读者想象出一个蹑手蹑脚、轻轻悄悄地调皮的孩子,这是一种对交际维度的适应。

例4中对原文“空虚”一词的翻译,三人选择了不同的词:朱使用了get empty,张1使用了wear away,张2逃避了“空虚”一词。从这一词汇的选择上来看,朱的翻译忠于原文,是对原文意义的适应。张1的翻译以读者的理解为出发点,体现了对译文的选择。

(三)结构层

一篇文章的结构层是这篇文章所选定的艺术表现形式。著名翻译理论家Peter Newmark说:“句法、词序、声音都有意义价值。”即在文学语言中形式本身传达意义。[5]

从整篇译文的时态来看,朱纯深和张培基的翻译使用了一般现在时,表达了时间的匆匆流逝并不以人的意志为转移的遗憾心情,与原文中表达的遗憾之情和珍惜时间的劝诫一致,对原文的适应非常好,对译文的选择也很到位。而张梦井的翻译使用了现在完成时,仿佛在说一件与译者、读者都没有关系的事情,没有将原文作者的良苦用心表达出来,对原文环境不完全适应。

原文中大量使用的排比句式的翻译也反映了三位译者对原文适应程度的不同,详见表3。

表3 结构层差异

例5中朱用了可能态,表达了一种不确定的情感。张1用了将来时,准确地表达出了对时光荏苒的无奈。张2使用了完成时,表达出一种无法改变的现实及对时光流转的感叹之情。从排比形式看,朱纯深和张培基的翻译都使用了三个独立的句子,朱译文更像诗的语言,从形式上符合原文散文诗的特征。张1使用了记叙的表达方式,单纯地传达了原文的意义,并没有体现散文诗的独特风格。而张2使用了三个分句,这三个分句将具有代表性但表示同类的“有去有回”的景象联系在了一起,表达了同一层意思,与后文形成对比,在结构上更为紧凑,层次感也更为强烈,适应了原文紧凑、层次感强的特点。

三、结论

本文从语言维的角度分析了朱纯深、张培基和张梦井三位翻译学者对于朱自清先生的散文诗《匆匆》的英译本。三位学者的译本差异反映了译者在翻译过程中不同的选择和适应。译者在整个翻译生态环境中努力寻找着平衡点,为创造翻译生态环境的平衡做着“选择性适应”和“适应性选择”。

参考文献:

[1] 胡庚申.生态翻译学:译学研究的“跨科际整合”[J].上海翻译,2009,(2):3-8.

[2] 李亚舒,黄忠廉.别开生面的理论建构——读胡庚申翻译适应选择论[J].外语教学,2005,(11):95-96.

[3] 胡庚申.国际交流语用学——从实践到理论[M].北京:清华大学出版社,2004.35-36,84-96.

[4] 胡庚申.例示“适应选择论”的翻译原则和翻译方法[J].外语与外语教学,2006,(3):49-53.

[5] 余 松.语言的矿化[M].昆明:云南人民出版社,2000.84.

[6] 辛春晖.谈译文的形式与内容[J].长春大学学报,2005,(10):43-46.