我国服务贸易对服务业就业影响的实证分析

吕义军,李秉强

(1.大连理工大学 经济系,辽宁 大连 116023;2.台州学院 经贸管理学院,浙江 台州 318000)

一、引言

我国目前出口的商品主要为劳动资源密集型的商品,这种相对粗放的外贸方式有利于吸纳劳动力就业。然而,在我国经济持续快速发展的同时,贸易结构并没有随着外贸发展得到应有的改善,而工业企业难以有效提升就业吸纳能力使得就业问题日益突出,这在次贷危机时表现得尤为明显,由此向服务业转移就业就是一条切实可行的途径。

就贸易对就业影响的实证研究而言,国外主要采用三种方法进行测度:如Krugman[1]的要素含量法;如Martin和Evans[2]的增长构成法;如Greenaway、Hine和Wright[3]的回归分析法。国内学者采用上述方法考察了贸易对我国就业的影响,得出了不同的结论。夏先良[4]认为我国进口每增加10%会导致就业下降0.6%,而出口与就业没有显著的正相关。俞会新和薛敬孝[5]发现出口导向率每增加1%会增加劳动需求0.1%,而进口渗透率对劳动需求的影响不显著,且认为贸易自由化对就业没有负面影响。夏明[6]认为,出口增长有利于增加劳动力的需求,而进口的影响相反。胡昭玲和刘旭[7]研究发现,出口导向率每增加1%,劳动需求会增加0.19%,但进口对就业的影响存在不确定性。梁平、梁彭勇和黄金[8]认为出口与就业呈正相关,进口对就业的影响存在较为明显的区域差异。喻美辞[9]对工业品贸易的研究结果表明,进口会减少对相关行业劳动力的需求,而出口对就业有促进作用。

上述研究就工业部门的贸易与就业的关联性进行了探讨。随着我国服务贸易的发展,学者又对服务部门的贸易与就业的互动影响进行了考察。程大中[10]认为服务业就业与服务出口呈正相关,服务业就业的出口收入效应在逐渐减弱,同时认为美国服务业就业的出口收入效应大于我国。周申和廖伟兵[11]使用投入产出法分析了我国1997-2004年间服务贸易的就业效应,发现服务出口和服务进口都能够促进就业,并且服务贸易对就业的净影响比较小。杨玉华[12]通过协整分析后发现,服务进口和服务出口对服务业就业都有显著的正向影响。

当前,国内学者对工业品贸易的就业效应的研究相对成熟,而对服务贸易的就业效应的研究较少,且通常采用全国的数据来考察服务贸易的影响。究其原因,可能与我国服务贸易尤其是服务业分行业的相关数据难以获取有关,如只能获得1997年后的服务贸易的分行业数据,且我国相关部门对服务行业统计口径的屡屡变更也造成了研究的困难。为考察我国服务贸易对服务业就业的影响,将服务行业归类并构建相应的模型进行实证分析,为此采取如下研究思路:首先,分析我国的贸易与就业结构;其次,构建相应理论模型并进行数据处理;最后,多视角对我国的服务贸易的就业效应进行实证分析。

二、我国贸易与就业现状分析

(一)我国的贸易发展格局

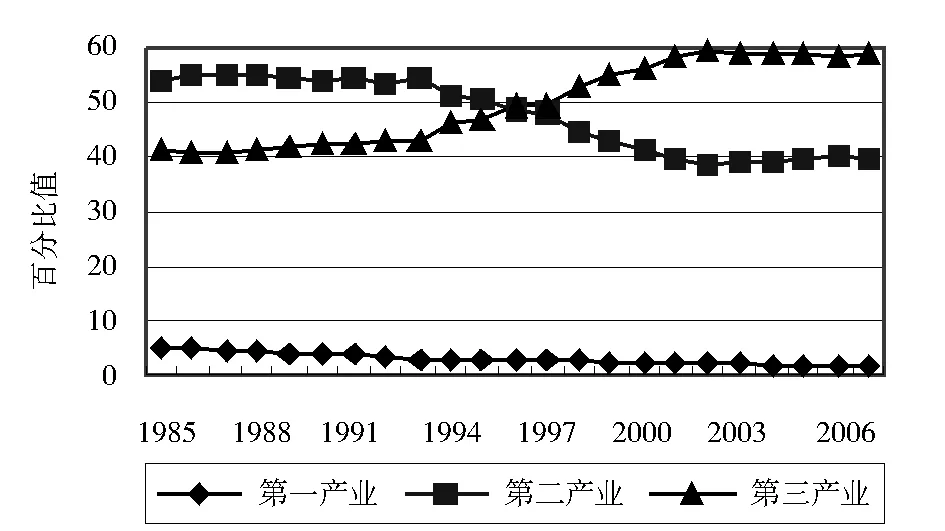

我国的经济结构特征在改革开放后尤为明显,表现为第三产业在国民经济中的比重稳步上升,图1表征了1985-2007年间我国各产业占GDP的比重。1985年的一产、二产和三产的比重为3∶4∶3,随着经济的发展,第一产业的份额下降明显,第二产业和第三产业的份额呈现增加的趋势且第三产业增加较快,由此产业结构在2007年调整为1∶5∶4。

图1 我国GDP构成

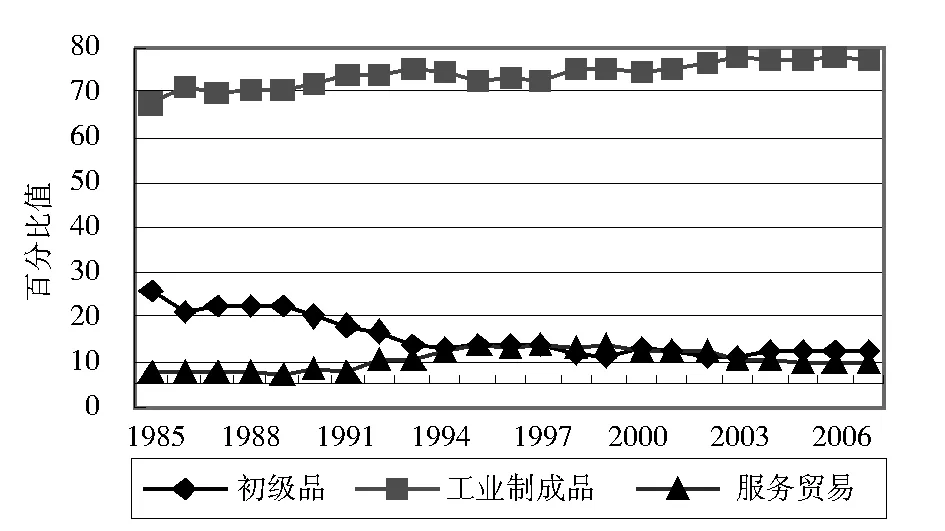

在我国的统计年鉴中没有对第一产业的贸易额进行归类,只是将货物贸易额分为初级品和工业制成品,故将初级品贸易和工业制成品贸易分别视为第一产业和第二产业的贸易额。此外,从www.unctad.org中获取我国历年服务贸易的数据,贸易额均用美元标价,将相关数据进行整理,得到了反映1985-2007年间我国贸易结构如图2(用比重表示)。可知,我国的贸易构成总体变化不大。工业制成品贸易的份额呈现增加的趋势,在2000年后相对稳定且接近80%。1985-1993年间的初级品贸易的份额下降较快,而服务贸易的份额有一定幅度的增加。1994-2007年间初级品贸易和服务贸易的份额变化较少,且服务贸易的份额出现了下降的趋势。由上述分析可知,工业制成品贸易在我国的贸易中占据着绝大部分的份额,且初级品贸易的份额总体上比服务贸易要大。

图2 我国贸易构成

由图1和图2可知,我国的GDP构成与贸易构成明显不协调,可认为是不同产业的贸易能力存在差异的结果。为考察不同产业的贸易能力,用相关产业的贸易份额与GDP构成之比用θ表示。如某产业的θ大于1,则该产业的贸易能力较强,小于1认为贸易能力较弱,等于1认为贸易能力与平均水平持平。由图3可知,第一产业的θ在1985-2004间为0.6~1,之后大于1,据此可认为该产业的贸易能力相对较弱但近年有所加强;第二产业的θ变化不大且维持在1.5~1.8之间,显示该产业的贸易能力较强;第三产业的θ保持在0.2~0.4之间,贸易能力呈现先增强后弱化的趋势,但总体还是较弱。总之,第二产业的贸易能力最强,第一产业其次,第三产业最弱。

图3 我国各产业的贸易能力

(二)我国的就业格局

为与后续分析一致,在分析就业时用各产业的在职人数表示。将各产业的在职人数除以总就业人数,得到了衡量我国1985-2007年间各产业在职人数的构成,见图4(用比重表示)。可知,第一产业的在职人数比重呈现出下降的趋势;第二产业的在职人数比重在1985-1995年间基本不变,在1996-2000年间下降较快,而在2001年后出现了增加趋势;第三产业的在职人数比重在1985-2000年间稳步增加,但在2001-2007年间出现了下降趋势。

图4 我国在职人数构成

现通过职工工资总额的构成来衡量就业,详见图5(用比重表示)。各产业的职工工资总额构成与在职人数构成的变化趋势相似,但在构成比重上与图4存在一定的差别。当其他条件不变时,如果在职人数越多,那么职工的工资总额也应该相对较多。然而,不同产业的职工工资水平可能会存在相应差异,由此工资总额的份额就可能会与职工人数份额不一致。采用前述分析贸易能力的方法来探究行业工资水平的不同,即用工资总额比重与在职人数份额的比用σ来表示各产业工资水平的相对差异,详见图6。可以看出,1985-2007年间第一产业的σ相对较低,且呈现出明显的下降趋势。第二产业的σ总体上也呈现减少的趋势但相对于第一产业而言变化较为平缓,在1985-1993年间的σ相对较高,而在1994-2007年间较低。第三产业的σ的变化趋势与第一产业和第二产业的σ相反,且在1985-1993年间相对较低但之后相对较高。

图5 我国职工工资总额构成

图6 我国工资水平的相对差异性

可知,我国服务贸易份额近年出现了一定程度的下降,且贸易能力低于第一产业和第二产业。但是,第三产业是我国劳动力的主要吸纳行业,1998年以来无论是职工人数比重还是职工工资总额都在全部产业的50%以上,且其工资水平也比第一产业和第二产业要高,因而应该通过服务贸易来带动我国的就业。

三、理论模型与数据说明

(一)理论模型

对我国贸易的就业效应较为系统的研究集中在工业行业层面[7,9],且通常选择Greenaway、Hine和Wright[3]的模型。在对我国服务贸易的就业效应的相关研究中,由于数据难以获得而采用了相对简单的模型,如协整分析、多元线性回归等。考虑到服务贸易和货物贸易对就业的影响没有本质差别,因而我们借鉴Greenaway、Hine和Wright[3]的理论模型来考察服务贸易的就业效应。假设服务行业i的生产函数为柯布-道格拉斯型(C-D型),即:

(1)

其中,Q、A、K、N分别表示实际产出、技术、资本投入量、劳动投入量,α和β表示两种要素的产出份额(α+β=1),γ为要素改变生产的效率。

InNit=η0+η1Inxit+η2Inmit+

η3InQit+η4Inwit+εit.

(2)

考虑到我国的服务业统计口径在2003年进行了调整,为显示其影响而将该年视为虚拟变量DU,由此式(2)可以变为:

InNit=η0+η1Inxit+η2Inmit+η3InQit+

η4Inwit+η5DUit+εit.

(3)

式(3)即为用于估计服务贸易就业效应的基本方程,表征了服务行业的出口导向率、进口渗透率、实际工资和实际产出对该行业就业的影响。

(二)数据说明

为考察服务贸易对服务业就业的影响,从总体和分经济类型的就业效应两方面展开,在实证分析中采用了1997-2007年间分行业的服务贸易额与相关行业相关指标的面板数据。各行业服务贸易的数据来源于国际收支平衡表,其他数据来源于历年的《中国统计年鉴》。由于我国在2003年调整了服务行业的统计口径,而服务贸易的统计口径与上述行业的分类标准差别较大,因而有必要对相关数据进行处理。鉴于在统计资料中难以获取分行业的就业人数,故在随后分析中用在职人数代替。

在国际收支平衡表中将服务贸易分为十三类,但难以与服务业的分类匹配,为保持相对一致而作出如下调整。(1)将服务贸易中的运输服务和通讯服务合并为一个行业,1997-2002年的该行业用交通运输、仓储及邮电通信业表示,而2003-2007年用交通运输、仓储和邮政业表示。(2)旅游服务的产出用国际和国内旅游收入之和表示。由于无法获得2003-2007年间的在职人数,因而采用入境旅游人数的增长率表示在职人数增长,同时平均工资增长用全国平均工资增长率表示,且为减少误差而不将之分为不同经济类型。(3)为与建筑服务的贸易额匹配,用房地产业与之对应,原因在于房地产业与建筑的关联性比较大。(4)将服务贸易中的金融服务和保险服务合并为金融(保险)服务,1997-2002年用金融、保险业表示,而2003-2007年用金融业表示。(5)为与其他商业服务额匹配,1997-2003年该服务行业用批发和零售贸易餐饮业表示,而2004-2007年用批发和零售业表示。(6)为与别处未提及的政府服务额匹配,1997-2002年该服务业用社会服务业,卫生体育和社会福利业,教育、文化艺术及广播电影电视业,国家机关、党政机关和社会团体之和表示(2003年的产出值用上述服务行业之和表示),而2003-2007年用水利、环境和公共设施管理业,教育、卫生、社会保障和社会福利业,公共管理和社会组织之和表示(2007年的产出值用该服务业的平均工资增长率计算得出)。对于经过上述调整的服务行业,产出与在职人数用各分行业之和表示,平均工资水平用各分行业的人口加权平均数表示。

其他六类服务贸易中,由于难以按照分类标准匹配而不予以考虑。经过上述处理,得到了六个行业的总体数据和五个行业的分经济类型的相关数据。由于在国际收支平衡表中的服务贸易额用美元标价,而各行业的产出为人民币标价,因此在计算出口导向率和进口渗透率时,采用人民币对美元的年平均价作为汇率并折算成以人民币标价的值,同时将贸易额和产出额均取亿元为单位。为得到各行业的实际产出和实际平均工资水平,采用按照不变价格以1978年为基准得到的GDP平滑指数和居民消费价格指数进行平滑。此外,在职人数和实际平均工资水平的单位分别为万人和元。

四、实证结果分析

从总体和分经济类型两方面来考察就业效应。鉴于能够获取的数据相对较少而无法采用随机效应模型进行分析,且通常认为固定效应模型优于混合估计模型,故在实证分析时选择了固定效应模型。

先采用行业整体数据来考察服务贸易对服务业的总体就业效应,详见表1。模型1的自变量基本上没有通过检验(实际产出除外),模型2和模型3的自变量都通过了1%的显著性检验,且三个模型的拟合效果都比较好,表现为调整后的相关系数均为0.5以上。故此,在随后对不同经济类型的服务贸易就业效应的实证分析中,以模型2和模型3为基本模型进行处理。在模型2中,出口导向率和实际工资水平与就业人数呈负相关,进口渗透率和实际产出与就业人数呈正相关,这与工业品贸易的就业效应相反[9]。与模型2相比,考虑了统计口径改变后的服务出口导向率、实际产出和实际工资水平对就业增长的弹性有所减小,而服务进口渗透率对就业增长的弹性有所增加。可见,统计口径的改变对我国服务贸易的就业效应的影响明显。

表1 服务贸易的总体就业效应

注:括号内为P值。

现转向分析服务贸易对不同类型服务业就业的影响。按照中国统计年鉴的口径,在职人数和实际工资水平按经济类型可分为国有经济单位、城镇集体经济单位和其他经济单位。考虑到无法获得分行业分经济类型的服务贸易额和实际产出,计量时采用了行业的总体数据,计量结果详见表2。为考察是否采用虚拟变量,使用如下判断标准:如采用虚拟变量后的各变量都通过了显著性检验且方程的总体效果差别不大,则保留虚拟变量;如虚拟变量没有通过检验,则将之剔除。由上述标准可知,就服务贸易对国有经济单位、城镇集体经济单位和其他经济单位的就业效应而言,可分别采用模型5、模型6和模型8来分析经济含义,这些方程调整后的相关系数都较大,表明统计口径的改变对城镇集体单位和其他经济单位的服务贸易就业效应的影响不显著。从模型5和模型6可知,各变量对国有经济单位和城镇集体经济单位的就业影响基本相似,均为出口导向率和实际工资水平与就业呈负相关而进口渗透率和实际产出与就业呈正相关,但模型8的各自变量均与就业呈负相关(实际产出除外)。进一步分析可知,城镇集体经济单位的各自变量的弹性都比国有集体经济单位的要大,尤其是实际产出和实际工资水平的影响差别比较大。对其他经济单位而言,进口渗透率对就业的影响较小,而出口导向率、实际产出和实际工资水平的增加对就业的影响相差不大。

表2 分经济类型的服务贸易就业效应

注:括号内为P值。

将表1和表2进行对比分析。各变量对国有经济单位和城镇集体经济单位的影响与总体就业效应差别较小,但出口导向率增加对就业增加的负面绩效相对较小,而进口渗透率的影响相反,实际产出和实际工资水平的影响的总体效应在两者之间。反观各自变量对其他经济单位就业的影响,在出口导向率和实际工资水平上与总体就业效应存在明显的不协调,且实际产出的影响也远小于采用总体数据得出的计量结果。

五、结论

首先采用1985-2007年的数据分析了我国的贸易与就业现状,随后采用面板数据模型从多视角考察了服务贸易对服务业就业的影响。从贸易份额和贸易能力两方面考察了贸易格局,从就业人数、职工工资总额和工资水平的相对差异性等方面分析了就业,结果表明我国服务贸易与服务业就业存在着较为明显的不协调,集中表现为服务贸易的份额相对较低且贸易能力相对低下,而服务业的就业人数和职工工资总额的份额较大且工资水平相对较高。为分析服务贸易对我国服务行业就业的影响,通过构建相应的理论模型,选择了出口导向率、进口渗透率、实际产出和实际工资水平作为自变量,以在职人数作为因变量,同时从总体和分经济类型的就业效应两方面进行了实证分析。在总体就业效应中考虑了经过处理后得到的六大行业,而在分经济类型的就业效应研究中则包括了五大行业。对总体就业效应的实证研究表明,出口导向率和实际工资水平与服务业的就业人数呈负相关,而进口渗透率和实际产出与服务业的就业人数呈正相关,并且2003年统计口径的改变对我国服务贸易的就业效应的影响明显。从国有经济单位、城镇集体经济单位和其他经济单位三方面考察了服务贸易对不同经济类型的就业效应,表明各自变量对国有经济单位和城镇集体经济单位的就业影响均为出口导向率和实际工资水平与就业呈负相关,而进口渗透率和实际产出则与就业呈正相关,并且城镇集体经济单位的各自变量的弹性都比国有集体经济单位的要大。就其他经济单位就业效应而言,进口渗透率的影响比较小且出口导向率、实际产出和实际工资水平的影响绩效相差不大。

参考文献:

[1] Krugman P. Growing World Trade:Causes and Consequences[Z].Brookings Papers on Economic Activity,1991,(1):327-337.

[2] Martin JP,Evans JM. Notes on Measuring the Employment Displacement Effects of Time by the Accounting Procedures [J].Oxford Economic Paper,1981,(33):154-164.

[3] Greenway D,Hine RC,Wright P.An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment in the United Kingdom [J].European Journal of Political Economy,1999,15(3):485-500.

[4] 夏先良. 追求最大限度充分就业——中国进口贸易宏观分析与政策选择[J].国际贸易,2002,(3):12-17.

[5] 俞会新,薛敬孝.中国贸易自由化对工业就业的影响[J].世界经济,2002,(10):10-13.

[6] 夏 明.中国结构转变中劳动力转移的实证分析[J].上海财经大学学报,2003,(2):45-49,64.

[7] 胡绍玲,刘 旭.中国工业品贸易的就业效应[J].财贸经济,2007,(8):88-94.

[8] 梁 平,梁彭勇,黄 金.我国对外贸易就业效应的区域差异分析[J].世界经济研究,2008,(1):48-53.

[9] 喻美辞.工业品贸易对中国工业行业人口就业的影响[J].中国人口科学,2008,(4):22-29.

[10] 程大中. 服务业就业与服务贸易出口:关于中国和美国的比较分析[J].世界经济,2000,(11):43-54.

[11] 周 申,廖伟兵.服务贸易对我国就业影响的经验研究[J].财贸经济,2006,(11):73-77.

[12] 杨玉华. 我国服务贸易的发展及对就业影响的分析[J].价格月刊,2007,(6):62-64.