可视化技术在OPAC系统开发中的应用

张现龙

关键词:OPAC;可视化技术;研究;开发

摘 要:OPAC是图书馆与读者的联系纽带,OPAC可视化技术能深刻揭示馆藏、显示图书馆资源之间的内的联系,促进读者服务工作,可视化技术发展较快,基于三维或多维的产品开发是可视化技术发展趋势,加强数据分析和系统建模研究对于推动图书馆OPAC可视化发展具有积极意义。

中图分类号:G250.7文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2009)05-0076-03

1 前言

图书馆联机公共检索系统(OPAC)的目的是通过良好的人机界面来充分揭示馆藏资源,为读者检索提供准确、实用的信息资源。在OPAC系统开发中,采用的技术标准和编程语言不同,OPAC的内部结构和视窗界面的表现形式也存在差异,进而影响到图书馆读者利用的效果和资源揭示的广度和深度。可视化技术是在计算机网络技术支持下,通过对抽象数据的可视表示来增强人们对这些抽象信息的认知和理解。随着计算机软件设计的进步和计算机应用的普及,可视化技术在工业设计、控件管理、系统操作等方面已得到普遍应用。它在图书馆理论界的讨论始于20世纪中期,进入21世纪后,部分技术已逐渐应用于图书馆集成软件的开发,但可视化技术尚未在图书馆集成管理系统的软件开发中得到普遍应用。对它的很多讨论还只停留在理论层面上,本文将根据国内外使用情况及可视化技术在其他产业中的应用加以简单剖析。

2 可视化技术发展趋势与图书馆OPAC可视化语言选择

根据2008年在北京大学英杰交流中心召开的可视化会议讨论的主题,总结近几年可视化的技术发展及研究成果,我们可以发现当前信息可视化的发展呈现出4个趋势,即将单纯反映抽象概念向探求事物发展趋势方向转移;以单独软件技术支持的算法模型向开放源代码软件、函数库支持的软件包与编程语言互相嵌合的兼容发展转移;无论是模型构建或程序编写都突出了以人为本的人性化风格;可视化技术表达方式从二维、三维向多维技术开发拓展。

传统的OPAC界面主要通过平面和列表方式向检索者提供检索结果,当检索同一主题而系统输出结果较多时,由于所有结果是在一维平面构图上,容易造成检索者视觉疲劳。特别是对有视力障碍者,一维列表式输出方式对他们就是不可逾越的鸿沟。基于空间构图的三维GIS技术恰好弥补了这个缺陷,它通过空间信息的可视化表达将空间实体的三维立体感呈献在检索者的想象里,实际上是利用算法造成人眼三维的感受,把数据转化为图形,给予人们深刻和意想不到的洞察力。

目前,国内外已经开发了一些具有代表性的三维造型、分析和可视化的三维软件系统,国外较著名的有MultiGen Creator,Vega,IMAGING Virtual GIS等。国内著名的有VRMap,ImaGIS,CyberCity GIS,TiTan等,在三维可视化的实现过程中,可以采用包括三维建模工具,如3DMAX,AUTOCAD等,开发软件包OpenGL,vrml,Quick-Draw3D,JAVA3D等。下面对他们的功能做一简要介绍。

Java3D是SUN公司的产品,具有与操作系统无关的特征,且支持OpenGL的API调用,优势是实现3D的网上发布,但在微机中使用时,对三维场景的构造不灵活,不能满足系统需要。 Java3D也是一个应用程序接口(API),用以书写带有三维图形的应用程序和applet。作为Java语言的扩展,它将语言“一次书写,随处运行”的优点带给了三维图形程序,使得Java3D能运行于多种平台。 Java3D的思想来源于现存的各种图形及多种新技术,其低层图形结构综合了其他低层(OpenGL.QuickDraw3D和XGL)的优点,相应的,其高层结构也综合了多个图形系统的优点,为开发者提供了高层建造工具以创建和操作三维图形,并构造了用于渲染图形的组织结构。

OpenGL(Open Graphics Library,即开放性图形库)。它源于SGI公司为其图形工作站开发的IRIS GL,在跨平台移植过程中发展成为OpenGL。OpenGL作为一个性能卓越的应用程序接口(API),是一个开放的三维图形软件包,具有广泛的可移植性,它独立于硬件系统、操作系统和窗口系统。OpenGL以其跨平台性,网络透明、源代码开放、编程质量高而受到好评,在业界被广泛应用。以它为基础开发的应用程序可以十分方便地在各种平台间移植。

目前,可视化技术在图书馆各种集成软件的开发中得到多种应用。如将Protege技术应用于中国图书馆图书分类法类目揭示的可视化开发;GIS调用其他程序包开发的图书馆馆藏分布与知识点信息揭示;利用Aquabrowser开发的词组含义三维构图等,在OPAC系统中,一般采用GIS地图调用OpenGL程序包对图书馆整体布局和资源检索进行开发设计。

3 OPAC建模实现

3.1 三维模型的基本含义

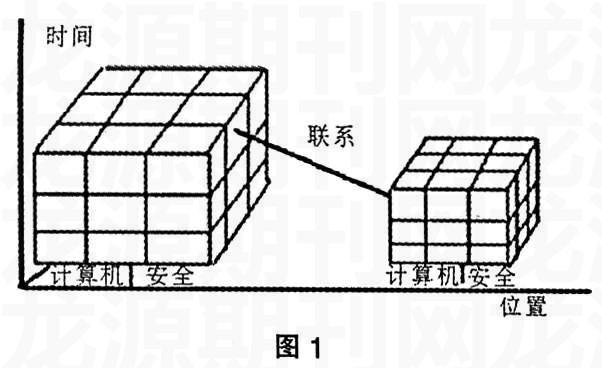

模型是对现实世界中事物或现象的简化、抽象和模拟,是建立在人们对物或现象认识的基础之上,同时又是进一步获取客观规律的基础和手段。不同的模型反映了人们不同的认识观念、认识目的和分析方法。空间数据模型是关于现实世界中空间实体及其相互间联系的抽象描述。它为描述三维空间数据的组织和设计空间数据库模型提供着基本的方法,反映了现实世界的三维空间实体及实体间的相互联系。目前较为流行的数据仓库与OLAP工具大多基于多维数据模型。该模型将整体资源看作数据立方体(DataCube)形式(如图1所示)。采用此种方式组织数据可以使数据仓库系统通过特定技术高效管理大量历史数据,为用户提供汇总和聚集分类,并在不同优先级别上存储和管理信息,便于系统利用数据之间的关联做出合理的决策。

采用上述的数据模型,把数据组织成多维的形式,每个维度还可以根据所表示的事实抽象为多个层次。这种组织数据的方式可以使用户从不同角度灵活的观察数据,从数据立方体的各个方向获取视图,并进行交互查询和相关操作。

3.2 三维模型的表现形式

综合目前已有的三维模型具备的功能,结合实际的功能需求和三维数据的来源,三维空间数据模型建模方法可以归纳为基于面表示的数据模型,基于体表示的数据模型和基于面与体集成的混合数据模型。其中第一种模型设计简单,运算速度快,支持灵活的空间形状表示,便于可视化和数据更新,但缺少3D描述和内部属性分析;体模型适于空间操作和分析,但存储空间占用较大,数据更新较困难。因为任何单一模型无法完全描述物体的本质现象,部分研究者将多种软件进行集合,开发了基于体与面集成的混合数据模型。

3.3 图书馆三维建模中应考虑的因素

目前,数据立方体广泛应用于各种可视化模型构建,数据开发者可在基于GIS地图数据开发时主要考虑以下几方面的因素:

首先,图书馆三维空间的几何描述。图书馆不是独立于社会的一个单一整体,而是依附于各种社会单元。如:高校图书馆依附于学校教学、科研,其数据描述和资源构成应与学校教学规划、专业建设及系部构成相联系,特别是图书馆与系部资料室是一个协调的整体,图书馆知识建构与系部知识揭示之间在空间概念和逻辑联系的几何描述上应保持协调;其次,注意三维模型表达的精度。图书馆读者不但能从总体上认识图书馆资源体系,而且能迅速快捷的发现任一检索点所反映的知识范围和内涵延伸,了解各知识点之间的逻辑关系;第三,模型数据的存储空间及在数据库中的检索能力。由于三维数据量庞大,运算复杂,要求大量的存贮空间和发展前景设计,在空间计算和资源检索上应加强预测能力设计,保证数据检索的自动化、快捷化;第四,模型具备的分析功能以及和其它模型之间转化的难易程度。三维模型设计的目的就是通过对资源的抽象揭示来发现知识点本身的内涵,进而揭示事物发展的规律。因此,加强模型本身的分析功能开发对于建模目的的实现具有积极意义。另一方面,由于图书馆可视化开发的广度和深度不同,其与外界的关联程度也存在差别。因此,在OPAC的可视化开发中也应考虑与其他可视化系统之间的联系和转化。如在将有Protege技术开发的中国图书馆图书分类法可视化程序引入OPAC可视化数据检索中,可以产生意想不到的效果。

3.4 图书馆三维模型的设计思路

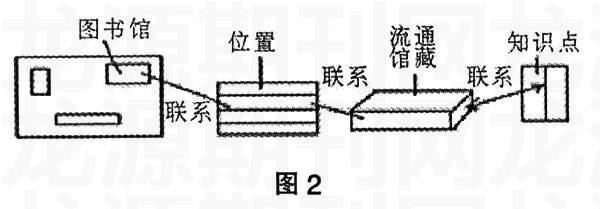

就图书馆OPAC系统来说,开发可视化的目的是通过人的三维感官系统认识到图书馆的馆舍结构、资源分布、资源内容揭示、资源相互关系以及通过信息映像达到数据挖掘目的。另外,在设计模型时,应贯彻以人为本的思想,根据不同读者的不同需求,综合考虑整体知识建构以及某一知识点在知识建构中的空间位置,联系各个知识点之间的相关性、用户与知识点的相关性、用户之间的相关性等因素,运用离散算法将之嵌合于数据模型中,以利于后续开发。图书馆数据立方体(DATACUBE)的模型设计(如图2所示)。

在本模型中,图书馆位置以平面表示出来,图书馆内部结构以立方体表示出来,图书馆内部部门安排与资源布局以面表示,资源之间的关系和用户系统分析则通过点面结合加以表示,从而达到相互关联、互相揭示的目的。

4 可视化编程中应注意的问题

4.1 建立开放性的软件开发平台

可视化模型建立后,利用合适的编程语言将内部层次表示出来,利用精确的算法,将知识内部相互关系加以分析,供读者选择应用。表现形式主要以树(TREES)、图(Graphics)、地图(Maps)及虚拟现实(Virtual Reality)等隐喻方式来对知识进行组织和描述。要达到理想效果,单独采用某一种编程语言往往不能表现出全部构想,这时就要用到控件调用(API),如用JAVA3D或OpenGL开发程序时,往往需要调用3DMAX、COOL3D等来加以分析和抽象。通过对事物的场景、纹理、动作、特技等进行特别渲染以达到视觉和感官冲击,在人脑中形成空间层次的变化,从而发现事物之间的联系和发展规律。

4.2 制定图书馆OPAC开发标准

信息可视化的建模标准和需要的各种算法、语言标准是决定设计产品的成败。目前国际上有关可视化技术标准,对于控件调用和开放平台的集成方面阐述较少,开发较为困难。通常需要工作人员自己开发调度程序。如:李清泉等将基于面的模型中的不规则三角网(TIN)模型和基于体表示的数据模型结构实体的几何模型(GSG)相结合,形成一种混合三维空间数据模型。但这种基于个人开发的集成控件很难做为标准使用,也不利于可视化产品的商业化开发。

4.3 可视化技术应体现以人为本的思想

随着以人为本理念的提出,OPAC软件设计中也应考虑各种读者特别是弱势读者的需求。因此,仅仅基于视觉冲击的可视化设计是不完美的。在未来可视化发展中,应将虚拟仿真技术引入开发实践中,使读者不但能通过视觉,而且能借助一些辅助设备如动感手套、三维眼镜、立体头盔等来感知虚拟世界;通过触觉、听觉等来感受一个互相关系的、可交互的动态的虚拟世界,达到知识开发的目的。

4.4 可视化产品开发应引入市场化理念

在当今市场化的社会里,一项技术的发展,一种产品的开发和研制,总是需要强大的资金支持,OPAC可视化的发展也不例外。因为不论是软件建设还是硬件投入都需要强大的资金支持,特别是可视化开发过程中,需要较好的规划来推进编程,需要较好的计算设备来进行运算展示以及数据更新。在图书馆资源关联、程序调用中,需要专业的技术、开放化的程序源代码来进行数据集合。这一切都决定着必须将可视化技术产品推向市场。这在其他行业可视化技术发展中已被证明。如致力于文本挖掘的商务智能软件、文本分析软件等,引进了信息可视化技术并被开发成商务软件,取得了较好的效果。

5 结束语

随着社会进入读图时代,信息可视化技术在各行各业中得到广泛应用并取得了良好的经济效益和社会效益。拥有丰富资源的图书馆也应采用这一技术来揭示馆藏资源,通过信息相关性分析、用户特征和背景分析等,把握信息的动态属性,使图书馆能更加有效地为读者和科学研究、决策决断和智力开发服务。

参考文献:

[1] 周宁,张玉峰,张李义.信息可视化与知识探索 [M].北京科学出版社,2005.

[2] 周宁,程红莉,吴佳鑫.信息可视化的发展趋势研究[J].图书情报工作,2008,(8).

[3] 欧阳宁,包平.基于本体《中国图书馆分类法》的可视化实现[J].图书馆杂志,2008,(1).

[4] 杜慧敏,刘昌莹.空间信息支持下的图书馆可视化信息系统的建立[J].情报杂志,2004,(8).

[5] 杨达.数字图书馆信息可视化的研究框架[J].沈阳教育学院学报,2005,(3).