增强应用意识 培养应用能力

王友锋

《新课程标准》强调让学生“人人学习有用的数学”、“把数学作为人们日常生活中交流的手段和工具”、“重视从学生的生活经验和已有知识中学习数学和理解数学”等。为此,培养学生的应用意识和应用能力,是当前教学改革的重点,教师要为学生提供他们所熟悉的经验,充分利用学生现有的知识经验和他们所熟悉的事物组织教学,让学生在解决具体问题的过程和对数学本身的探索中理解、掌握、应用数学。

一、联系生活实际是增强应用意识的关键

教学实践表明,数学学习不是一种被动的、简单的吸收过程,而是以学习者已有的知识和经验为基础的主动构建过程。教学时应鼓励学生利用已有知识去猜测,引导学生通过活动,验证自己的猜想,构建新的知识结构。在设计教学内容时,教师要有意识地将所要学习的知识与学生已有的生活经验联系起来,使抽象的数学知识直观化,形象化,让学生体验到数学知识就在身边,生活中充满数学,充分利用学生生活环境中的人与事,适时创设情境,培养学生的数学思维能力,促使他们以积极的心态投入学习,在实践活动中理解知识、掌握知识。并用自己的思维方式去重新创造知识,在创造的过程中体验探索的艰辛和成功的快乐,从而对数学产生亲切感,增强学生学习数学和应用数学的意识。

1.课堂学习情境化。兴趣是学生对学习的一种积极的认识倾向,学生的学习兴趣是由学习过程本身引起的。教学中,教师要利用学生好奇、好动、好胜的心理特点,给学生创设学习数学的情境,促使其各种感官处于最活跃的状态,引起学生的高度注意,从而为参与学习提供最佳的心理准备。因此,教师应充分利用学生的生活经验,设计生动有趣、直观形象的数学教学活动,如运用讲故事、做游戏、直观演示、模拟表演等,激发学生的学习兴趣,让学生在生动具体的情境中理解和认识数学知识。例如,在教学用两步计算的方法解决问题时,笔者考虑到创设与现实生活相似的学习情境,如“购物”、“春游”等。这样的题材内容比较贴近学生的生活实际,学生感兴趣,但自一年级起,学生在课堂上“购物”、“春游”己活动多次,还会有兴趣吗?最终,笔者选择了“六·一”节活动作为本课内容,学生既感到亲切、熟悉又感到兴趣,同时又增强学生集体荣誉感。上课伊始,笔者通过媒体出示“六·一”节活动的热烈画面,引发了学生的兴趣,同时又出示了如下表格:告诉学生,“六·一”节,我们班在学校举行的活动中取得胜利,根据下面表格,你还想知道些什么?

学生一下子兴致勃勃,纷纷提出自己的问题,三(2)班女生得几分?三(2)班共得几分?三(3)班男生得几分?三(3)班共得几分?三(4)班共得几分?等问题,先让学生说出题意,再让学生分组进行解决:有的学生画线段图进行分析,有的学生同桌互相商量。然后鼓励学生说出自已的解法,因此出现了多种不同的解法。有对也有错,这时,教师没有把自己当作“裁判员”,而是让这些同学分别说想法、说解题思路,让学生自己在相互交流、探讨中逐步明确算理算法。教师仅仅是参与、组织了学生的讨论,并适时加以点拨。这样层层推进,逐步深入,学生好象不是在解应用题,而是实实在在地解决一个又一个实际问题。

2.学习内容生活化。生活是数学的宝库。数学是对客观世界数量关系和空间关系的一种抽象。因此,在教学中一方面要尽可能让抽象的数学概念在生活中找到原形;另一方面要创造条件,使学生能够用学到的知识去解释日常生活中有关数学的现象,并能解决一些数学问题。如教学用“归一方法来解决问题”一节时,教师可组织学生分组调查,有的深入到毛织厂,了解一周内全厂工人生产的产品数量;有的深入到商店,了解商品的价格等,当课堂上出示有学生自己收集的素材编成的题目时,学生觉得十分亲切,并且学生在掌握了解题方法之后,还能根据自己调查来的数据与事例编成题目,使学生发现数学就在身边。从而提高学生用数学的观点看待实际问题的能力。这样的开放探究,激发了学生学习的兴趣,激活了学生学习的思维,提高了学生灵活运用数学的意识和能力。不仅培养了学生的创新意识,而且培养了学生分析问题和解决问题的能力。又如,在学习用加减两步解决问题时,可以创设情境:人人争当售票员游戏。一辆从澄海开往汕头的公共汽车马上就要启动了,请赶快上车。通过一路上的上下车人数的变化情况算出最后到站车上的人数。学生人人参与,积极性高涨。借助活动所获得的亲身感受和体验,理解了抽象的数量关系。将数学问题生活化,大大地缩短了数学与生活的距离,扩大了学生的认知视野,拓宽了学生的思维空间,既满足了学习和理解数学知识的需要,又体会了数学的价值,培养了数学兴趣。同时使学生感受到数学与日常生活的密切联系,逐步学会用数学的眼光去观察和认识周围的事物,使其数学能力、数学应用意识、与人合作及交流的意识得到培养和发展。

3.练习应用实践化。把所学的知识运用到实际生活中,是学习数学的最终目的。在应用题教学中,结合日常生活实践设计练习,能使学生深切感受到生活中处处有数学,体验到数学的魅力,产生愉悦、满足等情绪体验,提高学生解决实际问题的能力。为此,教学应突出“应用性”,在练习设计中应考虑以下情况。

(1)结合现实情形,进行必要技能训练的练习。例如,在教学用两步方法解决问题后,笔者设计了如下活动:找两名学生分别报出自己的年龄(身高),教师提出自己年龄(身高)与学生年龄(身高)总数的关系,让学生猜猜教师的年龄(身高)。学生在训练数学技能的同时,培养了数学应用意识。

(2)运用数学经验解决模拟性生活问题的练习。例如,教学“百分数应用”时设计:风景区门口张贴一张购票须知:每人20元,团体票40人起,可以八折优惠。如果师生36人前往,怎样买票合算?让学生在模拟现实的情形中推算、演绎、判断,解决生活实际问题,提高生活本领。

(3)主题式的课外实践性练习,包括调查、参观、制作、实验、设计活动方案、撰写小论文等活动。例如,设计春游租车方案:去什么地方?怎样租车?租车前搜集哪些信息(如人数、车辆种类、价格)?怎样租比较便宜?让学生在实践中综合运用数学知识技能,全面提高自己的数学素养和社会实践能力。

二、培养学生提出问题和鼓励解决问题策略多样化是提高应用能力的保证

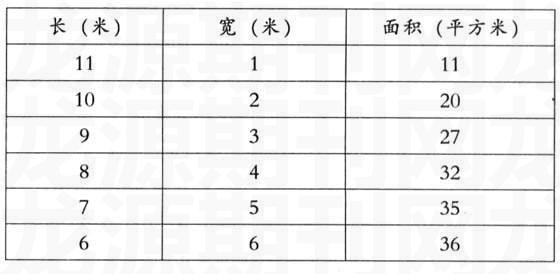

为了使教学有助于提高学生解决问题的能力,首先应使学生获得从数学的角度提出、认识和理解问题的机会。让学生在学习时,善于从数学的角度提出问题、发现问题。如在教学“长方形、正方形的周长和面积”一节时,笔者出示了如下的题目:小明的爸爸是一位养牛专业户,有一次,爸爸买了一批牛回家,刚好天色己黑,只能住宿,旅店老板拿了一条长24米的绳子让爸爸在院子里了圈一个地方放牛,怎样圈才能围出较大的面积?学生纷纷动手解答,不一会儿,学生提出自己的见解:围成长是8米,宽是4米时面积最大;围成长是7米,宽是5米时面积最大;围成一个正方形面积最大,谁的结果正确?学生通过讨论,得到了下表:

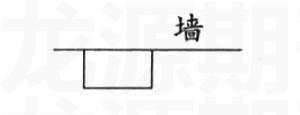

学生通过观察表中数据,得到长和宽越接近,围成的图形面积越大,当长和宽相等(也就是成正方形时)面积最大。这时又有一学生问:“院子里有墙吗?如果有,我围成的面积比正方形还大。”并举出他的围法:

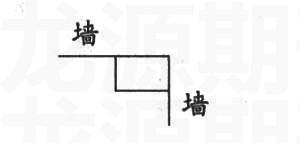

面积是64平方米,话音刚落,又有一个学生发现,他围成的面积更大,面积可达144平方米,原来他是这样围的:

这样的教学,能让学生借助原有的知识积累与经验背景,大胆提出问题,并围绕问题展开讨论、交流、验证,直至达成最后的共识,学生获得的将不止是“怎样围面积最大”这一数学问题本身,而是一种思考问题的方法,一种具有普遍意义的问题解决策略。

其次,使学生学会运用多种方法解决问题,发展多样化的解题方法。由于不同的学生在认识方法上存在着差异,他们有不同的认识方式和解决问题的策略,应当鼓励他们从不同的角度、不同的途径来思考和解决问题,提高他们的解题能力。例如,教学“相遇问题”时,提问:“客车和货车同时从甲乙两地相对开出,客车每小时行50千米,货车每小时行40千米,经过4小时相遇。甲乙两地相距是多少千米?”教材只要求学生会用两种方法解答,即解法1:50×4+40×4=360(千米),解法2:(50+40)×4=360(千米),但学生经过自己探索,纷纷发表看法。有的说:假设客车和货车每小时都是行40千米,客车就少行4个10千米,于是可得:“40×8+10×4=360(千米)。”有的说:“假设客车和货车每小时都是行50千米,货车就多行4个10千米,于是可得:“50×8-10×4=360(千米)。” 有的说:“ 假设客车和货车每小时都是行40千米,而客车多行40千米,于是可得:“40×9=360(千米)。”这样,学生从不同角度,努力去发现解决问题的新思路、新途径。鼓励解决问题策略多样化,就要让学生成为学习的主人,把思考的空间和时间留给学生。教师工作贵在启发,重在信任,让学生有表现自己才干的机会。也就是学生应该从他们经验出发,在教师帮助下自己动手、动脑做数学,逐步发展对数学知识的理解和问题解决的能力。

总之,在教学中,只有积极改革传统教学模式,突出现实性、挑战性、探索性、应用性,以使教学成为丰富多彩,充满活力、具有价值、富有意义的过程。