电子杂志的消费文化分析

安 琪

【摘 要】 本文主要研究电子杂志的消费文化现象,从文本分析入手,研究其后现代的视觉时尚,物质时代的精神与偶像消费问题,以得出电子杂志文化是穿上了创意科技外衣的消费文化的本质。

【关键词】 消费文化;视觉文化;偶像消费

信息时代的媒体形态多样,内容丰富。其中的代表之一电子杂志对于网民来说已经不再陌生,因其在视觉,听觉和互动方面的巨大集合和表现力而受到很多人的关注,有人用“包罗万象、千姿百态、丰富多彩”描述电子杂志的总体概貌[1],也有人将其称为“网络空间的魔法书”。[2]

从它的发展背景和技术基础看,电子杂志从诞生之刻起就被包裹在浓厚的商业氛围之中,因而其文本内容里有呈现了明显的物质化特点。作为商业与科技融合的产物,这体现了消费文化在信息时代新的表现方式和延伸。动感的画面,立体的嵌入广告,时尚的明星访谈等,从不同角度展现了新的消费文化装扮。仅仅是科技点缀了消费文化,还是消费文化开辟了商业的新领域?本文就此相关问题以徐静蕾主编的电子杂志《开啦》为研究对象,对电子杂志中的消费文化进行分析。

一、《开啦》电子杂志及内容文本介绍

《开啦》电子杂志因其“精致、高端、原创、人文”的内容和明星主编徐静蕾的影响力,已经发展成了国内较为成功的电子杂志之一。定位为“综合性高端生活杂志”的《开啦》每期一个话题,涉及时事、影视、音乐、图书、时尚、旅游等多个时尚文化领域。[3]

之所以选择这本电子杂志作为研究对象,主要基于以下原因:

1、商业元素明显

从国内电子杂志的发展来看,大部分杂志还不能赢利,而徐静蕾的电子杂志由于巨大发行量的支撑实现了广告赢利,成为电子杂志领域运行比较成功的一个,杂志内由此出现了众多商业元素的符号,同时投放了大量广告,例如服装、IT商品等,以实现其杂志的运行,这是消费文化深入其中的物质前提和土壤。

2、内容丰富,现代文化氛围浓重

现代气息浓重,内容覆盖广泛,时尚因素渗入其中。《开啦》不发行纸质版本杂志,拥有统一的编辑、企划、发行和提供媒体支持的队伍,和其他的电子杂志相比,相对的正规;从编辑队伍看,杂志动用大手笔邀请作家王朔、韩寒为其制作文化专栏,同时梁文道、罗点点等文化名人也力担其编辑和创作工作,其中的个性原创和辛辣点评使得杂志具有独特、新鲜的文化风味,深受广大年轻网民的喜爱。这些为物质消费时代提供了文化的外衣。

3、明星效应显著

徐静蕾成功的实现了从演艺界、广告界到新媒体主编的跨越,她的名人影响力为杂志作了很好的前期广告宣传,很多读者开始都是带着对徐静蕾的好奇和追捧而关注其电子杂志,这体现了现代年轻人的偶像崇拜和模仿效应,同时也是网络媒体时代名人话语权的一种表现,也为杂志中的明星商业广告代言提供了现实基础,成为分析消费文化中重要的一笔。

基于以上原因,本文对《开啦》电子杂志整体风格和文本内容进行研究,并选择较有代表性的一期进行文本分析,以期研究电子杂志如何体现现代消费文化。

从全本杂志的表现形式看,电子杂志的整体是一种动感、图片和影象感很强的风格,它使用了更多创意性的、全新的表现形式。

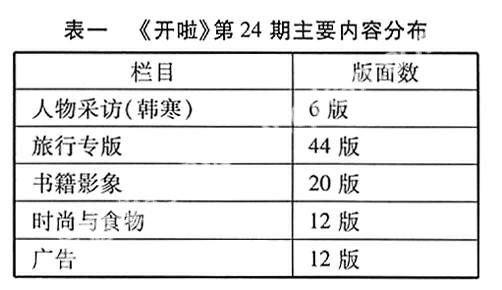

从表一看,第24期共5个主要栏目版块,其中介绍国内外名胜古迹和人文景观的旅行栏目占居于首位;书籍影象栏目拥有20个版面,其中除去“中国武侠片的武器论”占去2版外,其他均为涉及国外电影、书籍和唱片的作品,内容多为侦探、文艺片、真人秀和畅销书等,反映了大众媒体下的当下信息主要关注点和流行趋势;时尚、食物栏目和广告占据了书籍影象相同的版面,食物介绍中列举了“中华老字号”的小吃和台湾风味的“私房菜”,和前几期的食物介绍类型相似,这个栏目倾向西化口味和经过包装后的、标签经典的东方美食。而广告则在本期中体现的明显直白。本期杂志由七喜饮品冠名发行,从封面设计到内部文本都可以看到其广告的影子。可以看出本期“打开自己”的主题直接取自于七喜广告的宣传语——“冰爽打开自己”。在杂志封面上,用类似于星座分析的形式将FIDO(七喜广告卡通人物)化身为四个血型的类型人,引出本期话题,封面面积设计上,将七喜广告和杂志的内容介绍各安排了二分之一的版面,使得广告显得直接醒目。在杂志文章里,七喜的广告标志在上侧位置都有标注,同时使用了七喜广告的经典绿色图案做背景,使人可以自然的联想到广告语(冰爽打开自己)。作为七喜广告的代言人歌手吴克群,杂志分配了专版的视频广告版面和个人专题。这和前几期的广告安排有明显的扩大的趋势。另外电子杂志的视频中,广告的数量占到了五分之三,其类型大多是汽车、数码用品等,是现代、时尚的代表,从这里可以很明显的看出杂志对读者的隐性定位。

二、《开啦》电子杂志消费文化分析

关于消费文化的文献定义,各学者从不同的角度进行解释。随着消费社会的发展和分化,消费文化逐渐和精神、心理和文化联系紧密起来。这里引用邓向阳在其《论社会主义市场经济消费文化建设》一文中的解释:“所谓的消费文化实际上也就是人们在长期的经济生活中所形成的对消费的一种稳定性的共同信念,即约束居民消费行为或消费偏好的一种文化规范。”[4]同时台湾辅仁大学大众传播研究所的朱郁华先生认为在后福特时代(简单理解为个性化时代——笔者注),消费者不再将消费品视为纯粹的物品,而视为具有象征意义的东西,商品在此与符号消费紧密联系起来。[5]在今天信息科技化的背景下,电子杂志的创新表达(科技化和艺术化符号象征)以及内容的符号性消费引导即是这方面的表现。这也为多样化的消费文化增添了新的研究意义。

1、后现代的视觉时尚

“视觉文化”一词最早出现于匈牙利电影理论家巴拉兹的《电影美学》中,其含义是“通过可见的形象来表达、理解和解释事物的能力。”[6]在今天看来这个表述显然过于简单,但视觉文化的表现媒介已被突显出来,即用形象而非语言来表达。电子杂志是个很好的视觉文本。符号、视频等等占据了整个空间。《开啦》杂志的卡通代表人物是个很好视觉符号,它代表了整本杂志的文化风格。她的整体形象和中国人传统女孩子的形象大相径庭。她身上是及地的、宽松的裙子,脚穿代表青春活力的帆布鞋,衣服和头上都带着一目了然的红星饰品,同时她的嘴巴被设计成心的形状。动画中的她是一种搞怪、活泼的形象,大笑或生气都表现的淋漓尽致。这些都能表现杂志的时尚、个性的风格。同时这种符号表达是一种对传统文化的后现代解构,她大胆的“心形”嘴巴暗示“爱要大声的表达”,这和杂志开放的文化风格也是一致的。例如性专栏的设置,对婚姻长片的讨论等等,都表现了消费文化时代影响下现代人的精神倾向。

通过这种视觉引导,杂志整体的时尚、开放的基调就会很容易被识别。同时,电子杂志用大量的图片、视频把人们置于视觉消费的海洋,用读图的便利取代了文字叙事的繁杂,使人们的文字解读能力逐渐让步于对图像的着迷。

2、物质时代的精神享受

一种消费文化和生活方式的确立,与其所处的社会文化环境、社会属性、信息传播渠道和传播方式等密切相关。技术上的现代化、运作上的商业化,使电子杂志在制造消费欲望和消费需求方面显示出强大的作用,其对文化符号和生活方式的宣扬,有力推动了消费文化的发展。

根据对杂志内容的介绍,旅行和书籍影象版面数量较大,这其中渗透着物质消费中文化元素。文章用大量的篇幅介绍旅游和人生,书籍和大众流行观念,是想表达一种时尚、轻松、有身份的生活态度。他们套用文化的外衣,将大量的物质化的概念灌输在图片和字里行间,暗示“这是一种文化的消费,能带来精神上的享受”,但是细看就会发现,这其中是对物质生活的膜拜。因为商业性决定了电子杂志的功利和物质性。看似远离工作和烦恼,亲近自然和书籍等精神领域,其实却表达要紧跟大众媒体提供的流行信息(例如畅销书籍),到更繁华的、更现代化的城市旅游的观念,而这些一旦以媒介作为标准进行传播的话,就会形成为了貌似“精神享受”而进行的物质文化消费。

3、电子时代的偶像消费

阿多诺在其文化工业的研究中最先注意到,创造偶像崇拜是文化工业的一个重要策略。继阿多诺之后,洛文塔尔提出了“消费偶像”的概念。在他看来“消费偶像”是“索取型”的角色,因为他们并没有为社会提供新思想和新观念,而是向人们展示其特有的消费行为和生活方式。“消费偶像”本身已成为一种消费品,他们以自己的“私生活”向世人表明消费的可能性。这种和“消费偶像”相关的消费即被称为“偶像消费”。[7]《开啦》电子杂志中广告明星就是凸现了这一现象,充分利用大众的偶像崇拜心理,用耀眼的明星传达商品信息,使心理因素服务于商品文化。大量的视频很好地将明星的个人生活和消费观念以一种轻松的形式表达出来,其所展示的商品好象被赋予了“如果你能拥有,你就会拥有和我一样的生活”的暗语,同时由于电子杂志全新的创意表达形式,可以使得广告在杂志更有艺术感、并能和网民互动产生新的网络信息经济。例如徐静蕾的“索尼爱立信手机相机广告”,用她的时尚照片串联起一个动态的画面,用技术手段作成具有美感的、艺术效果的影象,配音是她的“还想看到我更多的照片吗,快点点击吧”的广告词,通过联接网友可以看到其他的互动网页,好象进入到了和偶像更进距离的地方一样,并且能提供个性服务。偶像是电子时代又一个极具吸引力的引领人。偶像消费为大众提供了更多的梦想和寄托。

三、结论

在消费社会,在商业利益的驱动下,以《开啦》为代表的明星电子杂志成为消费主义的推行者。它凭借以时尚、消费、欲望为标志的“形象”编码,将现实世界“影像”化和“梦想”化。因此《开啦》杂志所制造的时尚化、个性化的“大众文化”本质上是消费主义文化,它不仅成为人们的生活方式和消费的主要内容,而且通过人们的实践活动不断维持和巩固其“主导”地位。

它取悦消费大众和商品经济,不再是纯粹的文化阅读,符号消费和偶像消费是其中的物质文化体现。所以电子杂志形式的光鲜和丰富是消费文化在新科技时代新装扮,它并没有摆脱物质的纠缠,只是为消费文化穿上了创意科技的外衣。

【参考文献】

[1] 周荣庭.网络出版[M].北京:科学出版社,2004.

[2] 蔡骐,谢湘莉.电子杂志:网络空间的魔法书[J].出版广角,2007.4.

[3] 鲜花村网站.http://www.kaila.com.cn 登陆日期2009.7.10.

[4] 邓向阳.论社会主义市场经济消费文化建设[J].理论月刊,2002.12.

[5] 夏宝君.从时尚杂志看当代社会的消费文化[D].厦门大学硕士论文,2006.6.

[6] 王志胜.网络课程中的视觉文化探析[J].考试周刊,2008.4.

[7] 周宪.视觉文化的消费社会学解析[J].社会学研究,2004.5.

【作者简介】

安琪,女,汉族,学校及学院:北京邮电大学人文学院,专业:传播学,学位:文学硕士.