“天地之中”的嵩山历史建筑群

郭黛姮

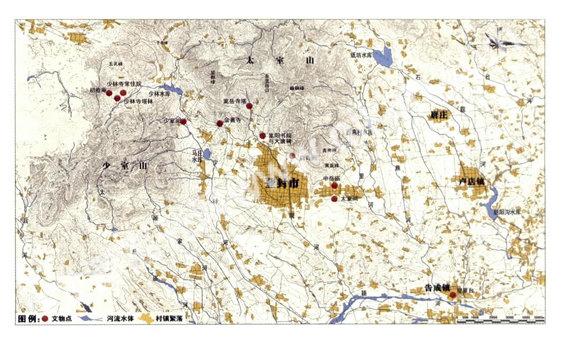

嵩山位于今天的河南郑州登封境内,其地理位置处于古代中国的“中心”,在中国历史上具有特殊的地位。

公元前21世纪,中国最古老的都城——夏都阳城建立于嵩山东南。龙山文化晚期,从夏迄周,国家政治中心都位于距嵩山400公里范围内的区域,由此形成了在中国历史上极为重要的一个文化区域概念——“中原”。

城邑、文字、青铜器是中国文明形成的主要标志,它最早出现于中原地区的嵩山文化演进过程中,成为中国文明形成的重要地域。历史上最早建立的夏、商、周三个王朝均以这里为中心腹地,可以说明中原文化直接推动了中国文明的最后形成。在中国文明形成多元一体的格局中,以嵩山文化为代表的中原文化具有中心地位和主导作用,构成当时中国境内诸文化的核心,成为推动中国境内各种文化交汇激荡的摇篮,孕育了中国文明的形成。

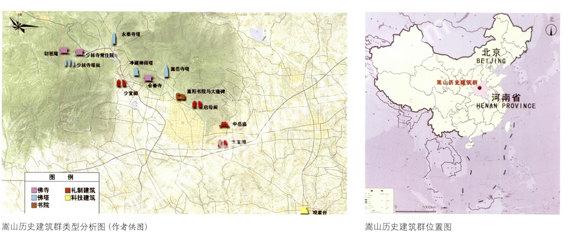

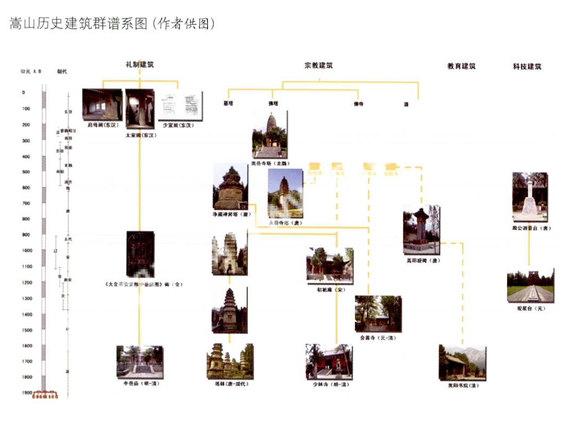

位于嵩山南麓的阳城被视为“天地之中心”,随之嵩山至迟在公元前11~前8世纪的周代就已被命名为中岳(《周礼》),很早就被帝王选中作为礼制活动场所,即帝王以此作为与天神沟通对话的神圣之山。自春秋时期开始,帝王到中岳嵩山进行“封禅”,并从此确立为制度,被后世历代帝王所遵循。因而这里兴建了满足祭祀活动所需的建筑,保留至今的东汉太室阙、少室阙、启母阙,以及由太室祠延续演变而来的中岳庙,正是这种礼制封禅文化兴盛的证明。

中国佛教的发展始终以依托政治力量为特点。佛教在嵩山的发展正是由于嵩山具有紧邻政治中心汴、洛两京的区位优势而成为近畿名山。因此这里很早就成为著名的佛教文化中心,并一直延续至今。现存的嵩岳寺塔、净藏禅师塔、永泰塔、会善寺大殿、少林寺及初祖庵、塔林,还有数十处佛寺塔刹遗迹,表明佛教文化是嵩山文化的重要组成部分。

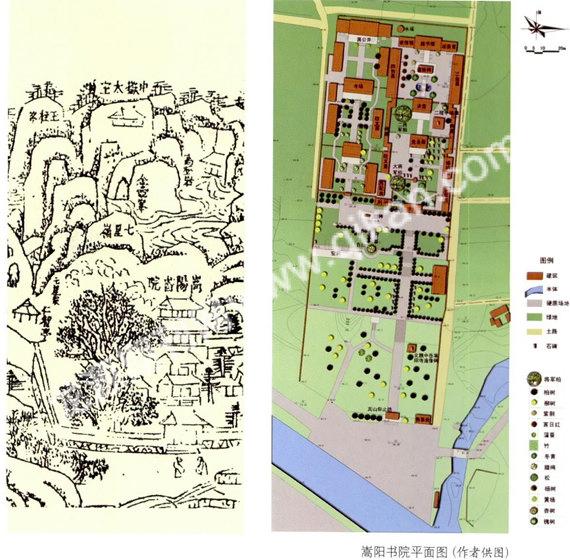

嵩山文化的另一特点在于这个地区的文化教育活动,也是因为“中”的区位在传统文化中的独特地位而聚集、发生的。例如在宋代,因为嵩山离都城不远,便于知名学者前来讲学,于是就有了嵩阳书院这样的知名书院。宋代正当中国建立书院初期,嵩阳书院是北宋时期影响最大的四大书院之一。

嵩山还是古代科技活动的场所,由于阳城自古就被视为大地的中心,成为中国天文学家进行天文观测的重要地点。相传周代即已在阳城开展天文观测活动,故唐代在其址竖立石表名之日“周公测景台”,元代又在其后建立观星台。

嵩山历史建筑群各自所在的山水环境、景观面貌均十分优越,它们背倚嵩山,群峰环绕,古树葱郁,“形势绝胜”,是为古代建筑选址和环境处理的优秀范例,其环境艺术感染力至今犹存。

以嵩山为背景所形成的多种文化景观,自公元前21世纪起一直绵延至今,其所具有的儒家文化、宗教文化、科技文化、教育文化的载体,虽然在不同历史时期各自体现出不同的兴旺与发展,但其始终作为一个文化景观的整体而存在着,其中的各单体之间有着紧密地联系,从各个侧面勾画出作的才能。嵩山历史建筑群以悠久的历史和多样的类型,表现出人类创作的智慧。

中国封禅文化的杰出建筑范例

中国历代国君封禅祭祀山神的活动,从春秋初年开始一直持续了两千多年。这种活动的产生,并引起历代封建帝王的热衷,根本原因在于中国古代是以农耕文化为主导的社会,帝王们不得不关注大自然对农业的影响,他们对于不能控制的自然现象只好祈求“神”的帮助,并通过礼制崇祀活动,来强化“君权神授”的观念,确立其皇权的正统地位,将单纯的自然崇拜和祖先崇拜转化成为礼制规范。

有些朝代提出以礼为治国之本,并称可以“镇服四海,夸示外国”,以此作为统治者的精神支柱。因此从嵩山开始的封禅活动一直延续不断,在空间上发展成五岳,随着嵩山被命名为“中岳”而出现东、西、南、北岳。在时间上长达近二千年之久。

封禅活动,起源于嵩山,发展成五岳,影响到全国,嵩山成为这种封禅活动的鼻祖。到过嵩山的皇帝有汉武帝、武则天、乾隆等,每年的封禅活动即使皇帝本人未能亲临,也会派大臣前往。历代有案可查的封禅活动可达数百次之多。

以太室阙、中岳庙为代表的嵩山礼制文化建筑,是祭祀山神举行封祀活动的场所。汉代太室阙为礼制建筑太室祠前的门阙,距今已接近1900年;由太室祠演化成的中岳庙是我国古代规模最大的岳神庙宇。从保存在中岳庙内的《大金承安重修中岳庙图碑》可以证实,现存的中岳庙大体上还保留着近一千年前这座祠庙的庙制格局。中岳庙既保存着始建初期的遗物——太室阙,又保存了近一千年前该庙的金代图碑,这在国内是少有的,在岳庙类建筑中是无与伦比的。其他岳庙建筑群的完整性与之相比皆显逊色,且无见证其历史格局的图碑留存,嵩山的礼制建筑成为全国同类建筑的形制典范。

中国古代建筑以群体组合为重要特征,由太室阙和中岳庙构成的建筑群,是古代祠庙建筑群空间处理的杰出范例。从太室阙开始,具有长长的前导空间,过遥参亭、天中阁后,建筑沿着纵轴均衡布局,左右对称,经过四进院落,空间逐步收紧,之后才到达庙内最重要的崇祀空间——中岳大殿(峻极殿),殿前两侧廊庑并列,气氛肃穆庄严。其后的寝殿、御书楼院落空间缩小,富有人文氛围。后部远处山上的黄盖亭成为这组建筑空间交响乐的尾声。在中轴的两侧还有几组附属建筑,皆作小院落形式,烘托着中央群组。

中岳庙整体上采用传统的前朝后寝格局,个体建筑殿字形制尊卑有序、等第分明,大殿巍峨壮丽,廊庑平淡简素,共同塑造了气势不凡的建筑群,体现出儒家文化对中国古代建筑群总体布局的深刻影响。它反映了中国建筑发展史上,公元10~12世纪的礼制建筑的空间艺术成就,表现了最有代表性的建筑群体空间处理手法,被后世各种大型建筑群所借鉴。在登封,除了太室阙之外,还保留着另外两组汉阙,即启母阙、少室阙,它们常常被统称为汉三阙,作为极少的汉代建筑遗存尤为珍贵。其造型朴拙,既具有石构建筑的典型面貌,又在细部处理上反映了木构建筑的若干特点。三阙身上的200余幅形态夸张、富有浪漫气息的画像,是雄大深沉的汉代艺术的集中反映。通过那一幅幅的画面,向人们诉说着汉代的社会生活面貌。有的画面描绘着中原地区有关夏民族的传说、图腾以及有关当时统治者或民众的故事;有的表现当时社会上流行的游戏场景,如踢球的“蹴鞠”,牛虎相斗的“角抵”“斗鸡”“猎兔”“训象”等。还有的刻画了西域魔术,反映着中土与西域的文化交流。凡此种种都是古代社会生活的缩影,透过这些生动的画面把人们带到二千年前五彩缤纷的大千世界。

一部具象化的中国佛教建筑史

在佛教传人中国后的第三年即东汉永平十三年(70年),嵩山开始建造佛教寺院,至今这里还保存着许多各个时期的宗教建筑遗物。嵩岳寺塔为我国现存年代最早的砖塔,至今已有近1 500年,净藏禅师塔是我国现存最早的八角形砖塔,距今已经1260年;永泰寺是中国古代第一座尼寺,其中的唐塔为唐代密檐塔的杰出代表;创建于北魏时期的少林寺由常住院、初祖庵、塔林等三部分组成,少林寺是禅宗祖庭同时又是武术故乡,其基址一直未变;初祖庵大殿是中原地区仅存的北宋木构殿堂的精品,为宋代建筑的典型代表;少林寺塔林是我国规模最大的僧人墓塔群,自唐至清延续一千多年而建造不绝,反映了少林寺及其所在地区社会、经济状况和宗教制度等多方面的历史信息。从这些佛教建筑遗存可以看到其既表现出佛教传播对政治的依附性,又真实记录着佛教建筑与西域、印度的文化交流,其不同年代的佛教寺院和佛塔展示着中国佛教建筑的发展变化,在中国佛教建筑发展史上占有重要地位。

佛塔是中国佛教建筑中最具有特点的建筑,佛塔的位置变化反映着佛寺平面构成的变化。早期的佛寺建筑群由中国传统院落式建筑群发展而来,只是在其中添加了佛塔,作为“佛”的象征,同时也是礼佛的对象。因此早期的佛寺建筑群多以佛塔为中心,这种佛寺构成的年代在公元2~6世纪,嵩岳寺是中国这个时期惟一留存于世的以佛塔为中心的寺院。公元7世纪以后,逐渐形成以佛殿为中心的布局,塔的位置有的在佛殿前,有的在殿两侧,还有的在寺院建筑群之前、后或旁边。唐代的永泰寺塔即属于在寺院旁边的例子。宋代的少林寺内的塔则属于在寺院佛殿旁边的例子。这几座寺院中佛塔所处的不同位置,正是不同时期佛寺平面布局发展的例证。

佛塔退居次要位置以后的寺院平面构成模式,可以少林寺为代表,其在寺院中轴线上布置着山门、大雄宝殿、方丈殿、立雪堂、千佛殿,形成层层院落,主要殿字两侧布置钟楼、鼓楼、配殿。这座在嵩山脚下展开的佛寺,充分利用山地地形,院落层层抬高,空间疏密有致,个体建筑严整对称、等第分明。寺院中轴两侧的建筑布局错落变化,但又不失寺刹之庄严。

嵩山佛教寺院中保留的若干具有特色的殿堂建筑,无论从文化上还是从技术上衡量,它们都具有无可替代的价值。

作为禅宗祖庭的少林寺,其北部保存至今的初祖庵,是纪念禅宗达摩初祖的庵堂。来自印度的高僧达摩,在佛教传播中具有重要地位。初祖庵中的达摩面壁亭是这一文化现象的直接见证。少林寺的发展显示着禅宗作为佛教文化中最兴旺的宗派,在嵩山有着深厚的基础。

同时少林寺又是少林武术的发祥地,早在唐代,少林武僧就曾经为抗击兵匪保护寺院作出贡献。寺中的明代建筑千佛阁和清代建筑白衣殿、地藏殿中均留有壁画,真实的记录了明清两代少林武僧练功的场景。这种禅武结合的寺院,在佛教发展史上也是个性独具的。

嵩山佛教寺院中的木构佛殿尚存有宋、元、明、清不同朝代的遗物,宋代的初祖庵大殿、元代的会善寺大殿、明代的少林寺千佛殿都具有鲜明的时代特点。

初祖庵大殿是一座造型优美的宋代木构建筑,采用制作规矩的斗拱承托着出檐,室内的木构架却尽其自然不拘程式,利用木材天然的弯曲顺势抵抗弯矩和剪力,转角节点部位巧妙地依靠悬挑的斗拱将荷载传给构架。这个大殿所采用的石柱、石制墙裙,是宋代石刻艺术精品,石柱上的宝相花、莲荷花婉转自然,化生童子神采奕奕。初祖庵大殿建造的年代几乎与北宋官方颁发的建筑法规《营造法式》成书的年代相同,它的技术做法和装饰手法可算是对《营造法式》规定制度的注解,无论是斗拱的尺寸,做法,还是构架的结点处理,无不遵循《营造法式》。其石构件所采用的雕刻题材、花纹品类、雕饰手法也与《营造法式》中的石作制度规定相同,是宋代建筑遗物中珍贵的实例。

会善寺大殿显示着元代木构建筑的典型特征,总体造型端庄、典雅,在嵩山的木构建筑中其技术做法具有承上启下的特点。少林寺的千佛阁为明代木构建筑,白衣殿为清代木构建筑,这两座殿宇则体现出明清时期河南地方性木构建筑的技术特点,这种做法使得寺院建筑风格更加世俗化。

嵩山的佛塔,历史悠久、形式多样、数量众多,其形制分属密檐塔、楼阁塔、亭式塔、喇嘛塔等各种类型。其用材包括砖、石、琉璃。其高度从40米到1米多均有,其平面形式包括正方、长方、六边、八边,十二边、圆形等不同形态,且体量差异大,造型丰富,几乎没有完全相同的。嵩岳寺塔作为佛教鼎盛时期北魏的遗物,在佛塔的型制上有着极大的开创性。它的建造与公元6世纪初中原有过一次西域沙门大规模迁入的背景有关。从塔身上段的抛物线形轮廓,下段塔门采用的火焰券形门洞和壶门狮子的装饰等,反映了中土建筑艺术与西域、印度的交流。该塔整体秀丽、刚劲而挺拔,细部制作精致而质朴,达到了很高的艺术水平。这座塔更以其先进的结构方式——简体结构而夸耀于世,堪称为世界上最早的简体结构建筑。19世纪在现代建筑中开始出现简体结构,这种结构至今仍被作为高层建筑首选的结构方式之一,其优越的力学性能使其具有旺盛的生命力。嵩岳寺塔采用砖叠涩砌筑的简体结构,设计严谨精密,技术手法科学合理,足以承受较大的侧向荷载压力,保证了塔体的稳定。塔上所使用的砖,为经过严格挑选的高质细腻的青砖,耐压和耐腐蚀性都很好;砖层间采用黄土泥作为黏合材料,塔外壁所敷白灰皮不仅具有美观的效果,同时还对塔壁具有很好的保护作用,可防止雨水渗入砖砌体。此塔经历了将近1500年的风雨、雷电、地震等自然侵袭而巍然屹立,反映了我国古代工匠杰出的才智。

永泰寺唐塔是唐代佛教兴盛时期的遗物,纯粹以砖砌筑,造型简洁,不加雕饰。塔身轮廓也是和缓的抛物线形,秀丽挺拔,每层砌砖精确而质朴。永泰寺的明塔采用喇嘛塔式样,造型秀美,在嵩山地区的明代佛塔中属上乘之作。

净藏禅师塔比例和谐,细部刻画精致,是最早的八角形塔的遗例,也是我国现存单层古塔中造型最优美的实例之一。

少林寺塔林中的塔更为丰富多彩,“塔林”是这座寺院埋葬历代高僧遗骨的墓塔群。佛教传人中国以后,佛教建筑迅速汉化,然而高僧墓葬却仍保留着印度佛教萃堵波(Stuba)的遗俗,塔林正是在这种状况下出现的建筑。少林寺塔林是中国现存佛寺中最大的一处墓塔群,向人们展示着唐代以后不同时期墓塔在年代、造型、艺术风格等方面的变化,从中可窥见砖塔发展之一斑。古塔的形式、大小、层数的多少所具有的等级制度之烙印,反映出佛教建筑也无例外的受到儒家伦理文

化的制约。塔林中还出现了个别镶嵌、雕刻八卦图案者,表现出佛、道文化的相互借鉴。塔林中的喇嘛塔则是禅宗与其他佛教宗派之间相互融合的产物。

嵩山的古塔记载着中国古塔发展的历史,反映着不同时代艺术风格之变化,是中国古塔建筑艺术的宝库和重要代表。

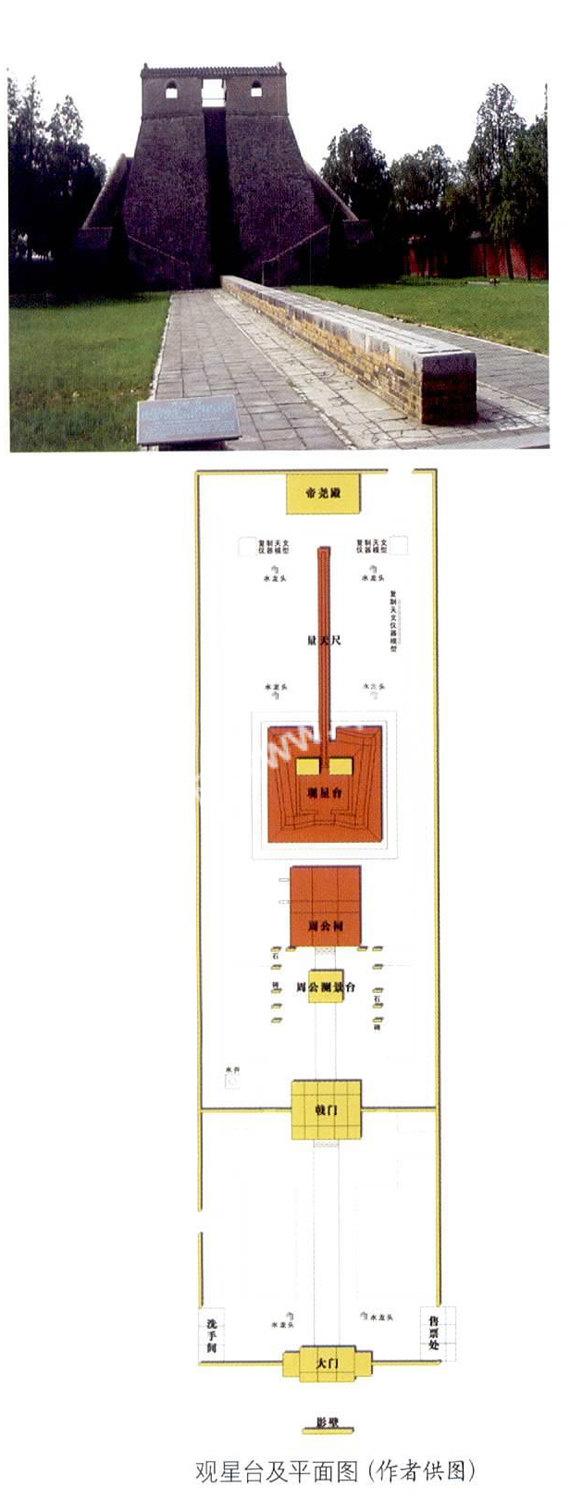

具有杰出的世界性价值的科技建筑——观星台

建于元至元年间的科技建筑——观星台,是中国现存最古老、最杰出的天文建筑。天文的观测是制定历法的基础,在中国对于历法的重视可以追溯到远古。处于“地中”的阳城自西周以来历代一直是重要的天文观测场所,古人有所谓“立竿见表”,用来观察时间的变化,后来采用“圭表”测日影,根据日影长短和方向来确定节气,寻找日、月、星、辰运动的规律,作为制订历法的依据。“圭表”由圭和表组成,表是直立的竿子,圭是南北方向平放的尺子,多用石材或铜材制作,两者共同组成一座测量日影的仪器。一般的表高8尺,由于表的长度较短,测量精度受到限制。元代天文学家郭守敬建造的观星台,通过砖砌台体来构成圭表,台身为砖砌覆斗形建筑,有明显收分,下大上小,下边宽16米多,台高9.46米,在台身北面,设有两条对称砖石踏道,可盘旋登台。台的北侧中轴线位置从台底到台顶设有竖向凹槽,凹槽的南壁垂直向下,这个凹槽相当于直立于地面的“铜表”,这种特殊的表不会因刮风下雨而受到影响,于它的顶部架设横梁,从台底至横梁总高40尺(相当于12.8米)。台底地面在凹槽正北用36块青石平铺成石圭(俗称量天尺),通长31.19米,圭和表互相垂直,用以测量日影的长度。

整个观星台造型端庄巍峨,如同一座建造精密的天文仪器。观星台的表总高是原有8尺之表的5倍,圭的尺寸也随之加大,并在圭的表面放置可以平移的“景符”,将日影通过小孔聚焦,使测量太阳投影变化的精度大大提高。郭守敬利用这种新型的圭表以及他发明的仰仪、简仪等天文仪器共同测得天文数据空前精密,观星台与全国各地总共27处观测点所得到的观测成果,为修改历法提供了科学的依据,于是在元至元十七年(1280年)中国诞生了一部新的历法《授时历》。利用观星台所测得的数据接近现代科学仪器,例如回归年长为365.2425日,比现在采用的阳历仅差0.0003日,相当于26秒。《授时历》科学价值巨大,曾远播日本、朝鲜、越南。比16世纪末产生在欧洲的格列高利历法早了近300年。观星台整座高台所用青砖坚固,砌筑十分精确,反映了13世纪中国科技建筑的建造水平。

见证中国五代~清末(公元10~18世纪)教育发展的嵩阳书院

书院建筑是中国古代教育建筑发展的组成部分,保存至今的最古老书院有嵩山的嵩阳书院、湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院、河南的睢阳书院等。嵩阳书院曾经被誉为我国古代四大书院之首。嵩阳书院设立之时正值中国文化发展的高峰时期,全国及各州县均设立有官学,除中央官学之外,地方分别有“州学”“府学”“县学”,属于从基础文化到专科文化的学校。书院的性质与官学不同,是具有研究院性质的学校,专门邀请有威望的学者前来授课,嵩阳书院就曾有著名学者郑遨、种放,理学家程颐、程颢等人来讲学,至今院内留有二程(即程颐、程颢)于北宋熙宁、元丰年间(1068~1085年)在此讲学时手植的槐树。嵩阳书院以传播理学而著称于世。大政治家司马光曾在此编写过著名的《资治通鉴》的部分章节。在唐宋之际历史上有名的人物如蒙正、赵安仁、钱若水、陈尧佐、滕子京等人皆出于此。

嵩阳书院采用院落式格局,前后共五进,最初的建筑有讲堂、斋房、藏书楼等,以后陆续增建了先圣殿、道统祠,以及程朱祠、丽泽堂、三益斋、四勿斋,添修了泮池,显示出对儒学的推崇。从这座书院所设祭奠先师的殿堂、讲堂、斋舍、藏书楼等,可以看出其虽由寺院改建而成。但仍不失宋代书院规制。

书院内的个体建筑皆采用硬山顶、灰砖墙、木菱花窗。它们那高耸的山尖、山墙螭头上的砖雕,乃至窗子上的木菱花,都表现着浓郁的地方建筑特色。院内还保留了汉代以前栽植的柏树,树龄达4500年。嵩阳书院地处嵩山脚下,背靠峻极峰,南临双溪河,东侧更有叠石溪缓缓流过。环境优雅,是一处学术研究讨论的绝好场所。

嵩山历史建筑群的综合文化特征

1嵩山历史建筑群所反映的儒家文化影响

嵩山历史建筑群包涵古代的礼制、宗教、民俗,乃至于域外文化,呈现出彼此交融共存的特征。但作为强势文化的儒家文化却深深地影响着其中的每一种文化,当时依托儒家文化所形成的礼制规范不仅有专门的礼制建筑,用于举行专门的崇祀活动,而且左右着其他类型的建筑。观星台作为天文建筑,在总平面中却与祭祀儒家圣人的周公庙、帝尧祠结合在一起。嵩阳书院作为中国最早的直接传播儒家学说的场所,也设有祭祀儒家圣贤的殿堂,并有很多名人在此驻足,反映着嵩山作为东方儒家文化核心地之一的长久凝聚力。宗教文化本是从外域传人者,在嵩山不但寺院殿堂构成、布局仍难脱礼制规范,就连墓地也要区分长幼高下。

2嵩山历史建筑群与环境的亲和性

嵩山历史建筑群位于太室山、少室山及其临近区域,每个建筑群所处的环境大多山水形势优良,建筑群布局因山就势,高下自如。所选地段的小环境,皆背山面水,共同特点是或河水从前流过,或涧水绕门。中岳庙太室阙以南有奈河,少林寺山门前有少溪河,嵩阳书院门前有双溪河、东侧有叠石溪,永泰寺有来自东侧的永泰小溪,凡此种种皆如是。二千多年来,这些山水环境基本保持良好,每幢文物建筑周围的山水环境均无根本性的变化,大量的古树名木被保存下来,成为自身历史真实性的直接见证,为人们留下了古代建筑选址的优秀案例,正如墨子所指出的那样,“高勿近早而水足用,下勿近水而沟防省。”嵩山历史建筑群虽然近水,但因本身处在缓缓的坡地上,均无需沟防而泰然。

3借助砖石雕饰诉说历史

嵩山历史建筑群中存在大量精美的砖雕和石雕,向人们诉说着当时的社会生活、人们的好恶、时尚的追求,形成一件件精美的艺术品。汉三阙所雕的动物,总体造型强劲有力;嵩岳寺塔上的砖雕狮子简练传神。初祖庵石柱、槛墙的雕刻更是生动自然;塔林中的元代砖雕花卉在几百年后的今天。仍然栩栩如生。不同时代的艺术风格尽收眼底。建筑群中还有众多的古代碑刻、壁画等类型的文物遗存,也成为人们从另一面解读作为文明发祥地的中岳嵩山,在文明起源和文化融合中所扮演的核心角色。

嵩山历史建筑群中还保存大量碑刻,其中如《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑》的碑体造型、雕刻技艺和书法艺术均为上乘,为唐代碑刻的代表作,同时还可以从该碑的字里行间读出立碑人的思想和社会政治,反映了唐明皇受奸相左右乞求长生不老而荒疏政务,致使唐代由盛变衰的历史。少林寺的《达摩一苇渡江碑》反映着佛教禅宗与少林寺的密切关系。其他的几百通碑,在我国古代碑刻发展史以及雕刻史和书法史上也占有重要地位,堪称中国古代雕刻和书法的艺术博物馆。大量的题额、铭记包含篆、行、草、隶、楷各体,反映了汉代以来中国书体的演变历程。

以嵩山历史建筑群为载体的嵩山文化景观,集中代表了中国古代核心区域的文化,它的传承、发展造就了色彩斑斓的中国传统文化。

嵩山历史建筑群保存的真实性、完整性方面更是无与伦比的。不但在总体布局上,而且在个体建筑中;不但在环境遗存上,而且在群众对其认知上皆可举出若干例证。那些历代的有着纪年的建筑、碑刻遗物,有着几千年树龄的古树,乃至历代众多的文献,无不见证着它的历史。同时从它们在文化史、科学史、建筑史上所具有的独特价值,更证明其是完全符合世界文化遗产标准的。