嵩山汉三阙

张家泰

阙是我国古代一种礼制建筑。宋《营造法式》日,阙在周代称象魏,“周官太宰以正月示治法於象魏”,也就是说,阙是公布政令法规的地方。阙也称门观,《说文》:“阙,门观也。”阙还有一些别的名称,如阙与大门相连,称作罘恩。阙的规格大小与位置,往往随着阙的主人地位高低而定,如《礼》:“天子诸侯台门。天子外阙,两观;诸侯内阙,一观。”又如《白虎通》:“门必有阙者何?阙者,所以释门,别尊卑也。”

阙的类型分多种,如建在城门外的叫城阙,《诗·郑风,子衿》:“挑兮达兮,在城阙兮。”又南朝·陈朝宋之问《明河篇》:“洛阳城阙天中起,长河夜夜千门里。”建在宫门外的阙,是宫阙,崔豹《古今注》:“阙,观也。古者每门树两观於前,所以标表宫门也。其上可居,登之可远观。人臣将朝,至此则思其所阙,故谓之阙。”西汉时萧何建造的未央宫东阙和北阙,汉武帝建造的建章宫凤凰阙,都是非常高大壮丽的官阙。另外,还有陵阙(墓阙)、宅阙和庙阙(神道阙)等。

古代的宫阙、城阙多为建在高台上的楼观,以木结构为主,易遭火灾,而建在山区郊野的庙阙、墓阙则多为石阙,可保存持久。阙的平面多为长方形或方形,也有平面作圆形的,称作圜阙。在诸多的古阙中,能保存至今的多为墓前或庙前的石阙和皇陵前的陵阙基址(为三出阙式,如近年发现的唐、宋皇陵前区之阙,均为三出阙式的阙基)。全国已发现的石阙有32处,多为墓阙,主要保存在四川、山东、河南、北京等地。完整的庙阙,仅见河南嵩山的汉三阙。

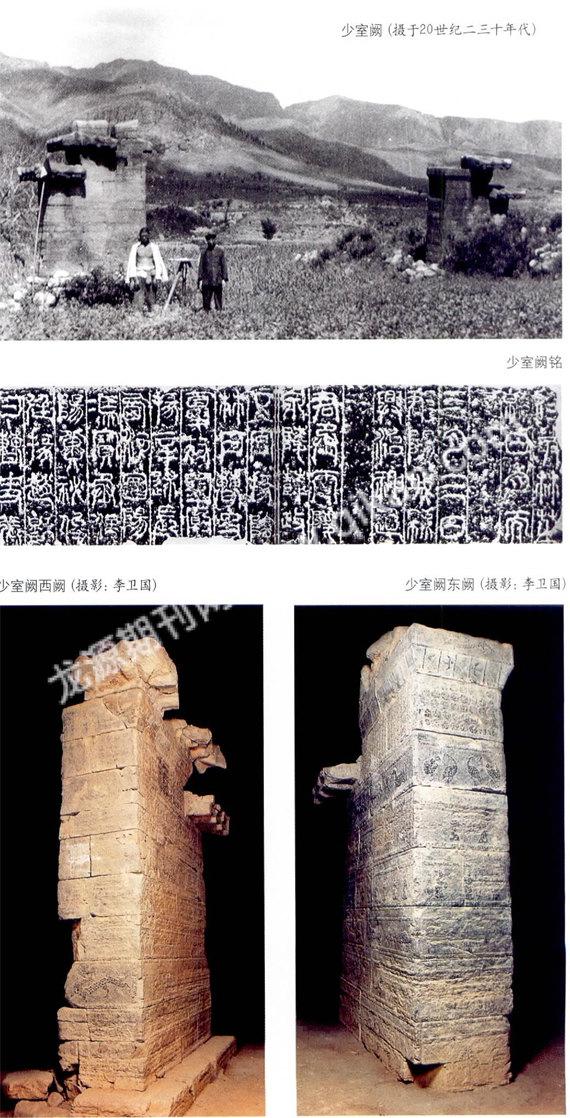

嵩山汉三阙是指位于嵩山中岳庙南500米处的太室阙;位于城西北6公里少室山东麓,近临十里铺(邢家铺)村的少室阙和位于城北3公里太室山南麓万岁峰下的启母阙。三阙之名,太室阙、少室阙均见自身题额所刻。太室阙刻在西阙南面阙身上部称:“中岳泰室阳城口口口”(神道阙);少室阙刻在西阙北面的斗形石下方,称:“少室神道之阙”,启母阙题额已剥损。由阙铭可知太室阙建造于东汉元初五年(118年),启母阙建于东汉延光二年(123年)。少室阙建阙年代残失,仅留“三月三日”四字。从该阙主阙檐下的斗形石外形式样、装饰图案内容以及造阙人员中十分之八皆与启母阙的造阙人是同名、同邑、同职等情况分析,少室与启母二阙当属同时期建造。

从保存现状看,这三座建筑各具特色。如:太室阙创建时代最早,建筑结构保存最完整,阙体也最高,并有准确的建造纪年和造阙主事人。另外,太室阙在建筑用材及建造工艺方面也最为规范整齐,结构严谨,具有东汉祠庙石阙的典型特点,也是嵩山汉三阙在建筑工艺方面的代表作。少室阙东阙的建筑结构与太室阙基本相同,其阙顶缺失母阙(里侧)正脊一方。且东、西两阙阙身用材不一致,尚待进一步研究。但该阙在画像内容上,保存良好,东阙尤为突出。在三阙之中,此阙画像内容不仅数量多,而且画面内容丰富多彩,表现的汉代社会文化生活场景较为全面,有许多画面造型非常生动,在文化与艺术等方面均有重要的研究价值。启母阙是三阙中遭受破坏最严重的一座。东、西二阙顶部及子阙均有残损,阙体不够完整。但此阙现存画面还比较完整生动,尤其是它保存的汉代阙铭字数最多、书法价值很高,早已为古今金石学家所重视。

嵩山汉三阙在古建筑史方面的价值

阙作为一种标志性的礼制建筑,反映着不同历史时期的礼制思想。在阶级社会里,阙也和其他建筑一样,其高低大小规制也都有一定的限制。但是随着时代的推进,这些限制逐渐减少,造阙的范围也不断扩大,除皇家的城阙、宫阙之外,名山名人乃至豪宅大院门前也可建阙。嵩山汉三阙就是在东汉中叶建造的三座祠庙神道阙。近年在对着太室山、少室山与启母石方向的轴线上发现了祠庙遗址范围内的汉代砖瓦等遗迹,确证了汉阙的地理位置没有改变,始终保存在庙前原址上,具有重要的历史地理研究价值。更可贵的是,在太室、启母二阙的铭文中均记有建造石阙的准确年代和造阙人的姓名、职务与籍贯。从太室阙铭文中可知,此阙是为“中岳泰室”的岳神——“崇高神君”而建。铭文对岳神带给嵩山地区的恩泽极为感激,所谓“春生万物……涧施源流……垃天四海,莫不蒙恩。”所以,这一带的人们要“刻石纪文,垂显述异,以传后贤。”此阙建于东汉中叶安帝刘祐“元初五年四月”(118年)。造阙人为“阳城县长左冯万年吕常始造作此石阙,时监之。”(前四字为官职,“左冯翊”是郡名。吕常为造太室阙的人。)少室阙,仅存十个参与造阙的人名,可做该阙断代之依据。启母阙铭刻有东汉安帝“延光二年”(123年)题记,比太室阙晚建五年。在其参与造阙的官吏姓名中,十分之八与少室阙完全相同,唯有太守朱宠是曾参与过太室阙兴建的官员。

汉三阙在建筑结构上,均由阙顶(楼观)、阙身(高台)和阙基构成,表现出中国古代单体房屋建筑的“三分”制(即“凡屋有三分,自梁以上为上分,地以上为中分,阶为下分”)的基本特征。其阙顶由正脊与四条垂脊及筒板瓦四坡屋面构成,称作四阿顶,是汉唐至明清历代宫殿及庙宇中主要建筑通用的形式。正脊由三层筒瓦叠成,垂脊由两层筒瓦叠成。脊端及阙檐筒瓦下端,均用饰有柿蒂纹的瓦当装饰。楼观及石条砌成的阙身四面,通体全用不同内容的神话传说、历史故事、社会风情等画面及水纹、各种动植物纹和几何图案加以装饰,使其成为一座石雕工艺品,具有很高的审美价值。

阙的基本功能是登高望远,起到守卫与标志的作用,那么在汉三阙建筑中,哪一部分是观望守卫的“楼观”呢?关于这一问题,在用石条砌成的汉三阙上并不十分明确。我们可以先看一下同时期画像石或画像砖上面表现的反映木结构汉阙的图像,原来木阙上部的“观”。均以斜撑木构件及直柱构架在阙身之上、阙檐之下的斗形空间,有些是斜撑直顶阙檐之下,形成全斜边式楼观小室;另一种是自高台上部先斜再直作成栌斗式楼观,汉三阙即属后一种类型。只是由于建筑材料的限制,一块石条下斜上直,就不会雕得如画像石所刻绘的那么逼真了,只能作示意性的楼观表现而已。

三阙的造阙尺度,也是按照传统的礼制观念确定的。太室山居东,为嵩岳之主体,主峰称“峻极”,故其祠庙宏伟,阙亦最高(3.965米);少室山居西,其祠庙为次,故庙阙亦低于太室(3.75米);启母庙神主为石,又低于少室山庙,所以最低(3.18米,因缺失正脊高度40厘米左右,故原高约为3.58米)。三阙依次各高相差约20厘米(阙之台基湮埋地下,且高低不匀,未计入高程)。从三阙建造规制上,也使我们看到古人在建造石

阙时,所表现出来的文化思想,而且这些造阙人又兼作三阙之间的主事官吏,更有一定的文化思想代表性。

阙又称作“门观”,和建筑群的大门有紧密相连的关系,故三阙之中雕刻了三幅表示“门”的“铺首衔环”图,其中按照东、西对称的位置,雕置在太室阙东阙的西侧面和与之相对应的太室阙西阙的东侧面。人们行走于二阙之间,会在下部二层的石条上看到一对左右相对的铺首衔环。从而意识到已经来到岳庙大门之前。很明显,这一标志性的石雕图像,是别具意匠的,它不同于一般的装饰图案,而是和阙檐、楼观和台基等结构内容相呼应的建筑符号或标志。这些细心的设计,在其他二阙上尚未发现。唯有少室阙东阙南立面的乳钉纹条石下层石条中部雕一铺首衔环,而在西阙南面相对应的位置上,却全雕刻成阙铭。显然,没有表示“门”的设计意图。

汉三阙与鲧和大禹的神话传说故事

大禹治水,三过家门而不入的故事,早已家喻户晓。而且禹治洪水所表现出来的艰苦奋斗英雄气慨,也一直是中华民族的骄傲和宝贵精神财富。在太室阙西阙南面(正面)题刻阙名的西边及本阙的北面子阙檐下第二层石的正中部,还有太室东阙北面、子阙檐下第三层这些最注目的地方,一连刻了三幅人首鳖身作人立状的画像。此三图形中,以西阙南面者更为明显地表现出人首圆身长尾鳖的形象特征。有专家认为“这可能是夏禹的父亲鲧的神像”。为什么要在太室阙的正、背两面刻三幅鲧的神像呢?因为鲧是我国传说中原始时代的一位负责治水的部落酋长,并且就居住在崇(嵩山)之麓,号崇伯。由四岳推举,奉尧帝之命治理洪水。但由于采用了错误的方法,结果治水九年,屡遭失败,死于羽山,神话谓其化为黄熊,一作黄能一作三足鳖的熊(音耐)。汉代人在太室阙上雕刻鲧的神像,表达了对夏族先人的崇敬与怀念。

鲧死后,禹奉命继续治理洪水,他接受鲧堵水失败的教训,改填塞阻水为“疏川导滞”。疏通水道,排泻洪水,取得成功。大禹动人的事迹,使他成为“古帝中最被崇拜的一人”。《淮南子》中说:“禹治鸿水,通塗辕山化为熊。谓塗山氏日:欲躺,闻鼓声乃来,禹跳石,误中鼓,塗山氏往,见禹方作熊,惭而去,至嵩高山下化为石,方生启,禹日:归我子。石破北方而启生。”西汉元封元年(前110年),汉武帝用事华山至于中岳获驳廉,见夏后启母石并在他次日登崇高山后,“令祠宫加增太室祠,……以山下户三百为奉邑,名嵩高。”由此开始了由庙而建立的嵩高邑。汉阙上的大禹化熊图,在其表现手法上,好像大禹正在半人半熊、如真如幻地变幻之中。而且更值得注意的是:就在启母阙西阙北面,一起表现出表彰大禹治理洪水的铭文与大禹化熊的画面。在阙檐之下,刻铭文两层。其文称:“□□□,范防百川。柏(伯)鲧称遂。□□□原,洪泉浩浩,下民震惊。□□□功,疏河泻玄。九山甄旅,□□□文。爱纳塗山(禹妻),辛癸之间。三团亡(同无)入,寔勤斯民。……”短短铭文,提及了鲧、禹和塗山氏女;描述了洪泉之凶猛,人民之震惊,大禹疏河泻洪之良策以及“三过亡入”的忘我精神。

在神话故事中,除“大禹治水”外,最为大家熟悉的还有“嫦娥奔月”和“日御牺和”等。月宫图有二例,一为少室阙西阙西面子阙檐下第一层,月轮内刻一兔,坐地弓身捣药,右前腿抓药杵上举,左前腿扶着药臼上口,药臼呈“工”字形,两后腿蹲地上,露出短尾,近旁刻一蟾蜍四肢展伸,作欢快状。另一幅月宫图在启母阙西阙东面。值得注意的是启母阙的日、月二图,均刻在向着阙道的一面,即东阙的西侧面和西阙的东侧面。位置高度大体相当,东阙上刻日,西阙上刻月。另外,在东阙西面,画面中心刻头戴平帻,双手合拱胸前,下身作龙尾状。身后刻日轮,日轮上部似刻鸟纹(金乌),总体看,当为“日御牺和图”。在一对东、西阙上,如此布置日神、月宫对应的画面,也是作画者的一种有意安排。

在神话故事画像中,篇幅较多的还有汉代非常多见的“四灵”图像,即青龙、白虎、朱雀、玄武。尤其在太室阙的东、西两阙北立面上,“四灵”之像已全部雕刻出来。羽人是道家升仙思想的表现,在太室阙西阙西面、少室阙东阙南面都刻有羽人图,头梳双髻,身生双翼,作欲飞升状。此外,还有一些期盼吉祥、除却灾祸的画像,如漂亮的大羊头,象征着吉祥;又有“虎吃旱魃”,表示消除灾害;双蛇行、比翼鸟、常青树、交龙穿环、三鱼图等,这些吉祥图形,在南阳等地的汉画中也常有之。

汉三阙展现的丰富多彩的汉代社会文化生活

在嵩山汉三阙画像中,也同其他地区的汉画一样,展现出许多一两千年之前的社会生产、生活与社会文化的生动题材,再现了已经远去时代里的大千世界。

1反映贵族阶层生活的画面,是造阙人宣示太平盛世的主题,东马出行、礼仪拜谒、宴饮百戏,是当时富人们生活的写照。而且这些内容,往往置于建筑的突出位置之上。如在太室西阙南面子阙檐下,一幅车骑出行图,便布置在阙额的左侧,而阙额的右侧就是鲧的神像。从画面尺寸上,出行图长达118厘米,而阙名及鲧神像共长92厘米。下一层,右为铭文,左为马上杂技表演。在马术表演画面的下一层,是一幅贵族家中的人物礼仪画面,左侧一长者,留长须,头戴冠,着长衣,腰束带,双手置前胸,挺身正面端坐;画面中部刻一人,头戴冠,着长衣,腰间束带,侧身向长者拱双手跽坐,两人彬彬有礼相互致意。右边刻一人,个子矮小,头戴高冠,双手持牍状物,头下俯,作跪拜状。三人情况,颇似拜谒,求教于庭内老者。在如此显著部位,上下连刻多幅贵族生活画面,其营造思想是非常明确的,客观地反映了东汉安帝时期社会稳定、文化进步的社会面貌。在少室与启母两阙中也多有表现。如少室阙中的拜谒图、宴饮图、射鹿图、车骑出行图;启母阙中的单骑、双骑出行图等。

2文化娱乐生活的画面,反映了东汉贵族或富户的享乐与安逸生活。如蹴鞠、演奏(乐伎图)以及舞剑等。蹴鞠在我国有着悠久的历史,汉代从皇帝到普通百姓都有此喜好。在少室、启母二阙上雕刻有三幅非常生动而写实的蹴鞠画面。如启母阚西阙北面的一幅,用阙身面阔二分之一的画面刻图,中间蹴鞠者,着长衣,舒广袖,聚精会神,身段轻巧如飞,凌空起足而蹴,形象逼真,活灵活现。另两幅均雕刻在少室东阙南面,二图相连。在启母东阙南面还有乐伎图,两人身着长衣,头戴平帻,立者持长柄鼗鼓,坐者手持竖笛,二人相对而坐,作演奏状。另外,在三阙中还在太室东阙北面雕刻有舞剑图,少室东阙北面雕刻有双人持械格斗图,或谓击剑图。在太室东阙北面,还有捕鸱鹗图,形

象生动。

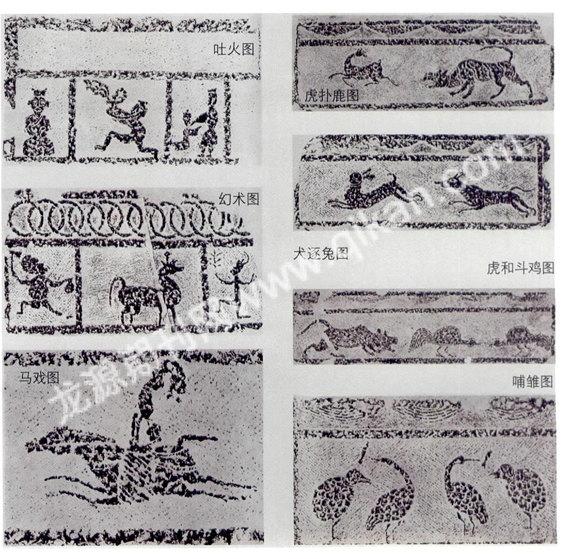

3优美动人的杂技、舞乐百戏表演

汉代的杂技表演,已达到了很高的水平。这从文献记述和大量的汉画中均可得到证明。而在汉三阙上,其突出的杂技雕刻有三项内容,一是马术表演t二是汉王朝与西域的文化交流,带来的幻术表演,三是训兽。在马术表演方面,马背倒立为最好的一幅,刻绘在太室西阙南面,马头有佩饰,是专门用于表演的训化马匹,此马昂首翘尾奋蹄前奔,形态健美,表演者,身段苗条,动作轻松自如,在奔驰的马背上昂首曲体,形若弯弓,准确地完成着倒立表演。第二幅是少室东阙南面的双人双骑马技表演,构图简约,极为优美。在启母北阙斗形石下部的区格左侧,有一幅特殊的马戏,一匹高头大马背上,站着一个“小人”,一手牵马,一手上扬,两腿叉开,身稍后仰,马张口奔腾。小人头上插有雉尾样的饰物,小人特别瘦小,比之同类区格中的人物,好似没穿衣服,笔者怀疑“小人”可能是一只猴子,是马戏,也可能为猴戏。无独有偶,另在启母阙东阙西面斗形石下部区格中也刻一小马,上立一“小人”,尖脸、短腿,更像一猴。又启母东阙北面,有二人作表演,左者伸开双臂,一腿前出,右者头手在下双脚在上,身作弧形,形似翻筋斗,启母西阙西面斗形石下部,区格中也有举双手跨步如同舞者。在杂技中表演倒立是较普遍多见的项目,但是人在常青树尖上作倒立却不多见,在太室西阙西面就有这么一幅画面,有人认为树可能是表演的道具,尚可信。在表演性画面中,最引人注目的一幅是启母东阙北面斗形石下部的吐火表演。表演者弓身前曲。口吐一团火苗,两手在背后持一瓶,当是吐火的道具。这种表演及其他幻术画面可能是汉代通西域之后,文化交流的节目。

4栩栩如生的动物世界

从汉三阙画像中,各类动物刻画得都是有形有神,写实与夸张相结合的艺术形象。三阙中动物的分类,除了四灵神化的内容和图腾化了的“龙”之外,其他如虎、雀、蛇、龟等仍然是动物世界中的重要成员,另外,大象、獐、貘,犬、兔、马、猴、鹿、骆驼等和禽类中的燕子、鹳、水鸟、鸡,鸱鹗(猫头鹰)、鹅、鸭等以及常受鸟类捕啄和戏弄的鱼类都是重要的成员。三阙中刻画的动物,往往寄寓着一些有教育和启发人们思考的内容。如:少室东阙西面的双鹳哺雏图,在少室阙东阙南、北、东、西四面的阙檐下刻画了十幅十三只鸟雀和燕子的图像。在汉三阙的动物世界里,弱肉强食的题材,也被抓得很准。如启母西阙北面的虎逐鹿、少室东阙东面的猎犬追兔等。启母东阙南面多处的斗鸡图,也是汉画中常见的题材。在另一图上画面更是凶险、意味深长,二鸡相斗,引颈曲腿,准备给对方一猛击,却不知在牠们的近旁已经有一只大眼圆睁、尾巴翘起的猛虎正扑来。

5建筑图与装饰图案

建筑图画面在汉三阙雕刻中仅存两幅,都刻在太室阙上面。其一,位于太室东阙的西面,为重檐双亭。亭顶正面作三角形,顶面上刻斜格纹,檐下各立柱二根,柱头置有析(音鸡),即方木拱。柱根立在硕大的柱础之上。建筑造型颇壮丽。二门中间有一人,头部残缺,可见两手拱于前胸,作跽坐状。另一幅是刻在太室西阙西面的二层楼阁。下立四柱于柱础上,柱头置有简单的斗拱,上建三座四阿顶式的建筑,其下部均装有卧栏式拦杆。上部三阁连通,下层次间设两处楼梯,明间为过道。三阁上部中间似为二人。两次间及下部三间,均无人与物。这种连阁的形式,很符合汉代“贵人之家,……并兼列宅,隔绝闾巷,阁道错连,足以游观”的情况。它很可能是大型园圃中的一座观景连阁。

在汉三阙阙体上表现的建筑装饰图案,大抵有如下几种:阙檐瓦当全饰柿蒂纹,一为太室阙式,瓦当边沿作圆环,其内自中心小圆点向上下左右各刻出一叶片状的柿蒂瓣至圆边内沿,均匀地呈正十字形柿蒂纹图案;二为少室阙式,在前一种花纹的基础上,于两花瓣之间,加一个圆点。同心圆纹,用于太室东阙子阙檐下的椽头上。水波纹,用于太室阙阙檐下斗形石的上边沿。一形二方连续纹,用于太室阙斗形石斜边及下边沿。半菱形纹,用于太室阙东阙北面斗形石上边沿。套环纹,用于少室阙、启母阙斗形石上边沿。菱形纹,用于少室阙、启母阙斗形石上边沿,并且在少室西阙南北两面作为阙身石条的画面使用。乳钉纹,用在三阙斗形石下一层各面。纬幔纹,仅用于太室阙台基上第一层石条的上边沿,在少室阙与启母阙阙身各层上边沿,加饰有菱形图案。菱格套环图案,即在斜形菱格双交处,再加一圆形套环,如同窗格。此图案仅见于太室东、西二阙南面(正面)。

嵩山汉三阙经历了一千八百多年的自然与人为的损伤,能较完好地保留至今,屹立在中原大地上,实属不易。而且,汉三阙至今仍在建筑结构、雕刻艺术和文献资料等方面保留下来极为珍贵的历史文化遗产。

在本文编写中,参阅了吕品编著的《中岳汉三阙》一书,并征得作者同意后,采用了书中的有关拓片和图纸,特此说明并致谢。

第10~65页嵩山历史建筑群文章图片,除署名外,由嵩山历史建筑群申遗办提供。