永恒的记忆——《红旗渠》

贾选凝

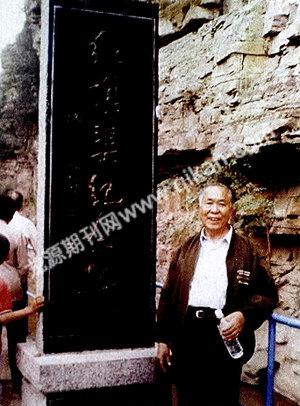

照片中,这位精神矍铄,正站在著名旅游景点——林县红旗渠纪念碑旁留影的老人,就是当年拍摄著名纪录影片《红旗渠》的编导之一姜云川。虽然在当年的拍摄过程中几乎没有留下任何工作照、纪念照,但对老人来说,时间的流逝带不走他对红旗渠的永恒记忆。40年后旧地重游,这张看似普通的旅游照,承载了他对那段难忘岁月的历久情怀。

林县位于河北、河南、山西三省交界的太行山深处,终年缺雨少水,自古就是处“穷岭秃山沟 十年九不收”的穷乡僻壤,生产与生活环境非常恶劣。新中国成立后,林县人民于六十年代,在以杨贵同志为首的林县县委领导带领下,毅然走上太行山开始了“誓把山河重安排”的壮举。

红旗渠施工建设始于1960年2月,竣工于1969年7月,前后历经十年(1959年开始总体规划设计与测绘)。其间,新影厂全程跟踪拍摄,摄制人员换了好几茬,而作为编导之一的姜云川,对于林县的自然环境早在40年代时就有过深刻的感受。

1941年,姜云川跟随八路军总政治部前方记者团,来到了当时还是游击区的林县,采访在这一带与敌战斗的八路军,同行的记者中还有杨朔等进步作家。

那次记者团住在林县任村的“堡垒户”(配合八路军从事地下活动的党员村民)——一位老大娘的家中。记者团出去连着采访了五天之后,风尘仆仆地回到驻地时,大娘端出了一小盆水让大家“洗涮”,那个铁盆比搪瓷缸子大不了多少,团员们每个人也只能是用手帕沾点水,擦擦脸和手。但就这样一圈洗下来后,小铁盆里的水也已成了半盆泥汤。而姜云川正好是最后一个擦洗,擦完后,他便顺手将用过的水泼在了墙角。一旁的大娘看到他的举动,一句话也没说。

三天之后,采访团再次回到大娘家时,大娘在端给他们擦脸的那小盆水里放了两个鸡蛋。显然,用完的水是不能泼了。年轻的姜云川问大娘缘故,大娘拍了拍他的脑袋,说:“孩子你不知道,咱们这个地方缺水啊!你们洗完脸后的水,还可以浇菜喂禽畜,随手倒了多可惜,我心疼啊!”大娘的这番话带给姜云川心灵上的触动近乎于震撼。建国后,他在拍摄《红旗渠》时更见证了大娘的那番话——当地群众的生活用水要走六十里山路去肩挑。

工作日里,摄制组目睹了每天早出晚归,风餐露宿在山间野外的各村村民和党员、团员、干部们一同扛着铁锤、钢钎、铁锨,背着火药、绳索冒着生命危险攀上悬崖峭壁。呼呼的山风中,小伙子们在身上绑扎好一根粗绳索后,便手持抓钩长杆悬空悠荡飞走在山间崖下,去撬石头、打炮眼、炸作业面。那一幅幅活动着的画面是如此的撼人心魄、感人肺腑!同样,为了拍摄,摄制组也要翻山爬坡、悬空吊崖,登上险要的坡岗、地段,或下到隧道、洞底。固然辛苦,然而更多的还是受教育、被感动!被林县人民那种为了改变命运、改变山河而义无返顾的坚定信念与精神而感动。在修建红旗渠渠首拦河坝工程时,任村公社群众经过一个月的苦战,当95米宽的坝体只剩下了10多米,由于流速急剧增大而合龙口不能合拢时,任村公社的500多名男女共产党员、共青团员及社员群众挺身从冰雪未融的两岸跳入激流,大家臂挽臂,手拉手,排起了三道人墙,唱着《团结就是力量》,移至合龙口,减缓了河水的冲击流量,如龙般的拦河大坝在他们身后合龙了。姜云川还特别提到了第一位牺牲在红旗渠的英雄——吴祖泰,这位县里唯一一位上过大学的修渠人才、设计师,在一次洞内勘察测绘时,在突然出现的塌方面前,他把其他人推出洞外,自己却被砸死在洞内,牺牲时年仅27岁,且新婚刚刚三天。为了修建红旗渠,全林县共有81名英雄儿女献出了宝贵的生命,另有上百人重伤致残。

太行山的山体多是由石英岩构成,所以山上岩石都异常的坚硬,因而红旗渠的很多关键地段与工程都是用炸药从头到尾崩出来的,逢山崩山,遇崖炸崖。为了真实地记录下这惊险的场面,有时,当民工们悬在空中点燃导火索时,摄影师们也同样悬在空中跟在他们身后拍摄。姜云川回忆那个时刻的确是对人们的心理、意志与胆量的考验。当爆破组人员依次点燃导火索快速撤离后,姜云川他们还要再拍摄几个镜头后再撤离。是时,寂静的悬崖峭壁上,连接着成百上千公斤炸药的数十根导火索燃烧时发出的“嗤嗤嗤”的声音听得格外清晰。同时,导火索喷出的青烟在身边、崖旁氲成一层淡淡的烟霭。

爆炸的场面非常壮观,炸药被引爆之后,随着声声巨响,半个山头就被掀没了。为了安全,摄制组每人都要头顶一只大筐,但仍会有些碎石飞来击在那筐上。

《红旗渠》上映之后,观众的反应异常热烈。在经历了整个文革期间电影出品的荒芜期后,这部情感饱满、令人热血贲张的纪录片带给了人们如“久旱逢甘霖”般的感觉。但姜云川说:“没有林县老百姓,我们根本不可能拍出这样的片子。我们只不过是记录了他们的英雄事迹,林县人民创造了奇迹,了不起!”

责任编辑/唐培东