西部落后地区县域经济发展实证研究

吕文广 时保国

内容提要:经过二十多年的改革发展,甘肃省和全国一样,县域经济得到了较大发展,取得了突出成绩。但与东部地区比较,甘肃省县域经济发展还相对落后,整体发展水平低、竞争力弱,影响了甘肃全省发展的进度和速度。为了说明甘肃省县域经济发展受哪些主要因素影响,并检验各个因素对县域经济可持续发展的影响程度,本文采用C-D生产函数方法,运用双对数线性模型等技术手段进行分析,从而确定影响甘肃省县域经济发展的主要因素,解决其发展中存在的难题。

关键词:县域经济;影响因素;C-D生产函数;双对数线性模型

中图分类号:F127.42文献标识码:A文章编号:1003—4161(2009)03—0028—04

县域经济是一种县级行政区划型的区域经济,是以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地的,资源丰富、生产门类齐全、功能完备的一种区域经济。因此,县域经济发展的水平、程度和趋势,从一定意义上决定着国家经济社会发展的基本格局和基本面貌。在“第六届中国县域经济基本竞争力评价报告”中,甘肃省在31个省市中排名第30位,而且全省没有一个县(市)进入“第六届中国经济百强县(市)。即使在“第六届中国西部百强县(市)”排名中,甘肃省也只有一个县级市玉门市排在第57位。因此,如何从已有的基础上,突破制约因素,提高县域经济竞争力,是甘肃省县域经济持续发展亟待解决的问题。

1.模型的设定与备选变量

为了说明甘肃县域经济发展受哪些主要因素的影响,并检验各个因素对县域经济可持续发展的影响程度,本文采用C-D生产函数方法,运用双对数线性模型的形式进行分析,从而确定主要影响因素。模型的基本形势如下:

nY=C+∑BinXi+e

其中:Y为反映县域经济发展状况的指标;Xi为各影响因素;C为常数项;B,为待估参数;e为误差项。

根据理论分析,并结合甘肃省县域经济发展的实践,本文选择了城乡居民收入、生产总值、财政总收入三项指标作为反映县域经济可持续发展的综合指标(被解释变量),选择从资金投入、资金支出(固定资产投资、工业总产值、财政支出、财政收入)、农业结构调整(农业产值、粮食总产量)以及第三产业发展情况(第三产业产值、限额以上批发零售贸易业商品销售总额)等不同角度、不同侧面的具有代表性、可操作性的8项指标作为影响县域经济可持续发展的因素指标(解释变量)。

2.数据来源与变量选择

由于本文的研究对象是县域经济,因此,采用分县区的水平数据效果较好。本模型采用的数据为2006年甘肃省68个县(市)(根据2006年甘肃省统计年鉴整理)的社会经济基本情况年报数据,具有可靠性、代表性和真实性。通过对以上备选变量进行筛选和计算,以GDP作为一个反映县域经济发展的综合指标,确定模型的最终形式如下:

Ln(GDP)=C1Ln(AGR)+C2Ln(FIX)+C3Ln(GRA)+C4Ln(IND)+C5Ln(LFE)+C6Ln(LFR)+C7Ln(TEl)+C8Ln(TRA)+C

其中,GDP为生产总值;AGR为农业产值;FIX为固定资产投资额;GRA为粮食总产量;IND为工业产值;LFE为财政支出;LFR为财政收入;TEI为第三产业产值;TRA为批零总额;C为常数项。

3.计算结果与检验分析

利用最适合截面数据和调查数据的Eviews5.0软件进行分析,模型结果如下:

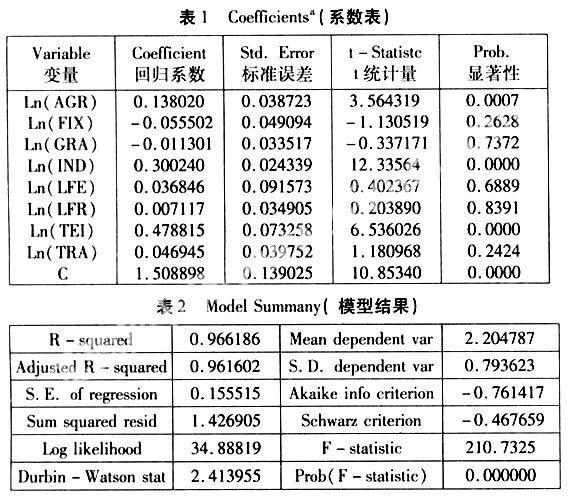

根据Coefficientsa(系数表)可以看出,回归结果与现实经济发展状况基本相符,在影响GDP(生产总值)的各因素中,AGR(农业产值)、IND(工业产值)、TEI(第三产业产值)、和TRA(批零总额)的回归系数显著不为0,通过了t-stattstc检验(表1)。由此可得出含有各影响因素回归系数的回归方程如下:

Ln(GDP)=0.1380201958Ln(AGR)-0.05550184541Ln(FIX)-0.01130109366Ln(GRA)+0.3002395852Ln(IND)+0.03684601506Ln(LFE)+0.00711686058Ln(LFR)+0.4788152945Ln(TEl)+0.04694532225Ln(TRA)+1.508898314

由回归方程可知,除了FIX(固定资产投资)和GRA(粮食总产量)与GDP(生产总值)呈反向变动之外,其余各影响因素都与GDP(生产总值)呈正向变动关系。其中,关系最为显著的是IND(工业)与TEl(第三产业),这也说明了目前甘肃省县域经济发展由第一产业为主逐渐向第二、三产业转移的趋势。

R-squared表示县域GDP(生产总值)与各影响因素之间的相关性,该模型具有较高的使用价值,从Durbin-Watson stat检验来看(见表2),是随机误差的相关性不显著,因此,所建的模型是比较合适的。假设置信度为99%,查F分布表F0.01(8.68)=2.71,则F=210.73>F0.04,表示该模型是显著的,由于采用的是双对数模型,各解释变量的系数即为各影响因素对县域GDP(生产总值)的弹性。

为了更好地说明该模型的有效性,进行了Correlation Matrix(相关系数矩阵)和Pair wise Granger Causality Tests(因果关系检验)检验(表3,表4)。

从(表3)中可以看出,与GDP(生产总值)相关性从高到低依次为TEI(第三产业产值)、IND(工业产值)、TRA(批零总额)、LFR(财政收入)、FIX(固定投资)、AGR(农业产值)、LFE(财政支出)和GRA(粮食总产量),这也验证了表1中的结果,即甘肃省县域经济发展的趋势:从第一产业逐步向第二、三产业转移,且以第三产业最为显著的产业格局。而从(表4)中的Pair wise Granger Causality Tests(因果关系检验)检验结果来看,IND(工业产值)不是GDP(生产总值)的原因在0.05的显著水平下被拒绝,说明目前工业仍然是甘肃省县域经济发展的主要因素,而TEI(第三产业)和AGR(农业)却没有通过显著性检验,说明第三产业仍处于初步发展阶段,而农业处于衰退阶段的状况。按照各影响因素对县域经济贡献程度的不同,诸解释变量可以分成三个层次加以分析。

第一层次是对GDP(生产总值)的增长贡献最为显著的TEl(第三产业产值)、IND(工业总产值)和AGR(农业总产值)。这

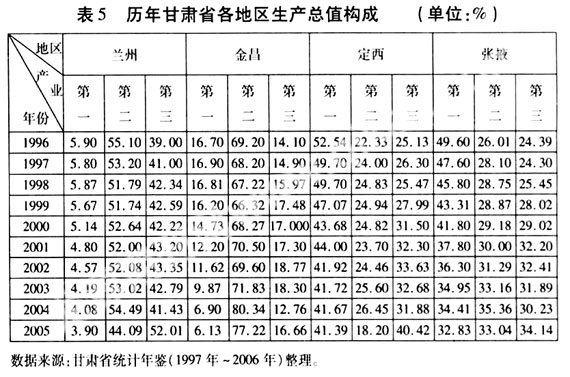

三个因素对县域GDP(生产总值)的增长影响系数都在0.1以上。其中TEl(第三产业产值)系数最大.为0.4788;IND(工业产值)系数为0.300;AGR(农业产值)系数为0.138。这说明,目前县域经济的发展主要是依靠工业和第三产业,工业越发达和第三产业发展速度越快的县区,其经济增长越快,这表明甘肃省县域经济发展的产业结构调整重心经过了向第二产业的调整后,开始向第三产业转移。对照近10年甘肃省各地区生产总值的构成变化也可以说明这一点(见表5)。

(表5)选取了甘肃省具有代表性4个地区的国民生产总值构成变化情况来说明甘肃省县域经济的三次产业转移情况。

第二层次是对吸纳与经济增长贡献较为显著的TRA(批零总额)、LFE(财政支出)和LFR(财政收入),其弹性系数分别为0.047、0.037、0.007,均在(0.001,0.1)之间。这几个因素对县域GDP(生产总值)的弹性系数表明了县域经济发展对财政支出的依赖程度,其隐含的意义仍是对资金的需求。TRA(批零总额)对GDP(生产总值)的贡献则在一定程度上反映了第三产业对县域经济发展的积极作用。

第三层次是对县域经济增长呈负向变动的GIlA(粮食总产量)和FIX(固定投资)。GRA(粮食产量)对GDP(生产总值)的直接作用不大,但通过粮食产量的大小来调整农业生产结构,从而产生对GDP(生产总值)的贡献。GRA(粮食产量)对县域GDP(生产总值)的弹性系数为负,说明增加粮食产量反而会使生产总值下降。虽然T检验的显著性较低,但仍可以在一定程度上说明,县域经济增长已经不再依赖粮食产量的增加(通过表5也可以得出),其经济学内涵表明,必须要进行种植业产业结构调整,把发展重点从粮食生产转移到经济作物。FIX(固定投资)虽然对GDP(生产总值)增长没有直接作用(T检验显著性较低),但也可以看出,目前,甘肃省县域经济发展所必需的基础设施建设和经济环境建设仍显不足。从表6历年甘肃省固定资产投资的上升趋势中亦可以得出。其中除了国有经济和集体经济的固定资产投资有较大幅度上涨以外,个体经济和其他经济投人仍显不足,这就在一定程度上制约了县域经济发展的速度。

4.结论

4.1影响甘肃省县域经济发展的因素主要有两大方面

一方面是在某种程度上讲,是认为可以改变的因素,如资金、技术等;另一方面是人力不可控制的自然资源禀赋因素,如水资源、土地资源、气候资源等。其中可以人为控制的影响因素,按性质和作用不同,可分为资金因素、科技因素、智力因素、产业结构因素、基础设施因素、制度因素等。

4.2调整产业结构是县域经济发展的必然选择

在县域经济发展中,第一产业已经不再是拉动经济增长的主导产业。从分析结果和表5数据来看,工业是目前县域经济增长的支柱,而第三产业逐渐成为县域经济新的增长点。从第一产业内部看,粮食产量的增长已不能再为县域经济增长做出积极的贡献。产业结构调整滞后已经成为甘肃省县域经济发展的障碍之一。一是县域间第一产业结构不尽合理。从产业内部结构看,在第一产业总产值中,传统种植业仍然占据较大比重,而优质高效农业占据比重相对较小,给农村经济发展和全省广大农民的增收造成很大影响。二是工业规模和比重较小。县域工业的主体以县属中小企业居多。当前县域传统工业比重大、发展后劲不足等问题正在困扰着当地经济的进一步发展。三是产业化程度低,竞争力弱。当前各县经济仍是典型的农业经济,效益农业、生态农业、特色农业近几年虽有所发展,但占农业比重较小,新技术、新机制、新模式的普及率不高,导致产出率低,农产品加工业、流通业发展相对滞后;农村专业化生产、公司化经营的产业化链条不健全,产业化程度过低严重影响了农业综合效益的提高。要实现县域经济的可持续发展就要从种植业、农业内部及一、二、三产业结构进行调整,通过产业结构调整,使县域经济走上可持续发展之路。

4.3基础设施建设对县域经济发展至关重要

基础设施建设是县域经济发展的基础和前提。基础设施建设不仅可以为各产业的发展创造有利的条件,其建设本身也可以拉动县域经济的增长。在计量分析过程中,我们选用了具有代表性的固定投资作为影响因素,来测算基础设施建设对县域经济增长的贡献程度。

4.4发展第三产业对县域经济发展具有战略意义

从发达国家的发展经验来看,在主要发达国家的生产总值中,第三产业的产值所占比重最大。在我国的发展战略中,第三产业的发展也是今后的重点。因此,发展第三产业,对于提升县域经济的发展水平,具有长远的战略意义。但由于甘肃省县区所在的地理位置,正处于大中城市工业扩散及转移地带,在县域经济中提高第三产业的发展速度比在城市更有难度。

4.5县域经济的发展亟须资金支持

计量经济分析表明,资金是影响县域经济发展的制约因素。县域经济发展对资金的需求量很大,不论是财政支出,还是金融机构的贷款,对县域经济的增长贡献都比较显著。财政支出的弹性系数也反映了目前县域经济发展对资金的依赖程度。由于甘肃县级经济发展不平衡、总量小,财政来源渠道单一,其直接表现就是各县人均财政收入差距较大,强县人均财政收入152元,弱县人均93元,与全国县域经济百强县对比相差悬殊。而同期县级财政支出刚性支出不断增长,财政收入的增加远滞后于其支出的不断扩张,使得县级财政只能疲于应付人头费用,用于改善农村基础设施和发展社会事业的资金极为有限。

5.甘肃省县域经济发展的思考

5.1发展县域特色经济,推动经济持续增长

当前县域经济就是特色经济,欠发达县县域经济的发展,关键是发挥比较优势,依托本地优势资源,参与市场交换与市场竞争,形成具有特色的产业和产品体系,走产业集群发展的路子。一要按照有较高生产效率、较强竞争实力、能形成较大规模、市场有较大弹性、具有明显资源和区位优势、能带动和促进县域其他相关产业技术进步和发展的标准,恰到好处、取长补短、扬长避短地进行整合,选择和培育主导产业,打优势仗,走特色路,开展错位竞争,形成区域特色产业,把资源优势培育成比较优势,发展成经济优势,形成竞争优势。二要发挥比较优势,培育产业集群。甘肃省县域经济发展起步晚,利用正确的错位竞争的方式,在发达地区的优势产业之外寻找突破口,要立足地方资源现状和实际,正确认识和把握县域内经济资源状况,以现存资源优势为依托,选准优势,重点突破,大力发展优势特色产业,从而实现由资源优势到产业优势、到经济优势、再到竞争优势的过渡和转化,实现区域经济特色化。甘肃省的实际情况是高新技术不是强项,且只有大量低素质的劳动力和资源方面的比较优势,这就决定了县一级政府要认清自己的优势和劣势.充分利用比较

优势,培育将优势资源转化为核心的特色产业,塑造和推广县域内某一特色产业、特色产品的区位品牌形象,以品牌资产为纽带,将诸多的小型同类企业捆绑在一起,借助品牌效应,获取集聚规模经济效益。通过“区位品牌”效应,使每个企业都受益,消除经济外部性,同时“区位品牌”比单个企业品牌具有更广泛、持续的品牌效应。因此,要围绕特色创产业,围绕特色创品牌,积极实施名牌战略,大力引导和支持有能力、有规模的企业树立名牌,用品牌的影响力,形成竞争力,提升县域经济在国际、国内经济竞争中的地位。

5.2大力发展民营经济,培植县域经济新的增长点

在甘肃省县域经济中,传统产业所占比重过大,新兴的电子、通讯、精细化工、精密仪器制造等高附加值行业,几乎是空白。在当前大中型企业不甚景气的情况下,发展灵活、机动、高效、适应市场的民营经济,不失为一个县域经济发展的一个很好的突破口。地方政府要加强规划管理,强化服务意识,努力增强县域经济发展的活力。一方面,进一步降低门槛,放开经营范围和管理限制,营造良好的民营经济发展环境和氛围;另一方面,通过深化企业产权制度改革,加强资本运作,以民营化作为发展体制和经济体制创新的方向,真正把民营经济培育成新的经济增长点。

5.3加强城镇化进程,重点建设好小城镇。

加快小城镇发展,繁荣县域经济。按照科学发展观的要求,抓好县城和重点镇的规划、建设和管理,引导农村富余劳动力向非农产业和小城镇转移,积极推进小城镇发展,要改变以前盲目追求“硬化、亮化、绿化”的脱离农村实际的倾向,改变政府主导圈地造城搞建设的机制,实行务实有效的城镇化战略,使小城镇建设真正给农民带来实惠,使农民分享城镇化的成果和效益,切实防止抽取农业和农村资源超前建设小城镇,这不仅从根本上不利于城镇化,还会导致农业和农村发展条件的恶化。在做好县城旧城开发建设的同时,加大园区建设力度,加快产业聚集和人口聚集,提升和完善城市功能,发挥县城对县域经济发展应有的带动作用。要做好小城镇发展规划,鼓励民间资本和外资以多种方式参与城镇基础设施和公用事业建设,完善社会服务和生活服务功能,使小城镇发挥地域性经济和文化中心的作用,使之成为拉动地方经济发展的小火车头。

5.4加强技术规范和技术平台建设。

发展县域经济、建立农民增收长效机制是新农村建设的内在要求,是落实工业反哺农业、城市支持农村和“多予少取放活”方针的具体体现。只有加快县域经济发展,增强县域经济实力,才能为新农村建设提供源源不断的经济和财政支持。强大的县域经济对吸纳农民就业,发展小城镇,增强县市对农村、农民的财政支撑能力,具有重大意义。甘肃省县域经济产业技术含量不高,迫切要求科技创新,特别是大量的乡镇企业、中小企业需要科技的有力支撑。因此实现农业信息网络系统、网站和信息资源集成和整合必须要有统一的标准和技术平台支撑,通过统一的标准规范和规范的技术平台,建立共享式农村信息联播发布系统和信息采集服务系统,为县域经济的发展注入活力。

5.5增强与外界的互动能力,促进县域经济协同发展。

甘肃省在提高县域经济的过程中,要善于整合资源,努力创造和争取区域内外资源的协同。通过整合,将分散的资源变成集中的资源,闲置的或低效的资源变为活性的、高效的资源,外部资源变成内部资源。主动地让自己的资源为他人所用,使资源变得更有价值、更有竞争力。由于甘肃省各地区的产业发展都具有特殊性和局限性。因此,产业的协同发展也必须既要实现本地区产业的发展,又要实现两地产业的协同发展,从而体现区域性和全局性的统一、特殊性和普遍性的统一、竞争性和合作性的统一。同行业的企业间利用地域接近性,通过合资、合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动,建立各种经济园区、经济开发区,进一步集聚企业群体,为县域经济竞争力的提高打好基础。

注释:

①潘锋.加快甘肃县域经济发展十策[J].发展,2004,(9).

②袁宗建甘肃县域经济发展现状与对策[J].甘肃科技,2006,(8).

③刘文哲甘肃县域经济发展的现状、困境与对策建议[J].财会研究,2005,(4).

④刘宏霞,景喆.关于提高甘肃县域经济竞争力[J].甘肃农业大学学报,2005,(12)

参考文献:

[1]罗伯特·M.索洛.经济增长理论:一种解说[M].上海三联书店,1989

[2]阿瑟·刘易斯.经济增长理论[M].商务印书馆,1996.

[3]赫伯特·斯宾塞社会静力学[M].商务印印馆,2007

[4]米尔顿·弗里德曼.资本主义与自由[M].2007.

[5]V·奥斯特罗姆,D·菲尼H·皮尔特.制度分析与发展的反思[M]商务印书馆,1992.

[6]道格拉斯·C·诺斯.经济史上的结构和变革[M].商务印书馆,2007

[7]约翰·希克斯.经济史理论.商务印书馆[M].2007.

[8]詹姆斯-M·布坎南.民主过程中的财政[M].上海三联书店,1992

[9]奥利弗·E·威廉姆森资本主义经济制度[M].上海三联书店,2007.

[10]阿马蒂亚·森.贫困与饥荒[M].商务印书馆.2007.

(责编:正融;校对:一丁)