初中语文古诗词创新教学及实践

李秀芳

摘要:传承和发扬中华文化的精髓,是语文教师应该自觉承担的职责。本文作者在教学实践的基础上,通过整理及进一步思考,探讨了初中语文古诗词的几种创新教学方法,并应用到教学实践中,取得了良好的教学效果。

关键词:古诗词教学方法品读背诵法想象体会法联系比较法

《初中语文新课程标准》明确指出:“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣。”那么,怎样让学生传承这一文化的精髓,如何让学生从中获得丰富的感受、吸取精神的养料、提升其鉴赏水平和审美情趣呢?我在综合了近几年古诗词教学方法的基础上,通过研究和实践,尝试了以下几种教学法。

1.品读背诵法

诵读是传统的教学方法,它在语文教学特别是古诗文的教学中具有重要的地位。古诗文的诵读对全面提高学生的语文能力、语文素养,以及提升学生的人格境界、审美情趣具有不可估量的作用。在初中语文教材中,有许多浅显而意蕴丰富的古诗词,对于这样的作品,学生通过诵读,便能产生较强的主观体验,教师只需加以适当的点拨。如白居易的《钱塘湖春行》一诗,最精彩的两联是:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”教师不必逐句讲解,学生在诵读中,不仅能体会到工整漂亮的语言,而且能沉浸在诗境中,看到早春之清新而充满生机的美,如烟的柳枝、若有若无的浅绿、缤纷的春花,构成艳而不浓的水彩画,动静相宜,灵动而富有情趣。琅琅书声,诗情画意,古诗词教学的目标也在潜移默化中达成了,熟读成诵也就是水到渠成的事了。

我认为,品读背诵教学法应注意以下几个问题:一是诵读的形式要灵活多样,以免单调的重复让学生产生审美疲劳,影响诵读的效果;二是要注重听读,如听教师读,或听诵读录音,如果有吟诵的资料,则可让学生充分感受这种古韵;三是教师可以为学生创设诵读的情境,如深情讲述与作品有关的故事,还可以使用多媒体教学手段,借助乐曲和图片让学生沉浸于诗歌的意境中;四是应熟读成诵,背诵应该是学生在充分理解诗意、充分感悟诗情的基础上的一种水到渠成的结果,要避免机械式的记忆;五是诵读在教学中需与其他教学法结合使用,这样才能相辅相成,相得益彰。

2.想象体会法

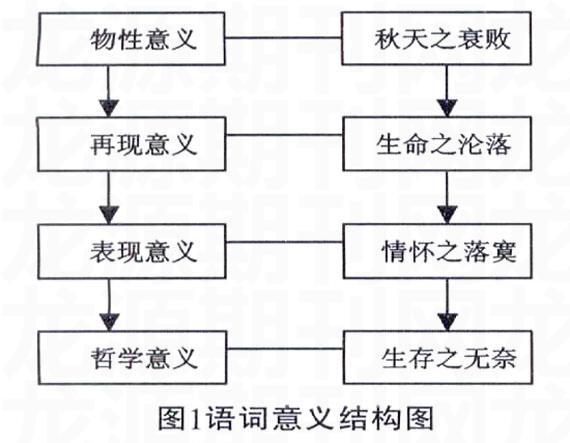

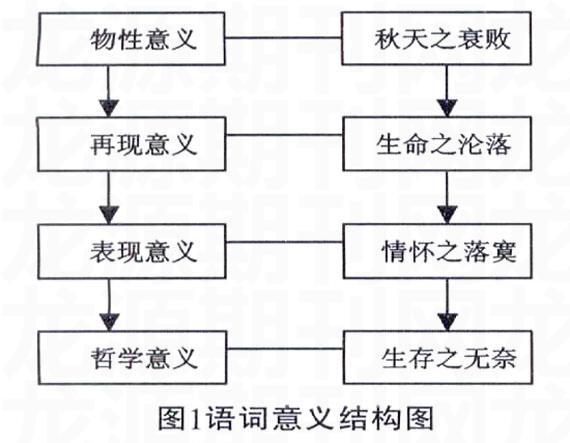

“含蓄隽永”、“言有尽而意无穷”是古典诗词共同的特点,作品往往寥寥数语,营造的意境却给读者留下无尽的想象空间,浓浓的情思也弥漫在字里行间。古典诗词之所以能具有这样的表达效果,是因为“诗歌符号就是‘隐喻词,其实就是意象符号”,诗歌语言追求的是一种“不透明性”,“‘不透明性的具体表现形态就是意象在意义和指向上的多重与含混”。“从意象‘价值的显示而言,意象的不同‘位移并不影响整句诗的意义指向,而正是由于造成各意象间呈现出一种难以定位的关系,才从而使读者获得一种自由的观、感、解读的空间,在物象与物象之间作若即若离的指义活动”。以小令《天净沙·秋思》为例,“秋”这个意象,其语词的意义结构如图1所示。

诗歌语言的这样一种特点,给接受主体提供了无限解读的空间和可能性,因此,在教学活动中教师必须加强学生的主观体验,“使其与作者一起共同完成审美创造,实现艺术自由联想的无穷意味和无限延伸”。

对于一些意蕴丰富、抒情性较强、画面极富美感的作品,教师可以引导学生走进诗境,走进作者的情感世界,想象彼情彼景。例如,苏教版八(上)语文课本中,李商隐的《夜雨寄北》一诗,我在教学中尝试让学生想象当时的情景,并把诗歌中呈现的意象和蕴含的情感融入到想象之景中,用散文的笔调写出来。一位学生写道:

“又是深夜,凄冷的风,泠泠不断的秋雨,我的不眠之夜啊,为什么总是如此冷酷。昏黄如豆的烛光下,你那熟悉的笔迹氤氲出些许的温馨,遥远的笑容,模糊,却又似在眼前。你淡淡的泪痕,我多想为你轻轻拭去;你的牵挂,点缀了这个凄雨冷风之夜;你的思念,越过了千里万里,越过了无尽的黑暗,温暖着我孤寂的心。想到你夜夜孤灯相伴,我又何尝不怜惜万分呢?

而我,却总是把早已定好的归期改了又改,无奈,无奈!

雨仍淅淅沥沥地下着,浑然不觉相思之人的心酸,门前的小池又涨满了水,一如我漫溢的情思。

依稀梦中,窗边、镜前,我们相视无语,握着的手渐渐温热,摇曳的烛光如花,映照着你羞涩甜蜜的脸庞,千言万语,已无需说出,万般风情,弥漫在这幸福的夜。你细诉等待的惆怅,我轻言千里之外的相思,那一个个孤寂的日子、那个多雨的秋夜……”

我想,学生通过丰富的我,在情景再现中,准确地体现了这首诗中“秋”、“夜雨”等意象所寄予的“物性意义”、“再现意义”、“表现意义”。在这个过程中,学生的想象思维被充分激活了,情感体验被充分调动了,他们获得了一种自由的观、感、解读的空间。同时,接受主体在再创造的过程中。真正进入了诗境、走进了诗人的情感世界。

3.联系比较法

许多古典诗词的题材,以及作品中的意象、表现手法等都有类似之处,教师在教学中运用联系比较的方法,一方面可以加大课堂容量,拓宽学生视野,另一方面能够让学生在这一过程中加深对作品的理解,加强自己的主观感受,此外,联系比较能让学生对古典诗词的特点有更为感性的认识。

例如,苏教版七(上)语文课本第一单元诵读欣赏中王湾的《次北固山下》一诗:“客路青山下,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达,归雁洛阳边。”我认为引导学生理解这首诗蕴含的情感,可以从“归雁”这个意象切人:“雁,是中国古代文学中常见的意象之一。在文学作品中,古人常以雁自喻,抒写内心的思乡怀旧、羁旅孤苦之情,以及相思哀怨的感伤,成为道德伦常的载体。雁意象丰富的文化内蕴,相沿承袭。给传统抒情文学和民族审美心理产生不可忽视的影响。”这首诗歌前三联写景,“青山”、“绿水”、船、日等丰富的意象呈现出了平和美好的画面,诗人的心境似乎是舒坦怡然的。然而,字里行间无不传达出淡淡的惆怅。诗题中“次”一词意思是“留宿”,明确交代了旅人身份,“客路”、“行舟”也含蓄地表现了此情此景为旅途所见。因此,诗人虽然为北固山下壮美秀丽的景色所陶醉,虽然尽情享受着这青山绿水间的情趣,然而,毕竟“身在异乡为异客”,思乡之情不经意间被引发,诗歌以归雁捎书,表达了羁旅愁怀、思念家乡的深情。在苏教版初中语文课本中,出现“雁”这个意象的诗歌很多,教师可以选择其中几首加以比较。如王维《使至塞上》一诗:“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁人胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。”这首诗中同样有“归雁”的意象,学生就很容易理解诗中同样有思乡的惆怅。然而两诗所蕴含的情感有不同之处,对前者,读者在诗歌描绘的如画美景中可以感受到诗人在陶醉与舒畅中引发的淡淡的思乡的哀愁;而对后者,读者感受到的是诗人身负使命

的肃然,塞外的景色壮丽却苍凉,正如诗人此时的心境,“单车”、“孤烟”更加深了去国怀乡、人生失意的孤寂,给人以飘零之感。而李清照的词《一剪梅》中的意象又有其独特的内蕴,“红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除。才下眉头,却上心头。”此处的“雁”的意象则为忧思怀人。《鸟》专题中杜甫的《孤雁》一诗:“孤雁不饮啄,飞鸣声念群。谁怜一片影,相失万重云。望尽似犹见,哀多如更闻。野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。”其中“雁”的意象则寄予了诗人不为人理解的深深的孤寂之情。“因为雁向来是以群体活动而著称。并引以为美谈,惟其如此,‘孤才愈加带有悲剧色彩。儒家的传统伦理一贯推重群体纽带的维系作用,离乡失群者也愈益在孤雁意象映衬下显得凄苦悲凉,缺乏心理承受力。于是文人离乡背井时便借对孤雁的怜悯来抒写自己身如孤雁的凄楚心境和遭遇”。

我想,在这样的联系比较中,学生不仅能学会由意象而进入诗境,体会诗情,并感受到古诗词的含蓄而内蕴丰富的特点,而且能很快提升自己的古诗词鉴赏水平,进一步拓展阅读视野。

我认为运用联系比较法,最重要的是要找准切入点。联系比较的切入点可以是题材、意象、表现手法、语言风格、作者等等,教师要根据作品特点来确定。

4.结语

千篇一律、缺乏创意的课堂会让学生产生审美疲劳,更会破坏诗歌的美感,使一篇篇充满灵性的古典诗歌变得索然寡味。而灵活多样的教学方法,能激发学生的学习兴趣,增强学生的主观体验,让学生“读懂”作品,引导学生从凝练美、意象美两方面来感知古典诗词的形象美和通过诵读来加强学生对古典诗词的主观感受。

参考文献:

[1]龙协涛.文学阅读学[M].北京:北京大学出版社,2006.

[2]李海林.语文教学科研[M].杭州:浙江教育出版社,2007.

[3]付春明.中国古典文学作品中的雁意象(J].湖南科技学院学报,2005,(12).

[4]理查德·迈耶著.姚海林,严文蕃等译校.教育心理学的生机——学科学习与教学心理学[M].南京:江苏教育出版社,2006.

[5]李元功.语文教学艺术与思想[M].北京:人民教育出版社,2006.