黄庭坚书风的形成与演变

陈志平

黄庭坚的书风发展有着明显的阶段性特征。他曾把自己草书的发展过程概括为几个阶段。《书草老杜诗后与黄斌老》云:

予学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱;晚得苏才翁子美书,观之,乃得古人笔意;其后又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。今来年老,懒作此书,如老病人扶杖,随意颠倒,不复能工。顾异于今人书者,不纽提容止,强作态度耳。

此则题跋作于元符三年(1100),山谷56岁。山谷大约从24岁开始学草书,至元祐三年(1088),刚好20年。元祐元年,山谷在秘阁中见到苏子美题壁及中人张侯家所收藏的苏子美墨迹十九纸,随后又在杨次公家见到张旭行草书数纸。到元祐末,稍得古人笔意。这是他学草的第一个时期。从元祐末到元符二年,这是山谷学草的第二个时期。元符元年,山谷由黔徙戎、身行夔路而大悟笔法;随后又见到怀素《自叙帖》而草法顿进。元符二年以后,黄庭坚的草书走向成熟。这是他学草的第三个时期。

黄庭坚的楷书和行书成熟稍早些,但黄庭坚一生对于草书所下的功夫最大,他是以对于草书的探索来带动他其他书体的进步的,因此,黄庭坚学草书的三个时期实际上也是他对于书法认识所经历的三个阶段。

第一阶段(少年一元祐末)

山谷从十五六岁(1060年左右)随舅父李公择游学淮南,开始真正意义上的学习书法。至元祐末年(1093)山谷4g岁,这是他书风发展的第一阶段。以元祐元年(1086)苏、黄晤面为界,又可分为前后两个时期。

1、前期(少年一元丰八年)

山谷周岁的时候,就曾表现出对书法的“宿缘”。他在周岁“啐盘”时,首先就抓到了一支毛笔,这使他的父亲大喜过望。黄庶后来作了一首《教绳权学书偶成》。记下了山谷幼年时的颖悟:

文字有缘曾弄墨,见来官小免咨嗟。喜将笔砚传生计,不失诗书作世家。字识姓名能指点,写因梨枣不倾斜。著鞭莫落时人后,三十尘埃临汝爷。

也许山谷“先弄墨”的征兆具有偶然性,但是可以想见。家人对山谷的“期望效应”势必会对山谷最终选择文学艺术这一条路产生潜在的影响。

山谷自云:“小时双钩学楷法”。据此,我们知道他是从楷书入手,且用“双钩”法执笔,看来是遵循了一般的学书方法。从他后来的书法体势和用笔特点看,他当时从唐楷入手,取法对象主要是颜真卿、柳公权、褚遂良等,同时也涉猎了晋人的小楷和行书。

英宗治平四年(1067),山谷赴礼部试,登许安世榜进士第,开始步入仕途。山谷时年23岁。约在次年,山谷开始学草书,山谷一生对草书致力尤勤,成就也最大。十年后(1078),他在一首诗中描述了少时学草的情景:

少时草圣学钟王,意气欲齐韦与张。家藏古本数十百,千奇万怪常搜索。

山谷学草取法钟繇、王羲之、韦诞、张芝,其中钟、韦草书犹带隶意,张、王草书则属今草一路。山谷对此兼收并蓄,已体现了学书驳杂的倾向。不仅如此,山谷学草常常“以意想为之”,并未对古法作过多的研究,仅得古人之皮毛。

山谷早年学草曾取法周越。周越成名于天圣、庆历年间(1023~1048),学者翕然宗尚。蔡襄就曾向他问学。山谷取法周越,这就铸就了他的终生遗憾。因为周越的草书缺乏深厚的文化底蕴,有“俗病”之嫌。山谷取法不高,又受先入为主的影响,因此也俗病缠身,以致二十余年,抖脱不掉。

从熙宁元年(1068)到元丰八年(1085)的十六七年问,山谷一直任地方官,足迹遍及河南、河北、山东一带,有机会遍览杨凝式、徐浩、颜真卿的诗文碑铭刻石,再加之他博观泛览了家藏的大量古书帖,逐渐形成了自己对书法史的独特看法,他列出了“二王——颜杨一苏轼”的传承谱系。

黄庭坚早年有一些书法活动,如18岁时题舞阳寺壁。《书舞阳西寺旧题处》并序记载道:

己酉(熙宁二年)二月,按斗死者于舞阳。授馆在县西浮图,食罢,解衣盘礴,壁间得往岁书。思拂尘落笔之时,观者左右,便似数百年事,信今梦中强记昔梦耳……嗟乎,浩浩七年,其问兴废成坏,所更多矣。

黄庭坚早期的题壁书法已随着历史的烟尘灰飞烟灭,至于字画之工拙,已不得而知。元丰后,黄庭坚的书法便渐渐为人所注意。如元丰二年,秦观在《与黄鲁直简》中提到他的书法:

每览《焦尾》、《弊帚》两编,辄怅然终日,殆忘食事……及辱手写《龙井》、《雪斋》两记,字画尤清美,殆非鄙文所当,已寄钱塘僧摹勒入石矣。

从秦少游准备把山谷的作品刻石和赞扬黄庭坚的字“清美”来看,他的宇应该是有可观之处的。

元丰三年《次韵叔父帖》和元丰七年《送刘季展诗》风格相同,用笔调和,结构稳称,是此期学二王行草的代表作品。

元丰六年的《游青原山诗》石刻,纵横开阖、浩逸雄伟,是山谷这一时期大字的代表作品,这也是山谷受《瘗鹤铭》影响至为明显的作品之一。山谷书法受《瘗鹤铭》的影响很深,主要表现为内紧外松的结体和圆劲的用笔。这一影响贯穿了山谷一生的书法创作。

纵观此期的作品,基本不脱晋唐法度。如果说二王、颜、杨、虞、柳奠定了山谷用笔内敛的基本倾向。那么,《瘗鹤铭》则提供了山谷结构上由中向外“辐射”的最原初意象。行楷书是此期的主要收获,由于此期草书作品现已无从得见,故难以论述。但从元祐初钱穆父的议论中可推断此期的草书成就亦不大。此期的创作为元祐变法起了辅垫作用。

2、后期(元祐元年——元祐末)

山谷于元丰八年(1085)秋冬间入京,适逢苏轼被召还朝,二人得以晤面。以此为标志,山谷登上了元祐文坛。这使山谷迎来了他人生的黄金时期。山谷从他的师友苏轼、钱勰、李公麟、王定国那里吸取了不少艺术的灵感,从而在书法理论与实践两方面都取得了长足的进步。

山谷在元丰中曾发表了他对颜、杨的独到认识,这一点得到了苏轼的首肯。共同的艺术趣味使山谷更加走近苏轼,苏轼也乐于接受这位才华横溢的年轻人,山谷开始向苏轼学习书法。元祐初,山谷跟东坡学书,主要师法对象是颜真卿。山谷自云:

余极喜颜鲁公书,时时意想为之,笔下似有风气,然不逮子瞻远甚。子瞻昨为余临写鲁公十数纸,乃如人家子孙,虽老少不类,皆有祖父气骨。

苏轼对山谷的悉心指导使山谷对颜书有了更深的认识和更全面的接受。山谷随东坡学颜的同时,也无形中受到东坡书法的影响,而且执笔也和东坡一样以腕着纸。苏的书法出自颜真卿、李北海,远绍钟繇,体势肥扁朴拙、左枯右秀。现存山谷书于元祐二年的《王纯中墓志铭》、元祐四年的《致赵景道书札并诗帖》受苏轼的影响至为明显,特别是《王纯中墓志铭》,与东坡书帖真是“波澜莫二”,东坡肥厚和偏侧的特征表现得十分明显;《致赵景道书札并诗帖》则体现了山谷“清劲”的特色,仍属学苏轼的作品。

元祐初,山谷的草书从体势上讲,还是偏于小草一路。元祐二年二月,他接触到怀素的小草《千字文》,对

怀素的草书有了初步认识,但显然并不深刻。这期间的草书代表作是《花气诗帖》。山谷早年师从周越草书,《花气诗帖》正体现了周越草书“笔劲”的特点。在这幅作品中,山谷专注于每个字在法度上的完善,而字与字之间、行与行之间缺乏他成熟期作品所具有的揖让有致、布白烂漫的优点,因而显得平淡无奇。这些都是“黄家元祐脚”的特色。

对于山谷元祐初的草书,王巩(定国)从法度的角度着眼,说它“不工”;苏轼和钱穆父(勰)则从精神的角度而病其“俗”。总体评价显然不高。特别是钱穆父的评价,更让山谷耿耿于怀。宋·曾敏行《独醒杂志》卷二详细记载了这件事情的原委:

元祐初,山谷与东坡、钱穆父同游京师宝梵寺。饭罢,山谷作草书数纸,东坡甚称赏之,穆父从旁观日:“鲁直之字近于俗。”山谷曰:“何故?”穆父曰:“无他,但未见怀素真迹尔。”山谷心颇疑之,自后不肯为人作草书。

山谷对钱穆父的批评起初还不以为然,真正使他幡然醒悟的契机有两个:其一是从李公麟的画中悟入“韵”;其二就是法云法秀的棒喝。法云法秀是云门宗的大德,以机锋峻烈而著称,丛林号称“秀铁面”。惠洪云:

李公麟伯时工画马,不减韩干。秀呵之日:“汝士大夫以画名,矧又画马,期人夸以为得妙,妙入马腹中,亦足惧。”伯时繇是绝笔,秀劝画观音像以赎其过。黄庭坚鲁直作艳语,人争传之。秀呵曰:“翰墨之妙,甘施于此乎。”鲁直笑日:“又当置我于马腹中耶?”秀曰:“汝以艳语动天下人淫心,不止马腹,正恐生泥犂中耳。”

法云法秀显然是从般若不可以戏论的立场出发来批评李公麟和黄庭坚的。法云法秀批评的是黄庭坚的艳词和李公麟的画马,这必然促使山谷对他此期书法的“俗”病做出思考。元祐三年,黄庭坚终于意识到自己“俗”病的严重性:

少时,喜作草书。初不师承古人,但管中窥豹,稍稍推类为之,方事急时,便以意成。久之,或不自识也。比来自知所作韵俗。如禅家黏皮带骨语。

所谓禅家的“黏皮带骨语”,也就是妄言绮语。黄庭坚把自己的书法直接比作“妄言绮语”,可见他对书法的反醒决不是孤立的,而是把游戏翰墨与作艳词同等看待。回头再看钱穆父的批评,黄庭坚不能不心悦诚服。《山谷题跋》卷五《跋与徐德修草书后》云:

钱穆父、苏子瞻皆病予草书多俗笔,盖予少时学周膳部书,初不自寤,以故久不作草。数年来,犹觉湔祓尘埃气耒尽,故不欲为人书。

黄庭坚在元祐期间的“俗”病是一个总体的模糊的概括。他曾用“韵俗”一词概括之。但在不同的地方又有些具体的说明。如他在《钟离跋尾》中说的“盖用笔不浏离”。这说的是“笔俗”;《黄庭坚全集·正集》卷四《次韵王炳之惠玉版纸》云“去骚甚远文气卑,画虎不成书势俗”,这说的是“势俗”。因此“湔祓俗气”成了他此后长期的追求。

黄庭坚经过反省,认为之所以有“俗”弊,在于不师古人。于是他一改从周越、苏轼那里讨生活的做法,转而学习张旭。在黄庭坚看来:

盖二王后能臻书法之极者,惟张长史与鲁公二人;其后,杨少师颇得仿佛,但少规矩,复不善楷书,然亦自冠绝天下后世矣。

张旭对黄庭坚的启示在于“楷法妙天下,故作草能如此”。黄庭坚在《钟离跋尾》中提到,他在应酬时不为人作草,而改作正书。因为“正书虽不工,差循理尔”。元祐末,他的书法都是谨守法度的作品。这与他此期学佛的态度十分一致。元祐二年,山谷《次韵答王沓中》云:

有身犹缚律,无梦到行云。

而苏轼在《跋刘咸临墓志》中也说:“鲁直事佛甚谨”。持律守戒虽然是对黄庭坚早年生活上“疏隽少检”的一次矫正,但势必对他的书法创作的态度产生影响。

黄庭坚在元丰八年就提出了“字中有笔”的观点,但在实践中尚不能贯彻实行。元祐三年锁试太学期间,曾系统地研习过篆隶科斗。元祐六年,他回忆说:“余尝观汉时石刻篆隶,颇得楷法。”已经在实践中更深地体会到溯源篆隶的无比重要,但不能做到“擒纵”。因此,黄庭坚对他在元祐期间书法的总体评价是“差可观,然用笔亦不知起倒”,“用笔不知擒纵,故字中无笔耳”。因此,基本上是为法所缚的阶段。

第二阶段(元祐末——元符二年)

元祐末到元符二年(1099),是山谷书风发展的第二阶段。黄庭坚在黔州时,痛戒酒色,除了与黄龙僧人保持书信来往之外,与云游衲子也多有交游,其中与沩山慕哲门下范道人相从最久。迁戎州后,不再严守戒律,破除酒戒,心态日趋平淡,书法自此迈上高台。

元祐末。山谷参禅有得,对早年的游戏翰墨多有反省:

治病之方,当深求蝉蜕,照破死生之根,则忧畏淫怒无处安脚。病既无根,枝叶安能为害。投子聪老是出世宗师,海会演老道行不愧古人,皆可亲近。殊胜从文章之士,学妄言绮语,增长无明种子也。聪老尤喜接高明士大夫,渠开卷论说,便穿得诸儒鼻孔。若于义理得宗趣,却观旧所读书,境界廓然,六通四辟,极省心力也。

黄庭坚提出“于义理得宗趣”,确立了追求真如实相的目标,这表明他的禅学修养已向前迈出一大步。绍圣后,黄庭坚在参禅实践中体验到禅悦法喜之乐,从而照破死生之根,遂使枝叶浮华、忧畏淫怒无处安脚。这使他的书法扫弃姿媚,独全神骨,并且从参禅实践中悟到“草书三昧”:

绍圣甲戌,在黄龙山中忽得草书三昧,觉前所作太露芒角。若得明窗净几,笔墨调利,可作数千字不倦。但难得此时会尔!

黄庭坚体验到的“草书三昧”只是书法创作的心理状态。由于这种状态不易得,因此他从旭、素的醉酒三昧中得到启示,转而借助酒的力量。

山谷一生多病。患有脚气、头晕、臂痛等症。元祐初,他在《王立之以小诗送并蒂牡丹戏苔》中云:

多病废诗仍止酒。

山谷到戎州后,渐开酒戒。《黄庭坚全集·正集》卷十三《醉落魄》云:

老夫止酒十五年矣,到戎州,恐为瘴疠所侵,故晨举一杯。不相察者乃强见酌,遂能作病,因复止酒。

山谷之所以破酒戒,有破除禅律束缚的考虑。他说:

禅律定知谁束缚,过溪沽酒见天真。

破除禅律的束缚,这带给他的是对草书法度的重新认识,他此后提出的“心不知手,手不知心”的创作方法和“入则重规迭矩,出则奔轶绝尘”的创作主张,体现了他以“大三昧”对“小三昧”的超越。

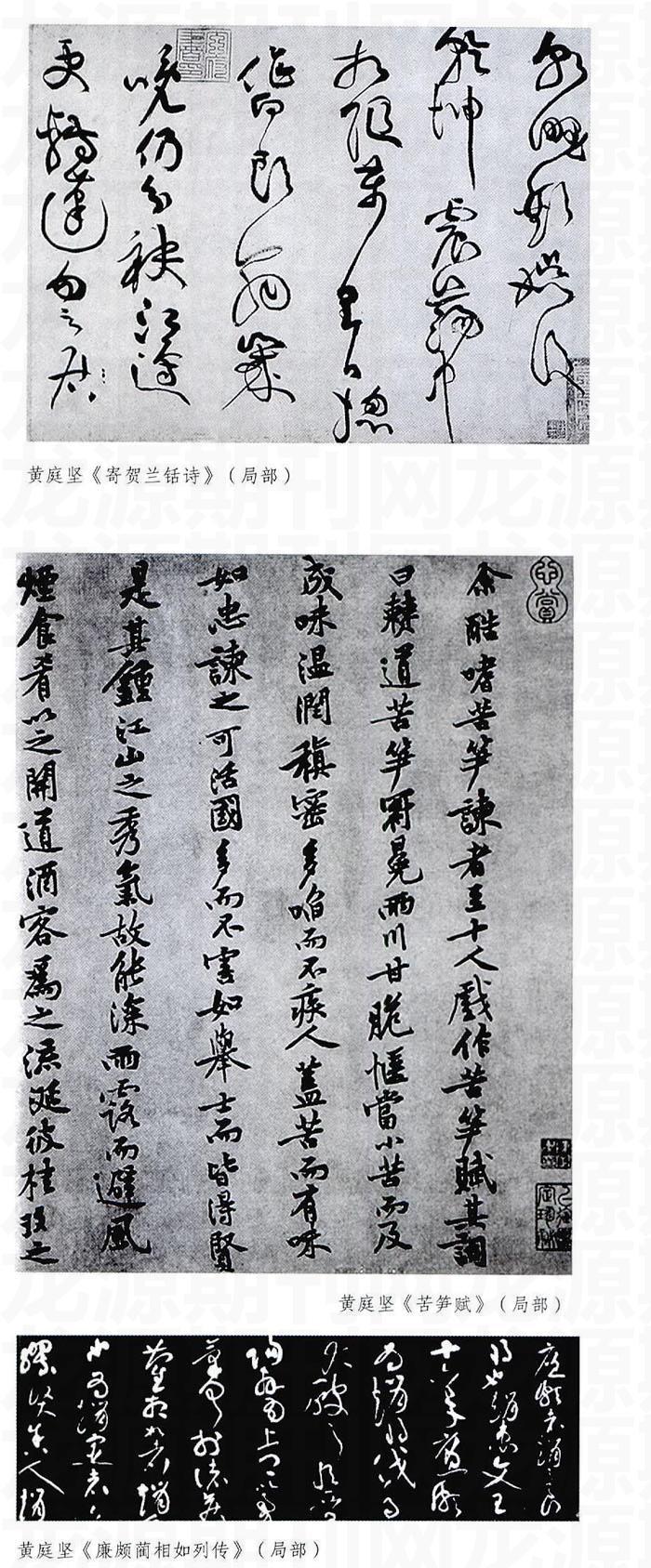

黄庭坚对“草书三昧”的悟入,还使他意识到前期书法“太露”的弊端,于是以“曲折”矫之,“曲折”表现为两个方面:其一是用笔的曲折,其二是结字章法的曲折。草书《廉颇蔺相如列传》是“太露芒角”的代表作,整幅作品点画净洁,毫不拖泥带水。缺点在于直线条过多,略显生硬。而《寄贺兰锸诗》则是以用笔“曲折”来矫之的初步尝试。此作线条摆荡的辐度虽不是很大,但是点线却极尽扭曲变态,显得奇谲异常。在结构章法方面,黄庭坚贯彻“行布”求“韵”的思路,绍圣后开始了尝试,但直到元符中才取得成功。

绍圣二年(1095)到绍圣五年(1098)(元符元年)