教师伦理价值—规范体系刍议

从教育组织与授业职能发生开始,教师的品性与授业行为正当性就受到人们的关注。这是由于教师的品性与行为对学生可能产生直接的影响。唯从“学无常师”时代到师生关系定型的业师出现,经历了漫长的过程。随着教育事业的发展和教师数量的增多,教师的价值倾向与职业行为规范才作为带有普遍性的课题,引起越来越深入的思考。

无论在东方社会文化中,还是在西方社会文化中,关于教师价值倾向与职业行为规范的思考,都经历了从张扬这个那个信条与戒律,到形成一定范畴的过程。

中国古代率先形成“师道”观念,西方近代教师职业化以后,逐步形成了“师德”概念和师德规范。到了现代,又提出“教师专业伦理规范”和“现代教师的职业精神”之说。所谓“现代教师的职业精神”,并不是取代“师德”的概念,实际上是超越“师德规范”的“现代师道”观念。所以,“师道”“师德”“教师专业伦理”和“现代教师的职业精神”,并非同义语。它们各有专门的含义,分别是教师演变过程中不同阶段的产物,又各有局限性。

惟其如此,现在的问题是在历史地、具体地考察相关历史经验的基础上,构建适合我国国情的教师伦理价值—规范体系。

一

“师道”一词,据先师萧承慎教授考证,出自西汉萧望之和东汉桓荣的奏折。[1]原非通行的概念。从唐代韩愈《师说》开始,以“师道”为主题的“师说”层出不穷。除柳宗元答韦中立、答严厚舆“论师道书”以外,尚有:宋代柳开《续师说》、王令《师说》,明代王世贞《师说》、李贽《真师二首》、张自烈《续师说》,明清之际黄宗羲《续师说》与《广师说》,清代翁方纲《拟师说》、章学诚《师说》、姚莹《师说》,以及胡薇元《师说》等。表明在中国古代,“师道”已成为通用概念。唯不仅从魏晋至唐代“师道之不传也久矣”,从唐代至有清一代,各家“师说”仍因师道失传有感而发。故都属针砭时弊之作。惟其如此,所论“师道”的含义也就失之宽泛。

韩愈《师说》为“师道”的代表作,也是传世之作。后来各代师说都是从韩文谈起。至今仍然间或如此。韩文中“师道”的含义似乎很明确,如他所说,“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓‘传其道’‘解其惑’也。”表明“师道”主要是指教师在授业过程中传道与解惑。唯此文中,并未讨论教师传什么道,如何传道,如何解惑,而针对“士大夫之族”耻于相师,强调“古之学者必有师”,又道“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。表明其中所论,主要为学子的“为学之道”,“为师之道”反在其次。不仅如此,其中所谓“师”,亦不限于身份固定的业师,还属“学无常师”之师。颇有“师道”“学道”混淆之嫌。

如果说韩愈把师道失传归咎于世人耻于相师,那么后来的师说,越来越把锋芒指向徒有师名的所谓“名师”。宋代年轻学者王令痛心疾首地指出:“天下之师绝久矣!”“今之名门,徒教粗刺章句,希望科第而已。”明清之际,黄宗羲更“反昌黎意”,作《续师说》反问:“师道之不传也,岂特弟子之过哉?”他在《广师说》中,一针见血地指出,当时的流俗,除句读之师以外,更有举业之师、主考之师、分房之师、荐举之师、投拜之师。这类植根于应试的当红之师,其实同传道、授业、解惑并不相干。名气虽很响,反而不如普普通通的句读之师名副其实,因为一般童子之师毕竟还在授业。

尽管世事如此,古代毕竟还是涌现出一批善待弟子的教师楷模和尊师重道的弟子典范(黄宗羲在《广师说》中多有罗列)。关于应试倾向导致学风沦丧、师道变质的揭发,至今仍不失警示价值。更重要的是,在条件成熟时,“师道”将成为教师伦理价值—规范体系中不可或缺的价值层面。

二

教师的品性与态度,比其他职业从业人员的品性与态度,更容易受到公众关注。这不仅由于教师以未成年的学生为教育对象,其品性和态度可能对学生产生直接影响,而且由于公众中有过受教育经历的成年人,对教师的品性与职业态度能够作出比较,也就对在职教师的品德比较敏感。

不过“师德”是个晚出的概念。在比较完备的教师道德规范形成以前,近代早期学校的章程中即包括规范教师行为的条款。个别尝试建立国家教育管理体制的国家,学校主管当局颁发的学校规程中,更对教师的职业行为加以规范。随着独立的教师组织的产生,更把厘定教师道德规范,作为专业自律的必要措施。

关于学校章程中的教师道德规范,以18世纪“基督教兄弟会”(由拉•萨尔于1720年拟订)的学规《学校指南》为例。其中关于教师的规定有:“每天要教半小时的《教义问答》”“无论何时都不得接受学生或家长的钱财或其他馈赠”“要对所有贫苦学生一视同仁,要爱穷人事业更甚于爱富人事业”“要通过自己的行为和举止,以便在谦虚和一切其他应教给学生并身体力行的美德上,永远成为学生的榜样”“要极其谨慎小心,极少惩罚学生”“不论何时,他们都不要给学生起任何侮辱人格的浑名、绰号”……[2]此学规至少沿用至19世纪初期。

普鲁士腓特烈国王于1763年颁布的《全国学校规程》。其中的教师规范如下。

对教师的要求:……“教师不仅要具备必要的教学能力和技巧,他还应当是儿童的表率,不可将自己每日教导的结果,毁于自己在日常生活中的坏榜样”;

对教师行为的管理:尽管我们认为贵族和其他资助人,拥有招聘教师的不可剥夺的权利,但我们的有关负责人、视察员以及教士,必须监督他们,“不得将任何不称职的、不适当的或放荡的和邪恶的人,聘为教师,或保留在职”“所有教师都不得开设酒菜馆、出售烈酒或啤酒,或从事任何妨碍其工作的职业”“不得有任何以其榜样引诱儿童养成疏懒或放纵之恶习的行为。如闲散游荡、在晚宴或舞会上演奏音乐等”。[3]

随着教育事业的发展,教师数量增加,教师成为社会分工中的职业,遂有独立的教师组织产生。从19世纪开始,美国陆续建立的教师组织,如:全国教育协会(原为1857年建立的全国教师协会,于1870年更名,缩写为NEA)、全国天主教教育协会(成立于1903年)、美国教师工会(1918年建立),以及教育研究机构。

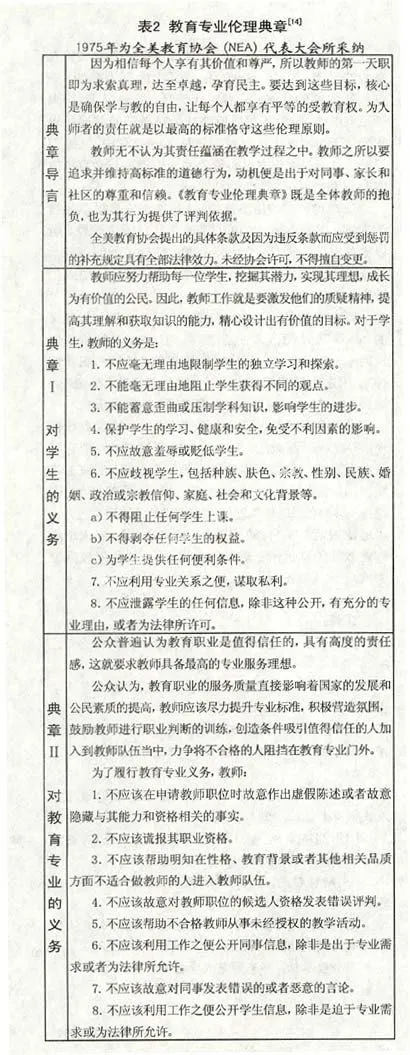

教师组织旨在维护教师的合法权益,建立教师道德规约,规范教师的职业行为,并把履行这种规约,作为自愿参加教师组织的教师对该组织承担的义务,以保证教师职业的声望。其中影响较大的,为全国教育协会厘定的《教育专业伦理典章》(1929年提出,现行伦理规范于1975年修订)。

近代师道与我国传统的师道区别在于:我国古代虽有官学、私学的设置,以教师为谋生手段的人越来越多,而对于为数最多的蒙学教师的职业行为,主要按照习俗行事,并受舆论调节,其规范隐含于习俗之中。当时的“师道”之说,其锋芒主要指向“士大夫之族”对设学授徒的偏见与漠视,同为数最多的一般教师并无多大干系;近代师德则是在教师趋于职业化的背景下,规范一般教师的职业行为。主要为戒律,禁止有碍本职的行为与反教育的行为。教师组织约定的师德规范,则是职业自律题中应有之义。如果说我国传统的师道,主要着眼于教师本职(授业)以外的需要,尤其是传承儒学道统的需要,或针对教师职能以外的倾向,主要是耻于从师的倾向,那么,师德则是关于教师职能活动本身的规范。

三

19世纪与20世纪之交,教育事业日趋制度化,传统教育价值观念在变化中。由于师德只能在非常有限的程度上规范教师的职业行为,而不足以影响教师的就业动机与教师价值取向,故有重新张扬“师道”的必要。

日本学者小原国芳,针对近代以来教师重术轻道、重利轻道的倾向,在日本12世纪教育家山鹿高祐的师道学说启发下,重新提出“师道”问题。

山鹿高祐,字子敬,号素行,世称山鹿素行,为日本师道学说的先驱。他只比黄宗羲小六岁,比黄宗羲早死十年。可算是黄宗羲的同龄人。他虽崇尚孔子儒学,却与程朱陆王的理学异趣。其师道学说与中国的师说亦大相径庭。

他认为“师者,志也”,而“志者,尽人之道也”。其“师道”的要义为:[4]

1.人之范,行之则,乃为师。

2.为有志于为人之道者,乃为师。

3.众望所归,而不得不为人师者,可谓真正之师。

4.教育终以道德教育为中心,故而恪守师道。

小原国芳作《师道论》,对于“师道”的本义、内容重新加以解释。他旁征博引,反复举例,说明“道”与“术”的区别和重道的意义。

他认定“师道就是斯宾诺莎所教导的‘在永恒世界中’,追求永远之道的意思。就是以坚定不移之心,遵从理性的启示”。[5]

“术”就是技术,是技巧,“道”就是“宇宙的大法”。[6]

以奥林匹克竞赛为例,光比纪录,比速度,比奖章,“只教以取胜而忘掉了道,可哀可悲。”[7]

“教师的工作也不可堕落到光传授知识。还必须像耶稣所说的‘我就是道’那样,有扎根于坚定信念的道。”[8]

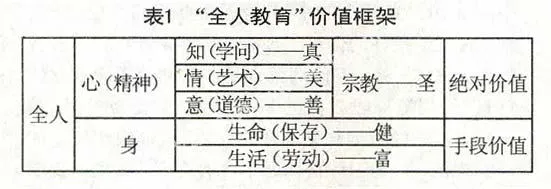

小原国芳扎根于其坚定信念的“道”,便是所谓“全人教育”。“全人教育”价值框架[9]如表1。

上述师道论同中国传统师说的区别在于,我国古代师说,多为针砭世事、矫正时弊之作。唐宋师说主要针对士大夫之族,不仅耻于从师,而且以师为笑谈。明清师说的锋芒则指向谬托师名的伪师,而对于为师之道,反而甚少论及。郑晓沧在其《广师说》中(原载1938年6月4日的《教育通讯》第11期)评论韩愈《师说》时,一针见血地指出:“韩氏所谓‘受业’云云,殆为‘授业’之意”。唯“韩氏对于此点,未加发挥,其文之后段,且敝弃之(非吾所谓传其道解其惑者也。欲不言受业或授业)。韩氏因着重于‘传道’云云,于‘业’则非所重,殆犹是吾国士大夫之素习”。[10]相比之下,日本学者从山鹿素行到小原国芳的师道之论,则属为师之道。客观上由于中国古代师说以“非师者”中的“反师道现象”为批判对象,而小原国芳则针对教师中的“重术轻道、重利轻道现象”。倒是黄宗羲的《续师说》与《广师说》,对于“应试教育”风潮中的某种“名师现象”,至今仍不失警示的价值。

小原国芳的《师道论》,旁征博引,反复举例,却缺乏谨严的论征,以致其“师道”概念并未展开,但其精神还可以领会。说得明白一些,便是以教师职业为自己的事业,对教师职业有敬畏之心,立志为教师职业的完善而坚持不懈的努力。这不是“师德规范”所能解决的问题。

四

如上所述,小原国芳的师道论,其“师道”概念并未展开,也就没有形成思路。他所提出的教师的信念和“师道”的内容,是他所倡导的“全人教育”,从而把“师道论”折入“教育论”。好在同时期杜威提出的“教师的职业精神”,倒有助于打开“师道”的思路。

“师道”,原是植根于东方社会文化中的概念,萌生于西方社会文化中的杜威学说中提出的“教师的职业精神”,实相当于“师道”。

杜威于1919—1921年间在华讲学中,多次作过以“教育者的天职”“教育者的责任”为专题的演讲。其中提出了“教师的职业精神”概念。

他提出教育者的责任如下。

1.对于知识应负的责任:教师不是把自己头脑中的知识“搬出来”教给学生,就算了事,“必定要培养一种兴趣,对于学问上有很大的热忱,有继续研究的精神,时时在知识改造中”“这种研究精神,是学生的精神,也是教育者应有的精神”。[11]

2.对于学生应负的责任:“做教育者,如能对于学生有一致进行共同利益的观念,视学生的快乐就是自己的快乐,学生的进步就是自己的进步,那么,不但不以为苦恼,转觉得很快乐的了。”[12]

3.对于社会应负的责任:教师“不但注意于学校以内,更当注意于社会。不但做学校的教师,更当做社会上一般人的教师、学生家属的教师。个个教员有这种意思,继续地做去,那么,中国前途很有希望”。[13]

由于教师的本职为教学,并在教学过程中教育学生,故每个时代都不致忽视教师掌握所教学科的知识。近代教育趋向发展学生的个性,相应地要求教师尊重学生个性,并为发展学生个性奠定基础;到了现代,逐渐意识到学生的个性,其实是个体社会化过程中显示出来的差异。学校教育旨在促进个体社会化。为此,就有必要沟通学校与社会之间的联系。相应地要求教师具有社会责任感。不仅使学校教育适应社会需要,而且主动为社会服务,以促进社会进步。

在这里,不仅反映时代潮流,赋予教师以社会责任,而且使教师对知识的责任与对学生的责任获得新意。

杜威把上述教师应有的责任,作为现代“教师职业精神”的三要素。其实也可把它视为“现代师道”的三要素。

从杜威倡导的“教师的职业精神”到在实践中建立教师职业的价值标准与行为规范,经历了长期探索过程。前面提到的全美教育协会1975年厘定的《教师专业伦理典章》(见表2),堪称现代教师伦理价值—规范体系的雏形。

在这个文本中,“导言”为教师应有的价值观念,即教师的伦理价值标准。相当于“师道”;“典章I”的小序,为教师应有的学生观念(属“师道”),“教师对学生的义务”,为教师对待学生必须遵循的行为准则(属“师德规范”,基本上为戒律);“典章Ⅱ”的小序,为教师应有的职业—专业观念(属“师道”),“教师对教育专业的义务”,为教师对教师职业必须遵循的行为准则(属“师德规范”)。从而形成教师伦理价值—规范体系的雏形。

在此典章的序言中,宣称“教师无不认为其责任蕴涵在教学过程之中”。即认定教师的本职为教学。主要在教学过程中教育学生,以本职工作尽社会义务。这是由于在现代社会中,已经形成发达的社会教育系统及其他公共服务事业。教师参与学校以外的公共事业或公益活动,属于个人自愿的事情。教师组织不宜就此对其成员作出强制性的规定。

五

综上所述,教师伦理价值—规范体系的形成,经历了长期摸索过程,才算有了一些头绪。如果以史为鉴,从中便不难看出我国在建构教师伦理价值—规范历程中有待解决的问题。

单从表面现象看来,我国古代主要关注“师道”,当时关注师道,是由于普遍忽视师道,如今通行“师德”,以致迄今尚未萌发构建包括师道、师德在内的教师伦理价值—规范体系的念头,这且不谈。真正的问题或许倒在于我们所谓的“师德”,到底是怎么一回事?

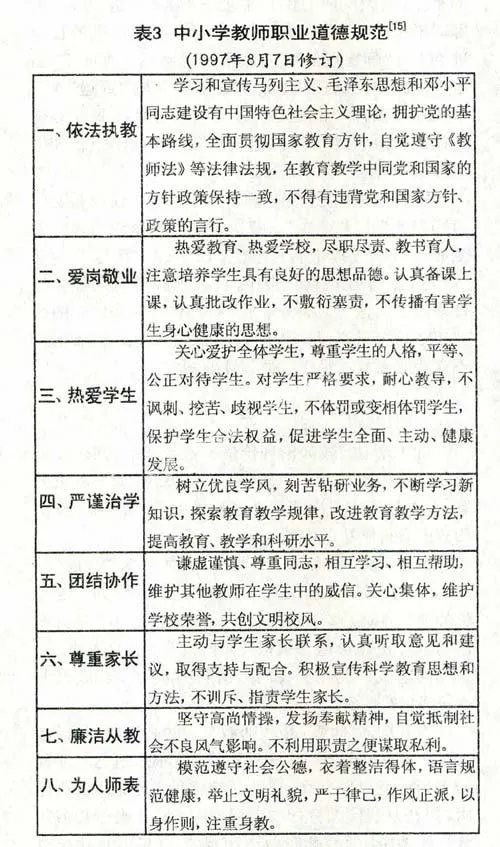

在我国,“师德”是教师教育中的必修课。可惜本人以往没有机会修习这种课程。也就不知道这门课程的老师究竟讲些什么,更不了解这种课程起了什么作用。好在从我国教育行政当局会同教育工会于1997年修订的《中小学教师职业道德规范》(见表3)中可以知道一些线索。

这个文件所列“师德规范”,共8条43款。实际上是8类43条规范。按理作为普通教师,只能把明文规定的道德规范作为自己的行为准则,严格遵循,不得说三道四。好在近据报载,教育主管当局正在就进一步修订这个文本征求意见,也就不妨说一些看法。

1.这个称之为“教师职业道德规范”文本中的条款,虽然条条都对,问题在于它究竟能在多大程度上作为“道德的”规范,调节教师的职业行为。

道德,据《哲学大辞典》(上海辞书出版社2001年版)解释,其含义为“以善恶评价为标准,依靠社会舆论、传统习惯和内心信念的力量,来调整人们相互关系的行为准则和规范的总和”。依照这种解释,只有符合公认的善恶标准的规范,才称得上“道德的”规范。违背这种规范的行为,才可能受到社会舆论或个人良心的谴责。那么这究竟是怎样的道德规范呢?一般说来,主要是针对已经发生或可能发生的“失德”行为的规范。即以戒律表示的规范。它属于道德的底线。这就可以理解,为什么从前述18世纪学校规程到20世纪全美教育协会《教育专业伦理典章》的教师道德规范,大都属于戒律。这些规范对所禁止的行为的表述,都比较具体,并不含糊,以防止规避这种戒律。而在我国现行教师职业道德规范中,只有5条戒律,占规范总数(43条)的11.6%。

惟其如此,近年来我国教师中发生的一些突出的涉德事件,如尹健庭解聘事件、“范跑跑事件”“杨不管事件”等,当事人都曾受到公众舆论的谴责,而一旦对当事人作出严格处理,当事人反而受到舆论同情,或许同我国师德规范较为含糊不无关系。

2.以上是就习俗道德意义上的师德而言的。在这个意义上的师德是历史地形成的。它是所有教师都不可违背、多数教师不致违背的行为准则。惟其如此,触犯这种戒律的行为才可能受到公众舆论与个人良心的谴责。然而,这种习俗意义上的行为准则,毕竟只是师德的底线。随着时代变迁、社会进步,局限于习俗道德,也就不足以反映社会对教师的普遍要求和变化了的教育状况,故在不同社会—文化中,又提倡反映该社会—文化中核心价值的伦理道德与教育价值取向,相应地提倡教师伦理道德。

伦理道德与习俗道德的区别,在于它是提倡的行为准则。主要诉诸人们的信仰,尤其是诉诸理性。所以它首先是先进分子的行为准则。伦理道德的规范一旦成为人们普遍认同和习惯了的行为准则,它便成为较高水平的习俗道德。

隐含在教师伦理中的价值观念,可视为现代意义的“师道”。小原国芳正是把“师道”作为教师价值追求的东方文化的表达。杜威所提倡的“教师的职业精神”,用东方简明的语言表达,便是现代的“师道”。这种“师道”,正是“教师伦理道德”的精义所在。

我国现行“教师职业道德规范”中,除少数戒律外,多数规范都属于(或近于)伦理道德。如把它同全美教育协会《教师专业伦理典章》对照,那就不难发现,由于我国长期囿于“师德”视野,又忽视“习俗道德”与“伦理道德”之分、“师德”与“师道”之分、“道德规范”与“行政规范”(纪律)之分,尚未形成构建教师伦理价值—规范体系的自觉,故所列教师道德规范不得要领。

注释:

[1]萧承慎.师道征故[M].台北:师大书苑有限公司,2006:3.

[2][3]克伯雷.外国教育史料[C].武汉:华中师范大学出版社,1990:313-315、516-517.

[4][5][6][7][8][9]小原国芳教育论著选(下卷)[M].北京:人民教育出版社,1993:364-365、323、324、325、326、340.

[10]王承绪,赵端英.郑晓沧教育论著选[C].北京:人民教育出版社,1993:229.

[11][12][13]袁刚,等.杜威在华演讲集[C].北京:北京大学出版社,2004:568、569、570.

[14]斯特赖克,等.教学伦理[M].北京:教育科学出版社,2007:1-2.

[15]教育部政策研究与法制建设司.现行教育法规与政策选编[C].北京:教育科学出版社,2002:209.

(作者单位:华东师范大学教育学系)

(责任编辑:王啸)