论中国传统民间服饰品-暖耳

周 萍

暖耳,又名耳暖、耳衣、耳套,暖耳是一种防寒护耳用具,也叫护耳,是中国传统民间服饰品之一,反映了我国衣冠服饰的等级文化及服饰审美文化中“真、善、美”的思想。

一、暖耳的历史渊源

周汛女士与高春明先生在《中国衣冠服饰大辞典》书中指出“暖耳由唐代耳衣演变而成”。唐边塞诗“金装腰带重,绵缝耳衣寒”,此诗描写了唐代出征边塞的武士的着装,指出耳衣是一种军戎服饰,通过衣装的描写体现了边塞地区气候的寒冷及出征将士的疾苦。元明时期暖耳较为盛行且多用于男子。明代暖耳列入官服制度,是百官入朝时的一种御寒东西,佩戴有一定时候、一定地位。《明宫史》(实刘若愚《酌中志》一部分)称,宫廷月令节分穿戴,十一月“百官戴暖耳”。可见这种御寒用具,还必得封建帝王许可才能戴用。所以明大臣奏事有“时已隆冬,尚未戴暖耳”语。明万历刻本《御世仁风》中的官吏即戴有暖耳,暖耳是用钩带缀套在冠帽上。老百姓不许随便戴,戴即犯罪。据明代板画所见,有仅在耳部附加约四寸大小皮毛套子的,似即清代耳套所本。有全部套住帽子的称之为帽套,是官员入朝奏事时戴的。清朝时,暖耳发展成为一种民间服饰品,在寒冷的冬天北方的男子出行时皆喜戴暖耳,在此时暖耳也成了女性用于保暖美观的装饰品。且此时暖耳的形制发生了较大变化,佩戴暖耳的人群也由最初的武士发展到妇女及儿童,由最初的保暖功能发展至既具保暖功能又具装饰作用的服饰品。

二、暖耳的形制

辞海中对形制有两种解释,一是指以有利地形而制服对方;二是指形状、制作。《晋书·舆服志》:“皂轮车,驾驷牛,形制犹如犊车,但皂漆轮毂上,加青油幢,朱丝绳络。”其中“形制”一词即为“形状、制作”之意,本文中形制也指“形状、制作”。不同朝代暖耳的名称与形状又有所不同,其形制也不相同。唐朝时称之为耳衣,元明时期称之为暖耳,元明时期的暖耳在唐耳衣的基础上稍作改制,通常做成条状。明代沈德符《万历野获编·貂帽腰舆》:“京师冬月,例用貂皮暖耳”。以毛皮制成的暖耳也被称之为“皮耳朵”。明代暖耳亦有用黑色素用作一高约二寸的圆箍,两旁垂下护耳的长方形貂皮。清朝时称暖耳为“耳套”。清《乡言解颐·耳套》:“世有不因盗铃而掩,不为避骂而塞,但恐风之来割而暂忍一时之聋者,耳套是也。幼时冬寒,畏冻耳,连头与项颈为耳护子,又曰脑包儿。……”。从流传下来的暖耳实物看其形状趋于多样化,有桃形、荷花形、金鱼形及蝴蝶形等等。暖耳的形制不一,有以兽皮或质地厚实的布帛做成环状,套于耳上;另有以布帛做成圆箍,两边包以毛皮,使用时联缀在冠帽 上。

不同的生态环境、不同的历史和文化背景,使我国众多的民族发展成为今日具有各自语言、习俗、文化、宗教信仰等独具特色的人文状况与景观。俗语说“五里不同风,十里不同俗”,不同地区的不同生活方式孕育着不同的文化,造就着不同的民族,受到民族心理、民族信仰和民俗习惯的影响,暖耳呈现不同的地域形式。南方地区冬季较北方地区暖和,配戴暖耳的人很少,北方地区冬季寒冷,为防严寒人们出门多戴暖耳。如山东地区称暖耳为耳圈、耳朵暖、耳捂等,多用蓝黑绸布作面料,里絮棉花,边缘缝上兔毛,中系一绳,挂在耳上,用以防寒。河南地区称暖耳为耳套、或耳护等。耳套分两种,一为“耳按儿”、俗称“耳掩儿”。制作以耳为模,柔软布为料,套外下边接缝处镶以兔毛,富裕人家则以缎帛做面,面上还刺以花草虫鸟和诗词格言,如“眼观千行字,耳听万人言”等,戴时罩于耳上。另一种是套在耳上的耳暖,亦称“耳衣”,为一耳朵大小的圆圈,用兔毛或羊毛做成,两耳暖之间由一细线相连,不戴时系于衣扣上或佩戴胸前,是农民和流动小商贩的护耳之物。甘肃及宁夏地区回族人民也喜欢佩戴耳暖,与汉民族人民所配戴耳暖相比在材料选择及刺绣纹样上有所不同。汉民族所配戴的暖耳上的动物毛皮多为兔毛、羊毛、狗皮、狐皮等,刺绣纹样多为花卉、吉祥纹样等,而回族人民所配戴的暖耳上的动物毛皮多为兔毛、羊毛,刺绣纹样多为花卉及有着伊斯兰教信仰的的图案纹样。

对暖耳形制的研究主要从暖耳的形状、色彩、用料、图案纹样、制作及装饰工艺等方面分 析。

(一)暖耳的形状

根据文字记载及民间流传下来的暖耳实物和传世照片分析暖耳的形状有多种,有套在耳上的圆圈形,有桃形、荷花形、金鱼形及蝴蝶形等等。其中以桃形暖耳最为常见,多为男子及女子配戴,其它形状如荷花形、金鱼形及蝴蝶形多为年轻女性配戴。

(二)暖耳的色彩和用料

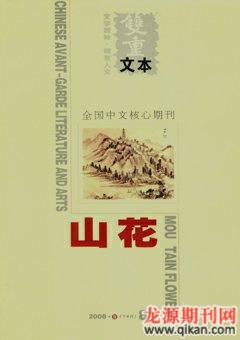

现存实物暖耳多为清末民初的传世品,在色彩上,历经岁月的演变,已经不能完全准确的反映本来的色彩,所以在这方面的研究中,是通过肉眼来对色彩特征进行鉴别,并主要鉴别面料本身的色彩及装饰色彩即拼接或刺绣丝线色彩等。对暖耳色彩的研究主要是暖耳面子本身的色彩、暖耳里子色彩和图案纹样的色彩构成。暖耳面子色彩多为冷色调的黑色与蓝色,里子多为蓝色及粉红与本白色。图案纹样色彩丰富、对比强烈富于装饰感。如图1山西地区传世品暖耳,以低明度的黑色为底色基调,上面花卉配中、高明度的白色、粉红、玫瑰红、翠绿、粉绿等,边缘绣以高明度的黄色“实狗牙”边儿,色彩对比强烈、新鲜浓艳、富于装饰。暖耳的色彩多为原色,纯色的搭配达到强烈对比的明快色彩效果并力求统一和谐,体现了中华传统服饰色彩文化,大气而豪放,色彩情调喜庆吉祥,色彩形式艳丽明快,赏心悦目独具东方特色。

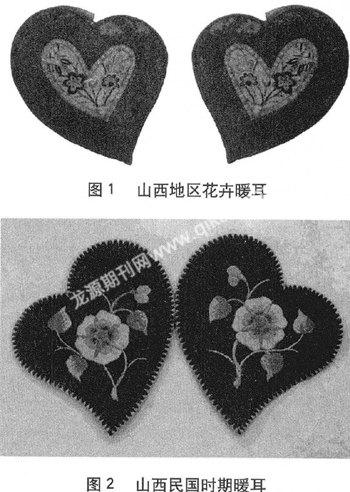

采用感观鉴别法对传世暖耳的用料进行分析得出,暖耳用料多为棉平纹布和锻纹组织的丝织物。暖耳用料较少,一般由做衣服的下脚料做成。从图2可以看出暖耳有拼接,可以推断出此款暖耳由做大件衣物所剩余的碎料做成,体现了中国妇女勤俭持家、心灵手巧的传统美德。民间流传下来的暖耳传世品多为深蓝、黑色的布帛絮以棉花及各种动物毛皮制成。然而不同民族由于宗教信仰、文化不同,其暖耳所采用的材料也不同。如蒙古族、汉族和其他非穆斯林民族的皮毛暖耳,有羊皮、狗皮、狐皮、狼皮甚至豹皮质料的,但回族一般用羊、兔等性情温顺的畜皮毛质料,而不用食肉猛兽的皮毛质料,这与回族穆斯林不食凶禽猛兽之肉的禁忌,出于同一教义教 律 。

(三)制作工艺与装饰工艺

暖耳的制作多为手缝,既是用手针和线,依靠手工来缝制完成,在对暖耳研究中发现的常用两种传统的针法的运用情况,分别是绗缝(扎针)和缲针,绗缝是中国传统手针工艺基本的针法之一,有长、短绗针之分。缝制时由右向左间隔一定距离构成针迹(通常约为0.2cm),这种针法是最简单的对接方法,正面与反面形成的线迹正好相对。缲针有两种,一是明缲,二是暗缲。明缲又称为扳针,线迹为斜扁形,隐藏于衣服折边、贴边的夹层中,通常用于镶边、滚边等部位的固定中,根据各部位的具体情况,针距一般在0.2~0.5cm之间暗缲又称暗针,正面不露针迹,也有正面、反面都不见针迹的,同样用于服装的贴边等外。

暖耳的制作工序一般为裁样、刺绣、填棉絮、装夹里及装小耳朵片。从流传下来的传世品可以看出暖耳的制作工艺十分的巧妙精良、工整、细腻,其外形结构、装饰及手工制作力求以巧为上。其装饰工艺也是丰富多彩如刺绣、镶嵌、滚边等,暖耳所用到的刺绣针法一般为锁绣、平绣、盘金绣等独具民间艺术特色的手工针法。如图2是山西民国时传世品暖耳,此款暖耳采用了异色拼接的形式,合理利用小面积面料拼接并做出精美的暖耳,体现了暖耳制作工艺的“巧”及中国妇女心灵手巧,善于持家的美德。在暖耳的拼接处镶了细花边,同时暖耳的边缘采用了滚边的形式。暖耳上的刺绣图案一般为花卉图案及传统的吉祥图案,如富贵花、蝶恋花、岁寒三友、三多及鹿纹等有着象征吉祥意蕴的传统纹样,古代妇女正是通过这些传统刺绣图案来概括生活中各种事物,寄托着制作者希冀和愿望,如趋疾避害、富贵平安、吉祥如意、忠孝、长寿等寓意。这种象征性的手法与刺绣技艺相结合,代表着古代刺绣纹样的创作思想,不断完善发展形成独特的有图必有意、有意必吉祥的图案内涵特征。如图3是北京传世品“三多”暖耳,此款主要采用盘金绣针法,三多由桃、佛手、石榴组成,寓意多寿(桃)多福(佛)多男子(石榴,石榴子多),三多组合在一起,便成了人生幸福美好的象征。暖耳边缘锁有黑色狗牙绦子边儿,以斜向的短针排列成底边0.3cm,高0.5cm的小三角形。长短五针为一个狗牙,用锁扣眼针法。清《乡言解颐•耳套》:“……今则可耳做套,以毛裹之,外必镶狗牙绦子。习俗移人,牢不可破如此”。以此看出暖耳的制作工艺已成为一种习俗,一种体系。无论是“实狗牙”边儿还是滚边都符合中国传统服饰的基本架构“平面结构”和“衣缘变化”这一规律性特征。

三、暖耳的功能与文化内涵

暖耳是我国传统服饰品之一,早期的暖耳体现我国传统的“礼”的文化思想,有着“便身、利事”的保暖功能,同时也有着装饰审美功能,体现我国传统审美文化思想及民俗内涵,也反映出不同民族的宗教信仰。

(一)暖耳所体现的“礼”文化

明刘若愚《酌中志》卷十九:“……其余常行近侍,则只戴暖耳。其制用玄色素,作一圆箍,二寸高,两傍缀貂皮,长方如披肩。凡司礼监写字起,至提督止,亦止戴暖耳。”《明宫史》也称,宫廷月令节分穿戴,十一月“百官戴暖耳”。以此可以看出明代时期暖耳是一种官服,配戴者要有一定的地位,且暖耳的形制也有所限制,必得封建帝王许可才能戴用。这符合我国审美文化中“礼”的思想,礼即指一切统治阶级规定的等级制度和秩序。暖耳所蕴涵的这种具有认识价值和社会意义的“真”之美,具有教化价值的伦理内容。

(二)暖耳体现着“便身、利事”的审美文化思想

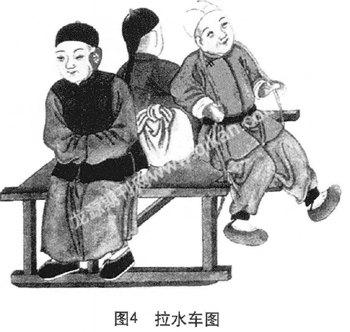

暖耳的实用功能即保暖,实用的态度以“善”为最高目的,符合古代“便身、利事”的审美文化思想。近人徐珂《清稗类钞·服饰》:“燕、赵苦寒,朔风凛冽,徒行者两耳如割,非耳衣不可耐。肆中有制成者出售,谓之耳套,盖以棉或缘以皮为之也”。暖耳通常用棉布、丝织物及绒布等厚实的面料为之,其里多填棉絮或以毛皮为里以增加其厚度以保暖,同时由于棉絮及毛皮本身所具有良好的弹性、柔软性、含气量大,有着较好的保暖性,更能有效的抵御严寒,达到保暖效果。在北方寒冷的冬天,外出行者使用暖耳以御寒冷。如图4为《北京民间风俗百图》中的拉水床图,此图刻画了在寒冷的北方因护城河都已冻结成冰,行人以水床为渡河工具及人们的衣着状态。其中一人头戴瓜皮帽,耳戴桃形暖耳以达到保暖护耳的目的,从此图我们也可清晰的看出近代暖耳的形状及佩戴方式。

(三)暖耳体现着我国传统的审美文化及民俗内涵

我国传统的审美文化“衣必常暖,而后求丽”,在满足其实用需求后,人们也十分注重服饰品的美感,美感的的态度以“美”为最高目的。暖耳通过色彩、刺绣纹样及特殊装饰工艺以求美。暖耳的底色大多为深蓝、黑色,其装饰色彩大多为高明度的大红、枣红、绯红、桔黄、翠绿、粉绿、沽蓝等,色彩对比强烈、新鲜浓艳、富于装饰,有浓厚的北方特色。民间流传下来的传世品暖耳多为桃形,且佩戴者多为男子,象征着佩戴者长寿。中国服饰文化审美要求“衣必文绣”,暖耳这一传统服饰品也不例外的运用了刺绣这一传统的装饰手法。暖耳上刺绣纹样多为花草、吉祥图案,人们常常通过装饰图案表达对生活寄予无限希望,对短暂的生命充满眷恋之情,对未来抱有美好的心态。人们借助自然万物的特性,将其转化为表达自己心愿的艺术形式,用艺术的语言说出人们的心声。如牡丹花象征昌盛、富贵、吉祥;而竹梅在图案中同时出现时,竹为君子,梅为佳人;石榴和佛手象征多子多福;富贵花表达人们追求美好富贵生活等。如图5山西传世品暖耳,色彩对比强烈,图案为适合纹样,其中蝠通“福”,鹿通“禄”,如意纹样寓意事事如意顺心。部分地区未出阁的姑娘还有着把亲手制作的精美暖耳作为定情物,送给自己的心上人的习俗。从民俗学角度看,暖耳的色彩及装饰纹样的选择不仅反映了中国传统的审美思想,同时也反映着不同民族不同的宗教信仰。

(四) 暖耳反映着不同民族不同的宗教信仰

从暖耳的所用材料、装饰图案及制作工艺技法可以判断出穿戴者的宗教信仰,如前文所提到的回族一般用羊、兔等性情温顺的毛皮为制作暖耳的材料。回族暖耳的装饰图案大部分为几何图形和花草刺绣,也有着伊斯兰教信仰的圣灵之物鸽子的形象,在其它民族的暖耳或服饰品中,我们很少看到鸽子的形象。由暖耳上鸽子的图案纹样我们就可判断出穿戴者的宗教信仰。暖耳是回族人民重视的头饰。因为在回族看来,人的头是真主创造人类时赋于人类最高贵的部分,人类应当重视头部的装饰。因此在选择制作暖耳的质料时回族女性多选择毛长绒厚的上等毛皮,同时做工也极为精巧。回族的小孩和女人不戴暖耳,而是专门给成年和老年男性缝制的(如图6所示)。因为回族的白帽不具备防寒保暖的功能,而由于宗教信仰的缘故他们又不愿意用其他的防寒品遮掩白帽,这样暖耳就成为他们冬季防寒保护耳部的首选用品。特别是一些职业宗教人士,在冬季是决不戴棉帽的,在宗教活动和日常生活中戴着暖耳以挡风寒。对回族而言,暖耳是一种防寒用品,更是一种精妙的装饰品,有着保暖的实用功能,又有着很高的艺术审美价值,并且满足了他们的宗教情绪。

四、结语

从暖耳的历史渊源及发展我们可以看出,暖耳是古代男子用于防寒护耳的服饰品。在明代暖耳做为一种官服,反映了封建社会的等级制度,体现了我国宗法制度“礼”的文化。随着朝代的变更和社会的进步,暖耳成为妇儒皆戴的一种民间服饰品,其形制也有了很大的变化。暖耳的形制体现了我国传统服饰审美文化,传达了一定的社会文化信息和人的审美情感,反映着我国传统的美学思想及民俗宗教信仰。研究学习制作暖耳的传统手工艺及图案装饰手法,传承中华传统民族文化艺术,从而设创作出凝结着中华民族神韵和精神风采的现代服饰品。

参考文献:

[1]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:世纪出版社,2005.

[2]沈从文.沈从文全集.32卷物质文化史[M].太原:北岳文艺出版社,2002.

[3]辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1989.

[4]周汛,高春明.中国衣冠服饰大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,1996.

[5]山东省地方史志编纂委员会编著.山东省志.民俗志[M].济南:山东人民出版社,1996.

[6]河南省地方史志办公室.河南省志.民俗志[M].郑州:河南人民出版社,1995.

[7]陶红,白洁.回族服饰文化[M]. 银川:宁夏人民出版社,2003.

[8]张云慧.中国传统手工艺刺绣与现代服装设计初探.Fashion China[J].2002,(116).

作者简介:

`周萍(1961—),女,河南新乡人,河南科技学院艺术学院副教授,研究方向:服装设计与文化。