让“舞台课”成为研究大餐

斯苗儿

教学评比活动如何突出“研究”价值,让参与者尤其是听课教师满载而归,真正撼动日常教学?浙江省教育厅教研室举办的第十届小学数学课堂教学评比活动给人以启示。此次活动采用“同上一堂课”的形式,选择新课程“数与代数”中的计算教学内容进行评比和研讨。其从选题到评比方式都有诸多创新,促使“舞台课”向常态教学回归,望能给教研员们以借鉴。

以实效作为活动的价值取向

教研工作对于创造性地实施新课程,全面落实课程改革的目标,切实提高教学质量,促进教师专业发展,提高学校课程建设的能力,具有重要意义。作为教研活动方式之一的课堂教学观摩评比活动,也一直深受教师的欢迎,对提高教师的业务素质和课堂教学质量及效率具有不可低估的作用。但随着课程改革的推进和逐步深入,教研活动的方式是否符合新课程的理念和要求?是否有利于教师的专业化成长?这需要我们重新思考。

以往进行这样的课堂教学评比,从活动的准备到结束,常常是上课教师在忙,担任评委的专家在忙,广大听课教师只需带着耳朵当陪客。从活动的效果来看,上课教师和相关的教研员常常为了一节课反复试教,不断打磨,投入了满腔的热情,付出了艰辛的劳动,但由于有评奖的压力,即使有一些创意,也不敢轻易付诸实施;担任评委的专家们只要把十几节课排出等级就算完成任务;广大听课教师只知道哪些课得了一等奖,哪些得了二等奖,至于每节课的成败得失不得而知。

这样一来,由于课堂教学观摩只“观”不“摩”,即使是优秀的课例,也很难从个别教师的行为转化为群体教师的行为。活动虽然开展了,但学校状况依然如故,教师的行为也依然故我。原因何在?一是缺乏主题和整体规划,活动的目标不明确;二是过于关注評比的等级,未能从听课教师的需求出发,选择的课题缺乏代表性和典型性;三是缺乏反思意识,不注重活动后的反思及成果的宣传推广;四是缺乏民主、开放的教研机制,只推崇专家坐堂,未能发挥听课教师的主动性和积极性。

正是基于以上反思,如何让课堂教学评比活动做到“研”、“评”结合,便成了浙江省第十届小学数学课堂教学评比活动组织和策划的主要价值追求。

“研”、“评”结合的策划理念和实施策略

1.课题选择要凸显针对性和导向性。

新课程实施以来,在各类教学研讨活动中,教师们听得最多的课是“可能性”、“搭配”、“统计”等。而计算教学作为小学数学教学的主要内容,尽管占了较大的比重,也很具有典型性、代表性和普遍性,却很少有人愿意上观摩课。但这并不说明:计算教学已经有了非常成熟的经验,广大教师已驾轻就熟,以至于不需要再进行深入研究了。事实上由于新课程对计算教学的目标有了重新定位,不但要求学生正确理解算理、掌握算法,形成计算技能,还要求教师引导学生自主探究,经历算法形成过程,鼓励算法多样化,并在解决问题过程中体验计算的价值。这样一来,计算教学就给教师带来了更大的挑战,更需要加强研究。

因此,此次活动的课题就锁定“数与代数”领域中的计算教学内容进行研讨,以增强活动的针对性和导向性。提前半年宣布赛课领域,以引起全省更多教师和教研员对计算教学的关注和研究,促使上课教师整体把握计算教学的要求。在省级教研活动中,选择《两位数乘两位数笔算》、《9的乘法口诀》、《平均分》、《除数是一位数的除法笔算》等内容作为观摩课,让具有一般意义的“家常课”登上交流与研讨的舞台,大张旗鼓地开展计算教学研究,其最终目的是要让广大教师掌握计算教学的一般规律。

2.评委组成及记分方法的科学性和客观性。

此次活动承载着教学评比的任务,要分出一、二等奖,而赛什么、怎么赛、评委如何组成以及如何能很好地体现评比的公正、公开和公平,一直是大家开展教学评比活动时感到棘手的问题。此次活动采用每三位教师“同上一堂课”的形式,大地(市)的教研员不担任评委,由学会的理事长、秘书长及学术委员组成专家评委组,选出110位与会代表组成“大众评委组”(每个地市10位),专家评委组与大众评委组分开打分,分别对12节课进行排序。

与以往此类活动有所不同的是,专家评委组是在认真议课、各抒己见的基础上各自打分排序的,最后把专家评委组和大众评委组的分数相加作为综合得分,其中专家评委的占80%,大众评审的占20%。以综合得分的高低排序,前六名就是一等奖。值得注意的是,按这样的分值比例,如果12节课要评出6个一等奖、6个二等奖,大众评委改变不了专家评委所排的前4名得一等奖和后4名得二等奖的确定性,能改变的仅仅是中间4名,在实际的比赛中专家评委难以拿捏的也就是中间4名的获奖等级。这样,既能确保专家评委的权威性,也能体现大众评委的参与性。

3.“研”、“评”结合生成感悟与反思。

尽管此次活动有评比的任务,但交流研讨才是活动的目的和价值所在。在活动中,广大听课教师关注的不仅仅是比赛中谁得了一等奖、谁得了二等奖,而更加关注这些课方方面面的成败得失,希望听“明白课”,从而指导自己的实践。为了满足广大教师的需求,每半天三位教师同一课题的观摩课结束后,均安排了交互式的评课活动。其中包括上课教师课后反思、与听课教师的互动交流、专家讲评以及教师与专家互动等环节。这样,“研”、“评”结合的方式,使活动淡化了评比的痕迹,强化了交流、研讨的目的,从而激起与会代表“再上一堂课”的欲望。

此次活动以“同上一堂课”为名,正是为了更好地凸显交流研讨的价值定位。三位教师上同一堂课,可以展示他们对教学内容的多元解读,对教学目标的不同定位,对教学过程的个性设计,这本身就是进行课堂教学研究的一种值得倡导的好方式。能让教师们感悟到:同一堂课也可以有不同的上法,而且也应该有不同的上法。在“同课异构”的活动中,更能促使听课教师和上课教师进行深入思考:好课可以有不同的上法,但不宜改变的是什么?只有找到这个问题的答案,广大教师才能在新课程实施过程中,以“扬弃”的态度对待教学实践。

4.备课常态化让评比走近教师。

以往的教学观摩活动,作课教师教学准备的时间较长,半个月、一个月甚至几个月,背后还有庞大的“智囊团”帮助出谋划策,教案也往往几易其稿。这样的课,当她真正呈现给大家时,已经成为一道道精致的大餐,不少教师听完这样的课,经常会发出这样的感叹:“这课好是好,就是离我们太远。”而此次活动改变了以往自选课题,长期备战的状况,课题由大会统一规定,上哪一节课由上课教师现场抽签决定,从抽到课题到现场上课仅仅给两天时间准备。显然,这能使“舞台课”更接近于日常的课堂,而近乎常态的教学所暴露的问题更具有典型性,更贴近一线教师的教学实际,能使更多的教师产生共鸣,也更符合新课程实施以来我们所倡导的“扎实有效”的课堂教学要求,即用简简单单的手段、朴朴实实的语言上出扎扎实实的课。

5.在材料的选择中寻找继承与创新的平衡点。

在此次活动中,由于是临时抽签、现场备课,上课教师来不及提供教案,便提供了“人教版”、“北师大版”和浙江省编教材等三套教材的相关内容的复印资料。之所以提供这三套教材的内容,是经过仔细斟酌的,也算得上此次活动的一大创新。这一创新同样来自对课程改革实践的反思。

课程标准实验教材与以往的教材相比,从材料的选择到呈现方式都发生了较大的变化,一些教学用书也减少了以往详尽的教材分析,这都给教师提供了更为广阔的创造空间,但也增加了他们“吃透”教材的难度,使不少教师表现出对教材的迷茫。教师对教材的不理解造成在教材的使用上两种截然不同的方式。一种是完全照搬教材,认为新教材应该什么都好,不管其中的教学材料如主题图等是否符合当地的实际,只管照搬教材上课。另一种则完全脱离教材,认为教师是课程资源的开发者就意味着可以随心所欲。说明在新课程实施的起始阶段,指导教师研读教材显得尤为重要。如果实施新课程的教师,手头能有几套不同版本的教材,就可以在比较中找到继承与创新的平衡点。

因此,此次活动提供三套教材的内容,不但给上课教师提供了丰富的课程资源,更重要的是,为广大教师提供了钻研教材的一种思路,促使他们在比较三套教材后进行认真思考:从省编义务教育教材到课程标准实验教材,尽管选择的素材和呈现方式都发生了很大的变化,但作为数学教材,就以《两位数乘两位数》、《除数是一位数的除法》为例,不变的究竟是什么?从而提高教师研读教材的能力。

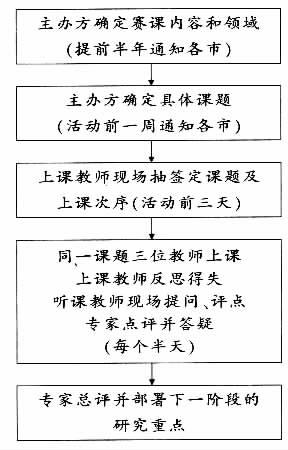

此次小学数学课堂教学评比活动的操作流程如下:

深度思考

与往常相比,此次观摩评比活动选择四节计算教学的内容,采用临时抽课、现场备课、不经试教直接上课的形式,“研”、“评”结合,从内容到形式都比较特殊,给课堂教学评比活动注入了新的活力,使与会代表有了更多的收获和思考。

1.充分调研使主题明确。

教研工作担负着教学服务、教学指导和教学研究的任务,教研活动的组织和开展无疑要急广大教师之所急,及时为基层教师提供教学服务和教学指导。浙江省教研室组织的学科教研活动,规模大、影响面广,是指导全省小学数学教学实践和引领教学研究方向的重要窗口。作为活动的策划者,我们必須思考:如何使每次活动都让与会代表有所收获,并能倡导一种方向。也就是如何使主办方对活动的价值定位与广大与会代表的需求趋向一致。

为此,每次活动都需要在充分调研的基础上确立明确的主题。通过实地听课和座谈会了解到:面对新课程和新教材,面对课堂教学实践,教师们有太多的问题需要探讨,但究竟哪些问题最为关键、最受关注呢?就目前的课堂教学而言,如何体现计算教学的新理念成了教师们最大的困惑。作为基层的学校和教师急切盼望着有一个学习、交流、观摩和研讨的平台。因此,此次活动就在广泛征求意见的基础上把“扎实有效地推进计算教学改革”作为主题。

教研活动是开展教学研究的载体之一,活动的质量和效益是基层教师始终关注的问题,也是教研工作的生命力之所在,而教研活动应针对学科研究的情况进行整体规划,每个活动应该纳入到学科教学研究的整体规划之中,以体现教学研究的长期性和前瞻性。同时每一次教研活动必须依据当时学科研究中的重点、难点问题确立主题,以体现教学研究的阶段性和针对性。这样能使每次活动有鲜明的主题,每个活动之间既有层次性又有连贯性。况且有些主题本身就需要经过一系列的教研活动才能结集成果。

2.教研活动要走群体路线。

教研员要注重发现和培养一批骨干教师和教研员,并与他们建立起合作平等的研究共同体。借助小型专题研讨、课题研究等促使自己与他们共同成长。此次活动中交互式评课之所以能达到预期的目标,是因为有一支“把得住擂台”的骨干教师队伍,使主持人、评课嘉宾、评委等各司其职,各尽其能。

教研活动的主体是教师,教师的专业化成长有赖于教师主动性、积极性的发挥,举办教研活动的目的之一就是为广大教师搭建一个“分享成果、研讨问题”的舞台。为此,教研活动需要走群体路线,着力营造“开拓、创新、求真、务实”的研究氛围,让一线教师有话敢说,甚至有牢骚敢发,从而增强教研活动的吸引力和凝聚力。

此次活动也正因为有了开展学术批评的教研氛围,使活动的过程多了一份真诚和理解,少了许多客套和拘泥。无论是上课教师还是听课教师,都以主人翁的态度积极地投入活动,上课教师坦诚地面对听课教师的评头论足和质疑问难。因为他们懂得,无论是凡人俗言,还是名人名言,都有助于打开课堂教学思路,也能促使自己进一步成长。近30位教师争着上台发表自己的看法,甚至与上课教师、专家直接对话,使整个评比活动始终处于热烈友好的气氛之中。

3.专业引领要恰到好处。

倡导教研活动的民主和开放,并不意味着只满足于就事论事,或茶馆式的泛泛而谈;倡导教师成为研究的主体,也并不意味着可以无视专业人员的引领。相反,要提高教研活动的质量,在保障教师主体地位的同时,必须重视专家的支持和指导作用。如果仅有听课教师的质疑问难,没有专家层面的释疑解难,那么,就必定使整个活动处于低水平的重复状态。为此,交互式评课环节在上课教师反思、听课教师提问后安排了专家点评和答疑环节,目的就是适时发挥专家的引领作用。这样,既有听课教师的凡人俗言,也有专家们的真知灼见;在开放、互动的同时,不乏理性的指点,以确保教研活动的学术性。

4.增强活动的可持续性。

作为活动的策划者,常常有这样的体验:辛辛苦苦策划了一个活动,而且活动的质量和效果都不错,但到现实的课堂当中,却发现学校的状况依然如故,教师的行为也依然故我,连活动的影子都没见着。于是,怎样扩大活动的受益面?一方面需要我们着力理顺教研网络,健全教研队伍,甚至发挥与会代表的作用,把活动的实质落实到校本教研之中;另一方面需要争取宣传阵地,构建资源共享的平台。如借助报刊杂志刊载详尽的会议材料,或利用教研网络,把一些优秀的案例放在公共的资源库中,即使是未能参加活动的教师也能随时浏览、调用。为此,活动后,要求每一位上课教师写出详尽的教学体会和思考,有关人员写出会议的综述等,寻求宣传阵地,争取让更多的教师能分享活动中孕育的财富。