美国房地产信贷风险防范制度分析

[内容提要] 美国房地产信贷风险防范制度健全,高度体现了“把风险分散到愿意并有能力承担它的人身上”的理念,形成了有效的风险预防、分摊、转嫁和监管体系。即便如此,2007年美国还是爆发了次级债危机,引起了全球金融动荡,这让人不得不重新审视美国的风险防范体制。分析其利弊,有助于我国建立和健全房地产信贷风险防范体系,分散和化解潜在的金融风险。

[关键词] 房地产金融 风险防范 制度分析

中图分类号:F83712·4?文献标识码:A 文章编号:1007-1369(2007)6-0042-07

2007年以来,美国次级债风波迭起,不仅使美国资本市场大幅动荡,而且给全球金融市场带来了巨大冲击。次级债危机何以会在金融体制完备、风险防范制度健全的美国发生?分析美国的房地产信贷风险防范制度,有助于我们进一步了解次级债危机出现的成因和发展趋势。

纵观美国房地产信贷市场的发展历程,其制度建设经历了一个从不完善到完善的过程,特别是20世纪30年代经济大萧条中,1600多家银行因无法收回房地产贷款而倒闭,凸显了房地产信贷风险之巨。之后,美国在防范房地产信贷风险方面采取了一系列措施,并逐步建立了较为健全的房地产信贷风险防范制度体系。20世纪70年代,随着住房抵押贷款二级市场的建立,房地产信贷风险防范制度体系日趋完善。2002年颁布的《萨班斯-奥克斯利法案》,则从根本上指出了风险防范的根源。从风险防范的层次分析来看,大致可以分成风险预防、风险分摊、风险转嫁和法律监管四个层面。

风险预防制度

美国预防房地产信贷风险的制度构成主要体现在严格的企业内部控制制度和完善的社会信用体系上。这从放贷的金融机构和申请信贷的房地产企业及个人两方面形成了较为有力的风险预防机制。

在企业内部控制上,各金融机构本身就制定了较为严格的内部管理制度,如审贷分离、设立专门的风险管理部门、建立业务评估体系等。此外,1992年,由美国注册会计师协会(AICPA)、美国会计学会(AAA)、财务经理协会(FEI)、国际内部审计师协会(IIA)和管理会计师协会(IMA)五大学会组成的反虚假财务报告委员会就发表了《内部控制——整体框架》报告(后于1994进行了进一步的修订),对企业的内部控制作出了严格的界定,明确了企业内部各层级即董事会、管理层、内部审计人员等对风险管理和控制的权利和义务,提出了相关控制目标。这是美国各大企业必须遵守的内部控制标准,负责发放房地产信贷的金融机构更不例外。2004年10月,反虚假财务报告委员会再次出台了《企业风险管理——总体框架》,将企业的风险管理和控制分解为内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息沟通、监督八项指标,提出增设风险主管或风险经理一职,进一步完善了企业的风险管理制度。[1]

美国的信用市场发展起始于19世纪60年代,至今已经建立起非常完善的信用法律体系、信用收集和评估体系、信用管理体系,几乎涵盖了所有的企业和个人。目前,美国在信用方面的立法有16项之多,涉及信用的各个环节,包括公平信用报告法、公平信用机会法、公平债务催收作业法、公平信用结账法、诚实租借法、信用卡发行法、公平信用和贷记卡揭露法、电子资金转账法、储蓄机构违规和现金控制法、甘圣哲曼储蓄机构法、银行平等竞争法、房屋抵押揭露法、房屋贷款人保护法、金融机构改革-恢复-强制执行法、社区再投资法和信用修复机构法。

在信用的收集和评估方面,完全是市场化运作,由企业来进行信息的收集、管理和服务,经过长期发展,已基本形成个人信用服务、企业信用服务和资信评估三大格局。目前从事个人信用服务的公司主要有全联公司(Trans Union)、益百利公司(Experian)和Equifax公司,这三家机构几乎垄断了全美个人信用的所有数据信息;邓白氏公司则是美国规模最大的企业信用服务公司,它主要为企业之间的交易或企业向银行贷款时对企业做出信用评级;在资信评级领域最有名的公司是穆迪公司(Moody)、标准普尔公司(Standard and poor's)、菲奇公司(Fitch)和达夫公司(Duff & Phelps),主要对国家、银行、证券公司、基金、债券及上市企业的信用进行评级。

与之同时,美国政府相关部门的监督和不良信用惩罚制度构成了信用管理体系。在现行体制下,财政部货币监理署(OCC)、联邦储备体系(FED)和联邦存款保险公司(FDIC)负责规范和管理银行信用的执法和监督;美国联邦贸易委员会、国家信用联盟办公室和储蓄监督局负责规范和管理非银行信用的执法和监督。如企业和个人有不良信用记录,将会在企业注册、贷款、消费、就业、申请信用卡等各个方面受到较大的影响。因此,无论是房地产企业申请贷款,还是个人申请住房贷款,银行都会根据其信用记录进行发放,从而将风险控制在萌芽状态。

风险分摊制度

分析美国现行制度,房地产信贷风险分摊主要体现在房地产企业直接融资、房地产投资信托基金(Real Estate Investment Trusts,简称REITs)、住房抵押贷款保险和住房税金信用制度上。在这些风险分摊制度出台前,房地产企业的融资主要来源于银行信贷,风险高度集中,而一旦房地产市场出现大起大落,必然会给银行带来大量呆账、坏账,从而导致较大的金融风险。上述制度的实施,在相当大的程度上,减缓了银行在房地产信贷风险方面的压力。

(1)房地产企业直接融资。发行股票并在股票市场挂牌上市是房地产企业直接融资最常见的形式,也是分散房地产信贷风险最基本的方式之一。综观美国的房地产市场,大型的房地产企业基本都是上市公司,比较著名的如Centex于1969年上市,自1968年开始就一直是“Professional Builder”杂志评选的全美十佳住宅开发商;Lennar于1971年上市,现是市值超过90亿美元的国家级住宅建造商;Pulte Homes作为美国最大的房地产公司,在全美的市场占有率超过4%,是标准普尔500指数公司;D.R.Horton于1992年上市,曾被评为美国财富500强的公司。上市企业因有直接的融资渠道,融资成本低,且能带来较大的现金流,因而能够较快地改善财务状况,从而降低房地产企业的信贷风险。

(2)房地产投资信托基金(REITs)。它起源于美国,是通过公开发行基金单位或私募融资,投入房地产项目,并由专业机构经营管理,以获得长期稳定投资收益的一种金融衍生产品。它的产生,对稳定房地产市场,保持房地产市场长期健康、有序的发展具有极大的意义。1960年,美国颁布了《房地产投资信托法案》(REIT Act),对REITs的股东人数、投资范围、收入结构、收益分配作出了明确的规定,如公募REITs的投资者不能少于100人,任意5个股东持股不能超过总股份的50%;其75%以上的资产应投资于房地产;至少有75%的收入来源于房地产的租金收入或房地产抵押贷款的利息收入;95%以上的收益应分配给投资者;等等。在投资形式上,REITs一般可投资房地产项目的股权(Equity),也可投资房地产抵押贷款(Mortgage)或房地产抵押贷款证券(MBS)。

在美国的房地产融资结构中,REITs的规模处在不断的上升之中,据美国不动产信托投资组织(National Association of Real Estate Investment Trusts)的统计,至2004年10月底为止,美国市场上总计有239档REITs,总资产超过3000亿美元,其中2/3在美国主要股票交易所挂牌上市。[2]

(3)住房抵押贷款保险。美国从20世纪30年代开始建立住房抵押贷款保险制度,现已形成比较健全的住房抵押贷款保险体系。主要体现在以下几个方面:

一是针对放贷金融机构的保险制度。只要是在联邦政府和州政府注册的从事住房抵押贷款业务的金融机构,均可向“美国联邦储蓄和贷款保障公司”(FSLIC)进行投保。在保险期内如金融机构因收不回住房抵押贷款而破产,该公司将负责给予赔偿。每笔住房抵押贷款的赔偿费约4万美元。

二是针对中低收入家庭的住房抵押贷款保险制度。这主要由“美国联邦住宅管理局”(FHA)承担,它为居民贷款购买、新建和重建住宅提供保险。最大保额是全额保险,期限一般是10~30年,保费为保险额的5‰。如贷款人还不起贷款,放贷金融机构可从美国联邦住宅管理局获得赔偿,赔偿为未偿还贷款等额的信用债券。

三是针对退伍老兵的住房抵押贷款保险制度。由退伍军人管理局承担,主要为参加朝鲜战争、越战和海湾战争的退伍军人申请住房贷款提供保险。

四是针对普通居民的商业住房抵押贷款保险制度。美国法律规定,当贷款人的存款金额低于房产总价值的20%时,必须购买住房贷款保险。

为了进一步防范住房信贷风险,商业保险公司还推出了与住房贷款保险相配套的其他保险,如抵押寿险、失业抵押保险、所有权保险、反向抵押贷款保险和自然灾害保险等等。以上多层次的住房抵押贷款保险体系,有效地分散了金融机构和个人房地产信贷的风险。

(4)住房税金信用制度。1987年,里根政府在税制改革中提出了一项“低收入阶层住房税金信用计划”,旨在为低收入阶层提供住房的项目业主予以税收减免之优惠。该项计划提供了一个9%的减免税率,计算基数是不包含土地成本的建房开支,并只对为低收入阶层提供的住房部分予以减免。享受此计划优惠的对象涉及个人、企业、合伙人、企业联合,前提是其具有可被信用额度所抵消的纳税收入,并且非营利的开发机构享有10%左右的信用配额。在申请税金信用证之时,有关人士或机构必须满足以下条件:①税金信用仅针对供低收入阶层租住的住宅项目。这意味着,一个项目至少要将20%住宅单位租给收入不及所在地区平均水平一半的家庭,或者至少将40%单位租给收入低于所在地区平均水平60%的家庭。②低收入家庭所支付的租金,每年将由住房与城市发展部(HUD)根据不同地区的平均收入和住宅单位的户型予以审定。地区平均收入将因各州不同县而有差异,并结合家庭不同的人口规模予以分类。③至少在18年内,享受该计划的项目要执行租金管制的要求,业主每年还须对低收入租客的收入予以审查。

据统计,美国政府每年为此计划提供了约30亿美元的财政补贴,使得不少项目获得的税金减免达到可承担住宅项目成本的50%以上。[3]住房税金信用制度的实施,可以大幅降低房地产企业的建筑成本,保证低收入阶层住房项目的投资收益,减少低收入阶层住房项目的银行贷款风险。

风险转嫁制度

房地产信贷风险转嫁制度最早出现于美国,后由其他国家群起而效仿,这就是著名的房地产抵押贷款证券化制度。房地产抵押贷款证券化就是金融机构将房地产抵押贷款债权出售给特设机构,由这些机构按照不同期限、利率、还款方式对贷款进行组合,形成一定规模的资产组合,然后进行信用担保和信用增级,发行房地产抵押贷款证券(Mortgage-Backet Securities,以下简称MBS),最后出售给投资者的过程。经过几十年的发展,美国现已形成了规模庞大的房地产抵押贷款二级交易市场,有效地将房地产信贷风险转嫁给广大投资者。据统计,截至2006年3月,美国高达25.9兆美元的债券市场当中,MBS及ABS合计达到8.1兆美元规模,占美国债券总市场的1/3强。[4]

分析美国的房地产信贷风险转嫁制度,其特点主要有:

(1)完善的法律法规和制度为其产生提供了依据。①美国《不动产法》和《统一商法典》对房地产抵押贷款的设立、转让以及房地产转让过程中如何保护贷款人利益都做出了明确的规定;②美国财务会计准则委员会(FASB)颁布的《抵押担保契约与会计》、《金融资产的转移、服务权以及金融负债解除的会计处理》、《金融资产的转移、服务权以及金融负债的解除》,解决了资产证券化过程中出售的融资的确认、计量和合并的问题;③美国《金融资产证券化投资信托法》、《证券法》对MBS的发行、信用增级等进行了详细的规定;④美国《合同法》对MBS转让、服务、信托、交易等一系列环节和过程中所产生的合同作了相应的规定;⑤美国《住宅和城市发展法》则为房地产抵押贷款二级交易市场的成立提供了法律依据。详实的法律法规及制度为MBS的发行和转让打下了良好的基础,极大地促进了美国房地产抵押贷款二级市场的发展。

(2)政府的介入和参与为其提供了可靠的保证。美国从事房地产抵押贷款证券化的特设机构——政府国民抵押协会(GNMA)、联邦国民抵押协会(FNMA)和联邦住宅贷款抵押公司(FNLMC),都具有强大的政府背景。1968 年,美国国会通过《住宅和城市发展法》,将原来的联邦国民抵押协会分为政府国民抵押协会(GNMA)和联邦国民抵押协会(FNMA)。政府国民抵押协会隶属于联邦住宅与城市发展部,其职能主要是为FHA和VA保险的抵押贷款全权有价证券提供担保;FNMA则主要从事房地产抵押贷款证券化业务。1970年,美国国会通过《紧急住宅融资法》,批准成立联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC),授权该公司购买联邦住宅贷款银行系统(Federal Home Loan Bank System)的经其他政府机构担保的住房抵押债权,发行MBS。正是由于政府的信用,投资者将FNMA和FNLMC发行的MBS视作“二级国债”,放心购买,从而促进了MBS市场的繁荣。

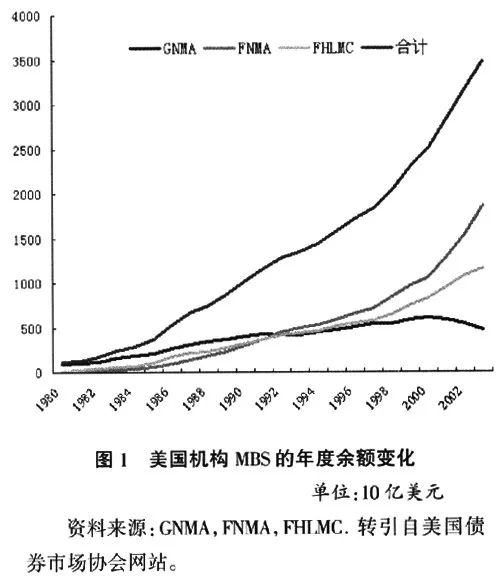

(3)住房抵押贷款二级市场的建立推动了其发展,进一步增强了抗风险能力。住房抵押贷款二级市场即已发行MBS流通和交易的市场。美国住房抵押贷款二级市场自上个世纪70年代建立以来获得了迅猛发展(见图1)。

与之同时,住房抵押贷款二级市场的建立,不仅打破了房地产信贷市场和资本市场的隔阂,形成了全国性的房地产金融市场,增加了MBS的流动性,促进了MBS的发展;而且进一步分散了房地产信贷的风险,增强了市场的抗风险能力。因为任何单一目标物的信贷风险或区域性的信贷风险,在全国性的交易市场中都将会成为小小的波动。

(4)引进国际投资者,促使房地产信贷风险转嫁国际化,形成全球性抗风险机制。自上个世纪90年代,美国住房抵押贷款二级市场开始引进国际投资者,特别是在亚洲金融风暴以后,国际投资者纷纷购买稳定性较高的美元资产,作为信用等级仅次于美国国债的MBS成了亚洲各国中央银行美元资产配置中相当重要的一环。据统计,截至2006年底,在5.6兆美元的MBS债券中,仅日本和中国的投资者就持有其中的5%左右。[5]国际投资者大量持有美国的MBS,无形中就承担了美国房地产信贷市场的风险,演变成全球范围共同承担美国房地产信贷市场的风险,从而进一步分散和降低了美国房地产信贷市场的风险程度。

法律监管措施

美国是世界上法律体系非常健全的国家之一,且各种法律制度非常细化、全面,让人无处不在法律的监管之下,房地产信贷亦是如此。除上述信贷风险防范各环节中所提到的法律法规之外,值得一提的是美国2002年颁布的《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称《萨班斯法》),它指出了防范和控制风险的根源,是从企业内部建立风险管理机制,把握风险产生的每一个环节,从而将风险降低到最低程度。其在监管方面的措施主要有:

一是规定了企业必须建立严格的内部控制制度。《萨班斯法》404条款,要求企业管理层每年在年报中就产生财务报告的内控系统分别做出评价和报告,外部审计师对企业管理层评估过程以及内控系统结论进行相应的检查并出具正式意见。这意味着企业必须建立内部控制制度,明确每一个岗位的职责,以及产生财务记录的每一环节都必须有相应的制度保证。同时,完善披露机制和程序,确保企业员工和部门经理能将所有重大信息及时上报最高管理层,以便所需公开披露的信息得到及时的记录、处理、汇总和报告。

二是明确了企业管理层的责任,并从法律上予以监督。《萨班斯法》302条款规定,企业首席执行官(CEO)和财务总监(CFO)在其年度和中期财务报表中必须签名并认证,其财务报表完全符合《萨班斯法》中有关规定,“在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、运营结果和现金流情况”,并不含有任何不真实的并导致其财务报表误导公众的重大错误或遗漏。而且CEO和CFO完全是以个人名义签署,如果发现有问题,CEO和CFO将要承担民事或刑事责任。此外,CEO和CFO必须证明,企业内部建立了可获得企业及其下属子公司全部重大信息的披露控制机制和程序,全面遵循了美国《证券法》的披露要求。

三是增加了企业内部审计委员会的职责,赋予了其法定的风险管理权限。内部审计委员会是美国企业上市前必须设立的机构,但《萨班斯法》大大地扩展了其对企业风险管理的权限。《萨班斯法》201条款规定,外部审计师提供给企业的所有审计业务和非审计业务须事先获得审计委员会的许可。《萨班斯法》301条款规定,审计委员会对注册会计师事务所的聘用、酬金以及监督负直接责任;设立程序处理与会计和审计有关的投诉及员工的秘密举报;有权聘请独立顾问等。

制度缺陷及存在的问题

分析美国房地产信贷风险防范制度,可以看出,完全体现了美国人的观念和行事风格,正如前美联储主席格林斯潘所说,要“把风险分散到愿意并有能力承担它的人身上”,发挥“减震器”的作用,以防止类似1929年经济大萧条的“连锁失败”,[6]美国的风险防范制度也是沿袭这种思路设计的。然而,次级债危机的爆发,暴露出美国房地产信贷风险防范制度仍然存在着缺陷和问题。

现有的风险防范制度过份强调分散和转嫁风险,反而导致风险承担的不确定性,一旦风险显现,危害的程度就会成倍放大。美国的风险防范制度有一个明显的特点,就是风险分散范围无限扩大,依赖全球的投资者为其承担风险。这本身确实无可厚非,确实也是一种分散风险的有效方式,但其后结果是,由于分散的范围太大,分散链太长,而证券化产品又有资信评级机构的“信用等级”包装,没有多少投资者知道他是在承担风险,承担多少风险。而从风险自身的角度来讲,不管风险如何分散,分散到哪里,它都不会自行消失,只不过程度大小有所变化而已。可以想象,在投资者不清楚他持有的证券承担多少风险的情况下,一旦风险爆发,他的第一反应就会选择抛售,集中抛售的结果就会使风险成倍放大,而且这种行为具有极强的传染性,会迅速扩展开来,从而形成一定的危机。这也是美国次级债危机迅速波及全球金融市场的主要原因。

美国风险防范制度存在的另一个缺陷是美国的金融创新层出不穷,制度设计跟不上金融创新的步伐。金融创新是美国金融市场的常态,而每一次金融创新都必然伴随着一定的风险,当风险没有累积到一定程度,在一定范围显现,很难预测和加以防范。因而,即使在制度非常完备的美国,大约十年左右就会出现一次金融风暴,如1987年的黑色星期一、1998年的金融风暴、2007年的次级债危机。危机爆发后,往往伴随而的是制度更新和变革,使原来的制度体系更加完善。就房地产信贷风险防范制度而言,比较著名的案例有:1929年经济大萧条后,美国成立了联邦储蓄贷款保险公司(FSLIC),并开始建立住房抵押贷款保险制度;2002年,安然和世通丑闻后,美国国会通过了《萨班斯-奥克斯利法案》等。

同时,美国次级债危机还暴露出,资信评级机构的公信力正在遭到质疑和挑战。2007年以来,次级债危机几次导致金融市场大幅动荡,但资信评级机构都没有做出及时反应,既没有事先提醒投资者注意,也没有事后及时下调有关证券产品的评级,使投资者蒙受了巨大损失。而房地产信贷资产证券化过程中,相当重要的一环就是信用评级,这是投资者购买证券化产品的主要依据之一。大量的次级抵押贷款违约,表明资信评级机构对这些产品的风险估计不足,给予了过高评级,让人们不得不对资信评级机构的评估能力和信用产生怀疑。这对于美国房地产信贷防范制度也是一个重大的打击。

对我国房地产信贷风险防范的启示

众所周知,房地产是资金密集性行业,其主要资金来源于银行贷款。根据我国央行公布的《2004中国房地产金融报告》,我国房地产开发资金主要来源于“定金和预收款”、房地产开发企业自筹资金、银行贷款三类,但企业自筹资金主要由商品房销售收入转变而来,大部分来自购房者的银行按揭贷款,按首付30%计算,企业自筹资金中有大约70%来自银行贷款;“定金和预收款”也有30%的资金来自银行贷款,以此计算房地产开发中使用银行贷款的比重在55%以上。随着近几年来我国房地产市场的迅猛发展,房地产贷款快速增长,最近央行发布的2007第二季度中国货币政策执行报告数据显示,截至2007年6月,房地产贷款余额4.3万亿元,其中房地产开发贷款余额1.7万亿元,商业性购房贷款余额2.6万亿元。由于我国房地产价格目前处于一个快速上涨的过程,已经累积了一定的风险,因而,一旦出现高速增长的经济停滞不前,或快速上扬的房地产价格大幅回落,房地产金融风险就会显现,形成较大的金融风暴。为防止出现上述情况,我国应进一步健全和完善房地产金融风险防范制度体系。[7]

——健全和完善个人和企业信用制度。随着经济生活的不断深化,对个人和企业的信用需求日益迫切。在社会的不断呼吁下,我国已经开始着手建立个人信用体系,但由于缺乏组织性和统一性,目前仅仅局限于银行内部系统,这与社会经济生活的要求相差甚远。笔者认为,第一,从长远考虑,应设立专门的信用机构,负责收集和汇总与个人和企业信用相关的信息。信息的收集不能局限于银行内部,还应包括许多提供公共服务的部门,如水、电、气、电信、公交、广电、工商、海关等部门。同时,进行企业化运作,对社会开放,提供查询等服务。第二,大力发展本土的信用评估机构。既可以满足个人和企业信用评级的需要,为市场经济行为提供基本的判断依据;又能避免国外资信评级机构对我国经济层面的深入渗透,维护经济安全。第三,完善相关法律法规和制度,对个人和企业的不诚信行为进行惩罚,限制其从事一些特定的经济活动。如限制个人申请信用卡、大额消费、禁止从事某种职业等;限制企业获得贷款、不予注册,甚至是吊销营业执照等,从根本上树立个人和企业的信用观念。

——稳步推行房地产抵押贷款证券化,建立二级交易市场。虽然2007年美国出现了次级债危机,但不可否认,房地产抵押贷款证券化是分散和转移银行信贷风险的有效方式,占绝大多数比例的优级债券并没有出现问题。因而,我们不能因噎废食,可以在试点的基础上,稳步推行房地产抵押贷款证券化。①严格把握拟证券化的信贷资产质量。由于我国处于初创阶段,出于风险防范的需要,我们应对拟证券化的信贷资产进行严格把关,优质的信贷资产才能列入证券化的范围,质量一般或较差的信贷资产应坚决排除在外。②适度控制房地产抵押贷款证券化的规模。资产证券化在我国毕竟是一个新生事物,其本身就具有一定的风险性,发行的规模越大,蕴涵的风险也就越大,在初期我们应有意识地控制其规模,以将其风险控制在一定的范围之内。③注意防范二级交易市场存在的各类风险,如法律风险、信用风险、利率风险、交易风险、道德风险等。我们在建立二级市场前,应充分考虑这些风险因素,采取必要的措施进行防范和化解。④适时引入海外机构投资者,进一步分散风险。

——加强企业内部控制的制度建设。这是从根本上防范房地产信贷风险的措施。首先,建立全国统一规范的企业内部控制标准体系。虽然我国出台了《会计法》,财政部也颁布了配套的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,但这仅仅是企业内部控制的部分内容,且操作性不强,与企业内部控制的实际要求有较大的差距,因而,应建立与国际接轨、全国统一规范的企业内部控制标准体系,包括内部控制的各个方面——内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息沟通、监督等。其次,建立定期检查和考评制度,加强外部监督。由相关部门或行业协会组织,对企业执行内部控制制度情况进行定期检查和考评,对执行不力者进行相关处罚,以促使其不断改进和完善。第三,出台相关法律法规,明确企业管理层的法律责任。企业管理层应对企业出具的财务报告和披露的相关信息负相应的法律责任,如发现有问题,相关责任人应承担相应的民事和刑事责任。

——完善房地产评估体系。房地产评估是防范房地产信贷风险中相当重要的环节,对抵押的房地产估值高低,决定了银行发放贷款的数额。一般情况下,银行采用的评估方法和依据——市场公开价格和最高最佳使用原则,存在着较大的潜在风险。因而,第一,我们需要制定和完善房地产评估准则,明确房地产评估的主要依据、评估方法、评估报告的内容以及评估价值与贷款的比例,建立统一、标准的尺度。第二,建立和健全房地产评估监管体系,防止评估过程出现弄虚作假的行为。如加强房地产评估人员的职业道德培训;建立房地产评估人员的考核、评价和退出机制;设立举报电话,加大公众对房地产评估的监督;对评估过程的不正当行为进行严厉的处罚,等等。第三,进一步完善房地产评估机构管理和评估人员的资格认证制度。如建立房地产评估机构和评估人员的信用档案,针对其评估水平、评估报告的质量,进行评级和分类管理。

注释:

[1]Scott.COSO ERM Released.Internal Auditor,October 2004

[2]REITs不动产投资信托基金.www.reits.bank995.com

[3]林坚,冯长春.美国的住房政策.国外城市规划,1998(2)

[4]卢宏奇.华顿美利基金23日开幕 提供另一种固定收益投资工具.台湾中央通讯社,2006-10-17

[5]乔艳红,戚丽艳译.美国债市分析.MBS价格恐将挫跌,美元走软打压来自亚洲的需求.路透社,2006-05-24

[6]George Wehrfritz.Dispersion of Risk to Those Willing,and Presumably Able.to Bear it.Acts as a Shock Absorber to Prevent.Cascading Failures.Like the Great Depression in 1929.Then They all Fall Down.Newsweek,2007-09-03

[7]孟晓宏,李春吉.国际资本流动对我国房地产价格的影响,世界经济与政治论坛,2006(6)

(责任编辑:张晓薇)