越轨与失控:中国闲散未成年人违法犯罪的基本状况研究

2001年11月到2002年12月,受中共中央预防未成年人犯罪办公室委托,首都师范大学与中国青少年研究中心研究人员从中国大陆的31个省、自治区、直辖市中抽取了黑龙江、甘肃、北京、上海、河南、广东、四川、云南等10个省区市设计取样框,以上述10个省区市少管所的全部在押少年犯为总体样本,采取多阶段随机取样方法选取了调查对象,实际的调查对象既包括闲散未成年人犯,也包括一般未成年人犯。

所谓的闲散未成年人是指那些“不在学,无工作,处于社会失控状态下的未成年人”。统计结果表明,在未成年人犯罪群体中,闲散未成年人犯明显多于非闲散未成年人犯。在2369名调查对象中,有闲散未成年人犯1453人,占61.3%,非闲散未成年人犯916人,占38.7%。从统计结果中,不难看出闲散未成年人犯已经构成了未成年人犯罪的主体,由此又衍生出了另一个问题:闲散与犯罪的关系。

下面我们将在数据分析与个案研究相结合的基础上描述这一群体的构成。

一、“14岁现象”——学业失败与不良行为的积淀

闲散是一种生活状态。在研究中,我们发现,就一个群体而言,多数闲散未成年人犯做出这种选择主要与下面的两个因素有关,即初中阶段的学业失败与不良行为的积淀。

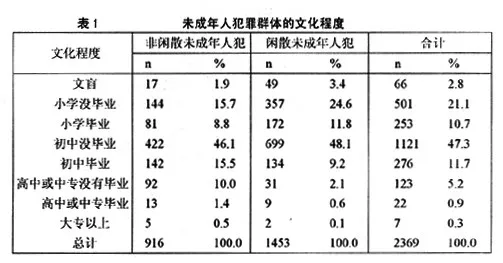

在未成年人犯罪群体中,从文化程度来看,排在前三位的依次是初中肄业、小学肄业和小学毕业,其中闲散未成年人犯的受教育程度明显低于非闲散未成年人犯。具体情况见表1。

这组数据表明,大多数闲散未成年人犯是在初中毕业之前离开学校的。进一步的分析表明,在上学期间,闲散未成年人犯的学习成绩位居中下等和根本跟不上的比例偏高,其中闲散未成年人犯占57.1%,非闲散未成年人犯占33.5%。由此可以看出,缺乏学习能力,导致学习成绩处于中下等或跟不上,进而离开学校,闲散于社会,最终走上犯罪的道路,是多数闲散未成年人犯罪的一个重要的原因。

林园,1983年生,生活在西南一省会城市, 2001年5月,因抢劫学生钱物被公安机关收审,判抢劫罪,刑期2年。

在谈到犯罪前的一些生活经历时,林园说,小的时候,学习成绩就不好,上课爱说话,课后爱打架,父母认为他有多动症,老师认为他行为不轨。他觉得学校的生活非常苦闷,非常痛苦。他谈到了给自己留下印象最深的两位教师。一位是让他没齿难忘的小学教师,这位教师很关心他,经常给他补课,他那点关于学校的愉快的记忆都和这位自己最喜欢的教师有关。另一位是让他痛苦不堪的初中教师。这位教师起初是讽刺挖苦他,后来就用各种方式惩罚他。他上课说话,教师就叫他蹲在地上,不准抬头,有时还骂他,让他爬出去,不准上课。有一次,林园上课说话,教师一气之下,就把粉笔插到他嘴里。还有一次,教师让他擦黑板,被他拒绝了,教师就把黑板刷扔到了他身上。教师的举动令他非常难堪,狂怒之下他冲出了教室,一天都没去上课。

初一的时候,林园开始结交不良朋友。初一下学期,他经常跟着朋友出入游戏厅、台球室和娱乐场所。初二时,他开始经常逃学,晚上也不回家住。有一次,为了弄点钱去玩,林园跟朋友一起,抢了一个小学生一只手表,一个传呼机。为此,他被派出所关了5天。初三刚开学不久,他跟人打架,为了躲避学校和家长的惩罚,他离家出走了。走之前,林园从家里拿了3600块钱,在外面游荡了一个多月。钱花完了,他想到了家,回家之后,林园才知道自己已经被学校开除了。

离开学校后,林园跟朋友们在外边混,一直到犯罪。

从林园的经历我们可以看到,缺乏学习能力,学习成绩差,和教师产生矛盾,不喜欢学校生活,经常性的逃学既是导致未成年人选择闲散的生活方式的原因,也是他们走向犯罪的一般前兆。

如果说,学业失败是导致未成年人选择闲散生活方式的一个重要原因,那么未成年人所具有的多种不良行为则和他们处于闲散的生活状态互为因果关系。闲散未成年人犯具有更多的不良行为,不良行为的高发年龄段为14岁。在12种不良行为的选项中,有9项指标闲散未成年人犯的选中率均高于非闲散未成年人犯,其中有8种行为出现的高峰年龄段是14岁。见表2。

不良行为直接导致了未成年人陷于闲散的生活状态,诸如逃学、旷课与夜不归宿本身就是闲散行为的表现,这两种行为,在闲散未成年人犯群体中所占的比例都非常高,分别为88.4%和83.8%。而和社会上不良青少年的接触,参与打架斗殴活动又可能使未成年人远离家庭和学校,与同龄伙伴闲散于社会,有80%以上的闲散未成年人犯表示自己有这样的行为,这不能不引起我们的重视。14岁,既是一个花季的年龄,也是闲散和不良行为的警戒线。

二、单向度的人——伙伴群体的交叉感染

同龄人的同质性伙伴群体对于闲散未成年人犯来说,有着不同寻常的意义。所谓同质性就是指在生活经历、年龄、兴趣爱好、个人品行方面的相同和相近。在调查中,我们曾设计了一道问题“如果你的父母虐待你,你最希望和谁生活在一起?”调查结果显示,竟有41.7% 的闲散未成年人犯表示愿意和自己的朋友生活在一起。为什么朋友有这么大的吸引力?这与闲散未成年人犯的个人生活境遇有关。这些闲散未成年人犯在构成犯罪之前,由于学业失败及不良行为大都受到过来自家庭和学校的双重否定,这些否定性评价使他们感受到了种种人生的失意,体验到了所谓的世态炎凉。他们无力去改变自己在家庭和学校中的境遇,他们开始投向同龄群体,并企盼从中寻找心灵的安抚。下面就是一个很典型的个案。

郑晓元,男,16岁,因拦路抢劫,被判处有期徒刑5年。

在郑晓元的记忆中,父母似乎离他很遥远,他从小跟奶奶和姑姑生活在一起。爸爸妈妈只喜欢两个弟弟,不喜欢他。爸爸妈妈经常打他,用木棍抽,把他的手给绑起来打。打完以后他就离家出走。

郑晓元只上了三年小学,由于老师打了他,并就此叫他回家,他就彻底地成了一名闲散者,他先后去过湖北荆门、湖南、河南郑州。在郑州火车站他认识了社会上的人。他们给他吃的,还带他去看录像。他当时没太多想法,就是想怎么生活。开始他也没有去偷盗,时间长了习惯了,开始和他们一起去偷,慢慢地胆子越来越大,大白天就开始抢。

他在社会上交了不少好朋友,有个最要好的朋友叫李强,第一起案子就是他带他做的。这个人的特点是:爱玩游戏、对朋友好、仗义。还有他打架斗殴出手特狠。郑晓元当时的想法是他现在没人管,与他在一起,可以不受别人欺负。

郑晓元被判刑的原因,就是因为他与李强抢劫了一名学生,抢到现金20元,被公安机关抓获,判处有期徒刑5年。郑晓元不服,因为觉得判得重,曾提出上诉,被驳回。

在监狱呆了一年多,他的父母没来看过他一次,调查员小心地问他想不想父母,他低着头说不想,不知这是不是他的真心话。

上面这个比较典型的个案告诉我们,闲散未成年人犯在选择朋友的时候,最看重那些能给自己提供帮助,在关键时候挺身而出,能够行侠仗义的人,因此“讲义气”就成为他们选择朋友的一个关键因素。

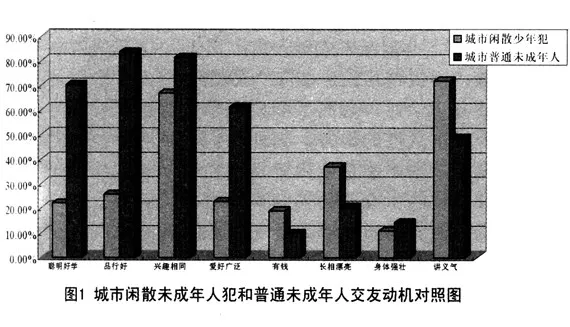

问卷调查表明,闲散未成年人犯和非闲散未成年人犯在交友的价值取向上并不存在着显著差异,但是城市闲散未成年人犯群体和城市普通未成年人群体的交友价值取向却存在着非常显著的差异。闲散未成年人犯在对“你比较愿意与什么样的交朋友”一题的回答中,排在前5位的选项依次是:“讲义气”占67.5%;“和自己有相同的兴趣”占62.3%;长相漂亮占33.2%;品行好占26.6%;聪明好学占24.3%。非闲散未成年人犯对同一问题的回答,排在前5位的依次是“讲义气”,占64.1%;“和自己有相同的兴趣”,占62.1%;品行好占32.3%;长相漂亮占31.7%;聪明好学占29.3%。从数据上来看,二者不存在着显著的差异,但是如果将城市闲散未成年人犯群体交友和城市普通未成年人群体的数据进行比较,发现二者的差异非常明显。城市普通未成年群体在交友方面,首先考虑的是“品行好”,而城市闲散未成年人犯考虑的则是“讲义气”。见图1。

在汉语中,“义气”是指由于私人关系而甘于承担风险或牺牲自己利益的气慨。那些被闲散未成年人犯推崇 “讲义气”的未成年人多半是一些有犯罪经历的少年,他们不仅仗义疏财,而且还给闲散未成年人指点了一条以犯罪为谋生手段的生活道路。这不仅使那些离家出走,饱受生活磨难的未成年人在衣食来源上有了保证,也使他们受过伤的心灵得到了慰藉,因此这些闲散未成年人自然会感恩戴德,紧随其后,走上违法犯罪的道路。

调查表明,闲散未成年人犯与违法犯罪的人结交比例偏高。有68.0%的闲散未成年人犯表示自己结交过有违法犯罪行为的人,有59.9%的非闲散未成年人犯表示自己结交过有违法犯罪的行为的人。而这些人中成年人占50.1%,未成年人占49.9%。至于在什么场所与这些人认识并结交的,闲散未成年人犯的回答表明,在娱乐场所认识的占62.8%,经朋友认识的占62.7%,曾是一个学校的同学占25.3%,到学校来玩认识的占22.1%;有59.9%的非闲散未成年人犯表示自己结交过有违法犯罪的行为的人。见表3。

另外,闲散未成年人犯对朋友信任和依赖程度比较高,相互间的负面影响也比较大。有34.4%的闲散未成年人犯表示自己和朋友长期生活在一起,比非闲散未成年人犯高出10.2个百分点;表示“零花钱”由朋友提供的占14.8%,比非闲散未成年人犯高出3.7个百分点;有31.3%的闲散未成年人犯表示自己在朋友家里看过黄色录像,还有44.5%的闲散未成年人犯表示朋友是对自己生活产生负面影响最大的人;同时在分析与自己犯罪有直接关系的人时,有66.0%的闲散未成年人犯认为是自己要好的朋友让自己犯了罪,比非闲散未成年人犯高出6.8个百分点。

上述研究结果表明,由于脱离了家庭和学校的生活环境,闲散未成年人选择了同龄伙伴群体,这使得他们在社会交往群体、社会联系网络上呈现出一种单向度状态。在与不良伙伴的交往过程中,行为方式的趋同性,以及不良行为的交叉感染,又使得他们一步步地滑向犯罪的深渊。

三、失衡的世界——社会网络的阻滞

就所属的社会群体而言,未成年人主要生活在由家庭、学校及同辈群体构成的三重社会之中,而这三者都是具有不同社会学特征的三个“小社会”,它们也各自以其独特的优势对未成年人施加着种种影响。如果其中的一个社会出现问题,那么未成年人的生活世界自然会出现失衡,他们的身心发展也会受到影响。调查结果表明,闲散未成年人犯罪群体生活的三重社会在许多方面有别于非闲散未成年人犯罪群体,当然也不同于普通未成年人群体。

从家庭生活来看,在被调查的未成年犯中,进少管所之前有52.3%的人长期与亲生父母共同生活在一起,24.4%与亲生父母均不生活在一起,23.3%与亲生父亲或母亲中的1人生活在一起;从总体上看,闲散未成年犯与亲生父母生活情况与非闲散未成年犯没有显著差异。由此推论,未成年人不与父母生活在一起,失去父母的关照,是造成其闲散乃至犯罪的重要因素之一。

父母缺乏教育能力,不能及时矫正孩子的不良行为,是闲散未成年人逐步走上犯罪道路的另一个重要原因。本次调查中,我们选择了几种典型的未成年人的不良行为,询问未成年人犯“当你有这种行为时,父母通常采用什么样的教育方式时”,平均60%的父母采取了说服教育的方式。如果说服教育可以奏效,应该有相当多的孩子不至于走上违法犯罪的道路。也就是说,决定教育效果的是父母对孩子的教育能力,即帮助孩子和改变孩子不良行为的能力。因此在教育孩子过程中,父母说服孩子的能力就非常重要。在被调查的未成年犯中,有85%的孩子在上学时有旷课逃学的经历,在他们逃学之后,有78.1%的父亲、78.6%的母亲制止过孩子,但是仍然有45.5%的孩子“经常有”旷课逃学的情况,偶尔有的也占39.6%。这也在一定程度上反映了父母教育能力的缺乏而使其教育缺乏实效性。

调查还表明,未成年犯的家庭关系中存在诸多的不和谐,在“本人与父母的关系”的调查项目中,表示与父亲关系非常好的,闲散未成年人犯占42.9%,非闲散未成年人犯占53