有些公平是绝对的

陈 宪

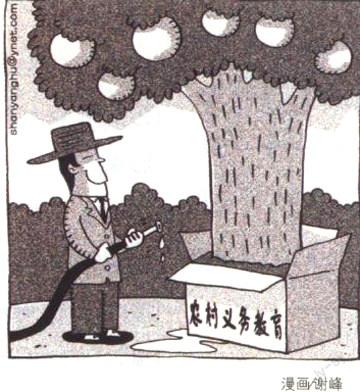

在资源稀缺,尤其在二元结构的背景下,大部分公平是相对的。然而,有些公平,像受义务教育的权利,应当是绝对的。尽管距离这个意义上的义务教育公平,还有很长的路要走,但这是道理,我们必须明白;这是目标,我们必须确立。

近几年来,政府在普及九年制义务教育,免除农村义务教育阶段学杂费,以法律形式保障义务教育经费等方面,做了一些工作。在今年的“两会”上,温家宝总理在政府工作报告中提出,要“让所有孩子都能上得起学,都能上好学”。免除农村义务教育阶段学杂费,解决了“让所有孩子都能上得起学”的问题,这是起码的相对公平,比较容易做到;在未来的某个阶段,做到“让所有的孩子都能上好学”,就是目标的绝对公平。尽管在现在看来,这是很难做到的,但这是必须努力为之的。

当国家的法律、政府的指导思想和老百姓的愿望,在“让所有的孩子都能上好学”的问题上达成共识,那么,我们首先就要合理地分配资源。义务教育是由国家法律规定的公共物品,这就意味着义务教育是非排他的,即每一个在受义务教育年龄阶段的人,都必须受义务教育;非竞争的,即每一个受义务教育的人,都有获得平均的教育资源的权利。免除农村义务教育阶段学杂费,可以解决非排他的问题,但远不能解决非竞争的问题。在免除学杂费的基础上,现在已经提出还要大幅度增加农村中小学办学经费和师资待遇的问题,这就是解决非竞争的问题,即“上好学”的问题。

基于义务教育阶段“让所有的孩子都能上好学”的目标,我们来比较中国东部城市中小学与中西部农村中小学的办学条件和师资水平,不说它们之间的差距是天壤之别,也可以说是相距甚远。因此,当我们在为免除农村义务教育阶段学杂费拍手称快的时候,还要看到,中国义务教育公平还有很长的路要走。但义务教育的绝对公平,不仅是必须做到的,而且,是经过努力能够做到的。

有关国家的经验表明,根据发展阶段、办学成本等因素,应当有一个义务教育阶段生均的政府拨款标准。这个标准和城乡无关,和地区的位置也无关,只是可以根据地区生活费用指数进行相应调整。不同国家由于体制原因,在该拨款中,来自中央政府和地方政府的比重可能有较大差别,但这对受义务教育的个人来说,是基本不发生影响的。而且,较落后地区的地方政府不能随意降低這一标准,如果由于自身财政能力不足,不能达到这一标准,可以申请中央政府的转移支付。这一做法对于义务教育规模较大,区域发展水平差异较大,城乡和地区间移民又门槛较高的国家,是十分必要的。这是公平分配义务教育资源的基本要求。对于从事义务教育的教师,国家同样要制定一个收入标准,它也和城乡无关,和学校所在位置无关,仅和教师资质、地区生活费用指数有关。笔者提出一个设想,是否能将义务教育阶段教师收入均等化,作为解决二元结构问题的一个突破口,引导一批合格的义务教育师资到中西部农村长期从事教育工作。与此同时,对于生均办学条件,如教学实验用房面积、文体活动场所面积、图书期刊数量等,也要有一个刚性的标准。

有人会认为,本文提出的义务教育绝对公平的目标过于理想化,脱离了现阶段的发展实际。是的,这一目标与现实的差距的确很大,实施起来也会困难很大。我认为,现在提出这一目标的重要意义在于:其一,今后推出的任何与发展义务教育的政策、措施,都必须将这一绝对公平的理念融入其间,止住任何继续扩大城乡和地区间义务教育差距的可能(这种可能性是存在的),再用一个较长时期,缩小这一差距,直至达到目标。其二,城乡和地区间现有义务教育条件,在存量意义上的差距已经客观存在,而现在提出的措施,又仅仅是增量意义上的改善,即使全部做到了,也无法从根本上解决存量已经存在的差距。要从根本上一并解决存量的差距,还需要其他的具体措施。因此,我们既然讲“天下公平,教育为先”,就没有任何理由不采取上述措施。

当然,义务教育资源公平,要有一个好的分配机制和监管机制,既防止截留、挪用和贪污,又能产生较高的效率。在防止截留、挪用和贪污方面,要加快制度建设,做到严刑峻法。在提高分配效率方面,要尽可能采用比较直接的分配方法,使资源更有效地用于义务教育,使受教育者更多地受益。还必须看到,任何公平分配,尤其是绝对公平分配,都会出现牺牲效率的情形,这经常是难免的。然而,在“公平第一、效率第二”的领域,即使牺牲一点效率,也要优先做到公平。更何况,义务教育资源公平分配的结果,是有利于效率,是会产生“溢出效应”的。

我们的改革目标,是建立和完善社会主义市场经济体制。在这个体制中,对于涉及公民基本权利方面,要有一些绝对公平,如义务教育、公共卫生、基本医疗和最低保障等。我们利用社会主义的制度优势、体制优势,最大限度地动员资源,是可以做到这些方面的绝对公平的。现在,我们又有了近30年来改革、开放、发展所形成和积累的经济实力,就更加有条件开始做这些本来就应该做的事情。

(作者系上海大学教授)