苦涩的“减压秘方”

周云龙

在内地,我的工作与教育沾了一点边,经常就有人向我“投诉”:现在的教育怎么了?年年“喊”素质教育,可是学生的压力却一点没“减”得下来!

作为一名小学生的家长,我的困惑其实并不比他们少,一位朋友倒是给出了一个急转弯似的答案:知道学生的压力为什么大吗?因为现在的男人没有话语权!此话怎讲?朋友分析道:多半家庭里,男人都希望实施素质教育,不想让孩子重复他们这一辈子的十年寒窗苦,女人则普遍希望子女将来出人头地,不能比同龄的孩子差,要上名牌小学、名牌中学、名牌大学,所以她们对孩子的功课盯得特别紧,对课外补习看得特别重,而现在的家庭里,多半是女人说了算,男人出于维护家庭稳定与和谐的考虑,不想在孩子面前暴露父母之间意见的分歧,往往只有言听计从。所以,许多的孩子压力减不下来,即使是学校“减负”,家庭也会想方设法给子女“加压”。

朋友的推论在多大程度上反映了真实的情况?我无从得知,但孩子的心理和生理压力与日俱增,那是不争的事实。10月16日《中国青年报》教育版刊载了郁进东、郁育聪一对父子的自述,父亲叙说全家老少备考外国语学校的辛酸,儿子则回忆了“小升初”计算机摇号失败之惨痛。我与郁进东同一个城市,儿子再过两年也要冲刺这所外国语学校了,而妻子两年前就开始在孩子面前念叨外国语学校了,儿子也早已经知道,进外国语学校,首先要“摇”上,然后还要“考”上,先看运气,再看实力,一个都不能少。

这样的升学压力,对一个才十二三岁的孩子来说,意味着什么?成年人其实有时很难真正地去换位思考。一次,儿子从小区的市民广场打乒乓球回来,十分开心地向妻子报喜说,今天他与外国语学校的一个初中生打球,最后以三比一赢了,儿子接着总结说,看来,外国语学校的素质教育也不怎么样,连乒乓球都不如他们小学!另一次,儿子参与地方电视台一档新闻节目的互动话题,吸引他的是,发送短信可以获得幸运大奖;一个暑假里,儿子连续几天都要发送好多个短信,可是一直没有获奖,最后他不禁有些失望:妈妈,将来考外国语学校肯定没有希望。妻子被他说得有些莫名其妙,儿子解释说:电视台的短信每天才几百条,我都抽不到奖,将来外国语学校几千人摇号,哪里会轮到我?还有一次,儿子跟他妈妈谈心,说他喜欢班上的×××,妻子内心不禁紧张起来,表面却故作轻松:哈哈,真的吗?儿子接着又说,×××成绩不太好,将来只能考一般的学校,因为她,他也不想上那个外国语学校……

不能上、不想上、上不了,儿子一次次婉转而含蓄地表白,听上去幼稚、搞笑,其实是他在为自己将来“摇”不上、“考”不上外国语学校埋下“伏笔”,也是升学压力在他心里的一种转移、变形与沉淀。人的学习、工作、生活,不可能没有压力,适度的压力可以成为成人、成才的动力,而压力来得过早、过大,那恐怕只能是反作用力,对孩子的健康成长无益,这种反作用力往往会将孩子引向家长不愿意看到的方向。一个六年级的小学生在网上发过这样的感慨:我们起得太早、玩得太少、活得太累,在我们稚嫩的心灵里,被红笔书写了两个大字:压力!它如同一块大石头,压得我们喘不过气来。哪里有压抑。哪里就有“反压抑”:抱怨、倾诉、抗拒,误入极端的可能还会离家出走甚至寻求自杀。当然,孩子也有孩子的智能,南京一个小学六年级的女孩子在接受电视台记者采访时就说过自己排解压力的一个“秘方”,她不开心的时候,特别喜欢看那些悲剧故事,譬如《悲惨世界》、《雾都孤儿》,想想人家从小在孤儿院长大,每天连面包都吃不上,她说她“心里就会稍微好受一点”。

小学生看悲剧故事缓解心理压力,但愿这是孩子早熟的智能,而不会是又一个“悲剧故事”!有人说,重压之下,“金色童年”已成“灰色童年”,“阳光少年”已成为远离快乐、远离活力的“月光少年”、“灯光少年”、“烛光少年”。现在的孩子,承受着升学、考试、课业、补习、业余考级以及交际等诸多的压力,而来自家庭方面的压力往往是最大份额的,所以,家长们特别是某些决策者都应当思考怎么减压、减什么压,孩子健康、快乐、舒展才是最重要的,健康、快乐、舒展才可能真正地成人、成才、成功;即使家长没有施加多大的压力,家庭也应该努力营造一种宽松的氛围,告诉孩子除了看悲剧故事之外更多的减压方法,使孩子的压力能及时地得到最大限度的释放!

【原载2006年11月12日《大公报》】

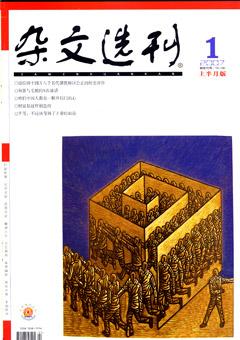

题图/哈桑(土耳其)