长叹一声话教育

萧 岳

一个深秋的夜晚,9点多了,我骑车从省少年宫门口经过,看见许多孩子和家长一起从里面出来,孩子们身上都背着小提琴,我知道这是少儿音乐班下课了,由于人太多,马路上有些乱和拥堵。我是经常在这个时间要从这里路过的,对此早已习惯,也便慢慢随人流和车流走,忽然,我旁边一位妇女大声训斥起她的女儿来:“你不想上,不好好学,你就会被淘汰,看你以后干什么?”我看那女孩,也就十岁左右,在母亲的呵责声中正满脸惶恐。

这至少是5年前的事情了,我却记忆犹新。我自己也是一位十几岁的男孩的父亲,当然能理解那位母亲望女成凤的心情,可是,那小女孩在母亲训斥下可怜兮兮的样子,却常常揪痛我的心。因此,这几年来,每当看见自己的孩子因沉重的功课而显出厌倦,却对电脑游戏极为热衷时,本欲严加斥责的我,往往把最厉害的话咽回去,启用最大的理性,奉劝儿子认清形势,小心玩物丧志,虽不必头悬梁锥刺股也须专心苦读,方有大好前程云云。

其实,我想许多家长都明白,我们面对的不过是“皇帝的新衣”的当代版——现在由学校灌输给孩子的知识,有很多都是过时的、无用的,是孩子走出校门必须赶紧忘掉的东西,可是,我们这些做父母的,却没有几个有勇气指出这一点。我们都知道“应试教育”不好,可我们都想法(甚至花钱)把孩子往名牌高中送;我们都晓得孩子在学校已被考试及其名次累得气喘吁吁,我们在家里却还要给孩子施加压力。因为,孩子必须考上大学,而且尽量要考得好一点,分数高一点,以便被一所名气大一点的学校录取,毕业以后好找工作。我们有几位家长,从孩子的角度考虑问题了?孩子愿意学什么?怎样才能启发孩子学习的兴趣?怎样才有益于孩子发现自己的才能、天分?怎样才能帮助孩子找到自己的最佳成长线路?当然,所有的家长都会说,我们不爱自己的孩子吗?我们也没有办法呀,这都是现行教育体制造成的,中国眼下的教育就是这样嘛!

问题就在这里——对一种明显不合理也欠缺公正的体制和制度,我们作为成人、作为孩子的家长(按主流学说时髦的叫法,也称“经济理性人”),选择的都是顺从、就范,而不是反抗、斗争,因为如果抗争,我们付出的代价就会太大,成本过高,我们将要面对数不清的麻烦,并且前途未卜。在庞大、固化的社会结构中,在已如铜墙铁壁般的教育体制面前,我们都自觉地选择了顺从,哪怕这种教育体制压迫并损害着我们亲爱的孩子,我们也不敢“戴上决斗的白手套”。仔细想想,我们在自己孩子面前板起威严的面孔时,我们有多可怜呀;在训斥和教导孩子时,我们想到过自己的懦弱和拙劣吗?不要用刚才说过的话来为自己辩解,我们真的是在为孩子的前途和幸福负责吗?从小学3年级就开始的沉重课业,一直就在压迫着我们的孩子,天真灿烂的笑容,从那时就逐渐从他们脸上消失了,本该快乐游戏的时光,都用在背书和课业上了,我们还在旁边不停地督促。我们任由自己的孩子在“应试教育”下苦受煎熬,眼看着小小年级的孩子整天愁眉苦脸,心事重重,许多生性敏感的孩子还染上了心理疾患,可我们都做了些什么?我们是不是应该问一下自己:我们真的配做自己孩子的父母吗?

需要说明的是,这篇文章指责的人当中就有我,我就是一位明明知道自己的孩子不快乐受损害却不敢营救的父亲,我就是一个在强大、钢化的教育体制下选择了顺从、就范的家长,所以,这篇文章首先可以读做我的检讨,我的忏悔。我想,我们这些做父母的,如果还没有勇气反抗现行教育制度的荒唐和残忍,那我们至少在家里不要再“助纣为虐”了。

近日,《中国青年报》报道,国务院发展研究中心社会发展研究部副部长葛延风接受记者专访时指出:“目前中国的医疗卫生体制改革基本上是不成功的”,由他担任课题组负责人的最新医改研究报告已经发布,报告对中国医疗卫生体制改革做了总体性评价和反思,并提出了医疗改革的新框架。该报告认为,当前的一些改革思路和做法存在很大问题,其消极后果主要表现为,医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下。报告说,现在医疗卫生体制出现商业化、市场化的倾向是完全错误的,违背了医疗卫生事业的基本规律。此外,城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。(《中国青年报》2005年7月28日)这条消息显然非同小可,医疗卫生体制改革至少也有15年了吧,这些年来,这种“不成功的改革”到底损害了多少人?有多少个中国家庭因为有人生病而生计窘迫?我记得天津有一项社会调查,有40%的病人表示因医药费用过高而不敢上医院,这还是经济发达、人均收入不低的天津,而在广大的特别是贫困的乡村,“小病硬挺,大病等死”早已成为普遍现象。造成了这样巨大社会伤害的医疗卫生体制改革,现在忽然被宣布“基本是不成功的”,那么这就带来几个问题,这种改革当初是怎样出台的?经过了那些审议和批准程序?眼下应由谁来对这种“不成功”负责?对被这种改革损害的病人及其家庭,是否应该做出赔偿?我想,这件事情如果放在国外,一系列的调查和法律审查、申诉已经开始启动了。我们有自己特殊的“国情”,自然不能像外国那样办。但这样大的事情,有关方面总要给全国人民一个交待。让我们耐下心来,让我们拭目以待。关注这件事的同时,我就想起了与“医疗卫生体制改革”几乎同时兴起的“教育体制改革”(上世纪90年代后期升级为“教育产业化”),对这种同样遭到广泛非议和诟病的改革,是不是也应由国务院的某个部门出面组织做一次总体评估,看看它是“基本成功”,还是“基本不成功”?

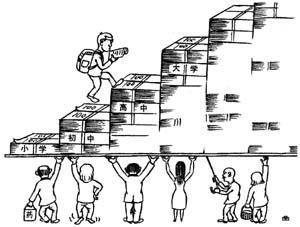

群众的眼睛是雪亮的,普通人民的感受是最深切而准确的,“教育产业化”的是与非,实则根本用不着一个权威部门来调查和评估,被这项改革将一生积蓄卷走大半的人们心里最清楚,深受其害的几千万个中国家庭最清楚,从孩子小学起就为孩子上大学的费用省吃俭用的可怜天下父母们最清楚。据介绍,“从上世纪90年代以来,中国大学学费直线上升,1989年国内高校试点收费时,一般学杂费100元/年,到1993年全国高校平均学费涨到了610元/年,1995年1124元,1997年1620元,2000年已达3550元,2001年又普遍上涨到5000元左右。这种涨幅肯定既超过了中国物价上涨的幅度,也大大超过了中国人均收入增长的幅度。”(《21世纪经济报道》2005年7月21日)上海社科院社会学所所长卢汉龙前年就指出,教育产业化要与“商业化”区别开来,并非一味提高收费就是产业化,产业化更多的意义在于通过市场机制合理配置教育资源。从社会公平的角度出发,一些高中的“产业化”更值得警惕,付钱“择校”使某些条件较好的学校变成“有才没钱莫进来”,有违社会公平。他还认为,大学从根本上说是社会事业部门,必须强调它的“非赢利性”,通过扩招等手段增加的收入不能作为利润分配,而应用来提高办学质量。(东方网2003年2月21日)由于“教育产业化”受到普遍质疑和批评,以致连国家教育部部长周济和副部长张保庆都不得不公开表示:“教育部历来坚决反对教育产业化”,他们都强调,中国绝对不能把教育产业化,“教育产业化了,就毁了教育事业”。(新华网2004年9月3日)可这种言辞堂皇的表态,能改变中国教育已被“急功近利”和“金钱至上”严重腐蚀的现状吗?事实上,教育部的表态,应付的是从去年以来所遭遇的巨大批评。这种批评已经不仅仅来自国内。去年,联合国主管教育权利事务的特别调查员卡塔琳娜·托马舍夫斯基到中国考察两周后,很不寻常地批评中国在保证基础教育方面连非洲穷国乌干达都不如:“中国教育经费仅占国内生产总值的2%,比联合国最低要求的6%低得多。”她说,“政府仅提供学校经费的53%,其余由学生家长承担,政府承担的比例,比所有实行义务教育政策的国家都低。”(《商务周刊》2005年6月16日)

我们还是回过头来,谈谈我们的孩子和作为家长的我们自己吧。笔者想问的是,究竟是何种原因,使得“应试教育”20余年来统御一切?“教育产业化”凭什么令旗一挥,就将我们的孩子和家长共同绑上了它轰鸣作响的战车?到底是怎样一种力量,陷整个中国社会于如此不义不平乃至不情的境地呢?思来想去,我以为,造成这一切的根本原因,还在于我们社会体制结构的弊端和激励机制的不良。众所周知,由于对物质财富的占有和支配方式的不同,社会分为不同的阶层和等级,占据优势地位的阶层和利益集团,总是极力把持和垄断自己的权势,不让其他阶层染指;而处于底层和劣势的社会群体,总是不甘受辱,总想摆脱困境,总要往上“发展”,大人们奋斗到一定程度,知道自己不行了,便把希望寄托于孩子。这前仆后继的伟业,多是从教育开始的,而且,教育似乎也是中下阶层改变现状的唯一正当和被各方都能接受的方式了。此种情况,本来司空见惯于人类有史以来的多数时空,但由于当代中国的特殊性,尤其是这个国度庞大的人口数量、畸形的社会结构,更兼权贵集团对社会优势资源和行政部门权力的操控及把持,而额外加剧了“竞争”的残酷。权贵阶层在拒绝其他社会群体参与、监督其活动的同时,只把一些十分有限的“低下职位”和“递补名额”留给其他阶层的孩子,有意将中下阶层子女进入上流社会的通道设计得非常狭窄。而众多的中下阶层的孩子,便要在这狭窄的通道内为那极少的职位争抢。这种争抢,也就是所谓“生存竞争”,甚至在孩子们上幼儿园的时候就开始了。所以,从很小的时候起,我们的孩子就没有了同龄的美国孩子的笑容,没有了美国孩子的快乐和玩耍;所以,我们的孩子从小学三四年级开始,每天晚上就要做很长时间的功课。多是出于对孩子的歉疚和弥补吧,我们许多做父母的,白天承受着繁重的工作,晚上回到家里,实在不忍心再来苛待被功课压迫着的孩子了,除了学习外的一切,家长都担待下来了(同时意味着不许孩子在学业上的任何放松),这也就是所谓“娇惯”了,因此,我们的孩子,许多连自己的袜子都不会洗,饭盒也不会刷。而这些在“生存竞争”的压力中和父母的“娇惯”下长大的孩子,将来怎样在社会上立足?怎样发展?城市的“小皇帝”在大学里势必要和来自农村的孩子相处,是不是还会有马加爵出现?他们毕业后,权贵集团会让出多少职位?就业前景和状况如何?这里哪一个问题,不让当父母的焦虑和担忧啊!

80多年前,鲁迅先生曾写下《我们现在怎样做父亲》。深受旧社会旧文化之苦的鲁迅,告诫人们“孩子的世界,与成人截然不同;倘不先行理解,一味蛮做,便大碍于孩子的发达。所以一切设施,都应该以孩子为本位。”现在看,鲁迅先生真是深刻,造成现在孩子们困境的,不正是因为由成人主导的社会,过早地把“竞争的残酷”扩散到儿童世界吗?不正是因为大人迫不及待地把“成人的生活法则”传导给了孩子吗(想想本文开头那位妇女训斥女儿的话吧)?可悲的是,我们很多人虽然认识到这些,却无力改变现实,无力祛除孩子们的苦难,无法给孩子一个属于他们的空间。所以,鲁迅的名言“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去,此后幸福的度日,合理的做人”——真像是空谷足音,令人如闻天籁,我辈心向往之,却无法无处履行。