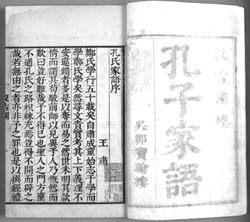

中国文化传媒的宗师

王振铎

集经典文化大成的编辑先师

2500多年前,正当西方的哲人受“上帝”的启示,绕着地中海周边的河流、平原和山谷,探索宇宙人生的奥秘,用“神谕的文字”,在泥陶版、莎草纸或兽皮上刻画、撰写后来被称为《旧约》的某些先知故事的时候,东方的哲人接受“圣王”的教谕,周游黄河大平原,寻求三皇五帝积累起来的甲骨、金石、竹木等简版文献,精心编述治世兴邦的文化经典。

孔子自从问道于老子,得知夏、商、周三代的精神文化遗产之后,便长期投身于治学立教的伟业。他历经50余年,遍访多国诸侯,审读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》等文籍,并带领弟子苦心孤诣地编述“六经”,缔造出旷世无双的典范性文化媒介结构。

人类文化的进步,总是伴随着对“人”的发现,即对文化主体的发现而向前的。在人文历史上,首先发现的文化主体是“作者”,即“创作主体”。这是对创作人的发现。孔子所发现的创作人就是三代圣王。《书经》中的尧典、舜诫、禹谟、汤诰,乃至周文王研制的易卦、礼乐等等,均属圣人之作。这是对人类创造文化的智慧的发现,其成果就是圣贤、明哲、先知们为人类创造出来的典范性作品。其次,孔子还发现了“读者主体”,即对读书人的发现。学文读书不仅可以能言、多识、知礼、善政,还可以立教、传后。读书人具有承袭、解读、积累文化的创新能力,即“温故而知新”。孔子就自以为是忠实的读者、学者。他“信而好古”,“学而时习之”,自得其乐。《论语》第一篇《学而》就是其“读书学”的明证。孔子的第三个发现,是对“编辑主体”的发现,即对编辑人或媒介人的发现。这个发现,较之对前两种人的发现,更具有深远的意义。因为它发现了人类善于整合、缔构文化创作成果,使其成为系统的文化结构的智能。文化结构是一种媒介整体,这种结构能爆发出激活人的思想的精神力量。这是文本媒介本身具有的内在爆发力。

当今世界传媒帝国,深知媒介结构的力量。这是一种无孔不入、渗透力极强的软性微波动力,即文化力量、精神力量、意识力量和观念力量,这种软力量主要是由编辑人缔结、编构、灌注进媒介结构整体中去的。编辑人所赋予媒介结构的整体系统功能,使文本作品能够在读者的解构过程中,随时转换生成某种新的冲击力,并作用于人和社会。

在中国,第一个将人之初期先哲们创造的文化成果加以搜集整理,分门别类编辑成《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》等“六经”这种媒介结构整体的伟人正是孔子。从这个意义上讲,孔子无疑是中国人文历史上第一个最负盛名的编辑家、媒介人。

孔子有明确的“编辑主体意识”,其编辑行为,充满了高度的自主性、自觉性和自为性。他主动访学“周室”(周王国的图书馆),“问道”老聃,游学列国,搜求文献,公然宣称“信而好古,述而不作”。他发现口头传播的效果不佳,“言之不文,行而不远”,便立志以文载道,远播文化,于是带头编构“六经”,授徒传世,奠定中国儒学文化传播的统绪,为后来经、史、子、集式的中国书籍文化结构开了先河。

孔子发现了中国传统文化活动中不同的主体,即作者、读者、编者三种主体,并自觉、自主、自为地参与多极主体交流关系所形成的文化创构系统。孔子在当时的历史条件下,将创作主体定位于先王、圣人,将读者主体定位于学士、弟子,将编者主体定位于述者、传者,并以“述而不作”为己任。他的编述行为,目的十分明确,为的是传述“先王之道”,“兴灭国,继绝世,举遗民”,曾被人误解为替退出历史舞台的奴隶主诸侯国进行政治复辟,实在是大错特错。正确的理解应该说,这是孔子从事新的大一统文化的编辑建构方针,其要义在于将被灭亡的诸侯国有用的文化遗产复兴起来,不要失落掉优秀的文明;把断世绝传的文化统绪继承并传存下来;推举出被遗忘、散失或流落各地的文化名人、贤哲来,为现实社会所用。实质上是对周朝后期几百年间诸侯纷争、礼崩乐坏、典籍散乱的文化局面做出的一次以“仁”、“儒”(人人相和,人人需要)为主体的文化选择、媒体重组和书籍整合。为其天下一统、远人来归、四海交友的社会理想进行文化建构。

孔子不仅发现了文化的主体,而且发现了文化的传播载体,即媒介。当时的文化媒介,最主要的就是书籍。书,甲骨文写作,是个原始动词。包括手执刀笔的人,刻写文字的动作状态,以及刻写于其上的器物,即甲骨、竹木等版媒介之类的文字载体,总起来称为“书”。许慎《说文解字》谓“书,著也”,是“绘画文字”。其上半部分,为聿,段注:“聿者,所用书之物也,蜀音不律切。”即笔字。笔,“言之所依也”。笔下面的,段注谓:“象所书之牍也。”可见,书是人用刀笔刻写于版,使之成牍,即书的本意,意谓一人手执刀笔,在器物的平面上刻写。周鼎铭文作,意谓一人执笔写字于模型平面,两人作翻铸字模状。审读、精选、编定经典性的版本书籍,是建构当时社会文化上层建筑的根本基础。孔子特别重视书籍的育人与传世作用。但上古的书籍,散乱繁杂,版本不一,讹误甚多,必须按那个时代的需要,即按华夏民族文化发展的大一统趋势,重新分类立体、发凡起例,大规模地整理编辑这些书籍,在“仁”的旗帜下建构统领中华民族的精神文化体系。

古人编书不易,作版更难。夏商时代的编辑出版者,主要是帝王的史官、巫师或宫廷贵妇等臣工。用文字图符把内容“意义”或所谓“先王之道”刻契在甲版骨片或竹木石版上,或铭铸在青铜器上,造成图、书、册、典等文化媒介,这就是古代的编辑出版工作。这些文化媒介的载体形态多种多样,诚如王国维在《简牍检署考》中所说:“书契之用,自刻画始。金石也,甲骨也,竹木也,三者不知孰先孰后,而以竹木之用为最广。”还有一种写在缣帛上的文字载体,也出现很早。这些载体或笨重或昂贵,主要目的是“扬于王廷”,用来“垂世立教”、“示人主以轨范也”(《尚书·孔传序》)。同时,也用来记事占卜,问卦决疑,沟通人、神和上天之间的文化交往。这种以刻版文字为媒介特征的文化交往,实质上是人的主体意识对外在客体及其信息的认知过程。这种精神生产过程的深度和广度随着社会历史的发展,日益加深和拓宽,文化进步的速度也越来越快。殷商王廷的甲骨版文化到了西周,渐渐分为两支:一支向上,朝着钟鼎铭器铸字、传言于后世的文化方向发展;一支向下,进入“士”阶层,朝着刻写制作竹简木版、横向传播的文化方向发展。教育也从宫廷贵族走向百姓“士”人。到了公元前700年左右的春秋时期,华夏诸部族的联盟王国周朝,政权衰微,诸侯纷争天下。为了称雄争霸,诸侯们招贤养士,收罗人才,文化教育向社会下层扩展,聚徒授学之风盛行,读书人“修业不息版”(《管子评传卷四·宙合》,梁启超著本)。业,即文字、篇页,载于大版谓之页。版即方版、木牍,可写字记事的六面体媒介物。小版包括两个面的木版和竹简。士人学子要专心学习,成为贤士,必须制版、写版、抄版、刻版与读版,大量地积累版文化。儒、道、法、墨等各家学派要讲学施教,也需要著书于版,以版为本,传授学子。于是中国历史上出现了第一次编辑出版大繁荣,多元文化大传播的局面,形成了以简版书籍为标志性媒体的“著书立说”、“百家争鸣”时代。中国夏商时代的版文化经过1000多年发展历程,到春秋战国时期,完成了从契刻版阶段到抄写版阶段的过渡,实现了媒体技术的升级换代。竹木版与缣帛书大量取代骨甲版与钟鼎铭文,成为主流媒体,促进了精神文化生产的发展。

孔子的编辑思想及其业绩

孔子是儒家学说的创始人。至今传播于世的中国最古老的文化典籍主要是孔子编纂的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》等“六艺”,后被汉人尊称为“六经”。他“观书周室,得虞、夏、商、周四代之典……编而序之”(《隋书·经籍志》)。他游说列国、讲学授徒的口述作品,则是后来由其门人学子编辑出版的《论语》。但《论语》中到处“子曰”却不大讲他自己怎样编辑 “六经”的事。因此有人单据《论语》是否讲过为准来否定孔子编辑过《诗》、《书》,笔削过《春秋》,甚至否定孔子以诗书礼乐教弟子,从而否定史书所载。持这种历史观的人实在是疑古成癖,近乎“虚无”。科学的史学研究与现代考古发掘证明,中国史籍记载,总体上看来是合乎历史实际的。3000多年来,连续不断流传至今的大量古籍,正是历代从事编辑出版活动、并以传播文化为己任的编辑家们建立的卓著功绩。

现存史书中,最早记载孔子编纂“六经”的是假托孔安国之名写的《〈尚书〉传序》。作者虽然不是孔安国,但似距孔安国不久的大儒。这个“伪孔传序” 的作者深通编辑之道,所讲孔子编书的情况较为详细。其后的《史记·孔子世家》、《汉书·艺文志》等书中所讲情况大体与之相同,但以“传序”对孔子如何编辑上古文献、缔结成书,讲得最为详细,也更强调孔子的编辑传播思想。

孔子其时,恰是天子失势、诸侯称雄、百家争鸣之时。在鲁国国君的支持下,孔子“适周问礼”。这次访学,孔子从周室得到“虞、夏、商、周四代之典”,爱如珍宝。他一面恭听老子的话,为人读书“毋以有己”;一面潜心攻读,务求“得道”,“学而时习之”;一面又发现这些典籍错讹繁乱,很难阅览。“睹史籍之烦文,惧览者之不一”,为了保存和传播这些上世遗书,孔子开始对之分门别类,正名立体,发凡起例,分篇排序,整理定编,并结合诸家学说的不同主张和教育学生的需要,提出了自己以“儒”为主,即“人”需要“仁”的编辑思想。

首先,志道于文字载体,力求其传播久远。

孔子说过:“言之无文,行而不远。”(《左传·襄公二十五年》)言者,以口传志,促其行也。文者,以文字传言,促其行远也。故谓“言以足志,文以足言,不言谁知其志”?言虽辩而易忘易变,不如文字载籍可靠,文籍可传行久远。对于争鸣的诸子百家来说,有的学派,只重视言传身教、身体力行,不重视著书立说,以文字载体传播其道。结果是时过境迁,其言行失传,谁还能继知其道?孔子主张以文立言,以书立说,即用书籍作为媒介载体,长久地、广泛地推行圣人之道。在百家学说中,儒家学说之所以传播得最快最广,历时久远而不失传,固然与其大兴教育、门生众多有关,但主要还是因为孔子及其后学者大量编纂书籍以文字版行传世,才使儒学生命历久不衰,逐渐成为中国传统文化的主流。

前辈史学大师范文澜先生曾将孔子的编辑思想加以概括,说孔子“整理六经有三个准绳:一个是‘述而不作,保持原来的文辞;一个是‘不语怪、力、乱、神,删去芜杂荒诞的篇章;一个是‘攻乎异端,斯害也已,排斥一切反中庸之道的议论。所以六经从形式上说是叙述旧文,从整理上的准绳和经义的阐明说是创作新意,述与作是不可分的一件事”(《中国通史》第一册)。范先生认为,孔子整理 “六经”的编辑原则很具体、很明确,实质上是通过编述“六经”,阐明和创作新意,使学者“温故而知新”。但在孔子编出的“六经”中并没有多少“攻乎异端”的东西,对于不赞成的内容,只要“不文”、“不语”、“不述”,它们就不好流传,无须特别去“攻”。以“不传彼而传此”,以“不作而编述”的方法出新,“为天下制仪法,垂六艺之统纪于后世”(《史记》自序),实在是孔子当时高人一筹的编辑创新思想。

孔子其时,要通过文字载体言志述道,很不容易。古文字刻写不一,符号不全,识字者少,编读之间的媒介规范不成熟。载体又笨重,难制作。很多士人学者视为畏途,不愿著书立说,后来失传,变为“绝学”。而孔子则不怕困难,躬身为文,编书立说,以传媒行世,敢于以先进的媒介方式,以文立言,以文载道,这恰是儒家文化胜出百家的一个原因。

其次,系统编述古籍,建构六种文体。

孔子的编辑出版活动,是传述先王之道。他的一条格言是:“述而不作,信而好古。”(《论语·述而》)他把自己的这种编辑思想与传播古代文化的先驱彭祖和老子相比,以为传先王之道,当有载道之文;载道之文,当有立言之文体,言而有文就可化治天下,国家就会变得仁义和平,社会就可不战而治。他虽然口头上讲的是“述而不作”,但在实践上他却是寓其“作”意于编述之中。以《书经》为例,《汉书·艺文志》载:“书之所起远矣!至孔子纂焉,上断于尧,下迄于秦,凡百篇。而为之序,言其作意。”世传上古之“书”有2240篇,后流失殆尽,孔子辑而编之,尚有百篇,秦火之后,仅存29篇。假如没有孔子的编纂,《尚书》可能连一篇都没有了。孔子的所“作”,就是他的编辑创意、文化创意,或者说是传媒策划方略。他编出的六种不同内容、不同文体的经典图书,创造性地确立了诏诰典谟之类的尚书文体;风、雅、颂之类的诗歌文体;制度、规章、条例、法令之类的仪礼文体;卜卦、系辞之类的推论性哲理文体;以及按年月日记事、传播朝廷信息的新闻文体或朝报文体等。他对“上世帝王遗书”并不是全盘接受,全部编述的。《尚书·伪孔传序》的作者就说,孔子编修“史籍”的方法是“芟夷烦乱,翦截浮辞,举其宏纲,撮其机要,足以垂世立教”。又说,孔子在具体编修过程中,“赞《易》道以黜《八索》,述《职方》以除《九丘》”,对《三坟》、《五典》也是讨而论之,审而判之,汰而选之。他“芟夷烦乱”,看来“芟”掉了不少东西。“芟”是大删、淘汰,即“不编”,要编就要先不编。这是任何编辑家都不可不做、也无法不做的事。在孔子以前,周王室采集的3000多首诗,就已损失80%,其余的被乐师们选出300多首,配曲歌唱。孔子也曾听过“弦歌”,并按风、雅、颂等礼乐标准分类编序,定本传世。孔子不一定删过诗,但司马迁说他“去其重,取其可施于礼仪者”,加以编辑,却是不可否定的。抛开不要编的东西,孔子对他要编的东西,还有个审慎的文化构思,那就是针对现有的文化典籍,审察明断,分类立体,发凡起例,缔造出新的图书结构,即以先王之道为经,以书、礼、诗、乐、易、春秋等“六艺”为支柱的图书文化结构。对于上古遗书在流传中失缺的一些重要内容,孔子在编辑时,总是力求补足,使其尽善尽美,所以汉魏大儒们一致认可孔子的编辑活动——编序书传,整理古诗,订礼合乐,笔削春秋。直至晚年,孔子“读易,韦编三绝”,还想着自己才仅仅就《易》的序卦、彖、象、系辞、说卦等10个专题(史称“十翼”)作了编录,写了小序,如果再活数年时间,他会把《易经》编得文质“彬彬”,更加完美,更加好读!

正是孔子编辑过的“六经”,将华夏旧藏典籍复活,并缔造成坚实定型的经典图书结构,形成了中华民族绵延至今的传统文化之根。

最后,编辑的目的是教育士人,匡正舆论。

与“三代”时期编辑刻版的目的不同,刻版文化主要是为了“立于王廷”,“宣教明化于王者朝廷”。春秋战国时代的孔子大量编书立言,供人著于简版,主要目的是要教育士人,匡正舆论,治理社会秩序。因此,他的编辑理念,讲究“思无邪”,“有邪而正之”。把编书作版视为“尽戒之术”,坚持“不语怪、力、乱、神”,不传播有碍于治国安邦、稳定社会秩序的爆炸性信息,不讨论那些“巫蛊”民心的怪乱议题。他编书的“议程设置”十分严格。

《礼记·解经》引孔子的话说:“入其国,其教可知也。其为人也,温柔敦厚,诗教也;疏通知远,书教也;广播易良,乐教也;洁静精微,易教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,春秋教也。故诗之失,愚;书之失,诬;乐之失,奢;易之失,贼;礼之失,烦;春秋之失,乱。”多么明确的编辑教化思想。孔子不仅通过编辑出版书籍,让大多数不见面的人“知晓”并“听受施行”其“道”,他还对能够见面的人躬身施教:“以诗书礼乐教弟子,盖三千焉。身通‘六艺者七十二人……愿受业者甚众。”(《史记·孔子世家》)在中华民族文化史上,是孔子开了编辑出版与立学施教相结合的文化传统,至今仍是我们编辑出版与科学教育紧密结合的一个富有特色的文化基因。

孔子编辑思想导致了先秦文化大繁荣

春秋战国时期中国文化的大繁荣局面,不能说是孔子及其儒家学派一家造就出来的,诸子百家著书立说,论辩争鸣,是这次文化大繁荣不可或缺的推动力量。如果说,孔孟及其儒家在当时的文化局面中占居主流地位的话,那么,老庄及其道家、荀韩及其法家、墨翟及其墨家则是占据干流地位的学派,还有管子、晏子、孙子、吴子、列子、尹文子、公孙龙子以及阴阳家、纵横家、小说家、农家、杂家等多元学派,乃是众声喧哗的支流。诸子百家凡著书立说者,都对当时的文化繁荣作出过自己的贡献,从而形成了儒经轴心、诸子辐辏、相互激励、共同竞进的出版文化结构,为后世上演经、史、子、集四部,主调高声领唱、多重旋律奏鸣的中华文化大合唱,打下了牢固的基础。今天,我们“一枝报春,百花齐放”的社会主义文化局面,何尝不是承继着先秦文化大繁荣的传统基因呢?

对于孔子的编辑思想,特别是对于那种以“述古”来“创今”,寓创作于编辑,看着后视镜走路的文化取向,诸子中也是有争议的。

首先,据《庄子》记载,老子对孔子的编辑思想曾提出讨论。《庄子·天运篇》说:孔子研读古籍,编述“六经”,并以其中先王之道游说72个君王,竟无一君采用,感到宣传圣道太难了,便去求教老子。老子回答说:“夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!今子之所言,犹迹也!夫迹,履之所出,而迹岂履哉……时不可止,道不可壅,苟得于道无自而不可,失焉者,无自而可。”老子认为,“六经”之言,都是先王们行道的陈迹,如同鞋子留下的脚印。而今君王们治国需要的不是先王们留下的脚印,而是穿什么鞋走什么路的现实问题。时代不可停止,道路不能堵塞。孔子呀,你如果得了道,即使自己“无为”,而道也没有不可行的。你如果不懂得这个道,即使“自为”或“无为”,而道也可能阻滞不行。老子还以虫鸟之类“风化”而生命不息启发孔子不要迷恋陈迹,过分地去“作为”,要努力去得“道”而化。孔子想了三个月而后说:我懂得了!人不为天地万物生生不息之道所化,怎么能去化人呢!于是,孔子受老子“无为”而行“道”的教诲,做出了“述而不作”的决策。他对老子以师视之,对其他诸家学派平等相待,朋友相处,也就算出师以仁,善结百家了。

其次,墨子对孔、孟儒家学派的编辑思想也提出了讨论和补充。墨子认为,先王之道即天道。顺天道而行之,爱人利人,兼美天下,应当“书于竹帛,镂之金石,琢之盘盂”,“藏之府库”,“传遗后世子孙”,这是首要的。反之者,是“反天之意”,兼恶天下,亦当“又书于竹帛,镂之金石,琢之盘盂,传遗后世子孙”。这两种传播媒介都需要创作,因为后人可以“发吾府库,视吾先君之法美”(《墨子闲话·天志中、下》),在善恶比较中扬善避恶。“方之一面,非方也。方木之面,方本也。”(《墨子·大取》)古代的方木,为六个面构成六个版,每个版面均可书写刻契文字。方可以全面地记述评论某一事件或某一人物。墨子认为,传播媒体应该方方面面地、从不同角度记述、评价事情或人物之善恶,不能单讲一面,光说好话,只讲尧舜,不讲桀纣,那样我们的传播媒介就难以成“方周、方体”了。墨子从《百国春秋》中举了一个例子:昔者,“周宣王杀其臣杜伯而不辜,杜伯曰:‘吾君杀我而不辜,若以死者为无知则止矣;若死而有知,不出三年,必使吾君知之。其三年,周宣王合诸侯而田于圃,田车数百乘,从数千,人满野。日中,杜伯乘白马素车,朱衣冠,执朱弓,挟朱矢,追周宣王,射之车上,中心折脊,殪车中。当是之时,从者莫不见,远者莫不闻,著在周之春秋。”接着,墨子评论道:“为君者以教其臣,为父者以警其子。曰:‘戒之慎之!凡杀不辜者,其得不祥,鬼神之诛。若此之也!”(《墨子·明鬼下》)显然,这是借“神鬼之诛”对君王暴行的政治批评和舆论监督,是时事报道的另一方面。

墨子还针对孟子的话,“君子不作,述而已”,提出了批评。墨子说:最不够君子的人,对于古时的善者不讲述,对于今时的善者也无所作为,不作版记录其绩。不想当君子的人,对古时的善者虽不刻意传述,但有什么该做的事做就是了,善的愿望是自发的。今人所谓“述而不作”者,与那种不好述而偏好作的人没有什么不同。我以为古时的善者应当传述其业绩,今天的善者则应当创作出版其作品。希望美善的东西越来越多。

总之,墨子的编辑出版观点是,古代好的东西要传述,今天好的东西要创作,目的是多多积累好的作品。“古之善者则述之,今之善者则作之,欲善之益多也。”(《墨子·耕柱》)这种看法很合乎编辑出版活动这种精神生产的文化积累规律。对孔孟儒家学派的编辑出版观来说,墨子的“述作兼善”论是其重要的补充和修正,对于争鸣的诸子来说是一种理论的支持和思想的引导,它推动了诸子学说的编辑出版和大量传播,对于中国历史上第一次出版文化大繁荣局面的形成功不可没。

概括前面所讲内容,我们可以做出以下结论:以孔子编辑的“六经”为主体,以诸子著作为多元,共同造成了中国版文化的大繁荣。文化思想与理论学说的多元一体性,是这次大繁荣的特征之一;甲骨、金石、简牍、缣帛等载体与手刻版、翻铸版、抄写版等传播技术的丰富多样性,是其特征之二;在长期编辑出版活动中萌生的媒介传播观念或编辑出版理念已经显现,并初步形成了“主调引领,多重旋律,述作兼善”的出版文化大繁荣局面,这是特征之三。

总之,孔子是开启华夏文化传播,编创“六经”媒介结构,促进百家文化大繁荣的宗师。他继往开来发展中华民族文化的伟大精神,值得我们永远纪念,发扬光大。

(作者单位:河南大学)