死界(小说)

一

小山坡上,一团团暗淡的火花在黑暗中一闪一闪地跳跃着,在空中飞来飞去。天象一块黑色的金丝绒布,缀着几颗淡淡的星星。小山坡上漆黑一团,周围被一个个高高的馒头一样的土包和死一样的寂静包围着。

什么地方传来轻轻的流水声,声音微弱,但听起来十分清晰,象在近旁又象离得非常远。刘军两条腿象铅似的往下沉,仿佛被黑夜咬住了,心里一阵阵地紧缩,拿在手里的军用水壶不知不觉脱落了,从山坡上往下滚,碰在岩石上,发出一串刺耳的声音。他愣住了,手下意识地按住了腰上的手枪,心头猛烈地跳动着。他开始懊悔了,懊悔自己不该主动担任本来是排长担任的收容工作,更不应该为了一个死者而离开队伍。他太自信了,他不应该在离队时拒绝一班长给他的战士。他以为离集结地不远了,所以连指北针和手榴弹都没拿,嫌背着太重。

他至今不明白自己为什么要留下来,而且在那个死去的郑明身边呆那么久。他们是同乡,但同乡那么多,他们死的时候,他心里从不曾这么沉重过,沉重得透不过气来。他想背他回去,但他知道自己从留下来的时候起,就很难回去了。他口渴得很,心象干枯了的河流。他抓一把青草放在口里嚼,觉得有一股苦涩的汁液一直流到心里。他打消了背郑明回去的念头,开始小心翼翼地在他身上搜寻遗物。风轻轻地吹过,那件带血迹的白衬衣从死者身上慢慢飘起拍在他的背上,象有个人在抚摸似的。他惊愕地一跳。他不敢呆下去了,草草地掩埋了郑明,做了一个标记,然后急匆匆地向散落着点点萤火的小山上跑。

二

小山左边的一个林子里,刘海正在一棵树上聚精会神地用红外线望远镜观察着这个什么也看不清的世界。这儿是一片热带丛林,空气里散发出一种酸涩的树脂味,潮湿的林雾象一阵阵的海浪,宽大的树叶上,偶尔掉一滴露水。微弱的光线下,世界是那样的朦胧,只有右边的小山上一团团的萤火跳跃着……

一个影子一闪,怎么,这么快就出现了敌人?那是我军刚转移出来的阵地。他警惕起来,又仔细地观察了一番。他明白了,在这被黑色包裹的世界里,除了自己外,还有一个身上和他流着同样血的人,虽然他无法辨别那人的面容,但他还是凭着一种直觉感受到了那个人。

是刘军,他想。他们是同乡,好些年前,他们在一起议论过“天安门事件”。他告诉刘军他哥哥出差正好碰上那件事,抄回好多诗歌。那时刘军已经是班长了。他对这件事听得很有兴趣,只不过什么也没说。

想不到,一个月后刘海的哥哥被捕了。说是部队有人告了他。这消息,恍若一颗巨大的榴弹在空中炸开,刘海的头嗡嗡地直响。这狗日的,我他妈非找他算帐!他在心里一遍又一遍地骂道。那时候他刚填入党志愿书,他知道一切都完了。出操回来的路上,他正好碰上刘军,那眼里燃烧的火焰逼得刘军一步步地往墙边退。他拉动枪栓,真想一枪崩了这个婊子养的。然而,他弹夹里的30发战备子弹,早被指导员偷偷地代为保管了。

3个月后,刘军不但入了党,还提了干。时间过得飞快,刘海自从调到特务连后,就一直没见过他。3年了,听说狗日的上了什么政治学院,奶奶的。

他一直严密地注视着小山坡上的那个黑影,然而对方却一点也不知道他的存在。想到这一点,他心里暗暗地有点高兴,那人向小山上奔来,离他越来越近,他不由地把身体往长满青苔的树杆上靠,犹如一只绿色的虫子附在树叶上。他的耳朵直楞楞地竖着,眼睛始终没有离开那黑影。与其说他此时正在行使听觉和视觉的功能,倒不如说他正在凭一种侦察兵特有的直觉,感觉着周围的一切。

他忽然听见一阵金属碰击岩石的响声。那声音划破寂静的夜空,又凄凉地消失在黑夜里。对面小山上一团团的萤火不停地变幻着,他知道那里有一座坟山。不久前那里经历过一场战斗,留下了许多不安的灵魂,现在变成了这些萤火,跳动着,追逐着,仿佛还在激烈地厮杀和搏斗。

这是他接任侦察排长后第一次单独执行任务。他想不到会遇上这个冤家。他的脚好象被什么东西钉住了。他为什么会在这儿呆这么久?他想干什么?连他自己都不清楚。

三

刘军终于爬到山上。他记不清自己摔倒过几次,又是怎样爬起来的。他脸上身上都是血,有战友身上染的血,也有自己的血。他的裤子象拖把上的布条一根报地挂在腿上,军衣上布满了一个个烧黑的大大小小的洞,散发出一股焦臭昧。但此时刘军已顾不得这么多了。重要的是他得翻过这座山。他要活着回去,战争越是接近尾声,他越想活着回去。

小山上那遍地的萤火忽明忽暗,一会几在他前面,会儿在他后面不停地跳。小时候,他听爷爷讲过好多鬼的故事。他现在不由得有点相信报应之说了。要不然,他不会这么害怕死去的郑明。他见的死人多了,但他从来也没有象今天这样,怕得手脚冰凉。

他艰难地往前走着。“扑通”,脚不知给什么东西绊了一下,整个身体倒了下去,压在一堆光滑、冰冷而硬实的东西上。他突然明白了,那是个死人。他把手拼命地甩了甩,然后慢慢爬起来,退了两步,一屁股坐在地上。

他的毛孔里不停地溢着汗。他不敢往前走了。他想等着天亮。

四

刘海还是那样蹲在树上,一刻不停地观察着那个人的行动。他看见那个人摔倒了又爬起来,爬起来又摔倒。他一定是受伤了,他想。怎么,你同情起他来了?他迷失方向,他受伤,他死掉,与你有什么相干?他这是自作自受,活该。他心里嘀嘀咕咕对自己说,从树上溜了下来。

天幕上,几颗淡淡的星星开始隐去,月亮不知什么时候穿出了乌云,发出淡红色,渐渐地落了下去。东方灰蒙蒙的天际泛起微微的自光。清晨浓密的雾霭象一大群绵羊似地朝他涌来,白茫茫的,什么也看不见。

“沙沙,沙沙……”

象是风吹草动声。他竖起了耳朵,那声音突然又消失了。他警觉起来。那“沙沙沙”的声音又响起来了,这时他听清楚了,是脚步声,而且是三个人的脚步声。

白茫茫的雾霭慢慢向远处游去,刘梅眼前又恢复了蒙蒙的光亮。他看清那渐渐近了的人影是一支敌人的特工小分队。几乎在他看清的同时,他敏捷地扑倒在草丛里,举起了带有消声器和红外仪的小型冲锋枪。

他本来应该用暗号—百灵鸟的啼鸣声向山上的那个人报警的。但他怎么也吹不出那种鸟叫声,喉咙里好象有块东西塞住了。这决不是害怕;真的。如果是另外一个战友,他想他一定能吹出来的,真的!谁都知道,战场上时间就意昧着生命。

凡是团队里的人,没有人不知道郑明的事情。他是刘军招来的兵,古铜色的脸上充满纯朴和憨厚,三角形的腰身给人一种很有力量的感觉。平时他沉默寡语,一上战场,手榴弹就象一门六零炮似的,一下子飞出60多米。那种叫参加过大比武的连长都头痛的自动步枪点射,他象抱孩子似地抱在怀里,一扣扳机,子弹一个劲地往靶上跑。真是神了。

更使人羡慕的,是他还有一个漂亮的未婚妻。几乎每星期都给他写信,那信据说把郑明的眼睛都烫得红肿了。他当兵一年后,有一天在溪边洗衣服。那是个星期日,阳光特别好。早晨起来他就听见营房前的大树上,有只喜鹊不停地叫。他洗着衣服,远远地看见路上飘来一块红纱巾。他站了起来,呆呆地望着,拿在手里的衣服不知不觉地从他手里滑下,掉在溪流里。小红、小红,他急促地叫了起来,那红纱巾飞快地飘到他的眼前,一双玲珑、细白的手圈住了他的脖子。

“郑明哥,是我呀,想你想得好苦啊。”听着那甜甜的声音,郑明好象是在做梦。他一把抓住小红,想把她举起来,突然发觉副指导员刘军手里拿着一件衣服,走到小红身后,他不好意思地立正给副指导员敬了个礼。

“刚从团部回来,路上碰上的,一问原来是我们郑明的女朋友(他不说未婚妻),快,带着她去休息吧。”

郑明不好意思地红红脸,接过刘军拿着的衣服和提包,带着小红进了招待所。

小红到了部队后,刘军常常来看他们,一起和他们吃饭。郑明从炊事班打回来的饭菜也特别好,有时候刘军还带点罐头、葡萄酒之类的东西来。日子久了,小红和刘军也熟了,没大没小地开点玩笑,刘军也不生气。郑明心里不舒服,但也不好说,只是渐渐地去招待所的时间少了。有一天训练完了,他去招待所,推开小红的房门,就看见小红和副指导员紧挨着坐在一起,两个人同时红了脸。刘军不好意思地说:“郑明来了,我该走了,你们谈吧。”刘军走后,郑明火冒三丈,但她却撒娇似地在他怀里乱撞,郑明象一个泄了气的皮球软了下来。他实在太爱她了。

“你明天走吧,火车票我买好了。”

“人家刚来,就叫走,还说想人家呢。”

郑明说不出话来,他是个老实人。

“好好,咱走,人家嫌咱,咱走。”不管郑明怎么解释,她的笑脸再也没露过,郑明突然觉得小红变了……

敌人的特工小队越来越近,然后转弯向小山上走去。刘海望着那三个渐渐远去的背影,吐出一口气。但他很快明白,他们是朝刘军的方向奔去的……

小红走的第二天,刘军也探家了。几个星期过去了,小红一直没来信。郑明给她写过三封信,却没有收到任何回音。郑明心里有一种不祥的预感,白天吃饭他拿着碗发呆,晚上又翻来覆去地睡不着觉。一个月后,刘军探家回来了,满面红光,喜气洋洋。渐渐地,郑明发现战友们总躲着他在嘀咕些什么。有一回他到刘军那儿去,一进门,他就呆住了。墙上挂着刘车和小红的合影照。这是小红吗?他不相信自己的眼睛。

“来来,郑明吃喜糖。”

郑明一挥手,糖果洒了一地,他一个箭步抓住了刘军的衣领,气得直发抖。

“我和你拼了,奶奶的!”

刘军拉下了脸:“你想干啥?小红愿意,我愿意,和你什么相干?不错,你爱小红,可你能给她什么?你能让她随军?能让她过上好日子?这我都能,你懂吗?我完全是为了她好!”

郑明气得说不出话来,一口痰吐在了刘军的脸上,“噔……噔……”地走了。

在前线,刘海听说刘军差一点给一颗炮弹炸死。但不知什么原因,那炮弹落在他的身边没爆炸,不过刘军吓得也不轻,裤裆一下湿了一大片。事后他还到处说:“平时不做亏心事,抢弹不往身上飞,”气得当兵的背后直骂:“日你奶奶的,他不亏心?心肝都黑了!老天真是瞎了眼。”

那沙沙的脚步声朝山上走去。走在前面的那个大个子,背影好熟呀!刘海好象在哪儿贝过,却怎么也想不起来,况且现在也不是想的时候。他迅速地从草丛中跃起,跟上了那股越军。等他意识到自己的行动时,他又有点犹豫了。你要干啥?这样做对得起谁?他警告自己,咀咒自己,却无法停下脚步。

几天前,老排长和他押着一个舌头,从阵地上往回走。那舌头“哇哇”地叫了几声,引来了一大群越军。刘海急忙用毛巾塞住了他的嘴。老排长命令刘海马上转移,自己端起枪把敌人引开了。刘海是眼巴巴地看着排长弹尽后被敌人死死围住的,只见老排长沉着地打开刺刀和敌人展开了肉搏战,一个大个子越军用刺刀从背后捅进了老排长的背部,那血从老排长的身上喷出,老排长痛苦地叫了一声,面前的另一个敌人又把刺刀捅进了他的腹部。他忍着剧痛,往前一挺,刺刀也捅进了敌人的胸膛。刘海看不下去了,两行热泪从他的眼眶中流出。对了,那个大个子越南兵很象捅死老排长的那个。一股怒火在刘海心里燃起,他向前冲了两步,又放慢了脚步,他为什么要救刘军呢?他的心里就象有一股很大的洪水从山上往下冲,突然被高大的堤坝拦住了,不停地旋转,带出一个个旋涡,翻滚着往上涨。他似乎从来没有这么矛盾,这么沉重过,一时间连气都喘不过来。

五

刘军怎么也安静不下来。黑色的雾一块块地向他涌来,包围了他,把他裹住,然后抛向更深更黑的地方。汗水流在擦破了的伤口上,钻心地疼,整个身体象是被黑暗,破疲倦,被疼痛慢慢地肢解似的。许久以后,东方才慢慢放出一层白光。这时候他听到了“沙……沙……”的声音。他警觉起来,打开了五四式手枪的保险。声音越来越近,他站起来一看,大吃一惊,他发现那三个越南兵正向他走来。他一弓腰,飞快地朝不远处的山洞奔去,慌乱中弄得小树哗哗直响。

“哒……哒……”敌人开枪了。抢声惊醒了沉睡的大地,寂静的树林,小鸟的甜梦。平和的生活又一次被打碎了。刘军边退边还击着。突然他的胳膊一麻,抢落到地上,一股粘糊糊的东西慢慢沿着胳膊往下淌。他知道自己负伤了,就用另一只手捡起枪,退到了一块大石旁。他知道枪里还有一发子弹。越军更近了,“哇……哇”地叫着向他逼来。他拿起抢,对准太阳穴,在临扣动扳机之际又垂下了手……

六

一阵急促的冲锋枪声和零星的手枪声,把刘海拉回到现实之中,接着他听见了越军“哇哇”的叫声,他知道,刘军已经危在旦夕,这时候,作为一个军人,应该怎么办?他一下子被这个严肃的问题震醒了。他不能听任刘军被越军俘去,他很快作出了选择,举起了装有消音器的冲锋枪,瞄准了那个大个子越军,“扑扑”几个短点射,大个子象个醉汉似的东摇西晃地倒下去了。接着刘海又极敏捷地连扣几下,敌人一个个倒下了。他冲到刘军身边,望着靠在石头旁痛苦呻吟着的刘军,甩给他一个急救包,说:

“包扎一下快走吧。”

不远处,有什么东西动了一下。刘海一个急转身,晚了,“哒哒”,随着一阵冲锋枪声,刘海的衣服冒起了几股烟,不一会儿血就涌了出来。但他还是牢牢地站立着,愤怒地盯着打完枪昏了过去的大个子越南兵。

七

刘军被眼前一瞬间的变化弄呆了,片刻,枪声又惊醒了他,他猛地站起来,拿起刘海的冲锋枪,发疯似地冲了过去,对准大个子越军,一阵扫射,把大个子的脑袋打开了花。刘军用脚狠狠踢了一下尸体,骂了一句:“我日你奶奶的祖宗!”然后来到刘海身边。刘海身上源源不断地流着血,他急忙用手去捂,但怎么也梧不住。刘海无力地摇摇头。刘军拉起他的双臂,想背他走。这时,他发现又有一股越军围了上来,退路已经没有了。

“啪……啪……”

敌人开枪了。刘军已经没有犹豫的时间了,况且他也不需要犹豫。一切都好象和他告别了似的,他拿起了冲锋枪。刘海看着他,嘴角露出了微笑。刘军象一头真正的狮子,冲向了敌人。

这一瞬间,他们都找到了永恒。

作者简介张宝林,男,31岁,杭州某丝织厂工人。

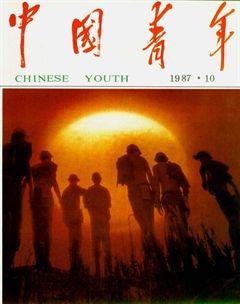

(图:晓吕)