在我们自己的土地上

姜晓东

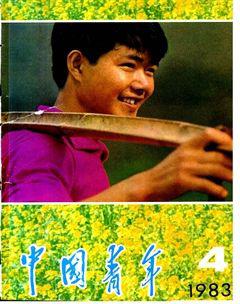

他,祖祖辈辈土生土长在这没有公路的山里。他,和乡亲们一样,靠着家里一亩七分包产田吃饭。他二十三岁,名叫方宝源。

不知天高地厚

公元一千九百七十八年的秋天,地里新收的番薯刚刚晒上场的时候,浙江省梅庐县护安公社新联大队的百十户社员中传开一条重大新闻:方宝源这伢要独自一人,自己出钱,在村口修一条简易公路!

“一个人赤手空拳要修路,怕是癫了!”

“嗨,山里人嘛,做做吃吃,象这么不安分守己的伢,一生一世没见过!”

宝源的哥哥,一个勤劳、本分的农民,更是火冒三丈。一个月明星稀的夜晚,他教训弟弟:“你算是书记还是队长,要去管那条泥巴路!自己管牢自己,公家的事自有公家管。别人看见路上有块绊脚的石头都不会去捡,你倒好,竟想去修路,太不知天高地厚了!我看你,捧着两本天文书,越读脑子越糊涂。”

哥哥郁怒的眼光又瞥见了西墙。西墙上是宝源用天蓝、深黑、大红三种颜料描绘的一幅有天花板那么高的“太阳系家族”示意图。九大行星的运行路线,象靶环一样围绕着太阳这颗红红的靶心。紧挨在一旁的,是两条语录:“人们为着要在自然界得到自由,就要了解自然,克服自然,改造自然。”“要靠自己的双手创造美好的未来。”

哥哥的责问没有得到满意的回答,弟弟仍旧闷葫芦似地歪着头。哥哥的火更大了:“好哇,你连当哥哥的话都不要听了,我今天非好好教训你不可!”

矛盾发展到了非用武力不能解决的关头。宝源低垂着眼眉,退到墙角。他突然心里一动,摸到那把靠在墙角的锄头,冷不防地跑出门去,消失在黑黝黝的夜幕中。

夜,冷冷的月光给山峰、树梢镀上了一层霜。“哗啦”一声响,宝源在溪坝的乱石上开了第一锄。“你越不让干,我偏今晚就动工!”

这儿是全大队男女老少天天出入必经之路。自从那年被洪水冲过以后,弯弯曲曲的路面只剩下不到三尺宽。南侧傍着山脚的溪坑,北侧是稻田,两辆独轮车在这里碰头都过不去。到了农忙,拖拉机也得大卸八块让人抬过去。遇上电影散场,则要挤挤插插地散上半个小时,不时还有人失足掉进水田里……

这条蛇形的小路,象铅块似地压在宝源的心头。他想了很久了:父亲在这条路上走了快一辈子了,轮到我们这一代,难道还要在这条泥泞的小路上走下去吗?思想象开了闸的渠水,他下决心改变现状。

一锄,两锄……方宝源一没学过工程设计,二没学过打石放炮,他就用这一把田里开沟用的锄头,向大自然开战了。

从这一天开始,在林场做临时工的方宝源,每晚放工回来,就孤身奋战在这个工地上。月亮从东边的山尖移向西边的山尖,身影从西面移到东面。年三十晚上,北风夹着西伯利亚的寒流在山谷间盘旋,人们都围坐在炭火旁,捧着酒杯守岁;可宝源还独自一人在路基上挑土垒石。他手背上裂开一道道血口子,眉毛上、头发上都染上了一层由热气化成的浓霜。黑夜无情地想吞没这个年轻人,但却无法改变他的决心。

一犁犁到头

人们后来说:“不是宝源,换了谁也抵抗不住。”

一天清晨,山间的晨雾还未散尽,方宝源没顾上吃早点,就来到工地上。可他吃惊地发现:钉在路边田里的标桩被人拔掉,新垒的一道石坎被人推倒了一个缺口。他默想了片刻后,便不作声地又找来一根木桩,在原处重新栽上,再一块石头一块石头地把被毁的石坎补起来。反对宝源修路的人终于沉不住气了,原来这人竟是宝源的亲叔叔。

“你修你的路,我种我的田。你不准占一点我们队的田!”

“我修路是为大家,你们队也不会吃亏。占的这么一点点田,照规定大队可以补给你们。”“你头脑发昏,哪个人要你修路?队里规定,路面两公尺五,你却要把路面开到六公尺,莫非有大轿车开到你门口?别做美梦了吧!”“哈哈!”“傻瓜!”一旁看热闹的人哄笑起来。

“别笑!再过十年,也许用不到,我们大队一定会通汽车!”

方宝源利用工余时间义务修路的消息,传遍了公社方圆几十里,也传到他工作的单位—一公社林场。林场的领导本无意干涉职工业余时间的活动,但传来的风言风语,却不禁使人神经紧张:“万一出了什么问题,林场负得起责任吗?”于是,方宝源被以劳动力剩余为由而推出林场。方宝源怎么也想不通:为什么同在林场工作,在业余时间有人为自己盖房子可以,给公家修路却不行呢?

最后,由于大队党支部的不同意见,被通知“不要来上班”的方宝源继续上班了。可是一直反对儿子这样“轻举妄动”的父亲,这回真动怒了。

“你是不是我的儿子?!要是,从今以后吃过饭不准出门;要不是,你马上给我滚出去!”伴随着这劈头盖脸的吼声,一卷铺盖也被扔出了门外。

抱着铺盖卷,宝源真想大哭一场。

做父亲的真是不理解儿子吗?当儿子冒雨上山给五保户砍柴,淋得精湿回来打喷嚏的时候,他默默地递过一小杯烧酒;当儿子当着众人的面,要求当粮管员的父亲给自家称粮食把称杆压得低了再低的时候,他送去一个会意的微笑。但当儿子拼了半条命地干,换来的却是讽刺和开除时,当爹的再也忍不住了。

事情平息了。儿子既没有“滚”,也没有遵从父命,他那“一犁犁到头”的倔劲,全家、全队、甚至全公社没有一个人犟得过他。

硬的不行来软的。给儿子说个媳妇吧,也许有了媳妇就能拴住他的心。先后有两个姑娘来吃过饭。其中一个秀气大方,惹得宝源怦然心动。可是当谈到“先决条件”时顶了牛:一个,要求对方不再修路;另一个,要求对方帮助自己修路。两人谁也不肯让步,最后只好撒手吹灯。父亲为这拍过桌子,母亲为这抹过眼泪。可方宝源呢,一扭头又去修那条路了。

“傻瓜”创造了奇迹

冬去春来,第一期挑石做低坎的工程完工了。下一段要打石炮垒高坎,一个人是无法施工的。方宝源不得不去请人帮忙。

最先上工地帮忙的是一伙嘻嘻哈哈的小青年。他们顾忌少,精力足,干起活来实心实意。工程进度一下加快了许多倍。

歇工的时候,宝源到供销店去了一趟,带回来一堆大大小小的纸包。大伙伸头一看,嗬!简直开了南货店:糕点、熟食,还有原条的烟。

“来,大家吃些点心垫垫饥,干起活来有劲头。这算是我请客。”

这样的客每天都请。渐渐地,人们明白了他的用意:这是宝源在付工钱呀!请来干技术活的人,每天两元、三元的,他更是当场把工资付清。前前后后,他共付了一百多元人民币,都是从他在林场的工资收入中开销。不过,这捏着烫手的钱,没过多久就没人接了。宝源给别人工钱,谁又给他工钱呢?但宝源为此却犯了愁:这样可不行,不能让别人吃亏呀!

宝源长得敦敦实实,却会得一手好油漆手艺。于是他挤出一些零碎时间,给参加修路的社员油漆桌椅板凳,并坚决不收一分工钱。这样,在他心里的帐本上,收支平衡。他心里踏实了。

古代愚公移山感动了上帝,上帝派两个神仙下凡,把两座大山搬走了。现今方宝源修路也感动了“上帝”,大队的干部和社员,开始用与过去不同的眼光来打量这个不知天高地厚的“傻瓜”了。生产队专门抽劳力支援他,党团员、生产队干部更是顶着月亮义务地参加搬运土方的劳动。

转眼又到秋天,地里的番薯又将收获,一条长193米、路面宽4.5米、两侧石坎平均高1.2米的简易公路,平展笔直地铺在人们脚下。方宝源360多个日日夜夜用心血浇灌的果实结成了。人们当作傻瓜的梦想奇迹般地实现了。对于见惯了崎岖小路的山里人来说,它简直无异于北京城里的长安大街。

“啧啧,这简直就是城里的大马路嘛,拖拉机也可以原地掉头了!”

“哈哈,我骑自行车,闭上眼睛也可以从这头蹬到那头。”

“看着,咱山区将来还得有大变化呢!”

社员个个从心底里感激方宝源:“宝源做了大好事。”大队经过集体研究,决定在年终公积金中提取90元钱,作为给方宝源的修路补贴。大队会计把这用红纸包着的钱,先后往方家送了三趟,都被宝源给退了回来。宝源爹,这个有九角钱也要凑成一元存银行的老人,对儿子的心思不解了。宝源说:“我不是为钱才干的。一个人活着,只想着自己,多没意思!”

他还是他,普通得不能再普通的山里人。然而,就是他,在属于我们自己的这块土地上,为后代铺下了通向理想之境的道路。