鲁迅先生与青年

李霁野

我第一次见到鲁迅先生之后,就觉得他是一个诚恳、爽直,严肃而使人不觉疏远,可敬而且相当可亲的人。我说“相当可亲”,因为我们几个朋友都热爱先生的文章,年岁又比他小得多,很自然地拿他当尊敬的师长看待。虽然我读他的文章时,觉得他不仅可以作为良师,并且可以成为益友。鲁迅先生说章太炎“对于弟子,向来也绝无傲态,和蔼若朋友然。”我觉得,他一开始就给我这样一个印象。但是,在这蔼然可亲的态度之外,还有一点什么,实际上并不容易作到和同辈相处一样,我最初虽然有些觉得,可是并不了解。

经过多次接谈,我才逐渐领会:在这似乎疏冷的外表下面,蕴藏着深厚的爱。鲁迅先生自己的信最能说明这一点:

我这里的客并不多,我喜欢寂寞,又憎恶寂寞,所以有青年肯来访问我,很使我喜欢。但我说一句真话罢,这大约你未曾觉得的,就是这人如果以我为是,我便发生一种悲哀,怕他要陷入我一类的命运。……

其实我何尝坦白?我已经能够细嚼黄连而不皱眉了。……我自己 总觉得我的灵魂里有毒气和鬼气,我极憎恶他,想除去他,而不能。我虽然竭力遮蔽着,总还恐怕传染给别人,我之所以对于和我往来较多的人有时不免觉到悲哀者以此。”(1923年致李秉中,“鲁迅书简”第4,5页)

但是鲁迅先生绝不是以悲观消极的态度来对待人生的人,他不仅喜欢青年的访问,也费尽苦心来鼓励他们,培养他们。他看改我的译稿那种诚恳认真的态度,使我很受感动,所以以后偶有写作也寄给他去,我知道他是不会笑青年人幼稚的。在收到我的一篇题作“生活”的小说时,他立即回信道:

……我略改了几个字,都是无关紧要的。可是,结末一句说:这喊声里似乎有着双关的意义。我以为这“双关二字”将全篇的意义说得太清楚了,所有蕴蓄,有被其打破之虑。我想将它改作“含着别样”或“含着几样”,后一个比较的好,但也总不觉得恰好。这一点关系较大些,所以要问问你的意思,以为怎样?

(1925年)5月17日

先生对一个初学写作的人竟这样周到,实在令人感愧。以后送去自己和别人的写作时,常常觉得唐突,也诚实地说出自己的所感,但先生总说,哪有一生下来就完全成长好了的人呢?说到我们译文的生硬,先生总比喻说,能有不先涩苦的果实吗?遇有实在费解的地方,他总用小纸条注记,夹在译稿里面,等见到时商酌。

因为要换取自己的学费,我想将所译的“黑假面人”卖出去。素园在给先生的信中顺便提了一下,先生于是回信说:“‘黑假面人费了如许工夫,我想卖掉也不合算。……未名社的立脚点,一在出版多,二在出版的书可靠。倘出版物少,亦觉无聊。所以此书仍不如自己印。霁野寒假后不知需款若干,可通知我,我当于1月10日以前将此款寄出,20左右便可到北京,作为借给他的;俟‘黑假面人印成,卖去,除掉付印之本钱后,然后再以收来的钱还我就好了。”(1926年12月5日。

几经还付,先生总不肯,因为那本书的印成既迟,卖去又慢,收回印刷的成本更是渺茫无期。这可见先生言出必信。1932年“一·二八”战役时,有先生受难的流言传到北方来,我到北京的寓所探询消息时,才将这百元还付了。

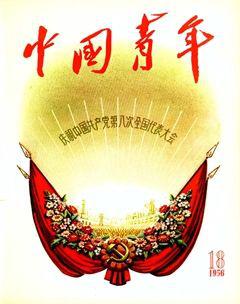

(图片见原版面)1936年,鲁迅在全国木刻流动展览会上和青年谈话。

鲁迅先生对青年期望很殷,培养很勤,但是他既不虚夸,也不姑息。他对青年的要求很严格,无论在言行方面,还是在工作方面。我拿自己的译作请他改正,他从不虚言恭维,却诚恳地指出缺点所在。他毫不译言,就我所写的少数篇东西看,我是受了什么作家的束缚,这样下去,是难有大出路的。1925年前后,写文章的青年比较少,所以只要肯动笔的,他总尽力鼓励;但他绝不轻口不负责任地赞誉谁是天才。有些以天才自命,而以庸人收场的青年,并不是像有些人爱说的样子,是鲁迅先生“惯坏”的。

鲁迅先生在北京和南去的最初一、二年中,我虽然忙些未名社的事情,总还经常翻译些作品请先生改正。1929年秋我到天津女子师范学院教书,第一、二年因为准备功课忙,又兼忙一点系行政工作,只能译点很短的东西。但到第三年稍有闲暇时,我即开始译40万字的长篇“简爱”。我知道先生向来有信必复,他在上海又忙得很,所以有意不给他写信,他因此不知道我教书之外,还在译书。那时雪峰和他相见的时候最多,他知道雪峰在京和我很熟,常到未名社谈天,所以就向他表示了惋惜的意思。雪峰把这个意思转达给我了,我很自责不曾体会到鲁迅先生的关心和期望,立刻把我正译一个长篇的事告诉他了。我自己知道我译书的水准很差,也知道鲁迅先生的评价是公平的,绝不认为完美,也不虚言过誉;但他知道我还肯就学力所能及的范围,认真从事,所以他总是期待殷殷。从我告诉他正译一个长篇后,先生又经常以他的译著寄给我,我因此知道他很感快慰。我总自勉在译书上不愉闲躲懒,在作事上不苟且敷衍,就因为在我的心目中永远存在着鲁迅先生这样一个典范。

鲁迅先生不仅自己尽力培养青年,她有时也找他的朋友来帮忙。1925年夏天,也是为了换取学费,我想将所译的“上古的人”卖给上海一家书店出版。我恐怕有几处误解了原文的意义,想请人指教,将我的译文校改校改。鲁迅先生便说:“我去绑季fu的票!”因为那时正是炎夏,校稿确是一件苦差事。

许季fu先生和鲁迅先生的友谊是深厚的,鲁迅先生多次说过:“季fu是好人,不过容易吃别人的亏。”1930年前后,是国民党白色恐怖弥漫全国的时候:好些人都不大敢提起鲁迅先生的名字。1931年1月,柔石、胡也频、李伟森、白莽等人被捕,不久即被杀害。各处盛传鲁迅先生被捕被害的消息,很难得到确讯,北京寓所也说不清是真是假,所以我便写信向季fu先生打听究竟。当时对于这类事件大家都保持死样的沉默,因为销一不慎,就会天外祸飞来的。可是季fu先生很快就回信说,鲁迅先生已经“转地疗养”,并且有信给他了。这当然就是“亡友鲁迅印象记”中所刊署名令斐的短简。

抗战后,季FU先生在台湾工作时,常写些纪念鲁迅先生的文字。“二·二八”起义后,国民党杀人如廓,日益加紧法西斯的恐怖统治。有人劝季FU先生暂不写,他只笑笑说,我想这不应该有什么。离“二·二八”起义周年只有10天的夜晚,季FU先生被杀害了——无疑的是杀一警百的政治杀害。“好人,容易吃亏,”我当时常常想到鲁迅先生的话。季FU先生在识人上不如鲁迅先生机警,在斗争上不如鲁迅先生老练;但是他像鲁迅先生一样忠于友谊,很可以作我们的榜样。

鲁迅先生对青年期望殷,要求严,但是他绝不脱离实际:绝不苛求。我们都知道鲁迅先生对敌人作斗争很坚强,对于他对疾病作斗争的情况,却几乎全不知道。1936年7月,他在给母亲的信中略叙病状之后,接着说:“到7月初,乃用透物电光照视肺部,始知男盖从少年时即有肺病,至少曾发病两次,又曾生重症肋膜炎一次,现肋膜变厚,至于不通电光,但当时竟并不医治,且不自知其重病而自然全愈者,盖身体底子极好之故也。”又在9月3日的信上说:“男所生的病,

报上虽说是神经衰衰,其实不是,而是肺病,且已经生了二三十年,被八道湾赶出后的一回,和章士剑闹后的一回,躺倒过的,就都是这病。……男自己也不喜欢多讲,令人担心,所以很少人知道。初到上海后,也发过一回,今年是第四回。……”鲁迅先生学过医,当然知道肺病的严重性;但是他坚持着一直工作到死。素园害的也是肺病,鲁迅先生始终很关心,不仅劝他“好好地保养”,并且写信说:“……你所译的卢氏‘论托尔斯泰那篇,是译起来很费力的硬性文字……我想你要首先使身体好起来,倘若技痒,要写字了,至多也只好译译‘黄花集上所载那样的短文。”(1929年3月22夜。)

鲁迅先生对人的关怀是多方面的,体贴入微的。他在“忆韦素园君”中说:“我到广州,是第二年——1927年的秋初,仍旧陆续的接到他几封信,是在西山病院里,伏在枕头上写就的,因为医生不允许他起坐。他措辞更明显,思想也更清楚,更广大了,但也更使我

(图片见原版面)

未名社是鲁迅所曾领导过的一个青年说文艺团体,这是未名社所编期刊和刊头。

担心他的病。有一天,我忽然接到一本书,是布面装订的素园翻译的‘外套。我一看明白,就打了一个寒噤:这明明是他送给我的一个纪念品,莫非他已经自觉了生命的期限了吗?”他注意到了他的病况、文字、思想和感情,他的猜想也完全对了,因为我知道素园怀着怎样的心情,嘱咐我代题几个字,把“外套”分送给几个师友。

鲁迅先生在“忆韦素园君”一文里又写道:“1929年5月末,我最以为侥幸的是自己到西山病院去,和素园谈了天。”是的,先生的访问使素园感到很大的快慰。我记得,在畅谈了几点钟之后,素园才想起来请先生吸烟,几次让他都摇头说不吸了,这是因为避免使病室里有烟味,不是真的戒绝;素园再三说了对自己无碍,先生才走出病室,站得远远地急忙吸完了一枝纸烟。

1930年1月素园病再发,鲁迅先生虽然自己已很窘急,却从北京寓所的用度中挤出百元来,供给我们为他给病。

鲁迅先生很不愿意托人情,特别对于无深交的人不顾开口。大概在1926年,素园还未病以前,我们听说“民报”要出版,在物色一个编副刊的人。我去找鲁迅先生,也说明报纸的政治背景不清楚,只微闻偏于进步,问他是否愿意介绍素园去。他立刻就写了介绍信,并说有一个阵地很要紧,社会太乌烟瘴气,不能沉默。他又说,自己办不了报,一般报纸不可能干干净净,我们只利用它的一角,说自己的话,不作原则性的迁就就好了。这个副刊一创刊,鲁迅先生就大力支持,立刻就哄动一时,报馆写定报单的人简直忙不过来了。报仿佛只出了一个来月,就给张作霖封了门。

鲁迅先生说,素园“并非天才,也非豪杰,当然更不是高楼的尖顶,或名园的美花,然而他是楼下的一块石材,园中的一撮泥土,在中国第一要它多。他不入观赏者的眼中:只有建筑者和栽植者,决不会将他置之度外。”鲁迅先生对广大青年都是以这样实事求是的态度加以爱护培植的。对于未名社的几个人,他常提出明快中肯的批评,有时说我们“稍嫌疏懒,”有时说我们“小心有余,泼辣不足。”素园早天,先生凄伤;丛芜堕落,先生悲叹。我们也远远没有满足先生的期望。

鲁迅先生所培养的青年很多,他也感到多种多样的悲伤和失望。他在1933年6月给曹聚仁的信上说:“十

余年来,我所遇见的文学青年真也不少了,而希奇古怪的居多。最大的通病,是以为因为自己是青年,所以最可贵,最不错的,待到被人驳得无话可说的时候,他就说是因为青年,当然不免有错误,应当原谅的了。而变化也真来得快,三四年中,三翻四复的,你看有多少。……

“今之青年,似乎比我们青年时代的青年精明,而有些也更重目前之益,为了一点小利,而反噬构陷,真有大出于意料之外者,历来所身受之事,真是一言难尽,但我是总如野兽一样,受了伤,就回头钻入草莽,舐掉血迹,至多也不过呻吟几声的。”

最后几句话是多么沉痛!可是那时常有人责难先生助长了有些青年人的狂妄,恶毒的甚至骂先生收买青年作喽罗。先生对长虹是费过很多宝贵时间和精力的,记得有一次我去访问先生时,见他的神色很不好,问起来,他并不介意地答道:昨夜校长虹的稿子,吐了血。我的心立刻沉下去,几乎流了泪。以后长虹定上了招摇撞骗的道路,先生才痛斥他一番。然而先生还继续爱护青年人,为他们卖别人所不肯出的苦力,直到逝世的前夕为止。这就是鲁迅先生的崇高人格的一个方面。

(编者按:本文收在人民文学出版社即将出版的“忆鲁迅”一书内,本刊发表时因篇幅关系曾略加删节。)