新媒体参与社会救助行为的法律风险及其规制

刘蓉

摘要:新媒体渠道使得社会救助信息有效流动,助力我国社会救助工作发展。但当前新媒体参与社会救助的行为仍存在诸多潜在的法律风险。针对民事与刑事风险,我国已在信息安全、技术监管与社会救助领域进行了必要的法律规制。未来,应强化新媒体传播中个人信息保护与算法规制,同时加强监管,推动统一社会救助服务平台建设,并建立健全社会救助相关法律法规。

关键词:新媒体 社会救助 法律风险 法律规制

社会救助作为社会保障制度的重要组成部分,关系到对众多困难群众基本生存权利的保障,持续发挥着兜底保障作用,维护社会稳定。习近平总书记在关于慈善事业重要论述中提出:“进一步做强慈善组织、慈善信托以及互联网慈善募捐平台等主体力量,大力发展社区慈善,全力打造阳光慈善、惠民慈善、全民慈善、数字慈善。”新媒体因技术而生,改变了媒介环境,新媒体技术推动着信息“精准畅达”,使得传媒发挥出真正作用。以数字技术为基础的新媒体,可疏通社会救助渠道;运用新媒体技术把有志于救助的不同群体联合起来形成合力,可发挥出更持久且有意义的影响力。但同时,新媒体也充满了不确定性,相关的法律法规如《著作权法》等无法实时跟进新媒体技术的发展,在新媒体管理上面临着诸多问题,导致新媒体参与社会救助行为面临诸多潜在法律风险。

一、新媒体参与社会救助行为的法律风险

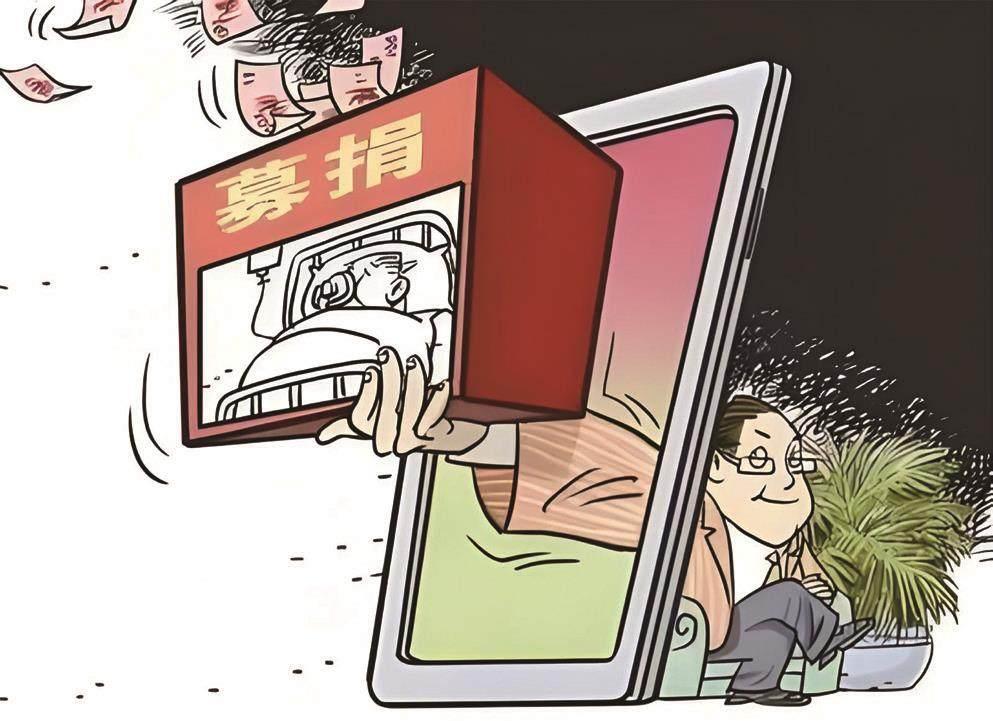

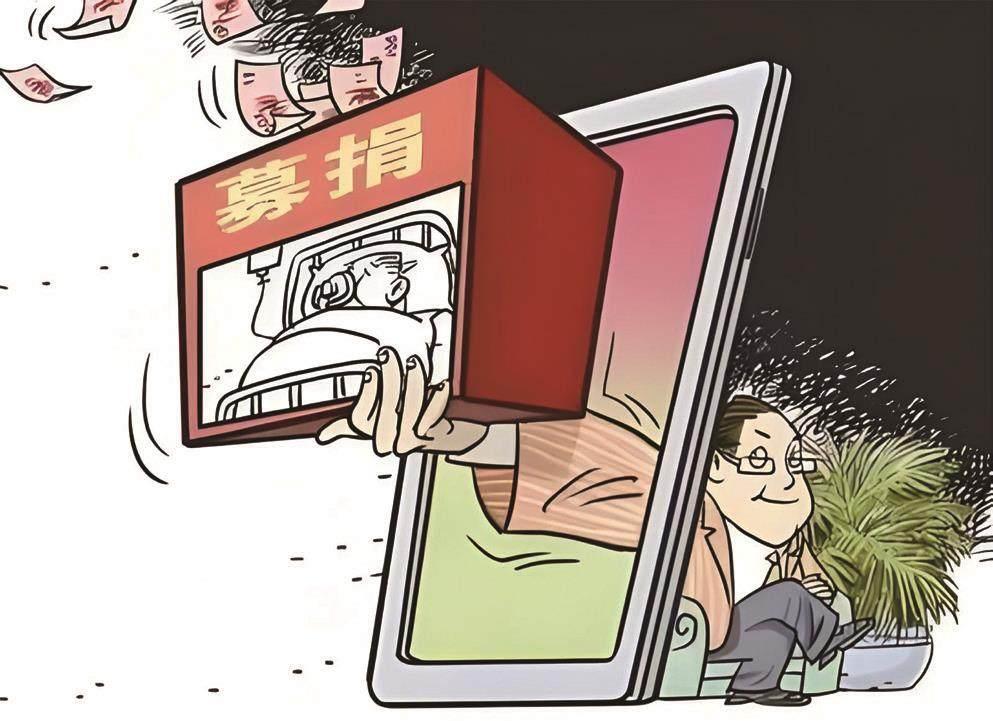

我国社会救助事业经过不懈努力取得了显著成效,但近年来屡次出现的因救助不足、救助不力而引发的社会事件,凸显出我国社会救助政策与实践仍然存在诸多困难与不足。新媒体技术在社会救助中壮大了民间公益力量,使得每个人通过一台电脑、一部手机,在短时间内即可迅速成为社会救助中的参与主体:求助者、施助者以及参与者。在新媒体环境下,社会救助中的官方社会救助组织,其公信力面临着一定的挑战,近年来相关慈善丑闻的陆续曝光刺痛着社会公众的神经,使得多家官方社会救助组织与公益项目遭遇发展与实施瓶颈。

之于民事风险,成文法亦滞后于新媒体技术的发展。第一,在慈善与社会保障法方面,社会救助领域的相关法律法规存在较大的滞后性。《慈善法》于2016年实施,私力救济行为如“水滴筹”等互联网个人公开募捐行为不受《慈善法》规制。2022年民政部指定了30家慈善信息平台,但仍未对私立救助行为进行法律解释。《社会救助法》于2023年伊始被纳入全国人大常委会发布的年度立法工作计划中,现阶段仍存在较大立法方面空白。第二,在知识产权法方面,《民法典》已将自然人电子信箱和行踪信息纳入个人信息,但随着新媒体技术的快速发展,电子个人信息之于《著作权法》《个人信息保护法》等方面在界定范围与保护范围上仍旧存在大量立法空间。我国社会救助体系中救助对象的信息泄露事件时有发生,新媒体在参与社会救助行为时已落实对被救助者信息的真实性进行把关,严格进行实名监管,但不法分子借助新媒体平台盗用他人身份信息如照片、病历、定位等进行诈骗的行径屡见不鲜。传播虚假信息不仅严重挫伤各主体参与社会救助行为的热情,使救助行为遭遇信任危机,更是对个人隐私权侵犯的犯罪行为。我国在新媒体传播中对个人信息保护的立法不足,高位阶法律缺乏对新媒体传播的重视,在社会救助体系数字化管理方面,尚未建立全国统一的社会救助信息管理系统。

之于刑事风险,新媒体的参与使得诈骗的数字化特征愈發鲜明,诈骗罪的解释空间日益狭窄。自2014年9月至2021年底,累计超过500万人次的大病患者通过个人大病求助互联网服务平台发布求助信息,超过20亿人次通过水滴筹等大病求助平台捐赠资金,筹款规模超过800亿元。资金规模如此庞大的众筹领域近年来屡次出现涉嫌诈骗等案件。如“林金生诈骗案”,被告人林金生为骗取钱财伪造相关证明材料,以妻子“吴爱弟”小产大出血为由通过“水滴筹”软件平台发起众筹募捐。此类案件中,犯罪分子均利用虚假病例借助传播媒介进行诈骗行为,除进行财产诈骗外,还涉及多起人身伤害案件,相关案例多数纳入《刑法》规制。

二、新媒体参与社会救助行为的法律规制

新媒体参与社会救助行为是顺应时代发展的必然趋势,随着新媒体技术的飞速发展和我国社会救助事业进程不断加快,在多元因素影响下,新媒体参与社会救助行为伴随着潜在法律风险并对立法提出了更高的要求。鉴于此,我国在信息安全、新媒体技术的第三方监管以及社会救助领域进行了必要的法律规制。

1.新媒体传播中救助信息安全的法律规制。在我国,新媒体参与社会救助行为是顺应时代发展的必然趋势。以新媒体技术赋能的公益救助内容形式新颖,内容优质,创作能力和全媒传播效能得到大幅提升。同时,新媒体的互动性成为公众参与社会救助行为至关重要的因素,使得社会救助机构和政府之间的协同,参与者和社会救助机构之间连接的黏性更加紧实。当新媒体以其低成本、时效快等优势在社会救助中发挥重要的作用时,新媒体传播中救助信息的安全问题正日益受到公众质疑。2009年,《刑法修正案(七)》首次将侵犯个人信息的行为规定为犯罪行为,针对社会救助主体信息安全的刑事风险方面进行了法律规制。2012年,《关于加强网络信息保护的决定》首次提出国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息。在社会救助信息的传播过程中,新媒体语境中信源呈现多元化特征,每个人都能快速成为救助内容传播者,而传播内容中的个人信息,尤其是广泛被运用于网络的定位信息存在严重安全隐患。2021年11月施行的《个人信息保护法》构筑了新媒体时代个人救助信息权益保护的安全防护网。当今社会,由于新媒体传播引发的个人信息被侵犯的案件日渐增加,因此在社会救助行为过程中,被救助者作为弱势群体公民权利更应得到应有保障。

2.新媒体技术的第三方监管与法律规制。在时效性和精准化方面,新媒体的介入可以实现救助双方的快速精准对接,传播效率快,减少第三方参与。各地民政局更是借助“融救助”“e救助”等创新形式实现了从“人找政策”到“政策找人”的转变,从而健全了社会救助体系,提升了社会救助水平。新媒体为社会救助提供了更广阔的可能性并不断推动我国社会救助事业的创新发展。但是,在新媒体参与社会救助行为过程中,多案例表明社会救助主体基于熟人关系圈,对于救助内容在未进行审核及完整查看的基础上便进行转发或捐赠行为。针对上述新媒体参与社会救助行为带来的风险问题,《慈善法》第十章对慈善组织进行了法律监管。同时,2017年施行的《互联网新闻信息服务管理规定》将各类新媒体纳入管理范畴,规定要求组织和个人在通过新媒体方式提供信息服务时,应当取得互联网新闻信息服务许可,不得歪曲、篡改标题原意和新闻信息内容,并保证新闻信息来源可追溯。

近年来随着新媒体技术的突破,多数救助平台已承担基本的信息审查与安全保障的责任与义务,但基于成本过高与能力不足的原因并未受到严格的法律规制。“罗一笑事件”曾被网友及《人民日报》等官媒高度关注,5岁女孩罗一笑罹患白血病家人无力支付医疗费用,通过媒体宣传后共获取超过11万人打赏,募集了超百万的善款。捐款事件最终被查实为广告公司的营销事件,而善款的合法性因《慈善法》中定义的捐款平台并不包括微信打赏仍无法定论,本案未进入诉讼程序。新媒体传播失范现象亟需规避,网络募捐的营销行为长期引发社会争议,人肉搜索、艳照门、恶搞、网络暴力等事件屡见不鲜。基于促进社会公益事业的健康有序发展,应严格发挥信息核实与信息反馈的功能,通过第三方监督对救助平台进行完善的制度建设和程序设计,规避可能出现的行为风险。

3.社会救助领域的法律规制。新媒体参与社会救助行为对立法提出更高要求,现阶段新媒体参与社会救助领域的相关法律规制主要体现在自2014年5月1日起施行的《社会救助暂行办法》中,该暂行办法于2022年进行修订,第五十二条与第五十六条强调国家鼓励单位和个人力量参与社会救助,并且相关机构应当建立社会力量参与社会救助的机制和渠道,提供社会救助项目、需求信息。第六十八条规定采取虚报等手段骗取社会救助资金、物资或者服务的,除责令退回外,可处非法获取的救助款额或者物资价值1倍以上3倍以下的罚款。2023年,《社会救助法》已被纳入年度立法工作计划中,随着新媒体技术的快速变革,我国亟需更新社会救助相关领域的法律与新媒体相融合,降低传媒模式变革不确定性带来的法律风险,覆盖快速发展变化的网络传播,更新对新媒体相关各方的权利和义务的明确规定,以法律为依托推动行业自律,日趋完善社会救助法律体系。国际上美国、德国等日趋完善的社会救助法律体系对我国具有一定的借鉴价值。国外社会救助发展具有多方面成熟经验:新媒体平台上社会救助的常态化、健全的新媒体监管体系、健全的救助管理联动机制和立法手段等都在助力网络募捐的有序发展等。在强大的新媒体技术支撑基础上,公民常态化的参与、健全的管理联动机制与完善的法律法规必不可少。

三、新媒体参与社会救助行为的优化对策

以上在有针对性地探讨了新媒体参与社会救助行为法律风险的基础上,探讨了相关的法律风险,针对上述问题,应在现有法律规制的基础上实现优化。在数字化时代应对个人信息加强保护,推动建设全国统一的社会救助服务平台以加强监管,并完善与社会救助制度相关的法律法规。

1.强化对新媒体传播中的个人信息保护与算法规制。随着信息数据的快速传播,应加强对新媒体传播中对个人信息保护的重视程度。首先,应与时俱进及时调整相关法律法规。因新媒体技术发展日新月异,对个人数据与隐私的泄露方式日趋多元,为保护救助主体的基本权益,应及时扩大信息保护的范围和内容。智能传播的内容生产模式和发布模式是对个人网络运用痕迹的科学分析与蕴含技术规则的算法技术的运行得出的,信息茧房效应出现了过分迎合公众或者误导公众的传播乱象,一定程度上造成了对社会救助主体隐私权和信息自由权的侵犯,建议将数字新闻传播的伦理进行相应矫正,必要时实现法律规制。其次,应加强与新媒体领域相关的个人信息保护,在新媒体管理的延伸上进行相关司法解释工作。可建立多部门协调监督机制,通过担保证明、设置黑名单等方式对个人信息进行证明与保护。再次,对于个人信息的保护,当前公力救助的相关保障机制并不完善,且在证据收集和诉讼时效上存在滞后性,因此在新媒体时代,权利人更偏好通过私力救济方式维护其个人权益。最后,相关部门应当加强对新媒体管理的执法工作,社会救助平台应及时履行预防和控制风险的义务,出现侵犯与传播他人隐私信息的行为应实行严厉处罚,提升法律威慑力。

2.加强监管,推动统一的社会救助服务平台建设。为妥善处理各种社会救助物资,实现我国社会救助的社会化,应统一加强监管,推动全国性的统一社会救助服务平台建设。我国的社会救助信息较为分散,各省市地区间救助模式与难度不尽相同,建立统一的社会救助服务平台不仅可以实现多部门间的联合协作提高效率,也可以借助平台建立社会救助的数据库降低监管难度与成本,实现数据的有效整合。对于救助主体的信息进行实名制登记,对传播媒介的监管做到有的放矢,着重于信息真伪性的核对,实现求助者信息与社会救助共享,在新媒体背景下实行数据与资料的多元化反馈,做到信息及时更新,差错及时纠正,接受公众举报,实行阳光操作、规范管理。

在救助款项等物资流动过程中,加强监管增加透明度,可有效增加救助组织的社会公信力。我国已形成较为完备的由行政、内部、社会三个层面组织的慈善组织法律监督制度,具体来说,需在参考《公司法》的相应规定完善内部监管机制,在完善与细化《慈善法》的基础上强化社会监督,定期进行数据披露,借助新媒体渠道及时高效地监督社会救助活动。

3.建立健全社会救助的相关法律法规。社会救助于我国而言,已从个别对象的救济行为日趋发展为部分群众有限的福利,而社会救助的实际对象虽为弱势群体但救助潜在对象应为全体社会成员,我国社会救助的权利化离不开建立健全社会救助相关法律法规。在《社会救助法》制定过程中,在宪法以及新媒体通则的指导下,首要任务是对新媒体相关各方的权利和义务进行界定,并健全和完善相关法律法规。

在国际比较视野下参考他国立法实践经验,英国在立法规制下建立了補缺救助制度,德国在积极立法理念下实施了“权利义务对等”救助制度,日本在程序正义下完善了权利保障与救济并重的救济制度,典型国家的社会救助立法实践经验引导我国对社会救助进行救助程序的法治化构建。新媒体技术介入社会救助行为要有良好的信息基础设施,形成实力雄厚的信息经济,更要构建完整的社会救助体系,在救助过程中实现程序正义。

作者单位 吉林大学法学院

参考文献

[1]文友华.新媒体管理与法律规制[N].检察日报,2013-05-30.

[2]李可,马英杰.新媒体平台中隐私曝光型私力救济模式研究[J].黑龙江社会科学,2023(04).

[3]王晓辉.智媒时代新闻传播失范乱象的法学检视与“合理化”纠偏[J].传媒,2023(18).

【编辑:陈强】