长江中下游浅水湖泊湿地植物保护与恢复

摘要:

长江中下游浅水湖泊是支撑区域经济社会高质量发展的国家重要战略资源,在维护区域水安全、粮食安全、生态安全和生物多样性等方面占有重要地位。但该区域人口众多、开发历史悠久,在气候变化和人类活动的双重影响下,普遍存在水体富营养化、湖泊功能退化等生态环境问题。湿地植物是湿地生态系统物质循环和能量流动的基础,从湖泊湿地植物保护修复的角度,梳理了长江中下游浅水湖泊总体情况及湿地植物保护现状,分析了这些湖泊所面临的主要生态环境问题:

水文过程改变、生境丧失、资源过度利用、水利富营养化、

洪涝灾害、入侵种泛滥、流域综合治理及科研观测研究不足等。在此基础上提出了相应地湿地植物保护修复的对策建议:优化水资源配置、恢复湿地生境、资源合理利用、改善水质、改善江湖关系、防治入侵生物、健全流域管理体系及加强观测研究等。以期推动流域系统治理、资源可持续利用、促进湖泊水生态环境改善和湖泊功能恢复。

关" 键" 词:

湿地植物; 保护与恢复; 水体富营养化; 流域综合治理; 浅水湖泊; 长江中下游

中图法分类号: X524

文献标志码: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2025.01.008

收稿日期:2024-04-18;接受日期:2024-07-02

基金项目:

国家自然科学基金项目(42201436,41371513)

作者简介:

赵素婷,女,副研究员,博士,研究方向为湿地植被保护与恢复。E-mail:zhaost@mail.whlib.ac.cn

通信作者:

厉恩华,男,研究员,博士,研究方向为湿地生态学、湿地生态修复和植物多样性保护。E-mail:lieh@whigg.ac.cn

Editorial Office of Yangtze River. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

文章编号:1001-4179(2025) 01-0058-09

引用本文:

赵素婷,周瑞,袁赛波,等.

长江中下游浅水湖泊湿地植物保护与恢复

[J].人民长江,2025,56(1):58-66.

0" 引 言

植物作为湖泊湿地的初级生产者,在水生态系统中具有构建作用。植被的物种组成、群落结构和丰富度决定了湖泊的性质和状态,也间接决定了该生态系统其他生物类群的物种多样性和生态系统功能,是湖泊湿地生态系统健康的重要基础[1]。

水生植物是湖泊生态系统营养循环的核心环节,不仅能够抑制风浪、促进沉积、抑制再悬浮,而且能通过自身的生理活动改变水体和沉积物的pH和氧化还原状态,影响氮磷等营养盐在水-泥-草间的转化和利用[2]。此外,还为动物提供食物、庇护所和产卵(繁殖)场,创造多样生境。一些水生植物还能分泌一些杀藻或抑藻物质,起到克藻或抑藻作用。滨岸带湿地植被具有截污、过滤、控制侵蚀的生态环境功能。因此,湖泊湿地植物对湖泊水环境改善、生物多样性保护、生态服务功能维持具有十分重要的作用。

然而,在气候变化和人类活动的双重影响下,长江中下游浅水湖泊受到筑堤建闸、围湖造田、资源过度利用、污染持续输入等因素的长期影响,造成江湖阻隔、水文情势改变、面积锐减、调蓄能力下降、洪涝灾害频发、水体污染和富营养化加剧、入侵种泛滥、湖泊水环境恶化、植被衰退、生物多样性下降、生态服务功能退化,进而影响了区域的水安全、粮食安全和生态安全,制约了长江经济带高质量发展[3]。自20世纪60年代以来,中国绝大部分湖泊存在不同程度的水生植被(特别是沉水植物)退化,其中长江中下游湖群水生植被退化尤为严重。此外,水生植被

导致沉积物再悬浮增强,促进沉积物营养盐向上覆水体释放,

加剧湖泊的富营养化。气候变化和富营养化的共同作用使得湖泊生态系统的响应更加复杂。

长江中下游浅水湖泊,是实施长江大保护战略的重要区域,其生态环境保护和生物多样性维持是该区域经济社会可持续发展的基础,需要认真分析其面临的突出问题、辨识保护和恢复所面临的主要威胁,从促进植被恢复和多样性保护入手,推动湖泊生态环境改善,提高其健康水平、促进资源可持续利用,从而为该区域经济高质量发展和美丽中国建设做出贡献。

本研究从湖泊湿地植物保护修复的角度,分析了长江中下游浅水湖泊的总体情况、面临的主要生态环境问题、湿地植物保护现状,并在此基础上提出了有针对性的湿地植被保护修复的对策和建议,以期推动流域系统治理、资源可持续利用,促进湖泊水生态环境改善和湖泊功能恢复。

1" 长江中下游浅水湖泊总体情况及湿地植物现状

长江中下游平原属于长江水系形成的冲积、湖积平原,区内地势平坦,湖泊众多,是中国湖泊密度最大、淡水湖泊最集中的区域,也是世界上极具特色、生态意义巨大的湖泊群[4]。长江流域的湖泊湿地面积占全流域湿地面积的19.28%,其中36.44%湖泊湿地分布在中游区域,51.26%湖泊湿地分布在下游区域[5]。长江中下游湖泊湿地面积为14 073 km2,约占长江流域湖泊面积的93%,其中100 km2以上的湖泊有13个,总面积为11 993.9 km2(20世纪50年代初有21 429 km2),小于100 km2的湖泊面积有2 079 km2[6]。此外,据第二次全国湖泊调查数据统计,长江中下游地区有面积1 km2以上湖泊598个,总面积15 312 km2,占全国淡水湖泊面积的60%[7]。

长江中下游有广泛的水生植物适生分布区,但该区域人口密集、社会经济发达,受人类活动的剧烈影响,且该区域湖泊富营养化趋势显著,导致该区域湖泊湿地植被衰退。1986~2020年,长江中下游10 km2以上的湖泊群水生植物面积为2 541.58~4 571.42 km2,占湖泊总面积的15.99%~28.77%,主要分别在长江干流流域湖泊群,其次是鄱阳湖流域、洞庭湖流域、太湖流域和汉江流域[8]。Landsat卫星对长江中下游98个面积50 km2以上湖泊大型水生植物遥感监测显示,2010~2021年长江中下游湖泊大型水生植物数量整体上呈现明显下降趋势[7]。近70 a(1954~2021)来,长江中下游湖泊沉水植物的α多样性在演化过程中呈先增大后减小的趋势,β多样性在演化过程中呈逐渐减小的趋势[9]。

2" 长江中下游浅水湖泊面临的主要问题和威胁

湿地是世界上最受威胁的栖息地之一。人类活动导致的栖息地丧失、生存环境的破碎化、水体富营养化、水体污染等严重威胁湿地植物的生长和发育。此外,由于全球气候变化会导致干旱、洪涝等水文过程的剧烈变化,进而影响湿地的水文状态,这使很多湿地植物在短时间内面临灭绝的风险[10-11]。另外,伴随着全球气候变化和人类活动的影响,生物入侵对生态环境的影响愈加突出,导致消耗植物资源、占据生态位、恶化植物生境,降低植物多样性。现将长江中下游湖泊水资源、水环境、水生态面临的突出问题,以及由此对湖泊湿地植物多样性维持、群落结构和类型、植被发育和分布、生态系统服务功能的威胁分述如下。

2.1" 筑堤建闸,江湖阻隔,水文过程改变

水文过程是湿地最重要的生态过程,它制约着湿地的物理、化学和生物过程,控制着湿地的形成、发育和演化,是塑造湿地生态系统结构和功能的基本力量。长江中下游浅水湖泊与长江干流有着直接或间接联系,长江季节性丰枯变化,决定了湖泊的盈亏变化。汛期江水倒灌入湖,枯水期湖水排入长江,这种变化在消峰补旱、保证河流稳定、保证湖泊水位波动、调节河流径流、补给地下水、防御长江水旱灾害等方面具有重要作用[3],对江湖间物质输移、物种转播、鱼类洄游、湖泊沼泽化控制、生物多样性维持起到重要作用[12]。

20世纪50~60年代,沿江大部分湖泊修建了闸坝,使这些湖泊失去了与干流的自由水文联系。目前,只有鄱阳湖、洞庭湖、石臼湖等几个湖泊与长江相连。当河流和湖泊被阻断时,湖泊水位的波动成为水库类型[13]。20世纪50年代初,洪湖逐步建成了多个水利设施,包括洪湖隔堤、新滩节制闸等,导致洪湖水位降低,水深由3 m降低至1.4 m[11,14]。巢湖建闸前水位平均波动幅度在2 m以上,夏季最高,早春最低,建闸后,涨落幅度仅为1 m,汛前最低[13]。

水位波动节律的变化影响植被发育,春季水位上升影响湿生植物萌发,秋季水位下降导致沉水植物死亡[13]。低水位的早期发生和持续时间的延长导致高滩湿地植被退化,过渡带植物生物多样性减少,水生植被退化,局部沉水植被消失[15]。

2.2" 围湖造田,面积锐减,生境丧失

长江中下游流域有6大湖泊群:洞庭湖平原湖泊群、江汉平原湖泊群、鄱阳湖平原湖泊群、龙感湖湖泊群、鄂东湖泊群和太湖湖泊群,在抵御洪水、减缓径流、蓄洪防旱、降解污染、调节气候和水资源调控等方面发挥着重大作用。据统计,20世纪50年代以来,长江中下游地区围垦湖泊的面积已超过13 000 km2,相当于中国5大淡水湖面积的1.3倍。因围垦消亡的湖泊达1 000余个,蓄洪量减少360亿m3[16]。鄱阳湖在1954~1984年间缩小了1 011.57 km2。洞庭湖由20世纪初的6 000 km2缩减到4 350 km2(20世纪50年代)、2 691 km2(20世纪70年代)、2 433 km2(20世纪90年代)和2 702.74 km2(2019年)。太湖流域已建圩湖泊达498个,受围垦湖泊239个,湖泊面积减少了529 km2,165个湖泊因围垦而消亡,占该地区原有湖泊数的23.3%[17-18]。由于围垦面积不断增加,洪湖面积由760 km2(20世纪50年代)减少到340 km2(20世纪70年代末)[17]。

大规模的围垦使得原有天然湖湾和滨岸带消失殆尽,而该区域是多种水生植物集中分布区域,也是很多陆生或水生昆虫、两栖动物、鱼类和水鸟的栖息地。围湖围垦侵占了大量湖泊湖滨区域,导致湖泊湿地面积萎缩、生境破碎、清水补给能力下降、水生动植物种类和数量减少、经济鱼类呈现低龄化趋势,湖泊生态系统进一步恶化。

2.3" 围网养殖,资源破坏与过度利用

在中华人民共和国成立初期,政府实施了一系列措施来解决国内的粮食短缺问题。其中一项措施是积极发展渔业生产和鼓励增加水产品。1980年,湖泊养殖面积为17 954.93 km2,占全国淡水养殖总面积的62.7%[17]。随着养殖规模的不断扩大,围网养殖面积比例不断上升,有些湖泊几乎完全被围网包围。

在长江中下游,很多湖泊围网养殖面积占湖泊总面积的一半以上,逐渐破坏了湖泊的栖息地,造成了一系列的生态环境问题。这些问题包括原生水生生物生存空间的压缩、物质交换障碍、水质的迅速恶化、沉水植被的大面积退化。2007年,“太湖蓝藻事件”暴发时,东太湖围网养殖面积达120 km2,占东太湖总水域面积的85%以上[19-20]。20世纪80~90年代,洪湖开始呈现出沼泽化的趋势,为了控制洪湖水生植物过度发展,从绞草养鱼,逐渐发展成为围网养殖,遥感影像解译结果表明,2004年围网面积达湖泊敞水区水面面积的70%[11]。保安湖是湖北省典型的渔业生产基地。1986~1989年,草鱼放养量为2.61×104 kg,河蟹产量最高为5.40×104 kg。草鱼消耗的水草量已经超过同时期的水草量,同时,加上河蟹等水生动物对沉水植物的破坏,导致沉水植物的生物量由1986年秋季的5 954 g/m2,急剧下降到1989年的163 g/m2。此外,捕鱼、拖网捕捞和其他过程也会破坏沉水植物,影响沉水植物的定植和生长。投饵、投肥等养殖活动,又会加速富营养化进程,导致沉水植物衰退[21]。

2.4" 水体富营养化,蓝藻水华暴发

伴随人类活动干扰(如围垦、水产养殖、污染物排放等),入湖氮磷营养盐负荷超过其环境容量,导致湖泊富营养化。同时,江湖阻隔、水体流速变缓,水体交换慢,营养盐蓄积,导致湖泊沉积物富营养化,由此加剧了湖泊富营养化和水华暴发风险[19]。

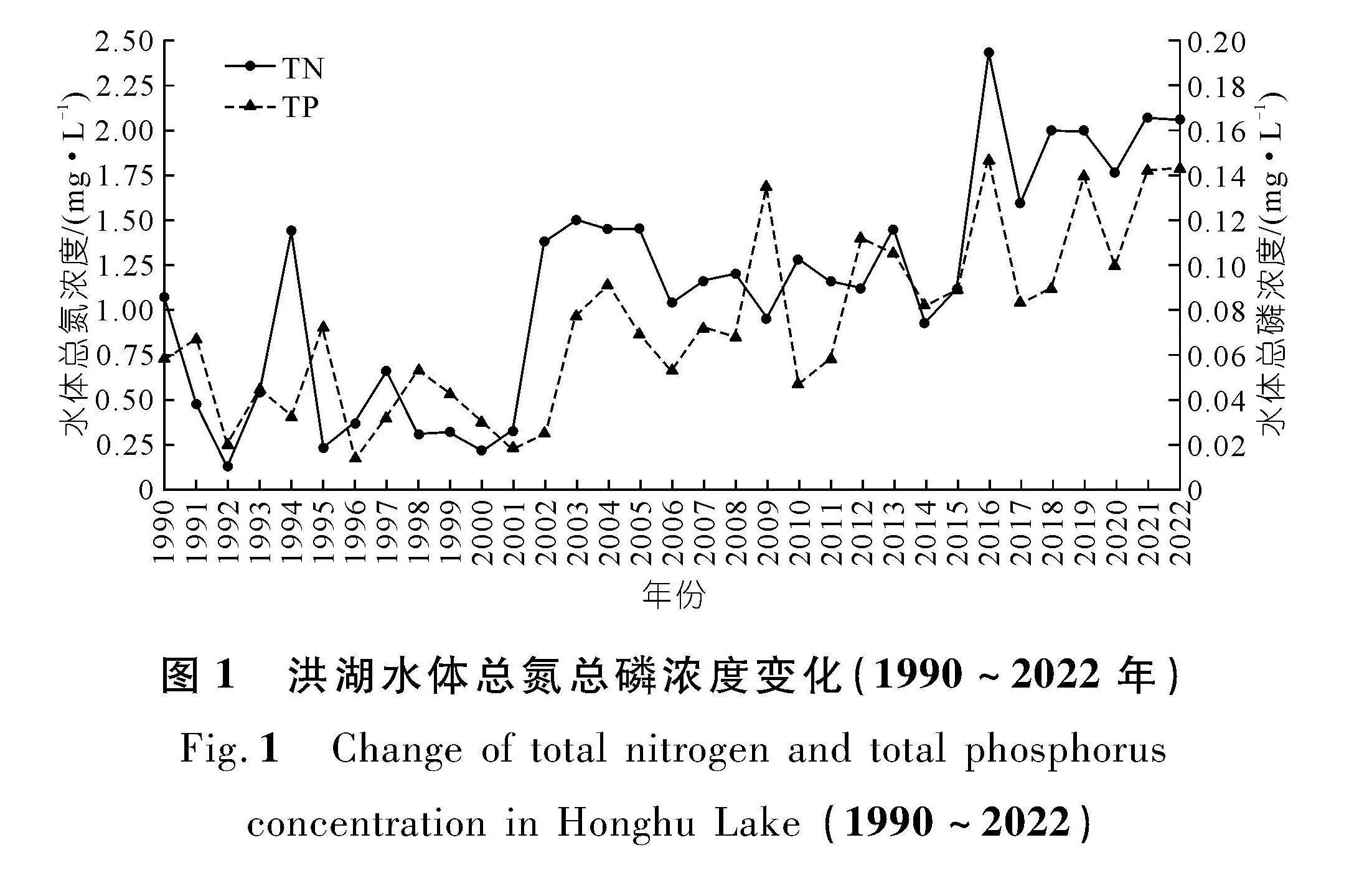

长江中下游湖泊总氮、总磷超标问题突出,部分湖泊富营养化导致季节性水华严重[22]。洪湖水体总氮浓度从20世纪90年代最低时的0.130 mg/L,增长到2016年的2.435 mg/L,近10 a (2013~2022年)水体总氮浓度(均值)是90年代的3倍多。洪湖水体总磷浓度从20世纪90年代的0.042 mg/L(均值)上升到近10 a的0.104 mg/L(均值),约为90年代的2.5倍(图1),洪湖水质约每10 a下降一个等级(图2)。2010~2021年间,太湖年最大藻华面积出现在2017年,为1 268.4 km2,占整个太湖水面面积的54.2%。巢湖年最大藻华面积出现在2018年,为497.8 km2,占整个巢湖水面面积的64.7%。而且,太湖和巢湖蓝藻水华面积没有明显的下降趋势[3]。

多年的入湖污染沉积、高密度围网养殖污染,造成洪湖底泥也已富营养化,其表层沉积物总氮含量均值为3 769.47 mg/kg,总磷均值为695.34 mg/kg,有机质含量为16.73%,氮、磷均为重度污染状态。2007~2020年太湖总磷负荷的年均输入量为2 889 t,年输出量为940 t,年均约有1 959 t的总磷滞留在底泥或水生生物体内,约为太湖总磷纳污能力的3.81倍,成为影响太湖水质的重要内源。太湖外源年输入磷高达63%滞留在湖体,使得内源磷负荷蓄积量大,而风浪扰动、蓝藻水华暴发和水生植被退化等加剧底泥向水体的磷释放[23]。

2.5" 气候变化,洪涝灾害频发

IPCC第4次报告强调,在过去一个世纪中,全球平均地表温度上升了0.4~0.8 ℃,达到1 000 a来的顶峰[10]。全球气候变暖会加速全球水文过程的循环,导致降水量增加,洪涝、干旱等极端气候事件频发,水生植被赖以生存的水环境条件逐渐改变。此外,全球气候变化导致的CO2浓度升高可能导致水生植物群落组成的改变,水中HCO-3和CO2浓度的变化就证明了这一点[24]。全球变暖还会导致湖泊温度升高,从而导致湖泊热浪的频率、强度和持续时间增加,藻华灾害的诱发和加强。

湖泊面积的急剧减少和泥沙淤积,导致水资源调节和蓄水功能明显下降。在东部湿润地区,洞庭湖和鄱阳湖的面积和蓄水能力的显著减少,直接导致了河流蓄水用地的缺乏,相同流量产生比萎缩前更高的水位。这导致了流域洪水频率和危害的增加,造成了区域性洪水的破坏。2011年,冬季和春季接连干旱导致洪湖水面面积比往年降低了约2/3。2016年入梅后,持续的强降雨,导致洪湖的水位连续26 d高于警戒水位线,平均水深高达3.8 m,平均水体透明度仅为0.82 m,这种环境条件下的光照远不能满足沉水植物生长发育的需求,高温也促进了沉水植物的腐烂死亡[11]。

2.6" 入侵种泛滥,生物多样性下降

威胁生物多样性的因素有很多,其中生物入侵是仅次于生境破坏的第二大威胁因素[10,25-26]。植物群落的物种多样性与群落对入侵物种的抗性紧密相关。高物种多样性的群落比低物种多样性的群落更能有效抵御外来物种的入侵。中国本土湿地植物多样性的降低是湿地入侵植物快速蔓延的重要因素[10,27-28]。目前,中国外来入侵湿地植物高达152种、84属、39科。就入侵植物的生活型而言,挺水植物占比为57.24%,沉水植物占比为27.63%,浮叶植物占比为9.87%,自由漂浮植物占比为5.26%[11]。

当前,已造成生态灾难的入侵水生植物有凤眼莲(Eichhornia crassipes)、喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)和互花米草(Spartina alterniflora)等,前两者主要在淡水水体,主要危害为淤闭水面,影响水下采光和水体复氧,恶化水质,侵占其他物种生态位,破坏生物多样性等;后者主要分布在江苏省及以南沿海滩涂。2017年7月,洪湖曾经发生凤眼莲入侵种的泛滥,凤眼莲所覆盖的湖面面积达13 km2,其生物量总计约12万t(鲜重),侵占了洪湖其他水生植物的生态位,对水体环境和湿地植物物种多样性造成了严重的影响[11]。

2.7" 流域综合治理,统筹协调机制有待完善

湖泊通常位于流域的下游,上游的点、面源污染最终都汇入湖泊,正所谓湖泊的水生态环境问题“症状在湖内、病根在流域”。流域要对山水林田湖草沙等自然资源进行统筹规划,以流域综合治理为基础,统筹水安全、粮食安全和生态安全,推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

然而流域的水环境治理和生态修复往往涉及诸多部门。以洪湖为例,流域入湖水质的改善不仅涉及到上游诸多县市区,而且涉及发改、水利湖泊、生态环境、国土、住建、林业、农业农村、交通、水产、渔政、公安、交通、旅游、血防等多个部门。各部门对水环境和湖泊保护管理的目标不一致,行动难以统一。此外,各部门在水环境治理和湖泊保护管理的职责和权限划分上,既存在职能交叉,又有管理保护的空白点。湖泊保护管理和资源可持续利用在联动机制、综合执法、共同谋划、协同保护上需要加强。湖泊保护管理上中下游之间、地区之间、部门之间要加强协作。河湖长制和流域管理委员会作为解决复杂水问题、维护河湖生命健康的有效举措,需要进一步加强和完善。

2.8" 观测研究不足,支撑能力有待加强

湖泊生态系统是复杂的,必须对其组成部分的变化进行跟踪和观察,必须系统地研究各要素之间的相互作用和相互影响,以及正反馈效应和负反馈效应。流域上游自然变化和人类活动所产生的一切物质最终都会进入湖泊,影响水环境和湖泊生态系统。因此,湖泊生态环境的研究必须扩展到整个流域,发展湖泊流域系统科学[29]。流域的水文、水资源、入湖水质、水量的时空变化、气候变化、人为干扰对湖泊生态系统的影响和效应需要全面研究,湿地退化的成因与演变、恢复的过程与机制等,也都需要深入系统研究[30]。当前,湖泊生态系统监测缺乏数字化和信息化系统,导致无法准确掌握湖泊保护范围内岸线开发利用、水文、水环境及水生态的动态状况,监测信息时效性较差,监管效率低[31]。

此外,中国富营养化湖泊大部分位于人口密集和经济发达的地区。长期缺乏对社会经济发展规模与环境承载力关系的研究,导致以自然科学研究为主的现有科研团队无法为湖泊综合治理和生态环境保护提供更有针对性的理论指导。因此,为了寻找答案,需要人文领域的研究人员和管理专家共同参与研究[29]。各典型湖泊也应该有自己的长期定位观测研究站,通过长期、全面和系统的观测研究,支撑湖泊的高效管理[32]。

3" 长江中下游浅水湖泊湿地植物保护与恢复对策

湖泊是个复杂的生态系统,系统内水、泥、草、藻、鱼、鸟等各组成要素有着复杂的正、负反馈效应以及既相互依存又相互制约的关系。该系统还受到流域经济社会发展和人口增长的压力,此外,还与全球气候变化的直接和间接影响相叠加。与湖泊的污染、破坏和生态系统退化的历程相比,湖泊保护、修复和治理将是一个漫长的过程。从国内外富营养化治理和生态修复的逾半个多世纪的历程看,成功的经验不多,失败的教训不少,且不同湖泊又具有鲜明的个性特征。因此,要尊重湖泊保护恢复的自然规律,要用共性经验指导个性问题的解决,要尊重自然、敬畏自然、保持耐心。湖泊生物多样性保护、健康的湖泊生态系统恢复是不可能一蹴而就的。

要改善长江中下游湖泊的水环境、恢复水生态系统健康、维护生物多样性,坚持上下游、左右岸、湖内外、综合治理。要积极探索在“十年禁渔”的前提条件下,长江中下游湖泊鱼类资源保护和利用问题,以及整个生态系统级联和调控关系,从而为湖泊高质量保护和高效管理提供有效支撑。

基于上述对湖泊面临的问题和胁迫分析,就长江中下游湖泊湿地植物多样性和湿地植被保护、修复与管理提出以下对策建议。

3.1" 优化流域水资源配置,形成有利于湿地植被发育的水文节律

湿地植物在湖泊中的分布具有地带性,取决于水位梯度。湿地植物的生活史与水位波动有着密不可分的关系。湿生植物一般能够适应较大范围的水位波动,分布在多年平均水位较高的区域。在萌发期,湿生植物不能被淹没,否则会严重影响种子萌发;在幼苗期,湿生植物的生长需要稳定的水位;若水位变化波动较大,上升的过于迅速,可能会导致湿生植物幼苗的死亡。挺水植物分布在多年平均水位较低的区域。有研究表明,当水深超过20 cm时,芦苇(Phragmites australis)根状茎的萌发会明显受到抑制,当水深超过30 cm时,芦苇的根状茎不萌发。对于芦苇幼苗来讲,可以承受一定时间和一定程度的淹没。但是,当水位上升的速度高于幼苗生长的速度时,幼苗生长就会受到严重的抑制,甚至可能会导致幼苗的死亡。沉水植物适应低水位波动的水体。沉水植物整个生活史期间,影响幼苗生长最关键环境因素是水下光照强度。种子萌发和幼苗生长期(3~6月),透明度与水深之比大于0.5,才能保证沉水植物正常生长所需的光照;扩张期(7~9月),高水位可以促进沉水植物分布范围的广泛扩展;种子扩散期(10~11月)逐渐降低的水位可以促进种子的扩散范围;越冬期(12月至次年1月)的低水位有利于底泥理化性质的改善,为下一年种子的萌发创造有利的环境条件(图3)[15]。

近年来,极端气候事件频发,干旱、洪涝等水文过程的急剧变化已经成为影响湖泊保护目标实现的重要原因。需要将湖泊的调蓄功能与水文过程调控相结合,将水文过程调控与湿地植物生物量控制、多样性保护、湖泊沼泽化控制相结合[11]。统筹考虑区域降雨、河湖水位水质、外江水位水质情况,制定科学的运行调度规程,合理安排调水时间、线路和水量,优化水资源配置,提高流域排涝、抗旱能力,提升水体环境承载能力,形成与植物发育节律相适应的水位调控方案,从而为湿地保护和恢复奠定基础。

3.2" 实施退垸还湖还湿,恢复湿地生境

针对湖泊萎缩、面积急剧减少、生境丧失、生态退化等现状,当务之急是对区域蓄水抗洪能力及其潜在空间、重大防洪工程、人口及社会经济发展等因素进行多方面的科学评价。制定科学的、切实可行的退耕还湖总规划,督促实施开展退耕还湖,逐步扩大湖面面积,提高湖泊的洪涝蓄水涵养能力,减少洪涝灾害的发生,不断恢复自然的水文过程,恢复湖泊的原生境。特别是部分湖湾和岸线浅水区的回归,对保护湖泊生物多样性和湖泊生态系统的健康具有重要意义[33]。

湖泊湿地的退还工程,应注重考虑以湿地为核心的区域湿地生物多样性、淡水生态系统以及淡水资源保护和恢复,促进湿地生态旅游业的开发,将湿地保护与区域经济社会发展相结合,促进经济社会和生态环境的和谐发展。

3.3" 加强资源合理利用,积极探索鱼类“生态捕捞”模式

当前,典型湖泊湿地资源利用主要是湿地植物资源和鱼类资源的合理利用问题。湖泊湿地植物资源在考虑其生态和环境功能的前提下,应合理利用。尤其是植物残体,要及时回收、加以利用,以免产生“二次污染”,同时也加剧了湖泊的沼泽化进程。

历史上洪湖曾起着维持长江多种经济鱼类种群数量补充基地的作用。然而,在江湖阻隔后,洪湖鱼类群落组成发生了显著的改变。目前以定居性鱼类为主,为中国江河平原广布的种类,主要渔获物为鲫、短颌鲚、鲢、似鱎、似鳊、鲌类、类,优势种为鲫和短颌鲫,并无洪湖特有种,也无IUCN受威胁种类,洪湖禁捕对长江干流水生生物多样性与资源保护的贡献甚微。因此,鉴于洪湖目前的生态退化状况,从服务于生态修复尤其是水生植被恢复的角度考虑,应该通过“生态捕捞”,控制洪湖鱼类资源量,使其服务于洪湖当前的紧迫任务——生态修复。等将来洪湖水环境得到改善、水生态得到恢复后,再依据观测研究结果,合理配置鱼类群落结构[14]。

3.4" 加强流域污染综合治理,改善入湖水质

湖泊是流域污染物的汇,上游污染总会进入湖区。要切实控制流域的点、面源污染,切实改善流域内尤其是入湖河流的水质,使其不低于流域内水质管理目标。只有这样,才能为湖泊生物多样性保护和水环境改善奠定坚实的基础。否则,在Ⅴ类水,甚至是劣Ⅴ类水不断入湖的情况下,湖泊内部其他方面的保护和恢复举措,将是事倍而功半,且保护和修复效果也将会极其不明显[11]。

为了控制工业污染,有必要提高工业准入门槛,淘汰落后工业,关闭污染“五小”工厂。控制农业面源污染主要是通过促进土壤测试和配方施肥,提倡生态和清洁水产养殖的新模式,减少氮、磷和鱼药的使用,划定家禽养殖区域,限制养殖区域和确定适宜的养殖区域,加强畜禽养殖废弃物的资源化利用来实现的。此外,农村生活污水、废弃物的有效回收应与新农村建设、农村水改、“一建三改”等工程相结合,这将有助于实现家居清洁和减少生活污水排放。调整产业结构,土地利用和种植结构,减少化肥、农药的使用量,发展生态农业,减少农村面源污染[34]。

3.5" 改善江湖关系,促进江湖物质和信息交流

实施长江中下游湖泊生态修复,应该优先考虑改善江湖关系,改善江湖水文过程,恢复湖泊与长江的自然联系和固有的水文节律,促进江湖物质和信息交流,恢复长江中下游江湖一体的水文格局,促进湿地植被发育,改善湖泊富营养化状况,提高江湖的生物多样性。

实施流域内江河湖库水系连通,增加流域水资源的供给,改善湖区水质,增加湖区水量,改善江湖的水文过程,保护湖泊的自然属性和生态系统的稳定性,以利于生物多样性的保护与恢复。因此,应优化河湖水系格局,加强河湖水系连通,提高水资源调控能力。通过恢复江河湖泊的关系,整顿江河湖泊系统,增强湖泊的蓄水和防洪能力,减缓区域性的洪涝自然灾害。实施生态治理,形成有利于生态恢复的江湖水文过程,养护水生动物和植物资源,恢复湖泊的生态功能,维护江湖复合生态系统的健康,使之成为支撑区域经济社会高质量发展的基础。

3.6" 积极防治入侵生物,维护生态系统健康

凤眼莲、喜旱莲子草等入侵植物,已经占据了部分本土自由漂浮和浮叶植物的生态位,局部区域的水面被入侵植物覆盖,严重影响了水体中的溶解氧、水下的光照环境条件,导致水质恶化,严重影响本土水生植物的种类和数量,不利于本土水生植物多样性保护[11]。

长江中下游湖泊入侵生物防治可以从以下3个方面着手:① 从源头做起,在入湖河口设置拦截措施,并定期打捞处理被拦截的入侵植物,定期清理上游河道的入侵植物。② 可结合人工打捞、化学防治和生物防治等手段,处理或杀死入侵植物,将其风险控制在萌芽阶段。③ 加强部门之间的协调,共同致力于入侵植物的防控,形成治理合力。

3.7" 建立以“两湖”为核心的长江中下游整体保护体系

洞庭湖、鄱阳湖、太湖及长江中下游干流形成的生态系统流域网络是长江流域湿地植物多样性研究的重点和热点。其中,洞庭湖和鄱阳湖是长江流域的两大通江湖泊,应建立以洞庭湖和鄱阳湖“两湖”为核心的长江中下游综合保护管理系统。在过去的半个多世纪里,长江流域的湿地植被明显减少,亟需加强对长江流域湿地植物多样性的研究。此外,在新建或更新现有保护区和管理区时,必须优先考虑湖泊湿地植被的保护和恢复[35]。

长江流域湖泊数量和面积的减少、资源的过度开发和利用、水体的富营养化、河道的渠化、土地利用的改变、水坝的建设,导致原来生活在流域上游湖泊和河流中的湿地植物种类和数量减少,甚至灭绝。而下游湖泊作为“汇”,当植物物种多样性丧失时,不能及时得到上游繁殖体库的补充,也是流域内湖泊湿地植物多样性降低的重要原因[11]。长江中下游河湖系统水文的自然连通是保护和恢复湿地植物多样性的重要前提条件。此外,湿地植物多样性的保护必须重视该地区河湖湿地生境的恢复以及水体污染和水体富营养化的综合治理。恢复自然的水文过程与河湖水系之间的直接联系是保护、恢复和维持流域河湖湿地植物多样性行之有效的重要举措。

3.8" 实施生态修复,改善生态系统结构和功能

湖泊的生态修复是一个复杂的系统工程,首先应着力解决的是流域水资源和水文过程问题,其次是入湖水质问题,再次是湖泊普遍存在的水生植被退化问题,以及由此造成的内源污染效应凸显和资源利用问题,核心是鱼类资源的合理利用问题。

湖泊治理要坚持流域观、系统观;要追根溯源,系统治理,切实控制上游污染,开展上游河道生态治理,利用“旁路湿地”,切实改善入湖水质。湖泊治理要将水环境改善和水生态修复一并考虑、同时发力,以相互巩固和改善恢复的成果,促成良性循环。上游要调整产业结构,实现绿色发展,清洁生产,控污减排;下游要科学保护和管理,合理开发利用湖泊资源,做到生态优先,绿色发展;湖内要坚持自然恢复为主,人工辅助恢复相结合的原则,积极开展生态修复。制定全面、系统和具有针对性的湖泊总体修复方案,将整个湖泊的保护和修复视为“一盘棋”,统一谋划,整体布局,分区分步实施,重在消除影响自然恢复的不利因素,同时,充分发挥种子库的作用。坚持水文过程调控的基础性作用,构建与湿地植物发育节律相协调的水文过程调控方案,找准生态修复有利窗口期,适时调控水位,逐步恢复湿地植被,打破“恶性循环”,从而为湖泊水生态系统结构和功能恢复奠定坚实基础,逐步恢复湿地生态功能,维护湿地生态系统健康。

3.9" 健全流域管理体系,形成管理合力

流域是一个自然的地理生态单元,湖泊湿地生物多样性和资源环境保护涉及的水系连通、水文过程调控、水污染治理、水生态改善等问题,都要从流域着手。

应加强自然资源、生态环境、水利、农业、渔业等各部门之间的沟通与协作。实施湖泊流域系统规划及河湖水域、岸线科学管理,合理规划湖泊岸线缓冲区、保护区、控制利用区和可开发利用区。加强流域管理机构的职能,加强流域与区域、区域与区域之间的合作,建立有效的协商沟通机制,建立流域管理与行政区域管理相结合的湖泊流域管理体制和运行机制,且这种协商沟通、管理、运行机制应当分工明确、责任明确、权威高效、协调运行。长江中下游浅水湖泊湿地植物的保护和恢复一定要坚持一体化保护和系统修复的原则,各部门协调合作,逐步推动流域综合治理、系统治理和源头治理。

3.10" 加强观测研究,为生态修复和科学管理提供支撑

针对当前长江中下游湖泊面临的突出问题,为有效支撑湖泊水环境治理、水生态修复和科学管理,以促进湖泊水环境改善,恢复生态系统结构和功能,应对气候变化,维护湿地生物多样性,增强生态系统健康,促进保护和管理目标的实现,需要加强观测研究工作。

重点关注生态水文相互作用机理及耦合机制、生物多样性保护、湖泊碳源汇格局及其气候效应、江湖关系连通格局的优化调控以及湖泊保护管理与流域绿色发展等方面的研究[12]。聚焦湖泊生态系统对全球变化的响应、湖泊生态系统演变机制与模拟、湖泊安全评估与生态服务、湖泊治理与流域管理等方面的观测研究。积极拓展水动力变化、湖泊营养盐生物地球化学循环、生态系统效应与反馈以及湖泊水质水环境模拟预测等浅水湖泊特色研究[29]。探索研究以水生态过程为链条,以湖泊流域生态系统为核心,以“山水林田湖草沙”生命共同体为重点的生态文明建设新途径[31]。

4" 结 语

长江中下游浅水湖泊,历史上都与长江有直接或间接的联系,这种联系对维持洪泛湿地的生物多样性和生态环境功能有着重要意义。因此,对有条件的湖泊重建与长江自然或半自然的联系,这对湖泊的保护具有重要意义。

国内湖泊面临的突出问题主要是水体富营养化以及由此产生的水体富营养化效应。因此,湖泊湿地保护、植物多样性维持、湿地植被恢复的一个重要前提是湖泊上游入湖污染治理和湖内内源污染控制。浅水湖泊湿地植被恢复,尤其是沉水植物恢复的核心条件是:① 氮、磷浓度需要控制在一定的阈值之内;② 水体透明度与水深比值接近或者大于0.5,通过自然或人为消浪措施,减少风浪扰动、降低悬浮物浓度、提高水体透明度;③ 降低水体鱼类数量,鱼类群落组成以肉食性为主,部分滤食性鱼类为辅,通过放养肉食性鱼类,减少草食性、底栖和杂食性鱼类,增加食物链的下行效应;④ 调控水位,降低水深,形成与植物发育节律相一致的水位变化过程,尤其是在早春植物萌发的关键窗口期降低水位或晒滩;⑤ 加强观测研究,解决湖泊面临的气候变化、水体富营养化、资源合理用等棘手的问题,以便为保护修复和科学管理提供理论依据和技术支撑。

参考文献:

[1]" 厉恩华,蒲云海,王学雷.洪湖湿地植物多样性研究与保护[M].武汉:湖北科学技术出版社,2019.

[2]" 厉恩华,李伟,王学雷.水生植物与浅水湖泊营养循环[M].武汉:湖北科技出版社,2020.

[3]" 张运林,秦伯强,朱广伟,等.论湖泊重要性及我国湖泊面临的主要生态环境问题[J].科学通报,2022,67(30):3503-3519.

[4]" 秦伯强.长江中下游浅水湖泊富营养化发生机制与控制途径初探[J].湖泊科学,2002(3):193-202.

[5]" 张阳武.长江流域湿地资源现状及其保护对策探讨[J].林业资源管理,2015(3):39-43.

[6]" 黄薇,陈进.长江流域湿地保留率研究[J].长江科学院院报,2007,24(6):10-13.

[7]" 张运林,张毅博,周永强,等.生态文明建设以来长江中下游湖泊水生态环境变化[J].人民长江,2023,54(1):14-23.

[8]" 刘兆敏,张玉超,关保华,等.长江中下游湖泊群不同生活型水生植物分布的时空变化(1986~2020年)[J].湖泊科学,2023,35(6):2022-2036.

[9]" 陈瑶琪,郭晶晶,蔡国俊,等.近七十年(1954~2021)长江中下游湖泊沉水植物群落多样性演变特征[J].生物多样性,2024,32(3):37-51.

[10]李伟.我国水生植物多样性保护的研究与实践[J].人民长江,2020,51(1):104-112.

[11]厉思华,杨超,蔡晓斌,等.洪湖湿地植物多样性与保护对策[J].长江流域资源与环境,2021,30(3):623-635.

[12]王洪铸,刘学勤,王海军.长江河流-泛滥平原生态系统面临的威胁与整体保护对策[J].水生生物学报,2019,43(增1):157-182.

[13]王洪铸,王海军,刘学勤,等.实施环境-水文-生态-经济协同管理战略,保护和修复长江湖泊群生态环境[J].长江流域资源与环境,2015,24(3):353-357.

[14]厉恩华,李发云,朱俊华.湖北洪湖国家级自然保护区综合科学考察报告[M].武汉:湖北科学技术出版社,2023.

[15]袁赛波,张晓可,刘学勤,等.长江中下游湖泊水生植被的生态水位管理策略[J].水生生物学报,2019,43(增1):104-109.

[16]蔡述明,杜耘,曾艳红.长江中下游水土环境的主要问题及其对策[J].长江流域资源与环境,2002,11(6):564-568.

[17]杨桂山,马荣华,张路,等.中国湖泊现状及面临的重大问题与保护策略[J].湖泊科学,2010,22(6):799-810.

[18]余姝辰,王伦澈,夏卫平,等.清末以来洞庭湖区通江湖泊的时空演变[J].地理学报,2020,75(11):2346-2361.

[19]朱广伟,许海,朱梦圆,等.三十年来长江中下游湖泊富营养化状况变迁及其影响因素[J].湖泊科学,2019,31(6):1510-1524.

[20]谷孝鸿,毛志刚,丁慧萍,等.湖泊渔业研究:进展与展望[J].湖泊科学,2018,30(1):1-14.

[21]刘孟梅,李艳,李为,等.富营养化和渔业生产对保安湖沉水植物群落演替的影响[J].水生生物学报,2023,47(11):1769-1779.

[22]王硕.全国政协委员张甘霖:湖泊“向好转变”并不是“已经治好”[N].人民政协报,2023-03-23(5).

[23]毛新伟,代倩子,吴浩云,等.2007年以来太湖总磷污染负荷质量平衡计算与分析[J].湖泊科学,2023,35(5):1594-1605.

[24]江红生,廖祖滢,李伟.水生植物光合无机碳利用策略及其生态适应性[J].植物科学学报,2023,41(6):847-856.

[25]黎磊,陈家宽.气候变化对野生植物的影响及保护对策[J].生物多样性,2014,22(5):549-563.

[26]于兴军.紫茎泽兰入侵生态学研究[D].武汉:武汉大学,2005.

[27]高增祥,季荣,徐汝梅,等.外来种入侵的过程、机理和预测[J].生态学报,2003,23(3):559-570.

[28]喻媖.龙滩水电站库区紫茎泽兰入侵生境因子分析[D].武汉:华中师范大学,2012.

[29]秦伯强.浅水湖泊湖沼学与太湖富营养化控制研究[J].湖泊科学,2020,32(5):1229-1243.

[30]刘录三,黄国鲜,王璠,等.长江流域水生态环境安全主要问题、形势与对策[J].环境科学研究,2020,33(5):1081-1090.

[31]杨荣金,孙美莹,傅伯杰,等.长江流域生态系统可持续管理策略[J].环境科学研究,2020,33(5):1091-1099.

[32]徐力刚,谢永宏,王晓龙.长江中游通江湖泊洪泛湿地生态环境问题与研究展望[J].中国科学基金,2022,36(3):406-411.

[33]黄燕.洞庭湖洪涝灾害形成机理与生态减灾的对策研究[J].岳阳师范学院学报(自然科学版),2001,14(1):34-36,53.

[34]四湖工程管理局.新形势下四湖流域湖泊的综合治理与保护[C]∥中国科学技术协会,湖北省人民政府.健康湖泊与美丽中国:第三届中国湖泊论坛暨第七届湖北科技论坛论文集,2013.

[35]吴志刚,熊文,侯宏伟.长江流域水生植物多样性格局与保护[J].水生生物学报,2019,43(增1):27-41.

(编辑:黄文晋)

Aquatic plant conservation and restoration of shallow lake wetlands in middle and lower reaches of Changjiang River

ZHAO Suting1,ZHOU Rui2,3,YUAN Saibo4,LI Enhua2

(1.Hubei Key Laboratory of Big Data in Science and Technology,Wuhan Library of Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430071,China;

2.Key Laboratory for Environment and Disaster Monitoring and Evaluation of Hubei,Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology of CAS,Wuhan 430077,China;

3.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;

4.Ecological Environment Monitoring and Scientific Research Center,Yangtze River Basin Ecological Environment Supervision and Administration Bureau of Ministry of Ecology and Environment,Wuhan 430014,China)

Abstract:

Shallow lakes in the middle and lower reaches of the Changjiang River are important strategic resources to support the high-quality development of regional economy and society,and play an important role in maintaining regional water security,food security,ecological security and biodiversity protection.However,this region has a large population and a long history of development.Under the dual influence of climate change and human activities,there are widespread ecological and environmental problems such as eutrophication and lake function degradation.Aquatic plants play a constructive role in the lake wetland ecosystem.In light of the prevailing circumstances pertaining to shallow lakes in the middle and lower reaches of the Changjiang River,and the current state of wetland plant protection,this paper analysed the main ecological and environmental problems faced by these lakes from the perspective of plant protection and restoration of wetlands.These included changes in hydrological processes,habitat loss,overuse of resources,water eutrophication,flood disasters,invasive species infestation,insufficient integrated watershed management and scientific research and observation.We then presented a series of countermeasures and suggestions for the protection and restoration of aquatic vegetation.These included the following:optimising the allocation of water resources;restoring wetland habitats;rational use of water resources;improving water quality;improving the relationship between rivers and lakes;preventing and controlling invasive organisms;perfecting watershed management system;and strengthening observation and research.This study is expected to promote basin systematic governance,sustainable utilization of resources,lake water ecological environment improvement and lake function restoration.

Key words:

wetland plants; protection and restoration; eutrophication;" basin systematic governance; shallow lakes;

middle and lower reaches of Changjiang River