基于生涯建构理论的高中生涯教育课程探索

摘要:简要介绍了生涯建构理论的主要观点,并分别梳理了如何根据生涯建构理论中的职业人格、生涯适应力、生命主题这三部分内容进行高中生涯教育课程设计,同时基于生涯建构理论视角,在课程设计上也强调要让高中生多认识真实的职业世界,增加与环境的互动,方能建构自我,创造理想生涯规划。

关键词:生涯建构理论;高中生涯教育课程;职业人格;生涯适应力;生命主题

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)06-0054-04

在新高考改革背景下,高中生涯教育早已成为热点话题。目前已开展的生涯教育大多数遵循生涯指导匹配论的模式,这种理论范式对于当今在“乌卡时代”(职业世界以快变性,不确定性,复杂性以及模糊性等为基本特征)中成长的青少年群体来说已越来越不适用。高中生处在快速成长和变化中,而其外部环境随着信息化的快速发展,催动了职业世界的快速变化,因此我们需要转换新的理论视角来进行生涯教育。当前较为适用的是生涯建构理论,它强调个人在与环境的互动中塑造经验,创造理想生涯,不被当前暂时的状态、生涯测评数据所束缚,这样的生涯教育视角更有助于学生适应未来复杂多变的职业世界[1]。因此,本文将初步探讨如何将生涯建构理论应用于高中生涯教育课程设计,更好地实现开展生涯教育的目的。

一、生涯建构理论的主要观点

生涯建构理论的实践派以萨维科斯(Mark Savickas)为代表,主张个体通过在职业行为和在职业的经验上赋予意义来建构自己的生涯,提供个体可选择的思考方式,帮助个体进行职业选择,保持工作成就感等。生涯世界是被个人和社会建构的,生涯发展是适应环境的结果。建构论生涯观的重点在诠释过程,社会互动和意义的创造,生涯不是开展,而是建构出来的。“自我也不是展现出来的,而是被建构出来的”,生涯建构过程就是发展和实现职业自我概念的过程[1-2]。萨维科斯将生涯分为客观的生涯和主观的生涯,客观的生涯是指从求学开始直到退休所从事的职业。主观的生涯是指把经验整合为有意义的故事,将过去的回忆,现在的经验和未来的愿景赋予意义,继而编织成生命主题,所以生涯是指创造意义的过程,而不是发现已存在的事实。生涯建构理论从三个部分来理解职业的行为:(1)个别差异的心理学观点,指人们所喜爱的工作不同,职业性格因人而异;(2)发展的心理观点,指心理社会适应过程,个体如何适应职业发展工作,面对职业转换或职业创伤;

(3)叙事心理学的观点,指将生命主题加入到职业选择,解释个体为什么贯注在不同的工作上。总的来说,就是生涯的个别差异,发展和动力观点。按照生涯建构理论观点,高中生面对自己的生涯时,会积极主导这一过程,参与建构自己的生活,这种参与是有秩序、有条理的过程,虽然会因为生涯不确定暂时失序,但慢慢可以组织整理自己的世界,寻找自己的模式和创造意义[2]。 职业人格、生涯适应力和生命主题也在其中显现。

二、基于生涯建构理论的高中生涯教育课程设计

生涯建构理论分别从职业人格,生涯适应力和生命主题三个部分来理解职业的行为,说明了个体选择什么职业(是什么),如何建构生涯(怎么样),以及为什么如此选择,是什么精神和价值引导“Ta”,使“Ta”在多种选择和适应中建立生涯(为什么)。我们也将围绕这三方面展开生涯教育课程方面的设计。

(一)职业人格

职业人格,说明职业行为中“是什么”的部分。它是指与生涯有关的能力、需求、价值观和兴趣等,是在家庭、学校和社会中慢慢发展出来的。这部分批判性地继承了霍兰德类型论,萨维科斯认为霍兰德类型论让个体了解自己的技能、兴趣、价值和能力等,也了解职业的社会组织,这样可以帮助个体评估自己喜爱的职业和环境,但是这些类型或特质是“去脉络化的”、抽象的[2],因此生涯建构理论增加了主观的自我概念,在入职匹配论上增加个体主观的观点来理解职业的行为,更侧重个体对自我和职业世界的主观看法。萨维科斯认为与生涯相关的能力、需求、价值观、兴趣等是社会建构出来的,受时间、地域和文化影响,是动态的,不是稳定特质,不能用于预测未来。职业人格会随着职业或情境的变化而变化,它是一个动态的可塑过程,而非静止的,这也更符合高中生成长和生涯发展特点。因此,高中生如何借助职业人格形成对职业的自我概念,完成职业生涯建构,也是生涯教育所要关注的重点之一。

在介绍认识自我“职业人格”的课程上,除了可以借助已有的霍兰德兴趣类型或MBTI理论提供让高中生探索自己的“工具”外,更重要的是让学生知道测试结果并不意味着我就“应该”选择某种职业,只是帮助他们进行自我和职业联结的思考,探索“可能的我”。课程重点更多放在探索“可能的我”,比如如何看待他们所属的“类型”,这个“类型”和自己以及未来自己的职业指向有什么联系,自己平时生活中的哪些活动可能正是体现了未来的职业兴趣或能力,帮助他们更进一步深入探索“可能的我”,并可根据这些扩大职业环境探索范围,真正去了解职业世界,建构自己的职业生涯。

(二)生涯适应力

生涯建构理论的核心是生涯适应力。生涯适应力是说明职业行为中“怎么样”的部分。萨维科斯主张以生涯适应力取代生涯成熟,它是指个体对于可预测的生涯任务、所参与的生涯角色,与面对生涯改变或生涯情境中不可预测的生涯问题的因应准备程度。生涯适应力被视为衡量青少年生涯准备和选择成功与否的核心指标,它的概念符合当下多变的时代,能帮助高中生在面对不确定事件时,对其生涯状态进行调整并作出合理选择。萨维科斯认为生涯适应力包含四个方面,分别是生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯自信。当个体运用四种社会心理资源来成功地度过变动的环境时,应该会关注自己的职业未来,增进自己对未来职业和生涯的控制,面对探索可能自我和未来时展现好奇心,以及表现出追求实现理想的自信心,成为具有生涯适应力的个体。生涯关注能够帮助个体确立未来,生涯好奇能够加速个体对可能自我和职业的探索,生涯控制能使个体拥有自我选择未来的权利,而生涯自信则能促使个体建构积极的未来并克服困难[3]。

按照学者赵宇晴和沈贵鹏[4]的研究,对于高中生生涯适应力的培养,可以从多个维度建构(见图1)。每一维度呈阶段式特点,学生只有在各维度得到充分指导与训练,最终才能形成生涯自信。根据这个生涯适应力培养模型,我们按照“生涯关注——生涯控制——生涯好奇——生涯自信”的顺序进行系列课设计(见表1),帮助学生提高生涯适应力[5]。未来我们也会根据学生发展需要和环境变化,按照生涯适应力的内涵继续丰富课程内容设计,把提高学生的生涯适应力作为生涯教育的重要目标之一。

(三)生命主题

生命主题是说明职业行为中“为什么”的部分。生涯建构理论强调生涯是个人主观建构的,当个人叙说有关工作经验相关的生涯故事时,会选择性地强调某些特殊经验,这些具有意义的生涯故事,建构个体生命主题,主导其工作型态,并贯穿过去记忆、现在经验及未来抱负。生涯故事有脉络性,有时间,地点和角色,生涯故事表达个人独特的脉络,将不同的故事整合成为主题,工作生活的不同经验被串成故事情节,随着有意义地组织和结合不同的经验,生命主题的“模式”就显现,“模式”变成一个人生存的基本方式,因为它提供个人如何看自己及什么是世界上重要的[2]。倾听生涯故事,辨认模式,找出个人的生命主题就是我们生涯教育课程中可以做的部分。

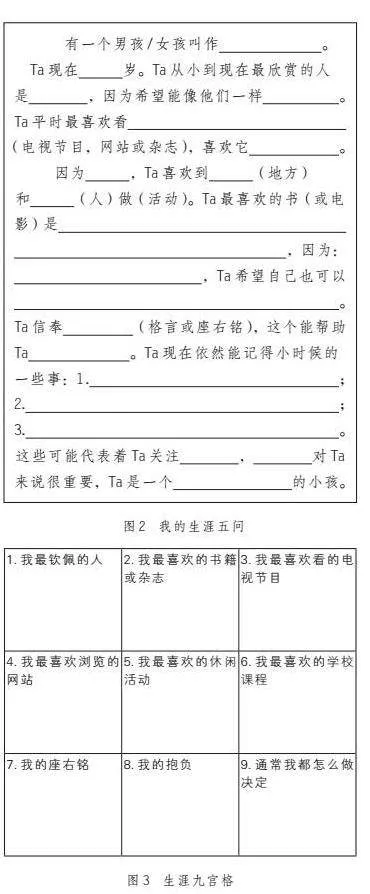

萨维科斯提出了著名的“生涯五问”,提供了我们讲生涯故事的结构。第一问是榜样人物。你最欣赏或崇拜的人有哪些?他们哪些特质吸引你?这个问题关系到个体如何建构自我,学生会把他所敬佩榜样的特质整合进自我建构的蓝图,也能增加自我觉知。第二问是兴趣活动。你最喜欢且经常看的电视节目(或杂志、网站等)有哪些?喜欢它什么?这个问题指出了个人所偏爱的职业环境,可以探究可能的自我,对预测未来的职业方向有价值。第三问是喜欢的故事。你最喜欢的书或电影是什么?讲讲里面的故事情节。这个问题聚焦生命的脚本,统一自我和偏爱的环境。我们最喜欢的故事清晰地描绘了我们核心的生活问题,以及可以如何处理这个问题。第四问是座右铭。你最喜爱的格言或座右铭是什么?这个话题涉及我们对自己的建议,也可能是我们面对困境时直觉想做出的努力,能提供生命故事的标题。第五问是早期回忆。例如“你现在能记起的最早的人生中的三件事?”这能看出我们人生中最关注什么,什么对我们来说很重要,跟哪些人的互动对我们影响最大。它代表了个体生命中的核心力量[6]。以上五个问题有助于我们反思自己的生命主题。我们可以把生涯五问引入到课程设计中,单独探索每一个问题,最后再统整,写出我的生涯故事。本人也曾就生涯五问进行了教学设计,提供示范例子,整理出书写我的生涯故事的格式(见图2),方便学生理解和书写。在课堂活动设计中,我们也可以把生涯五问设计成“九宫格”形式(见图3),让学生相互进行生涯风格访谈,增进对自我的了解。当然,目前这些只是根据相应理论进行原始的设计,之后也还需要继续优化设计,使之更贴近学生。

三、站在生涯建构理论视角继续做好环境探索

基于生涯建构理论,自我是在环境互动中产生和建构起来的。因此“认识世界”,多多增加与环境的互动是高中生建构自我的重要内容。这其实跟我们之前所做的生涯教育中的外部探索是类似的,只是站在不同的操作视角。基于生涯建构理论,课程的其中一个重点版块也应包括以下三个方面的内容。(1)提供信息,课程应提供更多关于未来专业,职业,行业,组织等方面的丰富信息,让高中生更加了解真实的职业世界。在这过程中,也要注重让学生把当前所学的学科知识与未来的大学专业,职业世界以及这些知识可以解决的实际问题进行联系,这其实也就是“学科融合”,生涯教育不只是学校心理老师所开设的生涯课。(2)尽量创造丰富的课外活动和实践,增加学生接触和了解职业世界的机会,让他们能开始思考自己的未来定位,增进自我在职业方面的概念。(3)提供替代经验,从现实情况来看,对于高中生而言,替代经验的积累也是其增进对环境和职业认知的有效方式。因此我们可以积极调动家长,校友,社会等方面的资源,通过生涯访谈,实地参观,讲座和分享会等各种形式,使高中生可以获得更准确的专业和职业信息,增进对环境的了解。

目前,基于生涯建构理论进行高中生涯教育课程设计更多还在尝试阶段,本人也需要了解更多文献资料,尽量抽取生涯建构理论和技术的本质,将便于学生理解的内容和形式呈现在课堂中,思考如何结合贴近学生的课堂素材,使用易于学生参与和体验的课堂活动形式,使生涯建构理论的思想能更好地融入课堂设计。相信借由在生涯建构理论指导下开展的生涯教育能更有助于学生建构自己的人生意义,有意识地主动增进与环境的互动,提升对自我和世界的认知,提高生涯适应力,最终迎向自己的理想生涯。

参考文献

[1]高艳,乔志宏.从匹配到建构:新高考背景下高中生涯教育理论转换与实现.中国大学生就业公众号,2022.

[2]温嬛椿. 高中职学生生涯不确定之探究—生涯建构理论的观点[D]. 花莲:东华大学咨商心理学研究所,2010.

[3]吴淑琬. 大学生生涯适应力量表编制及其相关研究[D]. 嘉义:嘉义大学辅导与咨商研究所,2008.

[4]赵宇晴,沈贵鹏.高中学生的生涯适应力及其培育[J]. 教学与管理,2022,21:59-62.

[5]庄政彦. 生涯建构论在高中生涯规划课程设计与教学之可行性初探[D]. 高雄:高雄师范大学,2017.

[6]高高在珠海公众号. 你想如何书写你的人生[EB/OL]. https://mp.weixin.gg.com/s/z495WBg2YCZGtVhNdcuDBQ.2023-02-02.

编辑/黄偲聪 终校/石 雪