人工智能闯关高考

从阜阳市乘车出发,一路经过广阔无垠的麦田,刚刚破土而出的麦苗,仿佛在诉说着新的希望。在前往安徽省阜南亲情高级中学(以下简称“亲情高中”)的途中,听同行的老师介绍:亲情高中近几年高考成绩喜人,不仅出了好几名“清北生”,本科上线率也连年攀升。2024年高考,学校一本上线率74.28%,二本上线率94.24%。在震惊之余,我们不禁思考:一所地处偏远乡村的民办高中何以在高考角逐中脱颖而出?又何以在人工智能课堂改革方面引领新潮流?旋即展开的正式采访,一步步揭开了一层层神秘的面纱。

学校:从边缘走向中心

阜南县位于安徽省西北部,是人口大县,乡村留守儿童多。由于当地学校大多集中在县城,有的学校没有住宿条件,许多农村孩子在县城上学只能租房住。家庭教育的缺失,使很多学生不愿学习,容易误入歧途。王店孜乡的群众多次找到当时的乡中心学校校长杨俊江,恳求学校能让孩子寄宿在校。可学校资源有限,没有办法满足需要。面对孩子的现状,面对家长的恳求,杨俊江看在眼里、急在心里。

杨俊江与身边人商量:能不能大家一起在乡里办一所让孩子们寄宿的、全天候照顾留守儿童的学校?当时倡议一发出,响应者多达232人,包括农民、教师和社会上关心教育的贤达人士。他们都拿出自己的积蓄,还借钱凑钱,分工合作,终于在2007年为乡里的留守儿童办起来这所亲情学校。

但因为地处偏远乡村,学校很难留住老师。有的老师临开学了,说找到别的工作,不来了;有的老师中途退出,说不干了……这严重影响了正常的教学秩序。学校优质师资紧缺,年轻老师流动性大,师资不足成了学校最大的问题。教师是学校的主心骨,没有稳定优质的教师队伍,哪来的优质教育?这个问题让杨俊江伤透了脑筋。

为此,杨俊江做了不少工作,利用感情留人,采用高薪留人,效果均不佳。2015年5月,杨俊江去北京参加一个活动,偶然的机会,他听了新东方创始人俞敏洪的一次讲座。当时,俞敏洪说:“随着科技的发展,将来大部分教学工作一定会被人工智能代替……”说者无意,听者有心,这句话一下子击中了杨俊江的心。既然留不住老师,那能不能用人工智能来弥补师资的不足呢?

2015年7月,一场人工智能课堂改革在亲情高中悄然拉开序幕。经过近两年的试点与实践,学校逐渐探索出了一条符合校情、学情的改革路径。

2017年,学校大胆引入人工智能课堂教学模式,为每个学生配备一台平板电脑,利用大数据、人工智能等工具,帮助学生自主学习。

“当时阻力肯定是有的,一个新生事物难免遭受质疑,但我们只要坚信自己走在正确的路上,就可以坚持下去。”杨俊江坦言,“引入人工智能的初衷是为了解决师资问题,但最后取得的成效是我们没有预料到的。”

2020年高考,亲情高中一鸣惊人,此后更是不断刷新纪录。经过不断探索、改进和完善,学校从一所基础薄弱的学校逐渐变强。尤其近几年高考成绩亮眼,亲情高中如一颗冉冉升起的新星,成为一所远近闻名的学校。

随着亲情高中影响力的不断扩大,越来越多的学校慕名而来,仅2023—2024学年度,亲情高中就吸引了来自全国各地300多所学校前来参观交流。“智慧课堂的成功实践已成为亲情高中的一张闪耀名片,也为新时代乡村学校的发展提供了一条可行的路径。”杨俊江表示。

课堂:从师生关系到人机关系

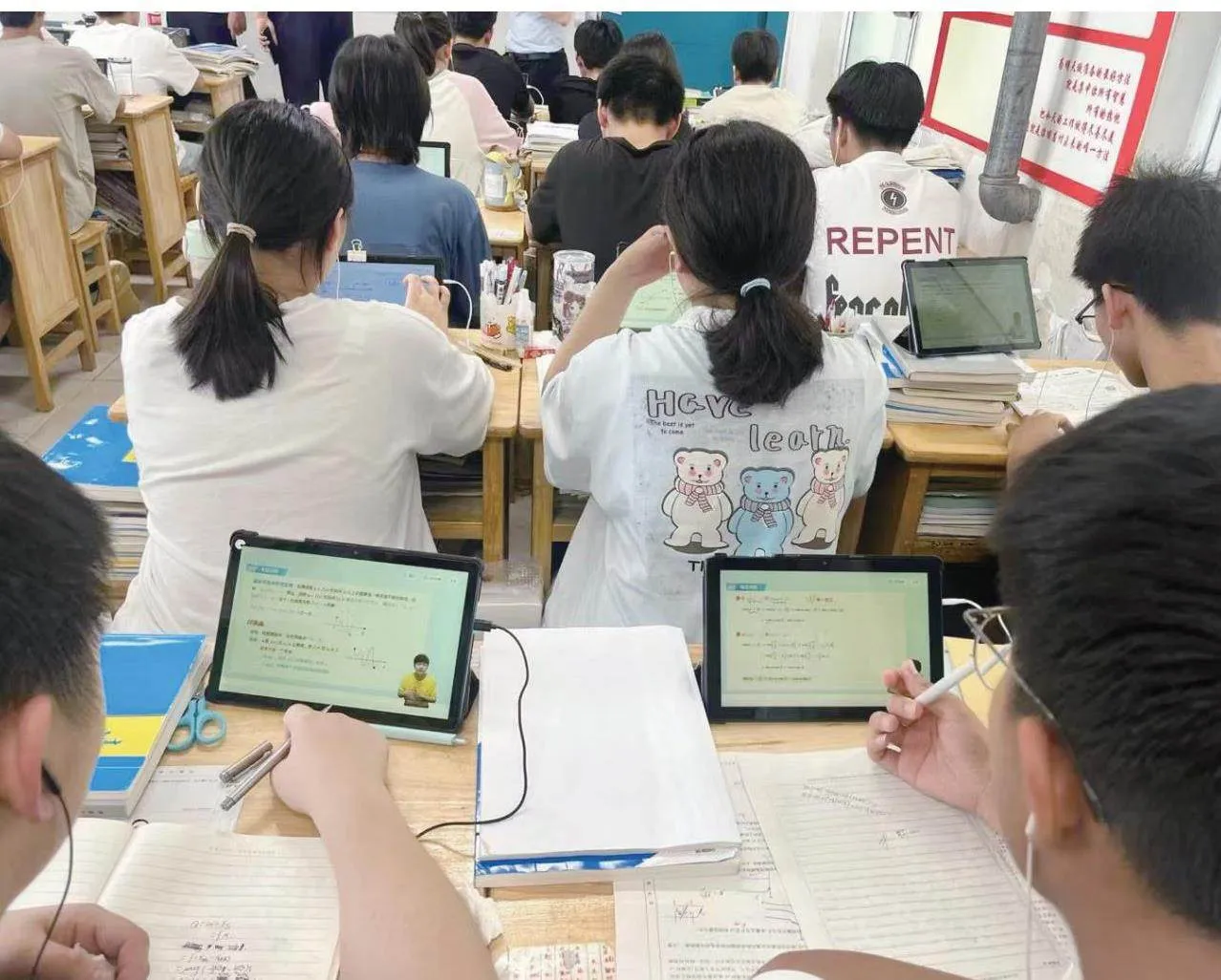

传统的高中课堂,师生关系是最重要的一环,课堂教学效率取决于教师的教和学生的学。而在亲情高中的人工智能课堂模式中,人机关系似乎已经占据主要。学生从课前预习,到新课讲授,到课后巩固练习,再到复习、备考,都可以在平板电脑上完成。该模式以线上教学为主,线上授课教师均为国内一线名师,解决了教师授课质量差异的问题;通过题库练习,系统后台自动分析,可以做到对每个孩子因材施教,精准教学。对线下老师而言,通过智能终端的数据分析,老师可以快速地找到学生问题所在,及时发现学生问题、解决问题。

“人工智能课堂让学生成为学习的主人,真正实现了分层教学、因材施教、教学评一体。”亲情高中副校长王重鼎负责学校智慧课堂教学指导工作,他介绍道,以前是由老师来研判学生哪个知识点没有学会,不仅不准确,效率还不高。人工智能教学系统则通过大数据来自动研判学生什么时候学、学什么内容、掌握了多少。

记者随机走进一间教室,与传统的热闹的课堂不同,这里的课堂静悄悄。学生大多数戴着耳机,聚精会神地观看身前平板电脑中教师的讲授;少数几个没戴耳机的学生,将外音调小至只有自己听得见的音量,尽量不影响其他人;而任课老师则在教室内来回走动、巡视,并不时注视着黑板前大屏幕上显示的学生学习数据,若发现学生有异常情况或有学生提问,他会及时出现在学生面前及时进行回应,或答疑解惑,或善意提醒,解决学生存在的问题,使学生学习重回正轨。

学生张一晓(化名)活泼好动,之前在课堂上总静不下心来,但在人工智能课堂上,他却变得出奇认真。“平板电脑里的各个学习模块就像游戏闯关,让学习像做游戏一样有趣,既不会太难,又有一定的挑战性。”张一晓说话时眉飞色舞,“我最喜欢的是‘答题互助’板块,只要将自己不懂、不会的内容和问题上传到系统,就会有同学和老师线上细心解答,及时高效。”

学生周一桐(化名)的理想大学是复旦大学,她在人工智能教学系统的“学生目标管理”模块将其设定为目标大学。在平时的学习、测验中,系统大数据会自动分析她的成绩是否达标,对比当前她的水平与考复旦大学应有水平的差距,并在知识点、做题、复习等方面给出相应的建议。“这让我学习起来方向更明确,同时也增强了我考上复旦的信心和勇气。”周一桐脸上洋溢着幸福的笑。

高二语文老师王彩霞2008年入职亲情高中,亲身经历了学校从传统课堂到人工智能课堂的变革。在使用人工智能教学系统后,她所教班级的语文平均分提升了十几分。“我们的人工智能教学系统不是封闭的,而是开放的,除系统内不断更新的资源外,师生有好的教学资源,也可以上传至平台上,供大家学习使用。”王彩霞介绍。

学生:自己做学习的主人

在教学过程中,学生是学习的主体。亲情高中人工智能教学系统包含高中阶段各学科所需的全部视频课程,供学生在新课学习时使用。并且每个知识点都配备有相应的题目练习,以个性化推送的方式,为每位学生提供不同难度的习题。在这种模式下,学生能够以一种适合自己的学习节奏,去学习适合自己的知识内容,极大地提高了学习兴趣和学习效率。

那么一路从传统课堂走来的高中生,对于这种课堂模式究竟是如何评价的呢?带着疑问,记者随机采访了几名学生。

“一开始是不太适应的,但用了一段时间之后,发现确实学习效率提高了,最主要的是能自己把握学习的节奏,自己做学习的主人,太爽了!”高三学生王一豪(化名)说,“线上系统的学习资源特别丰富,而且会给不同层次的学生自动匹配不同水平的学习内容和试题,把因材施教具象化了,使我们每个人都能享受到学习的成就感。”

胡一辉(化名)是一名高三学生,他的小学和初中都是随父母在外地读的。由于父母平日里忙于工作,无暇顾及他的学习,所以他以前的知识基础没打牢固。到了高中,学科突然增多、变难,他一时招架不住,应接不暇,起初学得很吃力。老师发现他的情况后,帮他调整了学习内容,让他从最基础的学起,不懂的内容自己多看视频教学。胡一辉根据老师的建议自主调整了学习内容,反复看学习重点、难点,直到弄懂学透为止。经过一年多的努力,他能自己掌控学习内容和进度,学习成绩稳步上升。用他自己的话说,是在线上线下这种“双师模式”中,找到了学习的乐趣。“除了学校老师,我们也能通过屏幕与AI课堂的老师互动,这个过程很有意思。”他边说边露出欣慰的笑容。

李一萌(化名)也是高三学生,在去年的奥数竞赛中,他获得了全省一等奖。“这种教学模式,我适应得很快。课余时间我会不断挑战自己,不断加大学习难度,增加学习内容。”在他看来,人工智能教学让他感觉学习就像在游戏里“打怪”一样,学透了一个难点就是打倒了一个怪物,让人很兴奋。“打怪”成了他的一大乐事,他天天沉浸其中,其乐无穷。他爱好数学,经常钻研数学难点,能拿到全省一等奖,他觉得跟自己充分利用人工智能教学系统有很大关系。

学生们侃侃而谈,像是有说不完的故事。如今,很多学生能自主安排好自己一天甚至一周的学习任务,调整学习节奏,达到学习效果。

“一个班级的尖子生、中等生、后进生的学习需求肯定不一样,分层教学让学生有了更多自主性。同一堂视频课,学习能力强的学生可以用1.5倍速播放,学习能力弱的学生可能要反复看好几遍,当然最终的结果是他们都要达到课程相应的应知应会要求。”学校教师发展中心刘鹏说,“人工智能教学系统通过大数据分析,会自动调整学习的难度。比如做题,学生这一道题做对了,下一道题会提升难度;做错了,下一道题会降低难度,不会让学生一直对或一直错。”

教师:传道解惑不授业

“传道、授业、解惑”一直被视为教师的三大职能,但在亲情高中的人工智能课堂上,教师主要是发挥“传道”“解惑”的作用,而“授业”则更多交给了线上平台的名师。不少教师表示,新的课堂模式将老师从繁重的教学任务中解脱出来,把备课、授课甚至课后习题辅导等任务都放心交给了线上名师,这样自己就能有更多时间精力来关注学生的学习状态,及时发现问题,及时辅导答疑,大大提升了教学效率,减轻了工作负担。

高三(26)班物理老师兼班主任郑信健是首批使用人工智能教学系统的老师之一。谈及这个“新搭档”,郑信健的一个明显感受是:备课变得轻松了不少。以前为了优化课堂效果,他经常搜集资料作为备课参考,但网上的资源质量往往参差不齐,想找到优质内容需要耗费不少精力。现在,通过人工智能教学系统提供的优质资源,郑信健能够很快找到各个阶段的课程内容和资料。

“学校大多数老师是年轻教师,他们不需要有多么丰富的教学经验,只要能给学生答疑解惑就行。此外,老师更多的是做学生管理工作,会更加关注学生的学习生活状态和心理状况。”学校教师发展中心陈玉剑向记者介绍。

的确,教师的“教书”功能虽然被削弱,但“育人”功能始终是无法替代的。人工智能教学模式下,教师有更多的时间精力关注学生的思想道德建设、心理健康教育和综合能力培养,在“育分”之外的素质教育领域有了更多用武之地。

从教五年的张云豹已经是人工智能教学方面的专家。他介绍,目前他正在尝试另一场人工智能课堂改革,即导师制教学模式,也可以称作“人工智能课堂2.0版”。他今年带了一个高三班,班上没有课表,完全不用老师上课,完全靠学生自学。他每周要做的就是听学生的学习汇报和下周任务安排,适时地给予指导。此外,他每周与每一个学生聊天,及时发现、解决学生学习上的困难和心理上的疑惑,使学生时时刻刻明确目标和计划。他就像学生的导师一样,把学习的主动权完全给了学生。“如果学生将这种自主学习能力带到大学,遇到问题就会自己想办法、找资源去解决。哪怕以后步入社会了,这些学生一样具有超强的自主能力。”张云豹眼神里满是坚定。

无论是对于学校还是对于学生来说,高考都不是终点。亲情高中的人工智能课堂改革,无疑为学生学习备考插上了人工智能的翅膀,助力乡村学生飞向更广阔的天地。这从某种程度上来说,凸显的也是人工智能助力教育公平。

随着采访任务的结束,我们迎着夕阳的余晖走出校园。一阵微风吹过,麦田里青青的麦苗在向我们频频点头,我们仿佛已经看到了麦浪滚滚。来年初夏,又将是一个丰收的季节。