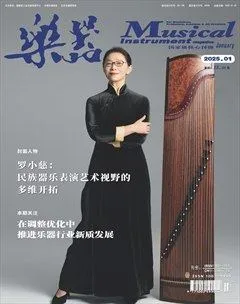

罗小慈:民族器乐表演艺术视野的多维开拓

被誉为沪上最具影响力的古筝演奏家之一的罗小慈,在其毕业后旋即以《西楚霸王》《陆游与唐婉》等大型协奏曲的委约及首演而为业界所关注,她用多样的才华赋予古筝表演艺术以新颖的现场艺术效果,在其演奏中不断扩展多维艺术空间,内外兼修,表里并重。在表演形式上,她除了将独奏、重奏、协奏、合奏进行艺术化深入推进外,还加强与西方器乐的合作,大提琴、小提琴乃至管乐成为重合奏的对象,甚至将演唱、书法融入其表演艺术的情境之中,从而将民族器乐表演艺术的魅力扩展开来。从进入专业演出团体后,她就特别注重舞台演绎现场效果的与众不同,注意观众的反馈并做出调整。出道即巅峰,罗小慈成为沪上古筝演奏中的佼佼者,受邀很多重要演出,如上海国际艺术节开幕式音乐会、上海之春国际音乐节等,作为申请世博会演绎场合的民族器乐表演艺术家,代表中国出演于世界音乐舞台。演奏与创作并重,并不仅止于委约作曲家写作,她还自己参与创作新曲,从《墨·戏》开始,后再有《律·动》《弦·趣》《如令梦》《渔家傲》等不同形式的筝乐曲相继问世,其作品专辑的出版引起业界侧目,很多曲目已成为演奏家们的常演之作,也成为上海民乐团的代表作。她倡导“新文人音乐”的理念,挖掘作品中的古典诗意气质、现代时尚美感、学术纵深空间,开拓隐喻其内的人文性、多样性及当代性。在其成为上海民族乐团团长后,她以新锐的表演艺术美学观念,带领这一1952年建团的中国最有影响力之一的民乐团不断开拓出新的艺术视野,已推出“海上生民乐”“零壹中国色”“国乐咏中华”“紫禁城”“云之上”“共同家园”“共饮江河水”“栀子花开了”“英雄”等民族器乐主题的专场,以连续性、创新性、统一性、包容性、和平性而赋能民族器乐表演艺术在中华传统文化上的发扬与渲染,以纯美意境的多维开拓而不断给海派民族器乐表演艺术带来意外惊喜,弦外之韵。

表演技艺的淬炼成钢

罗小慈出生于江苏泰州,7岁起在父亲罗定武的启蒙下学习古筝,并及诗、书、画,家人希望她成为知书达理之人,这种全面的艺术修为也成为她日后发展的方向。后随邓婕、闫爱华等江苏名家学筝,在其13岁时以优异成绩被南京艺术学院附中和上海音乐学院附中同时录取。彼时恋家的她想要在南京学习,后经父亲建议,还是选择了离家远但更有发展潜力的上海。在上海音乐学院附中及大学部,她受到了郭雪君、何宝泉、孙文妍等上海名家的教益,在校期间就获得国内外的多个大奖,技术渐趋成熟。

罗小慈的演奏技艺受到关注是在第十七届“上海之春”中(1997),她演奏何占豪的协奏曲《临安遗恨》获得巨大成功,展现了罗小慈演奏大型协奏曲上的不凡能力。这次成功也促使罗小慈萌生了委约新作想法,何占豪依据罗小慈的个性特色而为其量身定制了《西楚霸王》《陆游与唐婉》,风格刚柔并济,尤其《陆游与唐婉》所融入的书画表演,展现了罗小慈的善书画、能弹筝的全才表演艺术技艺,给现场演绎呈现全新的艺术效果。

自从1997年毕业后进入上海民乐团以来,罗小慈开始以职业演奏家不断将其多样舞台演绎才华展现在观众面前,她每年一个台阶,不断超越自我,从1997年的《临安遗恨》演绎开始,1998年的《林冲夜奔》、1999年的《西楚霸王》,到2000年的《陆游与唐婉》,尤其是2001年的“上海之春国际音乐节”中《罗小慈筝独奏音乐会暨书画展》的举办,集中地展现了罗小慈的技艺,她以外在演奏形式所引发的文人气质和雅韵,给临观者带来唯美的艺术享受。她也因其成就而于2002年被评为“第四届上海文化新人”“上海市新长征突击手”称号,于2003年被香港龙音音像公司邀请录制《陆游与唐婉》专辑并在香港举办音乐会,诗书画筝的多样才华也使其受邀于2007年到法国巴黎举行“古筝与书法”的活动,此后不断出访各国的罗小慈也成功“破圈”,让更多的人见识其表演艺术才华,她的影响很快铺展开来,也于2007年入选为“上海领军人才”,2009年被评为“全国文化系统先进工作者”,2013年被评为“上海十大杰出青年”,后又当选上海市音乐家协会副主席、政协委员等,她的才华及社会影响显现,其表演技艺受到尊崇。

她善于凸显对比而挖掘传统筝曲中的音乐张力,在《高山流水》《出水莲》《柳青娘》《崖山哀》《伊犁河畔》《乡韵》《云裳诉》《陈杏元合番》等不同风格的传统筝曲中,罗小慈都以其风格把握中的个性特色显现而为人所喜爱。如在河南筝曲《陈杏元合番》的处理中,她抓住曲中所蕴含的豫剧等地方性民间声腔的韵味,将声韵的金石之声挖掘出来,文武兼具,力美相间,在最佳的表达方式中寻找新意,从而展现自己的个性风格。在新曲的二度创作中,她同样以对比的手法而展现《陆游与唐婉》中的豪情与柔美。笔者也就是在采访何占豪时“认识”到罗小慈在新世纪之初的筝乐创新魅力。在《西楚霸王》之后,她又委约并首演了《钗头凤》《林冲夜奔》等古筝与交响乐队的大型体裁的探索,也实现了她作为演奏家技艺的成熟修炼与技艺素养。2017年9月22日晚,在台北市中山堂中正厅举行的“轻遏翠弦中——罗小慈筝乐音乐会”中,集诗、书、画、乐于一身,将创作、演奏、演唱协同呈现的罗小慈,以其文化全才的表演艺术而为台湾观众展现其“美的艺术”。

作为表演艺术的内化发展,她以新曲打开属于自己内心的文化品质,罗小慈的创作从2003年即已开花,《墨·戏》是她的第一曲,之后又有了《静夜思》《山居》《功夫》《咏梅》《如梦令》《蝶恋花》等。2007年10月26日在上海音乐厅举行的“罗小慈作品音乐会”,集中地向世人展示其创作成果,并于2008年发行了音乐作品专辑。从上述作品的曲名可以看出作者想表达中国传统文化的意韵,意在言表,韵在美化。在新颖、时尚、现代的文人音乐中,不仅有其古典蕴涵的个性特色,也有其典雅清新的海派气质。如在《墨·戏》中,她以古筝古朴苍劲而表现墨色的变化及文化的万千气象,而对比性的“戏”则是为开拓出交响音乐般的酣畅或空灵;作品多以古诗词意韵的发展为对象,显现出罗小慈在艺术内化隐喻中的审美表达。作品还以多种形式的重奏而展现作者在音色音响上的古今、中外手法的多样融汇。《静夜思》是大提琴与筝的二重奏、《山居》是民族器乐的七重奏、《功夫》是筝与打击乐组合的重奏,《咏梅》《如梦令》《蝶恋花》等是筝歌,将古筝的线性思维与重合奏的现代纵向思维加以融汇,是罗小慈创新开拓的民族器乐表演艺术发展之新法,也是她作为现代民乐艺术家给古筝发展注入的“新文人音乐”之艺术观念。

乐团演绎的创意无限

外表陈静优雅的罗小慈,内心却有热情澎湃的艺术情怀。在40岁时成为上海民乐团的团长之后,罗小慈不止于以个人演奏而出现在舞台上,更多地则是在带领团队共同前进,披荆斩棘地推演新的项目,有活力、有创意、有想法,她更倾心于为海派民乐开拓创新。从第十八届上海国际艺术节开幕式上推出“海上生民乐”以来,乐团持续地开发出引发追崇的民乐新品牌,如《紫禁城》《国乐咏中华》《云之上——让听觉从东方出发》《牡丹亭之梦的十二个瞬间》《栀子花开了》《上海奥德赛·外滩故事》等新创演主题作品。古韵今风,挖掘传统民乐的魅力;追本溯源,以器乐本真的声音质感唤起观众的听觉认同;典雅清新,以江南气质凸显其“诗性”精致,以隽秀风貌挖掘其自然率性的整体艺术风格。她带领乐团在民族器乐表演艺术价值显现上为新时代文化融合发展出力献策,以作品的创新而带动团队不断走上新台阶,跨入新境界。

作为演奏家的同行当,罗小慈深知“严以律己,宽以待人”的管理之道,“不能用艺术家对待自我的严格标准来要求每一个人,对待整个团队也不应该太过苛求,而应当保有一定专属于音乐的松弛。”其团员的才华要被眷顾,更要恰当地开发,给予他们个性显现以空间。她会去倾听演奏员的心声,操心他们在演绎最高峰时期去释放潜能,与他们深入交流,在作品演绎上反复打磨,直至细腻饱满。她愿意站在演绎的现场为其团员加油鼓掌,切实关心每一部作品的排演并参与其中。笔者就曾见到一次她在“海上生民乐”的现场为演员的每一次精彩表演,而击掌叫好,也曾在排练现场看到她深入细节,甚至在舞美、服装的设计中也提出修缮之法。

善于调动每一位合作音乐家的潜力,发挥他们的创造力,从而为提高民乐团表演艺术才华贡献管理之能。她为开拓演绎的空间而不断委约各种形式、风格的作曲家创作新曲,如:约请宋歌创作的《冬日彩虹》《云之上》,约请李博禅创作的《紫禁城》,约请王云飞创作的《国乐咏中华》,约请郭思达创作的《牡丹亭之梦的十二个瞬间》,这些新作在为团员和乐团展现才华方面提供了艺术空间,创造了新境界。她还亲自带领创演团队深入作品的创作调研之中,如:她与李博禅等创演人员到故宫博物院挖掘《紫禁城》的创作灵感,与宋歌商讨《云之上》中的意象之美,与王云飞创意如何在《国乐咏中华》中融合各民族器乐的特色于一体,这是她坚定不移地追求民乐团队发展的策略、内涵。她常约请国际指挥大师汤沐海执棒乐团,将汤先生所善长的融合音响色彩作用于民乐团声响的艺术化、现代化发展之中,她认为,汤指的对交响乐队的音响感觉,尤其对于民乐团乐队部分的严格的高标准的日常训练以及乐队音响空间的塑造和融合音色的合理运用是传统的民族乐队所缺乏的。

“民族音乐,当代气质,国际表达”,是她对于上海民乐团建设发展的多元复合理念的表达。她认为,“在表达上体现当代风貌,推动民乐的当代表达,让传统文化流行起来,成为年轻人的生活方式。”如:《海上生民乐》的呈现上,将多媒体所投影的意象式穹顶,用于营造出幻彩氛围,从而展现出高级审美民乐秀,再加上民乐演奏的炫彩技艺,让观众置身于美轮美奂之中,使之成为观众反复来看的唯美剧目,打造成为乐团乃至上海的文化品牌;以AI技术作用于民乐创演而作的《零·壹|中国色》,是她以新锐的意识而赋予民族音乐时尚气质、融汇科技力量之反映。她在赋能民乐新时代上竭尽所能,探索新奇的民乐纯美。“我的工作是打造美”,她所打造的美是不同于传统民乐的美,是以新时代人民大众所需的民乐纯粹美韵。

多维开拓海派民乐的新视野

作为温婉娴雅的江南女子,罗小慈以民族器乐的有限艺术施展空间而融入无限的创意观念,紧抓民族器乐的根与魂,将其化为创新之本。她在使古筝的演绎、创作中展现出深厚的温度和温情,使传统筝乐手法焕发出新颖的活力,使民族器乐在“时代旋律”的表达上“弦歌华彩”,还在海派民乐特色的显现中开拓出艺术化、大众化的协同发展,创新发展。

作为旷达豪情的现代乐人,罗小慈以民族器乐表演艺术的琴心修炼而破茧化蝶,紧抓时代器乐审美中的新与奇需求,将个性特色融于民乐的现代嬗变之中,以艺术视角的转换而作用于作品创新的意韵之中,将“新文人音乐”理念化为民族器乐表演艺术的核心内涵,探寻民乐的新时代语意的最佳表达方式,大胆创新海派民乐,竭力寻觅更多知音,以其雅正、鲜活、融合的创造而铸就其弦索人生,也让海派民乐在新时代的文化洪流中焕发熠熠光华。

作为锐意创新的乐团引领者,罗小慈将民族器乐表演艺术与城市文化的发展理念相一致,创新、多元、细腻、优雅,以审视中华传统音乐文化的历史传承而不断打开艺术建设的新思路,创新性发展,创造性转化,尊重民乐艺术的创作规律,遵从人才培养的发展规律,构建一个好的文化生态环境和理论观念,把团队中的每个人最积极的艺术潜能开发出来,释放开来,闪亮登场。