延安时期红色家风的时代回响

从1935年到1948年,毛泽东等老一辈革命家在延安生活和战斗了13年,在这块土地上留下了大量的革命遗迹和丰富的精神遗产。

走进延安红色家风馆,泛黄的照片、警示的家训、珍贵的文献,凝结着延安时期革命先辈的人生片段。

红色家风,老一辈革命家在血与火的考验中培育形成的宝贵财富,历久弥新、润物无声,仍在滋养着黄土地上的一代代新人。

心有“大爱”:一脉传承的家国情怀

陕西省延安市宝塔区西北部王家坪,毛泽东同志旧居前,一棵老柳树又生新芽。树旁,毛泽东与毛岸英的合影两侧,参观者驻足凝视,思绪连连。

1946年,从苏联归国的毛岸英回到延安。阔别18年,毛泽东告诫爱子:“你吃了十年洋面包,参加了苏联卫国战争,也上了高等军事学院,还有一课要补上,你应当去上中国的劳动大学。”

延安市委党史研究室副主任刘晓梅说,延安时期,党的领袖群体不仅是卓越的政治家,也是红色家风建设的承担者和践行者,“他们将‘小我’与党和人民利益的‘大我’紧密结合,使家风成为传承信仰的力量”。

时光荏苒,斗转星移间,老一辈革命家身体力行形成的优良家风,早已深植于这片红色的热土。

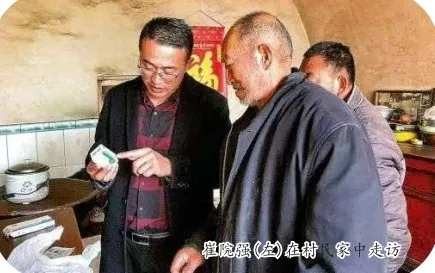

延安市甘泉县石门镇魏家沟村第一书记崔院强已开始第四个驻村周期。

2017年驻村时,崔院强的女儿年仅5岁,他的妻子工作繁忙,他驻村后无暇顾家,困难摆在眼前。“组织需要你,就放心去吧,家里有我和爸妈!”妻子的宽慰,让崔院强心中的使命感愈加坚定。

2019年驻村期满,崔院强万分不舍。“争取到的项目资金就要到位,产业还需要继续提升,很多工作刚开了个头,我不能离开!”抉择之际,他向女儿写下家书。

“闺女,爸爸想每天陪伴你,但村里的群众也需要我。你要好好学习,爸爸好好工作……”

崔院强带领村民建起第三代自动化设施大棚,把坡地改造成梯田,将自来水通进家家户户……几年下来,魏家沟成为全县的设施蔬菜“明星村”,人均纯收入达1.98万元。

先“大家”后“小家”,舍“小家”为“大家”。不同的年代,同样的选择,涌动的家国情怀一脉相承。

宝塔区宝塔消防救援站的小院里,写有“红军传人、人民卫士”的牌匾,在阳光下熠熠生辉。这支诞生于窑洞里的消防队伍,用自己与亲人的分离,换来万家灯火的安宁。

2013年7月,持续强降雨导致区内多处山体滑坡、窑洞坍塌。宝塔消防救援站五人一队、三人一组,在暴雨和泥浆中七上宝塔山、五上凤凰山,连续奋战26个昼夜,疏散群众千余人,营救被困人员62人。

以驻地为故乡、视百姓为亲人,宝塔消防救援站的消防员们以赤诚和忠勇,时刻守护着辖区人民的生命财产安全。

“每当有新消防员入队,队里都会组织他们参观革命旧址,诵读誓词、重温队史,这是我们雷打不动的入队第一课。”宝塔消防救援站一级消防长张保愿说,救民于水火,助民于危难,给人民以力量,这是大家的誓言,也是这个大家庭的传家宝。

情系人民:奋斗不止的为民初心

延安红色家风馆,“革命爱情”的篇章,也特别吸引参观者的目光。

“九个年头了,似乎我们都是在一起过中秋的,这次分开,反而显得比抗战头两年的分开大有不同。不仅因为我们都大了十岁,主要是因为我们在为人民服务上得到了更真切的安慰……”

这是1947年中秋,转战陕西省北部途中的周恩来写给远在河北省的邓颖超的一封家书。

“相濡以沫、心有大爱、事业为先,这是延安时期无数革命伉俪鲜明的家风品格。”延安红色家风馆馆长谢文博说,当代人不曾经历枪林弹雨,但都能从革命先辈的爱情观、家庭观中找到共鸣。

头顶草帽、脚蹬胶鞋,身上老旧的工作服磨破了边角。“不像专家像庄稼!”这是许多人对杨建利和妻子王春丽的第一印象。

10年前,这对陕西省杂交油菜研究中心的专家夫妇到延安市郊的庙沟村调研,他们一进村,便被果农团团围住。虽是苹果优生区,但这里土壤裸露、蒸发量大,水资源利用率极低。农民的眼神无奈而渴望,杨建利深受触动。

“油菜长得快,很快就能把地面覆盖住,能不能发挥些作用?”杨建利灵光一闪,拉起队伍、卷起铺盖,在庙沟村扎了根。

油菜种一茬死一茬,杨建利急火攻心,曾高烧三天三夜不退。身为同事的妻子放心不下,也加入他的团队。数九寒天,大风从坡上刮过,夫妻俩上山查看苗情,“就像背着一个大冰块”。他们起早贪黑,风里来雨里去,一年四季,他俩有100多天住在村里。

女儿劝他们休息,但放不下乡亲们的心结,推着夫妻俩不断前行。10年过去,他们探索出的“陕北果园绿肥油菜保墒培肥技术”已在90万亩苹果园中应用,实现秋雨春用,还为黄土高原添了一道风景。

皮肤黝黑,脸上多了片高原红,这是夫妻俩在黄土地上捶打出的样貌。

84年前,同样是在延安,也有一群人在黄土地里捶打出一种精神。

1941年春,北风依然凛冽,三五九旅的战士们浩浩荡荡挺进南泥湾。搭草棚、挖窑洞,扛起镢头、日夜开荒,他们战天斗地,将“烂泥湾”变成“陕北的好江南”。

彼时担任副连长的刘宝斋是其中一员。新中国成立后,他放弃返城工作的机会,选择留在南泥湾。多年后,儿媳侯秀珍继承他的事业,扛起镢头上山种树,让生态一度遭到破坏的南泥湾再披绿装。

“家风体现着一个时代的风貌。情系百姓、奋斗不止的为民情怀,记录在延安时期革命者的家风家训里,也流淌在一代代老区人的接续奋斗中。”延安市妇联副主席苗静说。

严于律己:无私奉献的价值追求

25年前,年逾花甲的乔占山被黄龙县石堡镇党委动员去八家梁村任职。引水、修路、种核桃,凭借一腔热血,他带领村两委一班人,硬是将这里“山高路窄像羊肠,吃水如油仓缺粮”的穷根拔掉。

当选第十届全国人大代表后,组织上让乔占山继续带新人,他这一带就干到了生命的弥留之际。2017年5月他离世前3天,还在村里办公。几张工作照、不到1万元的存款,是乔占山仅有的遗产。

为群众操劳一生,他的5个子女都是农民。“以乔占山的声望,他如果有私心,完全可以给子女谋个城里的工作,但他不会这样做。”石堡镇党委组织委员党娜说。

廉洁修身,廉洁齐家,这是中华民族的传统美德,更是一代代中国共产党人始终如一的情怀。

“吾兄想来工作甚好,惟我们这里仅有衣穿有饭吃……我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人私利……”延安红色家风馆,一块展板前,讲解员李惠一字一句读出毛泽东写给表兄文运昌、婉拒对方希望到延安谋职的家书。

“恋亲不为亲徇私,念旧不为旧谋利,济亲不为亲撑腰,毛泽东同志为全党作出表率,体现了革命领袖严于律己的道德修养和无私奉献的胸襟境界。”李惠声情并茂地讲解道。

听闻这段往事,前来学习的全国劳模、延安市安塞区雷坪塔村72岁的村民张莲莲感慨万千。她不禁回忆起父亲张静为她立下的家规。

20世纪80年代初,张静任原延安地区林业局副局长,亲友劝这位“大官”为张莲莲安排工作,他严词拒绝,只留给女儿一句话:“上山造林吧,坚持下去,就一定能有好光景!”

听从父亲的教诲,张莲莲扛起锄头,爬上荒山。自己掏钱买树苗,自己肩挑石头砌水窖。40多年间,张莲莲栽下20多万棵树,将荒山秃岭变成满山绿海。

张静逝去多年,这种精神仍在传承。

结婚第二天,李红卫就被婆婆张莲莲拉着上山植树。2015年起,李红卫和丈夫在千亩林地里创办生态农场,发展林下养鸡,带动了当地124户贫困户脱贫致富。

2021年4月,李红卫被授予全国五一劳动奖章。回到家中,她双手将奖章捧给张莲莲。两代劳模执手相看,满脸欣慰。

守望绿水青山,红色家风不绝。站在张莲莲家门前,院墙上“植树造林一定会过上好光景”的家训格外醒目。

家道正,而天下定。跨越历史的沧桑,时代的回响依旧嘹亮。

(摘自《新华每日电讯》)