市域基层灾害治理能力评估:基于五力模型建构的分析

摘 要:今天我国绝大多数的市行政区域,不但包括城区,还包括大量乡村区域,市域的概念更好地反映了这种城乡一体化的特征。从市域灾害治理的特征来看,其治理重点应在基层,而且当前的薄弱环节也主要在基层。为更好地做好我国市域基层灾害治理能力建设工作,开展市域基层灾害治理能力评估是必要的。我国市域基层灾害治理能力涉及防灾减灾救灾过程中的多种能力,主要包括领导能力、参与能力、应对能力、保障能力和科技能力。市域基层灾害治理能力评估应该对这“五力”做出全面评估。这一评估工作需要城乡各级政府及其主管部门给予一系列的政策支持,如将能力评估纳入市域基层灾害治理能力建设的工作体系,构建和完善科学的评估机制和方法,强化应急管理部门在市域基层灾害治理能力评估工作中的主导作用,加强市域基层灾害治理能力数据共享平台建设,并重视对评估结果的运用,以实现市域基层灾害治理能力评估的应用价值。

关键词:市域;灾害治理;治理能力评估;应急管理;能力管理

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2025)01-0012-10

根据总体国家安全观的要求,既要重视国土安全,又要重视国民安全。自然灾害既对国土安全具有破坏性影响,又对国民安全具有破坏性影响。市域为国家的重要组成部分,做好市域灾害风险治理工作,对于维护国土安全和国民安全都非常重要。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》强调要提高防灾减灾救灾能力。2024年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》,凸显提升包括灾害治理能力在内的基层应急管理能力的重要性。市域包括城市行政管辖的城区和乡村区域,市域灾害治理更多地属于基层应急管理的范畴。这里之所以要强调市域基层,主要有如下两方面原因:一方面,自然灾害覆盖面广,包括城市和乡村,而且今天我国绝大多数市行政区域,不但包括城区,还包括大量乡村区域,市域的概念更好地反映了这种城乡一体化的特征;另一方面,从市域灾害治理的特征来看,其治理重点应在基层,而且当前的薄弱环节也主要在基层。为了有效提升市域基层灾害治理能力,需要对市域基层灾害治理能力做到心中有数。而做到这一点的基本方法就是开展市域基层灾害治理能力评估,因为这是市域基层灾害治理能力管理的基础,然而实现有效评估需要有一定的政策支持和保障。对市域基层灾害治理能力评估进行探讨,对于促进当前我国市域基层灾害治理水平的提升,具有较重要的理论价值和现实意义。

一、为什么:市域基层灾害治理能力

评估问题的提出

2020年4月10日,习近平总书记在中央财经委员会第七次会议上发表重要讲话时指出,“更好推进以人为核心的城镇化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活的空间”,“关键是要把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标”[1]。多年来,党和国家一直非常重视城市安全问题,通过不懈的努力,在城市安全治理方面取得了很大成绩,但需要解决的问题仍然不少。仅以2021年为例,这一年的自然灾害对我国造成的损失极为巨大。根据应急管理部发布的数据,2021年我国全年各种自然灾害共造成107亿人次受灾,因灾死亡失踪867人,紧急转移安置5738万人次;倒塌房屋162万间,不同程度损坏1981万间;农作物受灾面积11739千公顷;直接经济损失33402亿元。以上自然灾害绝大多数发生在市域范围内。

市域的概念已多次出现在我国的重要文件中,如党的二十大报告提出“加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力”,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》也指出,“健全社会治理体系”“提高市域社会治理能力”。由于自然灾害具有覆盖面广的特点,因此,一旦自然灾害发生,受灾的往往不仅是已建成的城区,城区以外的周边同样也会遭受损失。例如,2021年7月17日至23日,河南省遭遇历史罕见特大暴雨,发生严重洪涝灾害,特别是7月20日郑州市遭受重大人员伤亡和财产损失。全省因灾死亡失踪398人,其中郑州市380人;全省直接经济损失12006亿元,其中郑州市409亿元[2]。无论是人员的损失还是财产的损失,大部分都发生在郑州市管辖的几个以农村区域为主的郊区县(市)。这从一个侧面反映出,对灾害治理应该运用城乡一体化的系统思维,进行协同治理。同时也反映出,我国一些地方的市域灾害治理能力与所面临的灾害风险远远不相适应,市域灾害治理能力亟待提升,做好市域灾害治理的能力管理工作非常重要。加强市域灾害治理能力评估,有助于对市域自然灾害等公共安全风险进行精细化治理[3]。

灾害治理的一个重要特点是需要快速反应,因而属于应急管理的范畴。快速反应就需要加强一线的防灾减灾救灾力量,强化基层灾害治理能力。但从目前的实际情况来看,我国市域基层的防灾减灾救灾力量还严重不足,基层灾害治理能力还相对薄弱。市域基层灾害治理能力是一个非常复杂的系统,要对这些能力进行建设,有必要先弄清这些能力的现状,包括这些能力的不足及其程度、这些能力与现有市域基层灾害治理需求不相适应的主要方面、存在的缺陷及其影响因素等。而要弄清有关这些能力的上述问题,我们就必须对这些能力进行科学评估,寻找进行评估的科学方法,制定相关科学评估的程序,构建科学的评估框架和指标体系,这是市域基层灾害治理能力管理中的基础性工作。

关于市域基层灾害治理能力评估,目前国内外尚无这方面的专门研究,但相关能力评估的研究文献还是有的。如林德博姆(Lindbom H)等学者认为能力评估主要基于对能力定义的描述展开。在瑞典以国家机构为背景的研究中,为了获得每年评估的输入,瑞典民事应急机构(MSB)构建了特定场景,并将它们发送给选定的区域和国家参与者,要求他们根据指标和评估量表对这些特定场景进行“良好的能力”“相当良好的能力”“有些能力,但不充分”“没有或非常不充分的能力”四个维度的能力评估[4]。缇瓦瑞(Asmita Tiwari)认为在能力发展演变与如何实现有效的灾害管理中可能存在着能力陷阱,在提升能力过程中应了解以下两个方面的内容:一是实际需要什么能力;二是如何发展和维持这种能力,以确保它们长期有效[5]。

罗力从公共危机信息预警管理的视角出发,从政府和社会公众两个方面,提出了构建包含目标层、准则层、指标层3个层次,16个三级指标在内的公共危机信息预警能力评价指标体系[6]。魏淑艳、尚蕾从信息管理能力、风险评估能力、风险监测能力、风险预警能力、风险预控能力、应急响应能力和善后总结能力等方面构建了社会风险管理能力评估指标体系[7]。周孝信、范明天、张祖平从应急管理体制的完备等级、应急信息系统的完备等级、应急救援队伍和装备的完备等级、应急资源配置的完备等级等方面构建了城市供电应急管理水平或能力的评价体系[8]。李正兆等人研究了应对内涝灾害的城市韧性问题,并构建了相关评估模型[9]。这些研究为我们研究市域灾害治理能力评估及其指标体系的构建提供了参考思路。

由于篇幅有限,本文集中探讨市域基层灾害治理能力评估,主要围绕以下三个方面进行分析。一是为什么要提出市域基层灾害治理能力评估问题。关于这个问题,我们已经在上文中做了回应。二是市域灾害治理能力评估的内容是什么,即市域基层灾害治理能力主要包括哪些基本能力,这种能力主要包括哪些要素。三是如何更有效地开展市域灾害治理能力评估,特别是在当前条件下开展这一工作需要有哪些政策支持。下文将对以上问题作初步的探讨。

二、评什么:市域灾害治理

“五力模型”的构建

市域灾害治理本质上是对城市政府管理区域内突发灾害事件的应急管理,因为灾害也是一种突发事件。因此,市域灾害治理能力本质上就是城市各级政府及其相关机构对其管辖区域内所突发的灾害事件的应急管理能力。在一些学术文献中,突发事件应对能力又称为危机管理能力[10]。在国内有关危机管理或应急管理的研究中,关于危机管理或应急管理的能力问题已引起学者们的广泛关注。如吴江早在2005年就出版了《公共危机管理能力》一书,强调公共危机管理能力的重要性,但是对危机管理能力进行管理的重要性强调得还不够。就目前国内外的研究文献而言,学界尚未将能力管理的概念和理论引入危机管理或应急管理的研究。在能力管理理论中,能力的构成模型是其中的核心内容。

能力管理是现代企业管理中的一个较为普遍的概念,一般指企业在管理活动中,为更好地执行所有的生产进度安排,建立生产能力的限额或水平并对其进行度量、监控及调整的职能。现代企业管理理论普遍认为,在影响管理行为的管理要素中,管理者在管理活动中处于主导地位,是决定管理工作好坏的关键因素,因此,能力管理更多地指向对管理者能力的管理。但也有研究者将能力管理的概念引入组织战略管理,如迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪80年代初提出了五力模型,他认为商业组织中存在着决定竞争规模和程度的五种能力,即同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力和购买者的议价能力,这五种能力综合起来影响产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策[11]。五力模型构成了波特战略能力管理理论的基础,因为能力管理的核心问题是要对能力进行分析和评估,然后在此基础上对能力的获得、能力的保护、能力转移和扩散、能力发展等进行有效管理。

关于突发事件应急管理能力的构成,可以从不同角度进行分析。目前从理论界的研究看,其更多着眼于对突发事件应急管理过程的分析,即从过程的不同阶段分析其功能性能力。例如,在西方具有代表性的危机管理理论中,罗伯特·希斯(Robert Heath)提出了危机管理的4R模型理论,4R指缩减(reduction)、准备(readiness)、响应(response)和恢复(recovery)。根据这一理论,危机管理能力主要有四个构成要素,可以简称为4R力,即缩减能力、预备能力、响应能力和恢复能力。米特罗夫(Lan Mitroff)提出了五阶段模式理论,这五个阶段是信号侦测、探测预防、控制损害、恢复和学习。根据这一理论,危机管理能力主要有五种能力,即信号侦测能力、探测预防能力、损害控制能力、恢复能力和学习能力[12]。相关理论较多,这里不再一一列举。在公共危机管理中,我国政府的相关文件基本上没有“危机管理”的提法,在正式文件和法律术语中一般使用突发事件应急管理,但在学术语言中也使用公共风险治理或公共风险管理这一术语[13]。

关于我国突发事件应对能力的研究,学界一般根据《中华人民共和国突发事件应对法》有关突发事件应对的四个职能“预防与准备、监测预警、应急响应、恢复重建”,将突发事件的应对能力概括为预防和准备能力、监测预警能力、应急响应能力、恢复重建能力。为了简便起见,我们可以将这种理论概括为突发事件应对的“四力模型”。

对突发事件应对能力的这种概括,有其深厚的法理基础。但是,研究灾害治理能力不能简单照搬突发事件应对能力的理论模型或对其简单加以改造,因为突发事件应对或灾害应对不同于突发事件治理或灾害治理。治理概念不同于应对概念,治理的内涵比应对的内涵更深刻且外延更广泛。突发事件或灾害应对的研究,主要强调的是应对灾害过程中的运行机制,其强调的能力也主要是从运行机制方面来界定的。但治理除了要讨论运行机制外,还涉及领导体系、方法技术等深层次和更广泛的内容。因此,可以这样来理解灾害风险应对与灾害风险治理的关系:后者包含了前者,前者只是后者的一个部分。如果从领导体系、运行机制和方法技术等全方位考虑,灾害治理能力应该主要包括以下几个方面的能力。

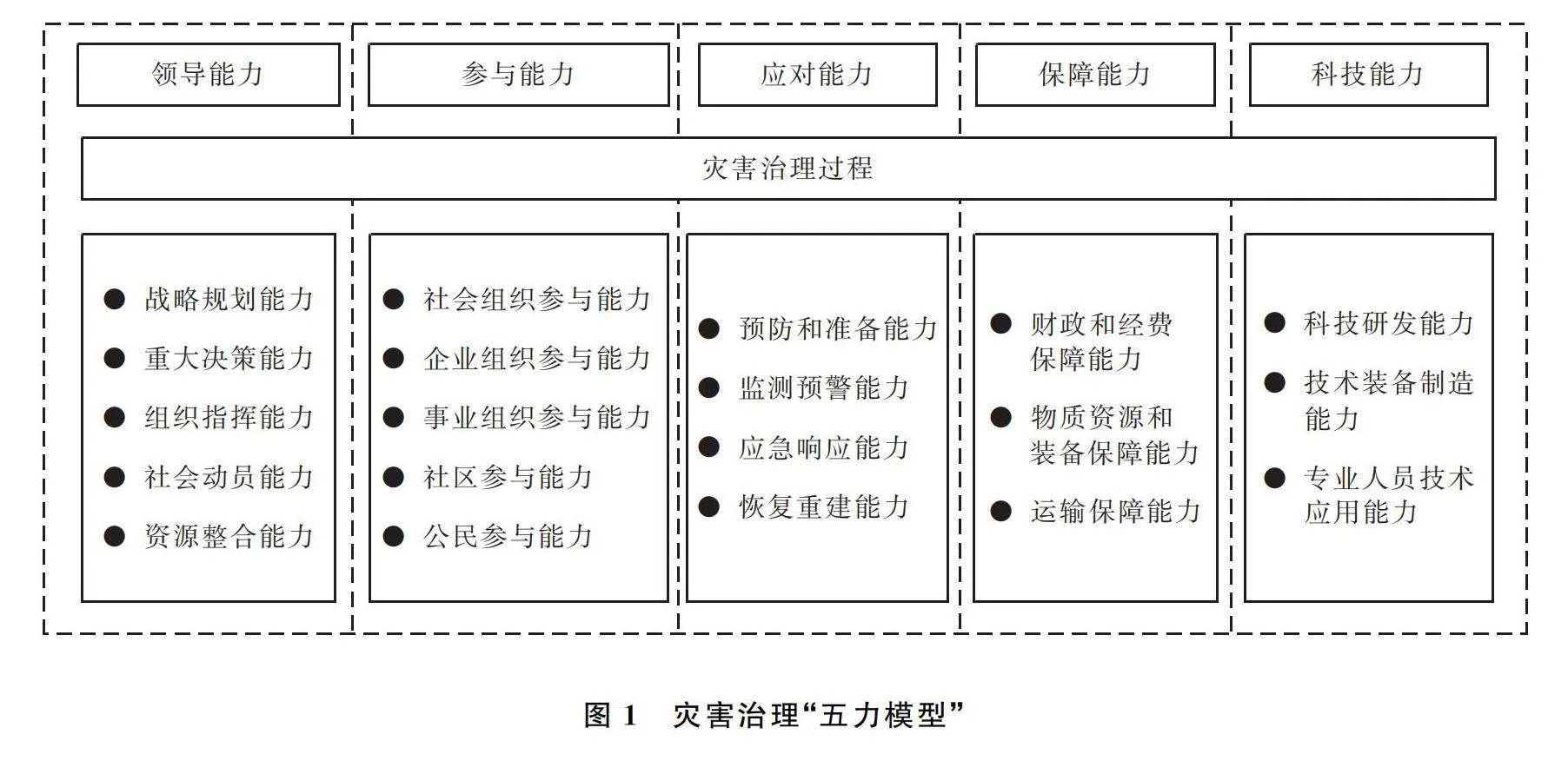

一是领导能力,简称领导力。我国作为社会主义国家,公共事务治理是在中国共产党的统一领导下,由政府主导组织实施的。灾害治理作为公共事务的一个重要组成部分,其治理同样是在党的统一领导和政府主导下实施的。因此,党和政府对灾害治理的领导和组织能力,是高效治理灾害的第一重要能力。党和政府的领导能力,包括对灾害治理的战略规划能力、重大决策能力、组织指挥能力、社会动员能力、资源整合能力等,这些能力对于顺利推进灾害治理具有决定性作用。

二是参与能力,简称参与力。我国灾害治理实行的是举国体制,即在党和政府的统一领导和组织下,举全社会之力以实现共治。因此,社会的参与能力对于灾害治理具有非常重要的作用。社会参与能够为灾害治理提供丰富的人力、财力、物力和各种其他资源,还能有效地提升公众面对灾害的自救能力,进而提升整个国家和社会的灾害治理能力。按参与主体划分,社会参与能力可分为社会组织参与能力、企业组织参与能力、事业组织参与能力、社区参与能力和公民参与能力等。在我国灾害治理实施中,社会参与能力对灾害治理的作用已得到充分体现。

三是应对能力,简称应对力。如果说领导力主要是从党和政府的角度阐述灾害治理能力,参与力主要是从社会的角度来阐述灾害治理能力,那么,应对能力则是从防灾减灾救灾的专业角度来阐述灾害治理能力。如前所述,从灾害应对过程的四个阶段来看,主要包括预防和准备、监测预警、应急响应、恢复重建四种能力。当然,每种能力下面还可以细分为具体的能力。这是灾害治理中专业性比较强的能力,对于灾害治理有着重要的专业意义。

四是保障能力,简称保障力。灾害治理离不开一定的财力和物力,这里讲的保障能力主要是指财力、物力和运力的保障能力,包括一定财力的投入和经费保障能力、物质资源和装备保障能力以及运输保障能力。这些保障经费主要来源于政府公共财政,但也有部分来源于企业、社会组织、事业单位和社区甚至公民个人。物质资源的保障和运输保障也是如此,充分的防灾减灾救灾物资资源和技术装备的储备和运力保障,是灾害治理取得成功的重要保证。物质资源的保障也应主要来自政府,但同样也有部分应当由企业、社会组织、事业单位和社区甚至公民个人提供。

五是科技能力,简称科技力。科技是第一生产力,这在防灾减灾救灾过程中也得到了充分体现,既体现在现代防灾减灾救灾的装备中,也体现在灾害的应对过程中。因此,灾害治理的科技能力,主要是指防灾减灾救灾的科技赋能。从装备来看,现代防灾减灾救灾装备中使用的智能消防器材、应急救援中使用的无人机和机器人等技术装备,无不是高科技的体现;在灾害应对过程中,预测预警、应急抢险、恢复重建都涉及一系列现代技术的应用。因此,在现代灾害治理能力体系中,防灾减灾救灾的科技研发能力、抢险救灾技术装备制造能力、专业人员应对灾害的技术应用能力,都是现代灾害治理能力体系中必不可少的重要组成部分。

以上灾害治理能力是灾害治理能力体系中最重要的五种能力,为简便起见,可以将之概括为灾害治理的“五力模型”(参见图1)。

灾害治理“五力模型”的建构,为市域基层灾害治理能力评估在评估内容方面提供了一个可参照的维度。市域基层灾害治理同样需要这五个方面的能力。当然,在每一个维度的能力方面,基层更倾向于执行和操作方面的微观能力。例如,以领导力为例,就中央政府或高层地方政府(如省级地方政府)而言,领导力还应包括战略规划能力、法规政策制定能力等,但基层地方政府一般不需要具备这些方面的能力。在设计市域基层灾害治理能力评估指标体系时,首先要考虑市域基层灾害治理的特征,同时还要考虑不同地区市域灾情的特点,如有的地方多洪灾而无地震灾害,有的地方多洪灾又有地震灾害,有的地方很少有洪灾和地质灾害但有严重的旱灾,等等。因此,在实际评估过程中,各地必须结合自身实际情况,因地制宜地设计市域基层灾害治理能力评估的具体内容和指标体系。

三、如何评:促进市域基层灾害治理

能力评估的政策建议

(一)把能力评估纳入市域基层灾害治理能力建设的工作体系

为了做好市域基层灾害治理工作,有必要加强市域基层灾害治理能力建设。而市域基层灾害治理能力建设总是对现有能力的改进、完善和提高,因此必须以弄清市域基层灾害治理能力的现状为前提,这就有必要对现有的市域基层灾害治理能力进行评估。

市域基层灾害治理能力建设需要明确建设目标,而目标的确定必须建立在现实的基础上,这个现实既包括该市现有市域基层灾害治理能力的水平状态,即现有能力水平与可能出现灾害风险的应对是否相适应,也包括可用于灾害治理能力建设的相关资源,如人、财、物等。只有通过评估,我们才能真正认识这些现实,为科学确定灾害治理能力建设目标奠定基础。同时,开展市域基层灾害治理能力建设,还要弄清应该从哪些方面建设,这就需要通过评估,摸清市域基层现有灾害治理能力存在的短板和问题,以及造成这些短板或问题的原因,分析其中的影响因素等。

由此可见,市域基层灾害治理能力评估是其灾害治理能力建设工作的一个必要事项,作为后者的一项重要内容应该被纳入其灾害治理能力建设的工作体系。相关领导应该把市域基层灾害治理能力评估作为市域基层灾害治理能力建设工作的一项重要内容来抓,将前者纳入后者的规划和日常管理中。

(二)构建和完善科学化的市域基层灾害治理能力评估的机制与方法

市域基层灾害治理能力是一个复杂的能力系统,由多种相关子能力构成,而且受多种因素影响,因此,对市域基层灾害治理能力进行评估必须建立一个科学的评估机制,这个科学的评估机制主要包括两方面的内容。

一方面,评估主体模式科学。科学的评估机制必须解决谁来评估才会更科学更合理的问题。所谓评估主体模式就是评估主体的选择和结构问题。一般来说,主体模式主要有自评模式、上级主管部门评估模式、第三方评估模式。自评模式的优点是获取信息方便,评估成本较低;缺点是更关注成绩,因受本单位利益的影响而不能完全正视问题,公信力不够。上级主管部门评估模式的优点在于组织化程度高,权威性高,能够较全面地拿到第一手信息,评估结果能够得到有效运用;缺点是评估成本较高,由于仍属政府内部系统的评估,其社会公信力仍然存在一定问题。第三方评估是指由政府部门以外的专家进行系统的评估,其优点是能够绕开政府系统内部的利益关系,尽可能做到客观、公正的评估,同时评估成本较低;不足之处是权威性不够,很难全面地拿到第一手信息,评估结果也不具有权威性,难以得到有效运用。对于市域灾害治理能力评估而言,宜采用上级主管部门指导下的第三方机构的评估模式。这种评估模式在具体操作上由上级主管部门制定指导性的评估意见,由第三方机构具体负责评估方案的制定和实施,必要时上级主管部门可委派人员对评估工作进行协调和监督,但不得干预第三方机构在评估过程中的具体业务工作,包括评估框架和指标体系的设计、信息采集、评估数据分析和评估报告的撰写等。相较于单纯的上级主管部门评估模式和第三方评估模式,这种评估主体模式既可吸收以上两种模式的优点,即组织化程度较高、权威性较高、客观程度和社会公信力较高、评估结果能够得到有效运用等,又能一定程度上克服以上两种模式的缺点,如成本相对较高、获取第一手信息较难、社会公信力不足等。

另一方面,评估流程科学。评估流程是否科学,对评估结论是否精准也具有重要的影响。科学的评估流程应该尽可能真实地反映市域基层灾害治理能力评估的客观要求和内在规律性,使这些评估工作真正按照科学规律进行。一般来说,科学的评估流程主要包括以下内容。一是成立评估组织,确定评估主体。二是制定评估方案,拟定评估的具体目标和计划。三是收集评估信息,进入评估现场调查。四是对评估资料进行分析,对各项具体能力进行评定。四是撰写评估报告。评估报告不但应该对被评估的市域基层灾害治理能力进行总体评价,还应该对每项具体能力评定分值或等级,对好的经验要加以总结,对存在的问题进行必要分析,并给出适当的改进建议。五是评估结果的运用。对评估结果不能束之高阁,而是要将其作为市域基层灾害治理能力建设的重要依据,对好的经验要加以推广,对存在的问题要加以改进。

科学评估依赖于评估方法的科学化,因此,对市域基层灾害治理能力进行科学评估,必须要有科学的评估方法。科学的评估方法主要涉及以下三个方面。一是科学的评估框架和指标体系。前面已提到,市域灾害治理能力是一个复杂系统,涉及多种具体能力和影响因素,科学的评估框架和指标体系应该较全面地反映这些具体能力和影响因素及其逻辑关系,并制定出衡量这些具体能力的量化指标,使之能够量化计算。二是科学的信息收集方法。评估一个城市的市域基层灾害治理能力,需要有反映这个区域基层灾害治理能力的具体信息。如何收集这些信息,通过什么方法收集这些信息,运用哪些科学的方法才能收集客观、真实、可靠和全面的信息,是评估方法是否科学的一项重要内容。目前,通常使用的方法主要有开座谈会、个别走访、问卷调查、查阅相关资料、网络调查等。每种方法都有其具体运用的条件和场景,这些方法只有在适应其具体条件和场景下运用才可能是科学的。三是科学的评分和计算方法。在衡量市域灾害治理能力的指标中,有些是硬性指标,可以直接量化并进行计算,确定能力大小值,但还有很多是软性的、模糊的,无法直接进行量化计算和比较,这就需要通过专家评分的方法来间接地进行量化,因此如何科学地制定将质化因素进行量化的方法,也是评估方法科学化的重要内容。

(三)强化应急管理部门在市域基层灾害治理能力评估工作中的主导作用

市域各级政府应急管理部门是市域灾害治理的主管部门,应该承担主管市域灾害治理能力建设的工作。而市域基层灾害治理能力评估应该是市域基层灾害治理能力建设工作的一项重要内容,因此,在市域基层灾害治理能力评估工作中,市域各级政府应急管理部门应发挥主导作用。

市域灾害治理能力建设除涉及应急管理部门外,还涉及公安、水利、城市建设、城市管理、交通运输、自然资源、生态环境、气象、电力和通信等多个部门。但对于这些部门来说,每个部门都只是从本部门的职责出发来考虑问题,而且这些部门各自也有很多职责,未必能把市域灾害治理能力建设置于重要地位。而要想真正把市行政区域的基层灾害治理能力建设好,必须有一个政府的职能部门牵头,从整体上制定规划。为使制定的规划具有针对性,并使规划的执行具有可检验性,这就需要对市域基层灾害治理能力进行有效评估,而且这种评估必然应该由作为牵头部门的应急管理部门发挥主导作用,这种主导作用体现在以下三个方面。

第一,制定并发布有关市域基层灾害治理能力评估的规则。市域基层灾害治理能力评估必须遵循相应的规则,规则先行才能使这种评估科学、合理,并具有权威性。因此,建议市域各级政府应急管理部不但要把市域基层灾害治理能力评估纳入市域基层灾害治理能力建设的工作体系,而且要出台有关市域基层灾害治理能力评估的相关规范性文件,内容应包括评估的必要性、评估应遵循的基本原则、评估主体、评估内容、评估程序和评估效果的运用等,以便为市域基层灾害治理能力评估提供指导。

第二,组织推动市域基层灾害治理能力评估工作的实施。应急管理部门应该把市域基层灾害治理能力评估作为市域基层灾害治理能力建设工作体系中的一项重要内容来抓,通过系统的组织协调工作和部署系列措施,来具体抓落实。当然,这不是说要由应急管理部门行政系统来承担评估的具体工作任务,这样对于行政系统来说可能会增加大量的工作负担,但应急部门可以采取招投标的方式委托社会力量来完成这项工作,主要采用第三方评估方式进行评估,这样可能更客观、更公正,也更具有社会公信力。

第三,在市域基层灾害治理能力评估过程中承担具体指导和监督工作。作为应急管理部门主抓的一项重要工作,市域基层灾害治理能力评估必须符合应急管理部门对市域基层灾害治理能力建设的工作要求。因此,在评估过程中应急管理部门应给予具体的行政指导,这种行政指导应该是应急管理部门基于国家的法律、法规、政策和有关市域基层灾害治理能力评估的规范性文件,在评估主体的同意或协助下,通过适时灵活采取非强制手段而进行的。为有效实现应急管理部门开展市域基层灾害治理能力评估的目的,采取这样的行政指导是必要的。同时,为了使市域基层灾害治理能力评估真正做到客观、公正和有效,应急管理部门还应该对评估过程加强监督,以防止评估走过场或偏离客观、公正的目标。

(四)加强市域基层灾害治理能力数据共享平台建设

市域基层灾害治理能力评估与建设都需要以一系列精准的数据为支撑。为了更科学、有效地开展市域基层灾害治理能力评估与建设工作,建立相关数据共享平台是非常必要的。为此,应急管理部门应该牵头,优先推动对市域基层灾害治理需求较高的城市建设相关数据平台,加大这方面的建设工作力度。

第一,推动对市域基层灾害治理需求较高的城市开展市域基层灾害治理能力的调查工作,建立市域基层灾害治理能力数据库。对于一些面临严重灾害风险的城市,为强化市域基层灾害治理能力评估,促进其灾害治理能力建设,我们有必要对该市的基层灾害治理能力及其影响因素进行全面调查,收集相关数据,并在对调查数据进行系统分析和整理的基础上,建立相关数据库。市域基层灾害治理能力评估和建设都需要建立在坚实的信息和数据基础之上,数据库的一个重要作用就是为市域基层灾害治理能力评估和建设工作提供数据支撑。

第二,建立市域基层灾害治理能力相关数据和信息的透明、公开机制。在现代信息社会,数据共享平台建设一般要求相关数据和信息透明度高、向社会公开,这样既有利于管理者查阅相关数据和信息,提高数据资源的使用效率,也便于社会监督,防止平台数据造假和不当使用。从市域基层灾害治理能力评估和建设的角度看,这有利于预防市域基层灾害治理能力评估的造假,也便于公众对市域基层灾害治理能力建设工作的监督。

第三,建立市域基层灾害治理能力相关数据和信息的共享机制。市域基层灾害治理能力数据共享平台建设必须打破“信息孤岛”,破除各部门对相关信息的垄断,以减少甚至消除在相关信息管理方面各自为政的现象。对一个城市来说,首先有必要建立全市统一的包括基层在内的灾害治理能力数据共享平台,实现全市各部门、各层级及相关单位(企业、事业单位和社会组织)的真正数据共享;同时考虑到有些灾害治理的特殊性,如洪涝灾害往往是流域性的,洪涝灾害风险治理不仅与一个城市相关,还与流域其他城市相关,因此一个城市的洪涝灾害治理能力数据共享平台建设还有必要在一定程度上实现与流域其他城市的共享,以便相关城市在应对重大洪涝灾害风险时相互协作。

(五)有效地运用评估结果

市域基层灾害治理能力评估是为市域基层灾害治理能力建设工作服务的,其评估结果只有被用于市域基层灾害治理能力建设工作才能发挥现实作用。因此,对市域基层灾害治理能力进行评估不能为了评估而评估,而是为了更好地做好市域基层灾害治理能力建设工作。为此,在评估工作完成后评估结果应该被有效地运用于市域基层治理能力建设工作中。

第一,在市域基层灾害治理能力建设的相关决策中有效地运用评估结果。在开展市域基层灾害治理能力建设的任何一项具体工作前,必须进行相应的决策,包括制定相关建设的目标和方案。但无论是制定目标还是具体实施方案,都必须要有客观依据,即要事先了解这个城市的基层灾害治理能力的实际情况,包括优点是什么,缺点是什么,目前的能力能够应对多大级别的灾害风险治理,短板主要在哪些方面,造成这些短板的原因是什么。一般而言,这些问题在评估结果中都能找到。因此,在市域基层灾害治理能力建设的相关决策中,我们应该吸取评估结果中的有关内容,以此作为确定决策目标和制定决策方案的依据,以保证相关决策的正确性。

第二,在市域基层灾害治理能力建设的具体计划制定过程中有效地运用评估结果。在作出市域基层灾害治理能力建设的相关决策后,要使这一决策真正得到落实,还必须制定具体的实施计划。实施计划的制定需要以更加具体地反映市域基层灾害治理能力现状的数据为基础,而市域基层灾害治理能力的评估结果能够提供这样的数据。因此,在市域基层灾害治理能力建设的具体计划制定过程中,需要有效地运用市域基层灾害治理能力评估结果,将评估结果中的数据运用于实施计划的制定中,计划制定的每一个环节、每一个细节都应尽可能参照评估结果的相关数据,以使市域基层灾害治理能力建设的具体实施计划具有坚实的客观数据支撑,在具体执行中切实可行。

第三,在市域基层灾害治理能力建设方案实施和质量监督过程中有效地运用评估结果。对于市域基层灾害治理能力建设,有关部门必须进行严格的质量监督。质量监督的一个基本要求便是市域基层灾害治理能力建设项目是否真正增强了基层的灾害治理能力,具体说来就是该补的短板是否补齐,这就需要与评估结果中认定的短板进行对照,如果建设后的能力对评估结果中认定的短板进行了修补并达到或超过了评估结果中的数据要求,这样的建设成果便算满足了市域基层灾害治理能力建设的质量要求,是合格的或是优秀的,否则便没有满足相关质量要求,是不合格的。因此,在市域基层灾害治理能力建设方案实施过程中,我们应严格对其能力建设质量加以监督,在监督过程中,应善于应用市域基层灾害治理能力评估中的相关结论和数据,有针对性地进行对比,指出建设过程中可能存在的不足,使市域基层灾害治理能力存在的短板得以补上,并且真正能够补齐,达到市域基层灾害治理能力建设的质量要求。

四、结论

当前我国正处于城市(镇)化、工业化和信息化快速发展的阶段,发展仍然是第一要务,但发展必须要有安全保障。“国家安全和社会稳定是改革发展的前提。只有国家安全和社会稳定,改革发展才能不断推进。”[14](p.506)“推动创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,前提都是国家安全、社会稳定。没有安全和稳定,一切都无从谈起。”[15](p.157)严重的自然灾害是影响国土安全和公共安全的一个重要因素,进而是影响国家安全和社会稳定的一个重要因素。通过上述分析可以得到以下三点结论。第一,就目前我国现状而言,绝大多数地方存在比较严重的自然灾害风险,这些风险对我国市域城乡发展具有严重的制约作用,因而有必要加强灾害治理能力建设,特别是市域基层灾害治理能力建设非常重要。为更好地做好这方面的工作,有必要对市域基层灾害治理能力进行评估。第二,灾害治理能力是由多种能力组成的一个能力体系。根据我国的国情和相关法律规定,这一能力体系主要由五方面的能力构成,即领导能力、参与能力、应对能力、保障能力和科技能力,在此基础上我们可以建构一个五力模型。这个模型在评估内容上为市域基层灾害治理能力评估提供了可参考的维度,但需要在市域基层灾害治理评估的具体实践中,进一步结合各地的具体实际和基层的特点,因地制宜地构建评估指标体系。第三,市域基层灾害治理能力评估需要市域各级政府及其主管部门给予一系列的政策支持。例如,把能力评估纳入市域基层灾害治理能力建设的工作体系,构建和完善科学的评估机制和方法,强化市域各级政府应急管理部门在市域基层灾害治理能力评估工作中的主导作用,加强市域灾害治理能力数据共享平台建设,并重视对评估结果的运用,以使市域基层灾害治理能力评估真正为市域基层灾害治理能力建设工作服务,为努力提升市域基层灾害治理能力服务。

参考文献:

[1]习近平.国家中长期经济社会发展战略若干重大问题[J].求是,2020,(21).

[2]国务院灾害调查组.河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告[DB/OL].https://www.mem.gov.cn/gk/sgcc/tbzdsgdcbg/202201/P020220121639049697

767.pdf,2024-10-10.

[3]董幼鸿,魏筝.城市公共安全风险治理精细化的内在要求与实现路径——以“小火亡人”事件风险治理为例[J].广州大学学报(社会科学版),2018,(6).

[4]Lindbom H,Tehler H,Eriksson K, et al.The Capability Concept—On How to Define and Describe Capability in Relation to Risk,Vulnerability and Resilience[J]. Reliability Engineering amp; System Safety,2015,(135).

[5]Tiwari A. The Capacity Crisis in Disaster Risk Management—Why Disaster Management Capacity Remains Low in Developing Countries and What Can Be Done[M].Switzerland:Springer International Publishing,2014.

[6]罗力.政府公共危机管理中信息预警能力评价指标体系研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2012,(5).

[7]魏淑艳,尚蕾.辽宁省社会风险管理能力评价研究[J].社会科学辑刊,2007,(6).

[8]周孝信,范明天,张祖平.城市供电应急能力评价体系的研究[J].中国应急管理,2009,(6).

[9]李正兆,傅大放,王君娴,等.应对内涝灾害的城市韧性评估模型及应用[J].清华大学学报(自然科学版),2022,(2).

[10]杨元元.以大数据提升政府公共危机管理能力[J].人民论坛,2018,(5).

[11]冯卫东,何春梅,李玉斗.后疫情时代大学社融合出版人才战略探析——基于波特五力模型的视角[J].编辑学刊,2020,(6).

[12]李传军.复杂和不确定性条件下的危机管理[J].行政论坛,2007,(4).

[13]文亚.德国公共风险管理的经验与启示[J].中国行政管理,2015,(4).

[14]中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编(上)[M].北京:中央文献出版社,2014.

[15]中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编(下)[M].北京:中央文献出版社,2018.

[责任编辑:张英秀]

Assessment of Grassroots Disaster Governance Capability in Urban Areas: Analysis Based on the Five Capabilities Model Construction

Hu Xiangming

(Beihang University, Beijing 100191)

Abstract:Today the majority of chinese urban administrative areas not only include urban areas, but also include a large number of rural areas, the concept of urban areas better reflects the characteristics of urban and rural integration. From the characteristics of urban areas disaster governance, the focus should be on the grass-roots level, and the current weak link is mainly at the grass-roots level. It is necessary to carry out a capacity assessment of grassroots disaster governance in urban areas in order to better carry out the construction of grassroots disaster governance capabilities in China. The capacity of grassroots disaster governance in China involves various capacities in the process of disaster prevention, reduction and relief, including leadership, participation, response, security, science and technology. The assessment of grassroots disaster governance capacity in the city should make a comprehensive assessment of these “five capabilities”. This assessment requires a series of policy support from various levels of urban governments and their supervisory departments, such as integrating capacity assessment into the work system of grassroots disaster governance capacity building in the city, constructing and improving scientific assessment mechanisms and methods, strengthening the leading role of emergency management departments, strengthening the construction of data sharing platform for municipal grassroots disaster governance capacity, and attaching importance to the application of assessment results to realize the application value of municipal grassroots disaster governance capacity assessment.

Key words:urban areas, disasters governance, governance capacity assessment, emergency management, capability management