疯癫与正统

中央美术学院美术馆藏有任伯年《米癫拜石》纨扇一幅(图1),此作绢本设色,画面题款为“光绪癸巳夏六月,山阴任颐伯年甫”。据此可知这幅纨扇创制于18 93年,即任伯年逝世的前两年。画面描绘一文士身体前倾作佝偻拜谒状,腰带又显露出其官员身份。此作取自“米芾拜石”的典故,据《宋史》记载米芾:

冠服效唐人,风神萧散,音吐清畅,所至人聚观之。而好洁成癖,至不与人同巾器。所为谲异,时有可传笑者。无为州治有巨石,状奇丑,芾见大喜曰:“此足以当吾拜!”具衣冠拜之,呼之为兄。

米芾以书法辞章闻名于世,且言行举止怪诞放肆,颇有离经叛道我行我素的文艺青年气质,“冠服作唐人,所好多违世异俗,故人皆称米癫”(魏平柱编著《米襄阳年谱》)。“拜石”之说也是据此而来。

拜石传说

关于“米芾拜石”的传说,另有数个版本的记述:

米芾诙谲好奇。在真州,尝谒蔡太保攸于舟中,攸出所藏右军王略帖示之。芾惊叹,求以他画换易,攸意以为难。芾曰:“公若不见从,某不复生,即投此江死矣。”因大呼,据船舷欲坠。攸遽与之。知无为军,初入州廨,见立石颇奇,喜曰:“此足以当吾拜。”遂命左右取袍笏拜之,每呼曰“石丈”。言事者闻而论之,朝廷亦传以为笑。

此为宋人叶梦得《石林燕语》卷十所记。《石林燕语》内容类似《世说新语》,如同一个喜好道听途说的“ 段子手”将国朝奇闻异事娓娓道来,真伪与否难以考证。另有宋人费衮《梁溪漫志》卷六记述:

米元章守濡须,闻有怪石在河嵎,莫知其所自来,人以为异而不敢取。公命移至州治,为燕游之玩,石至而惊遽,命设席拜于庭下。曰:吾欲见石兄二十年矣。言者以为罪,坐是罢去。其后竹坡周少隐过是郡,见石而感之,为赋诗,其略曰:“唤钱作兄真可怜,唤石作兄无乃贤。望尘雅拜良可笑,米公拜石不同调”云。

《宋史》为元代脱脱等人所修撰,其中有关“米芾拜石”的记述,很可能摘选自宋人笔记一类。宋杜绾《云林石谱》记到:“又米芾为太守,获一石,四面巉岩险怪。但石所出不广,佳者颇难得。”按《米襄阳年谱》所记,米芾完成拜石举动是在1105年,时年55岁。倪瓒在其《云林诗集》中刊有《题米南宫拜石图诗》一首:“元章爱研复爱石,探瑰抉奇久为癖。石兄足拜自写图,乃知颠名不虚得。”

从诗中所述,可知米芾曾经根据自己拜石经过,图绘《拜石图》一幅。此作似乎在后代被多人观瞻,元代张雨、柯九思,明代李东阳、邵宝均有《题拜石图》的诗词流传。另有宋林干《米拜石》诗:“ 危疑欲堕石,怅然曰米拜。吁嗟千古情,乃知颠名不虚得。”同时代的周紫芝也有“米公拜石诗”:“唤钱作兄真可怜,唤石作兄乃无贤。望尘雅拜良可笑,米公拜石不同调。”虽然宋代文人多有诗歌咏颂,但是翻阅米芾自己的相关著述,却并无有关拜石的诗歌之类流传。米芾喜好收藏石砚,曾著有《砚史》一书,详细分析各种制砚石材及其特性所在。在其诗歌中“石”作为咏物的意象符号也多有出现,但并无明确记载自己有过“拜石”经历。另在米芾《宝晋英光集》中,与“石”有关的记述,也仅是与其历来所癖好收藏的砚石材质有关:

吾老年方得琅琊紫金石,与余家所收右军砚无异,人间第一品也,端歙皆出其下。新得右军紫金砚石,力疾书数日也。吴不来斯,不复用此石矣。

并无“出格”

如若米芾拜石举动属实,且绘有《拜石图》一幅,又难以解释在当世甚至后世的画史著述中,对于米芾如此具有戏剧性效果的举止与画作,却都有意无意间进行了忽略和漠视。与米芾生活时代相近的邓椿所著《画继》一书中,记到米芾极其详细,甚至于米芾“口述”内容都宛如亲见,却并无“拜石”如此出格举动的记载:

襄阳慢士米黼,字元章。尝自述云:“黼即芾也。”即作芾。世居太原,后徙于吴。宣仁圣烈皇后在藩,其母出入邸中,后以旧恩,遂补校书郎。自蔡河跋发为太常博士。出知常州。复入为书画学博士,赐对便殿,擢礼部员外郎。以言罢知淮阳军。芾人物萧散,被服效唐人,所与游皆一时名士。尝曰:“伯时病右手后,余始作画……”然公字札流传四方,独于丹青,诚为罕见……

邓椿曾就自己亲眼所见两幅米芾画作的出奇之态,做出过并不太高的评价:“ 乃知好名之士,其欲自立于世者如此。”然而这两幅画作题材也与“拜石”毫无关系。元代夏文彦《图绘宝鉴》中记到米芾:“天资高迈,书法入神。作画喜写古先贤像,山水其源出董源,天真发露,怪怪奇奇,枯木松石,自有奇思。”仅仅强调其山水画作风格独特。米芾是否真有拜石之举,包括米芾是否绘制《拜石图》,均值得进一步商榷与探讨。

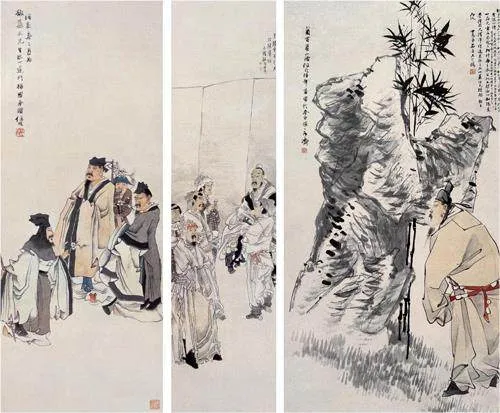

虽然后世文人众口相传“米芾拜石”的神奇经历,且经文辞修饰,逐渐演变为宛如“癫张醉怀”般不循规蹈矩地显露才情的美妙传说,“米芾拜石”其行为背后所附着的放荡不羁的反叛意识,对于提倡礼教秩序的统治者来说,并不是一个多么值得推崇的“榜样”。乾隆帝曾在《题和田玉米芾拜石图》中一针见血地记到:“罄折一时属偶然,王恭岂足拟神仙。斯人斯石玉无忝,可识原非痴与颠。”针对“米芾拜石”典故所产生的图像解读,在宋之后的时代并不多见,明代中期郭诩所作《人物图册》中有一开《拜石图》(图2),将米芾描绘为布衣穿戴,对奇石拱手作揖状。另有晚明陈洪绶作《米芾拜石图》(图3),与郭诩仅仅强调“ 拜石”姿态的文人意趣简笔寥寥的风格所不同的是,陈洪绶似乎在对“米芾拜石”进行图像创作之前,对于相关文献做了详细梳理,在其图绘中强调了宋人笔记中所述米芾见奇石时“遂命左右取袍笏拜之”与“命设席拜于庭下”的参拜细节。用其特有的奇倔风格,描绘出米芾在侍从环伺站立陪伴下,身着官服手持笏板庄重拜石的场景。郭诩虽然描绘的是米芾“ 疯癫”之举,但其简化了拜石场景,甚至直接主观“忽略”了米芾的官员身份,用文士巾及草履等服饰细节,来加以强调米芾的文人特质,奇石与米芾之间若即若离的视觉错位感,包括米芾作揖时的矜持身姿,都在极力弱化“米芾拜石”这个典故本身所寄托的离经叛道内涵,包括画面题诗的诗眼“ 相见王侯懒长揖”句,实际彰显的依旧是颇为正统的文人雅趣。陈洪绶则反其道而行之,一丝不苟地描绘了“米芾拜石”过程的仪式感与庄重感。同时正因为这种极力忠于“原典”的视觉表达,加之陈洪绶本身高古奇崛的“几何状”人物造型风格,使得画面又凸显出一种隐藏在煞有介事的隆重仪式表象下的荒诞感。

陈洪绶笔下的米芾与郭诩相比,已经远离“文人”而接近“奇人”。与郭诩所处的时代相比,陈洪绶身在晚明,此时文人阶层尚“奇”之风蔚为大观。汤显祖曾记到:“天下文章所以有生气者,全在奇士。士奇则心灵,心灵则能飞动,能飞动则下上天地,来去古今,可以屈伸长短生灭如意,如意则可以无所不如。”当时文人对“奇物”“奇事”“奇行”拥有一种极为特殊的嗜好与推崇(参看白谦慎《尚“奇”的晚明美学》),联系前述夏文彦对于米芾“怪怪奇奇”之论,包括“米芾拜石”的“奇行”传说,这一典故恰逢其时地迎合了晚明尚“奇”的时代风潮,并得以在陈洪绶笔下发扬光大。

“闲人”拜石

任伯年对于“米芾拜石”题材也颇情有独钟,在自己人生的前中后期曾绘制数幅。其对于“ 米芾拜石”题材较早的图绘,来自于南京博物院所藏《米癫拜石图》(图4),此作为任伯年2 5岁左右所作。查阅任伯年年谱,其在同治四年(1865年)“始游甬上(宁波),以卖画为生。夏日作《人物仕女图》轴(陈老莲体),署‘山阴任润小楼’款,钤白文‘任润之印’。”陈洪绶4岁迁居萧山,任伯年虽然出身于浙江山阴(绍兴),但其也是幼年移居萧山。任伯年的早年画法,尤其是人物画,多取法于陈洪绶,如其所作《斗梅图》(图5)、《仿陈老莲人物图》(图6)等。任伯年此幅《米癫拜石图》,也完全仿照陈洪绶画法。此时的任伯年在画法上尚处于亦步亦趋的学习阶段,虽然笔墨娴熟,但个人风格并不突出,对于“原典”的图像解读也没有像陈洪绶抑或郭诩走得那么远。

任伯年另有创制于1885年的《米元章拜石图》(图7),已然摆脱了陈洪绶所创制的图像样本,笔墨简率洒脱。任伯年于画面题诗道:“一品元章石,衣冠下拜时。无言承父训,不转谢心知。德业崇隆固,光阴浑穆迟。更添三两竹,潇洒见襟期。”从画面风格及自题诗可见,任伯年对于“米芾拜石”的处理,已经有了自己在绘画语言上的理解,强调人物出奇举动背后的洒脱不羁之态。与他人画作不同的是,不仅描绘出了奇石之态,还主观添加了墨竹三枝,既丰富了画面的观看层次,又以竹石合璧,凸显主题人物看似荒诞实则高洁不俗的品性。

中央美术学院所藏《米癫拜石图》由任伯年创制于其生命末期,他的个人风格已然成熟且臻于化境。虽然脸部侧面及眼睛的描绘,多多少少还是能看到陈洪绶人物造型的影子。但是面部敷色所呈现的高光区与暗影部分的立体效果,又隐约透露出其源自西画的光影塑造模式影响。但从整体看,如此技法处理又无任何突兀之感。任伯年一改之前作品中人物线条劲健转折刚硬的风格,以飘逸萧散的线条描绘衣纹,线质柔和洒脱,展现出人物的幽静安闲之态。所拜怪石以淡墨渲染而成,似石似云,与人物的描绘技法形成既对立又互补的视觉关系。加之人物的躬身前驱姿态,与竹栏所形成的视错觉,似乎既像拱手拜石,又如倚栏赏石。画面整体的柔和风格,颇有苏轼《行香子·述怀》中“且陶陶,乐尽天真。几时归去,作个闲人”般看淡世间名利,归隐田园赏玩山石的隐逸气质。

与之前的《米芾拜石》画作所绘奇石多为“太湖石”之类变形而出不同的是,任伯年此幅画作中的怪石,从其石形和石面纹理可以看出,其图像渊源,很可能是对盛产于任伯年自幼所熟悉的昆山一带的“昆山石山子”一类观赏石的主观变形。“昆山石产于江苏昆山,以空灵剔透,玲珑可人为主要观赏点。一般昆石大小尺许,大者极少见。”(文震亨《长物志》)文震亨记此种石“生于山中,掘之乃得,以色白者为贵。有鸡骨片、胡桃块两种,然亦尚俗,非雅物也。”任伯年仅是出于画面需要,将此类在文震亨眼中的“俗石”加以变形处理,同样显现出一种雅致闲适的景象。画风也符合学者所分析的“进入九十年代之后,任伯年已很少画颇费功夫的肖像画,花鸟画在精熟之极以后呈现了更加泼辣、简练、灵动与自然浑成的面貌,人物画也更简当自然,大有‘绚烂之极复归平淡’的情状”(薛永年《任伯年的生平艺术与历史地位》)的时代分期判断。

“米芾拜石”的传说与演变,由明中期郭诩所绘的“文人”形象,到晚明陈洪绶的“奇人”图式,再至晚清任伯年所绘“闲人”气质。不同的时代,对于文献的图像解读,呈现出不同的个体理解与表现方式。宇文所安(Stephen Owen)曾经说过:“一个传统要继续繁衍下去,一定要有新的解读、新的阐释注入新的活力,否则这个传统就死了。”于此角度看,“米芾拜石”在历史上是否真有其事,实际已经不再重要。重要的是不同时代的画家,怎样将这个题材嵌入到自己的时代,去做出精彩的图像表达与个性诉说。

——陈洪绶书画作品展

——从任伯年到徐悲鸿”展