基于生态植物与需水量修复方法的生态环境保护研究

关键词:湿地自然保护区;湿地植物;生态保护;湿地修复;湿地管理

前言

被誉为“地球之肾”的湿地蕴藏着大量的植物和动物资源,在防洪减灾、气候调控等方面具有重要的生态和社会效益。但受历史条件、人为影响等诸多社会因素的共同作用,湿地环境面临着严重的退化与破坏,对湿地植物生态安全产生了重大影响。针对目前湿地面临的严峻形势,已对其进行了不同程度和方向的保护和修复研究。

文献[3]通过对海口市鸭尾溪湿地进行水动力改造,构筑驳岸雨洪链,形成可持续的生态体系,从而达到对城市雨洪的治理、净化水质、维护区域水平衡的目的。文献[4]通过对泉州湾河口滩涂工程实施前后生态系统服务的时空演变特征,找出对泉州湾河口滩湿地生态系统服务的驱动因子,揭示该工程对河口湿地生态系统服务的影响,并辨识其驱动机制。分析城市区域内的生态服务潜力,提出相应的优化和恢复对策。

但上述方法以湿地修复为主,并没有着重保护湿地区域的生态植物,可能导致湿地生态系统恢复不完全或缺乏可持续性。为此,提出了湿地自然保护区生态植物保护与修复方法。通过对湿地环境的改善和植被的保护与修复,使湿地生态系统逐渐恢复其结构与功能,从而实现湿地生态系统的良性可持续发展。

1研究区域

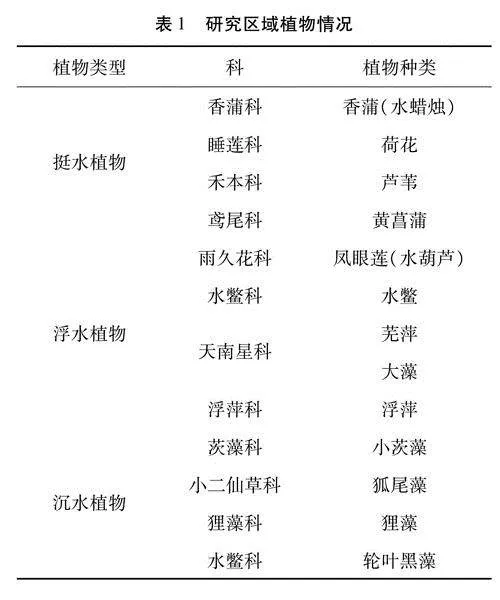

实验区域选择为一处位于亚热带季风气候区的湿地保护自然区,该地区气候四季分明,年平均温度在18.2℃左右,冬季最冷时月平均气温在4.9℃,夏季最热时月平均气温在28.9℃;降雨量充足,降雨集中在4-7月份;该区域受季节性周期性水文变化的影响,该区域4-8月除了高海拔区域以外全部处于淹没状态,9月以后,湖泊逐步退去,形成了一条河一湖一洲交错分布的洲滩。这一独特的地理位置,造就了大量肥沃的泥滩、沙滩和草地,形成了丰富多样的湿地植被。该地区的植物分布情况见表1。

2湿地植物保护体系与修复方法

湿地能够吸收和降解废物和养分,芦苇、香蒲等大型挺水植物和藻类可以从污水中吸收氮、磷等植物必须的营养成分,湿地植物对重金属如铅、铬、汞、砷、钙等也同样具有较强的吸附富集作用。湿地的水质是影响湿地整体生态系统健康的重要因素,氮磷营养元素的过度累积会导致滨海及淡水生态系统富营养化,导致鱼类栖息环境恶化,水质恶化,影响饮水安全。因此,需要建立相应的湿地生态植物保护体系的同时,对已被破坏的湿地区域进行修复。

2.1湿地保护区植物保护体系

按等级划分湿地保护分区、湿地公园,加强水源地和湿地的植物多样性保护,建立健全的湿地保护制度,包括以下几个方面:

(1)在容易发生水土流失、植被稀少的河岸带,种植沉水植物、沙生植物等根系发达的植物,通过持续地植物根系生长,提高湿地河岸的稳定性。

(2)在湿地河岸边堆置石块,在临水地带上部铺设大颗粒的块石,在临水区中下部铺设细粒卵石,再用适当的植土包覆。这种方法不仅能防止水流对河岸的冲刷,还能使河岸植被得到修复。

(3)以保护现有湿地为重点,注重对湿地的植物多样性进行保护,改善湿地的结构,提高湿地的自修复和净化能力;提高湿地公园的防灾减灾能力,包括防火、有害生物防治、防洪减灾等,提高湿地公园的植物保育能力,使湿地公园的植被得到有效保护。

(4)通过加大宣传,增强公众对湿地及其植被的自觉保护意识。在此基础上,划定湿地保护区,严禁对湿地生态和动植物资源进行破坏。

2.2湿地自然保护区修复

湿地的修复有主动和被动两大类,分别从土壤、水体和生物环境三个层面来进行。原则上要以尊重自然,科学恢复为主线,在目前的条件下,达到人类与湿地的生态协调。

湿地主动修复主要是利用河流和湿地的自然力量,主要包括潮滩、江心洲和中央岛等。该部分是保护区的核心区域,应该实施严格保护,不受人类活动的干扰。在实际环境中,湿地修复主要是被动修复,通过湿地植物和功能的修复来实现湿地的整体修复。

2.2.1湿地生态植物修复

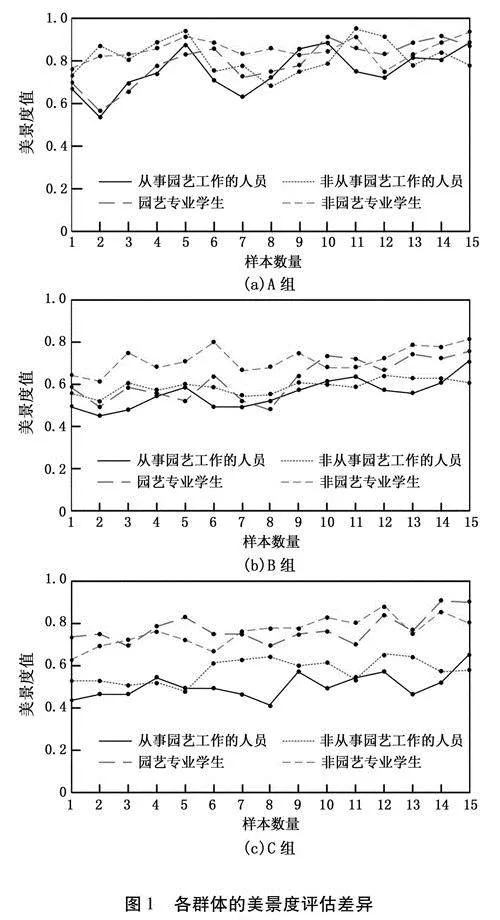

选择60名评委,将评委分为四个小组,每个小组各15人,其中包括非园艺专业学生、园艺专业学生、从事园艺工作的人员和非从事园艺工作的人员。将修复景观设置为三种:A组为香蒲+芜萍+狸藻,B组为芦苇+凤眼莲+狐尾藻,C组为黄菖蒲+浮萍+小茨藻。将三组图像拍摄并选择15张图像作为实验样本,对评分结果进行统计,根据评分结果对修复景观进行评估与分析。

计算各组人群对不同组修复景观的美景度,针对不同平均Z值,可以得到:

通过图1可以看出,各个群体对A组的美景度评估都比较高约在0.9左右,说明A组景观既可以满足景观美观度,又可以起到修复湿地的作用。文章在湿地保护区以建设A组种植模式为主,实现湿地的整体修复。

2.2.2湿地生态需水量补充

湿地自然保护区的生态需水量包括湿地植被需水量、湿地土壤需水量和湿地生物栖息地的需水量。

3湿地土壤与植被保护与修复效果分析

3.1湿地土壤盐分含量变化

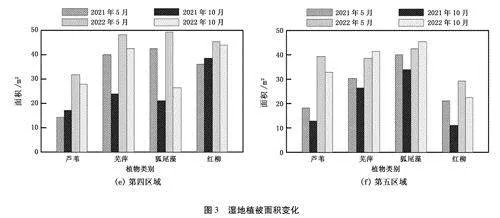

将研究区域土壤采样高度分别设置为20cm、40cm、60cm和80cm,分别检测2021年和2022年5月和10月的湿地修复后土壤盐分含量变化情况,见图2。

从图2可以看出,土壤盐分含量随着采样深度的增加呈现下降趋势。并且2022年5月和10月修复后的土壤含盐量明显低于2021年5月和10月修复后的土壤含盐量。表层20cm土壤盐分含量下降6g/m,深层80cm土壤盐分含量下降4g/m。这表明能有效地修复湿地土壤中的盐分,减少盐分含量,对湿地土壤的理化特性有一定的改良作用,为湿地区域的植被恢复创造了有利的条件。

3.2湿地植被面积变化

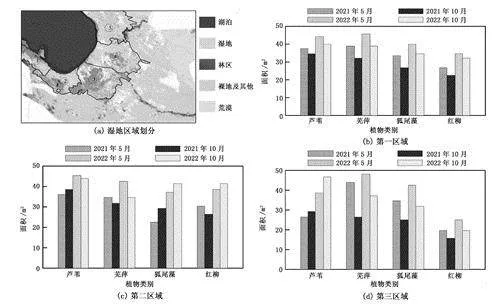

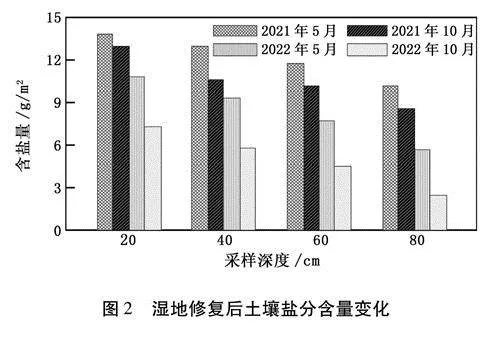

通过对研究区植被面积的变化进行比较,可以更好地了解研究区各时期的生态环境情况,将研究区纵向分为五个区域,选择区域内的芦苇、芜萍、狐尾藻和红柳四种植物,分别观察2021年和2022年5月和10月六个区域在进行湿地修复前后的植被面积变化,如图3所示研究区域划分以及湿地修复前后的植被变化情况。

通过图3可以看出,六个区域的植被覆盖情况在2022年5月和10月都比2021年5月和10月的植被覆盖度高,从植被覆盖的变化来看,生态修复工程使植被、水面和裸地的组成明显提高,水体和植被的比重约上升26%。说明经过一年的修复时间,湿地的生态植物面积都有提高。

4结束语

湿地是自然生态系统中最为基础的一种生态系统,在水文调控、生物多样性保护、气候变化和维持区域生态平衡等方面具有不可替代的作用。然而,由于人类社会长期的不合理开发,造成了许多天然湿地的丧失和退化。为此,提出了湿地自然保护区生态植物保护与修复方法研究。分析研究区域的湿地状态和生态植物结构,建立植物保护体系,优化湿地植被结构;调控湿地区域的蓄水量,提供一个相对稳定的湿地分布格局,对已被破坏的湿地区域进行修复。由实验证明可知,文章所提基于生态植物与需水量修复方法的生态环境保护能够降低湿地土壤的含盐量,提高了研究区域的生态植被面积,对于湿地自然保护区的生态建设和可持续发展具有重要意义。