基于文献计量学分析我国中低产田改良研究态势

摘要:为全面把握我国中低产田改良领域的发展现状和动态,从而促进中低产田土壤改良和耕地保育,以中国 CNKI 数据库中检索到的中低产田文献为研究对象,运用文献计量学方法收集和分析该领域文献的发文量、涉及学科、文章发表情况、文献来源、所属机构和关键词情况,对我国中低产田研究的现状和发展趋势进行了综述,揭示了该领域关注焦点和研究热点。结果表明,我国中低产田改良领域的研究起步于20世纪80年代,截止2024年总计发表920篇学术文章和15篇学位论文;不同年份发表的学术文章数量从整体上看呈起伏状,3个峰值的阶段分别为1991-1992年、1995-1997年及2012-2014年;学术文章涉及的前6个学科分别为农业基础科学、农艺学、农业经济、农作物、自然地理学和测绘学以及农业工程;研究开始较早的是辽宁、广西以及北京等的研究机构,发表文章排在前三的省份分别是新疆、江苏、辽宁和河北。整体文献中核心期刊比例不高,需加强深入研究。通过关键词聚类分析和共现分析,该领域研究主要集中在分类、改良措施、评价以及作物产量等方面。中低产田改良培肥与国家粮食安全密切相关,分析其成因、种类划分、评价方法以及改良利用等诸多方面,农艺与工程相结合是我国中低产田改良的重要途径,集成、配套其他相关技术,最终实现土壤障碍因素消减、土壤肥力提高以及耕地综合生产能力提升。

关键词:中低产田;改良;培肥;文献计量学

收稿日期:2024-10-12

基金项目:国家自然科学基金项目(U23A20222);现代农业省实验室项目资助(ZY04JD05-002);黑龙江省农业科学院农业科技创新跨越工程(CX23JC02);黑龙江省现代农业产业技术协同创新体系项目(2024)。

第一作者:马星竹(1980-),女,博士,研究员,从事作物营养与高效施肥研究。E-mail:maxingzhu@163.com。

农业农村部2019年全国耕地质量公报数据显示,我国四至六等耕地为9.47 亿亩,约占耕地总面积的47%;七至十等耕地为4.44亿亩,约占耕 地总面积的22%[1]。中、低等级耕地面积大、分

布广、治理难的问题仍十分突出,耕地数量、质量红线面临严峻挑战。我国中低产田方面的研究已经开展40余年,最早可以追溯到20世纪80年代初[2],研究领域涉及较多方面,例如中低产田类型、改造措施、治理、成因分析、评价以及利用等[3-7],中低产田土壤改良与培育对土壤肥力、作物生长等影响较大,因此,与我国粮食安全密切相关。目前,我国众多学者和相关研究机构发表了大量关于中低产田改良方面的研究结果,如何合理、高效的利用和分析这些文献、总结归纳中低产田发展趋势是面临的棘手问题。文献计量学是运用数学和统计学的方法定量分析一切知识载体的交叉科学,客观地评价目标领域在一定时期内的历史演进过程、研究方向及当前热点,并预测未来的发展趋势[8-9]。文献计量学作为重要的科研手段已在各学科领域广泛应用,例如环境领域,基于文献计量学的环境领域有机磷农药研究热点和趋势分析[9],障碍土壤研究领域,基于文献计量的我国白浆土研究态势分析[10],以及高肥力土壤研究领域,基于文献计量学分析黑土土壤有机质研究现状及发展趋势[11]等。基于已有研究内容,本文将运用文献计量学研究我国中低产田改良领域相关文献的发文量、学科分布、文章发表情况、文献来源、研究机构和关键词,综述中低产田类型、评价以及改良措施等方面的研究进展,综合分析我国中低产田改良研究态势,以期为该领域研究者提供一些参考;同时为研发中低产田和障碍土壤改良技术等提供技术支撑,为合理、高效利用土地资源、保障国家粮食安全奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究选择中国知网(CNKI)期刊、会议、学位论文数据库作为数据源。为了确保文献的相关性及全面性,检索方法采用专业检索,限定篇名中含有“中低产田”,不限制发表时间,检索日期为 2024 年 1 月 9日,搜索结果总计1 583篇(条),去除会议、报纸以及成果等,得到学术文章920篇和学位论文14篇。

1.2 分析方法

结合中国知网(CNKI)网站检索结果,利用 VOSviewer(1.6.20)对所生成的数据库进行文献计量学的研究,主要对发文量、学科分布、文章发表情况、文献来源、研究机构和关键词等进行统计和分析,利用Excel 2016进行图表制作。

2 结果与分析

2.1 发文量分析

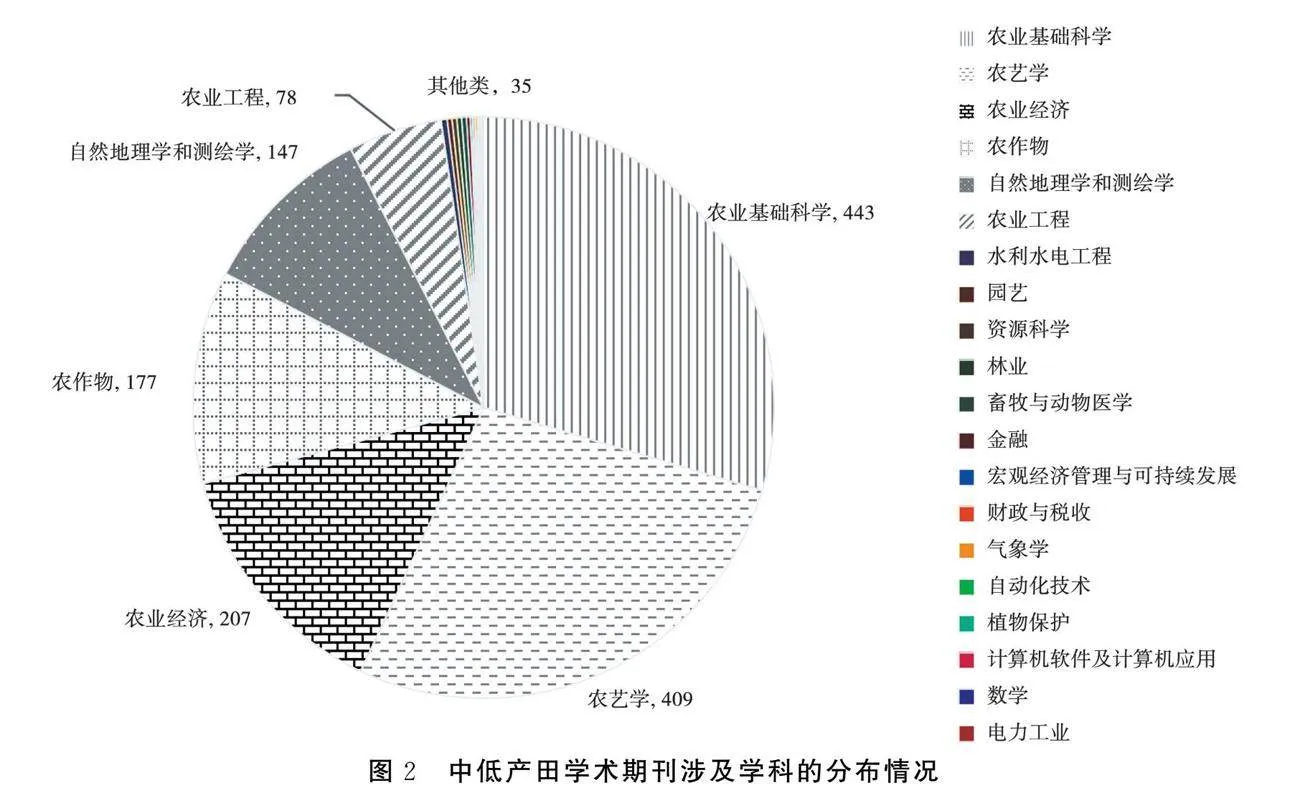

年度发表文献数量的变化趋势能从总体上反映该研究领域的重要程度及研究热度[10]。如图1所示,从1983-2023年我国关于中低产田发表的学术文章数量从整体上看分为两部分即1983-2002年和2003-2023年,分别发表文献467篇 和453篇;这两部分时间内文献发表存在3个峰值,分别为1991-1992年、1995-1997年以及2012-2014年,以上8个年份平均每年发表文章44.5篇,远高于50年的发表文章平均值(18.4篇·年-1),除去较高的7个年份,1989-1990年、1993-1994年、1998-2000年、2007-2011年及2015-2017年这14个年份,每年发文量均大于20篇,平均值为26.5篇·年-1;有3个阶段年均发文量低于10篇,分别是1983-1988年、2001-2006年及2018-2023年(表1)。学位论文总计15篇(博士1篇,硕士14篇),其中2015年度3篇,2011年、2013年以及2017年每年各2篇,2008年、2009年、2010年、2012年、2014年及2023年每年各1篇。中低产田的相关研究起步于80年代,系统的研究以学位论文形式自2008年开始(林鹏生,博士,中国农业科学院)。

2.2 学科分布

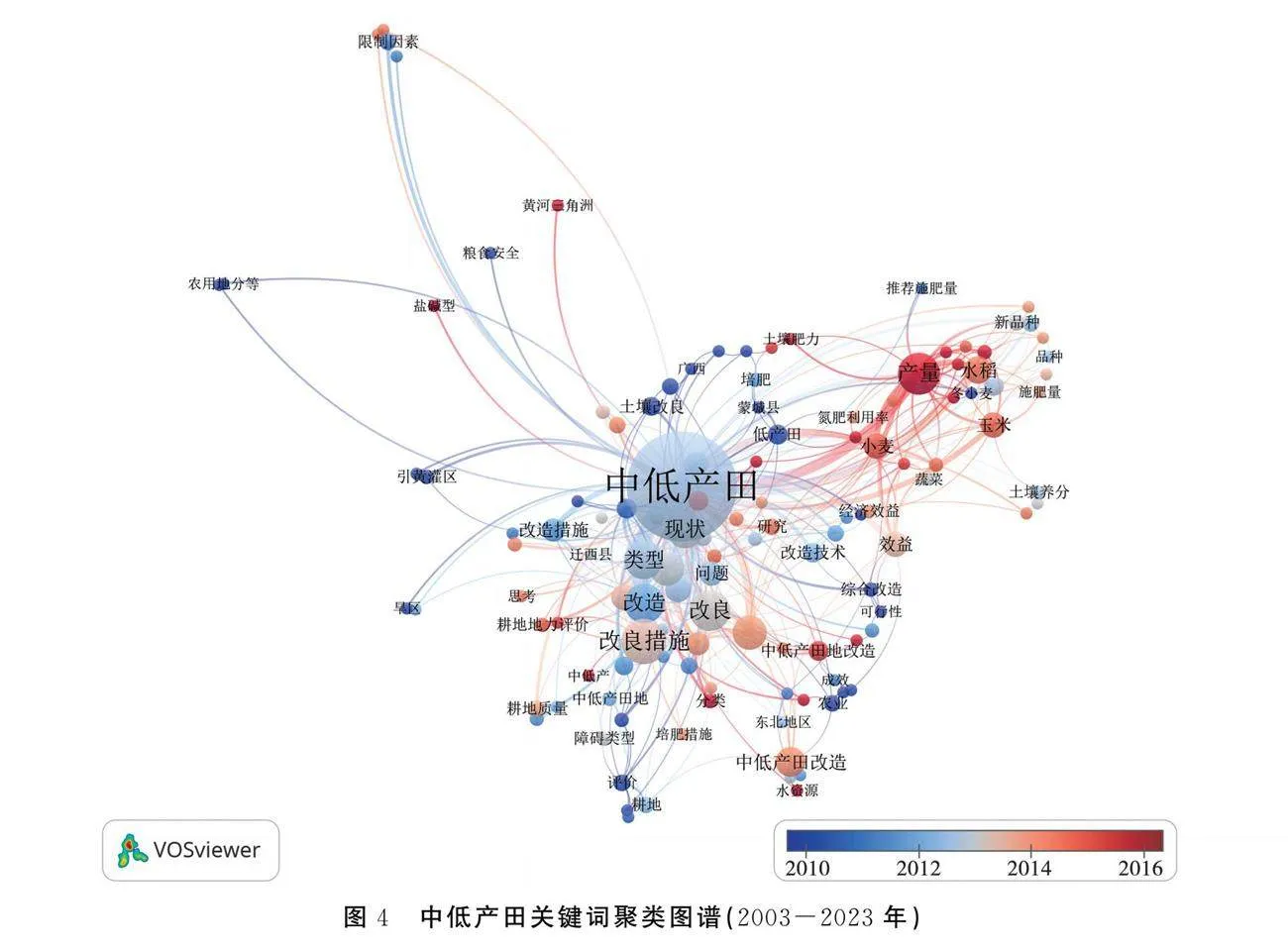

分析学科分布有助于更深入地了解研究的理论基础和研究视角[11]。通过文献研究方向的分析,得到中低产田学科分布情况,由于学术期刊涉及学科较多,以涉及的前20个学科为研究对象,由图2可知,前6个学科分别为:农业基础科学、农艺学、农业经济、农作物、自然地理学和测绘学以及农业工程;其中,农业基础科学443篇、农艺学409篇,占据较大比重;学位论文的学科包括农业基础科学(9篇)、农业经济(9篇)、农艺学(4篇)、农作物(4篇)以及财政与税收(1篇)。这说明在中低产田研究领域多以农业基础和农艺为主。

2.3 文章发表情况

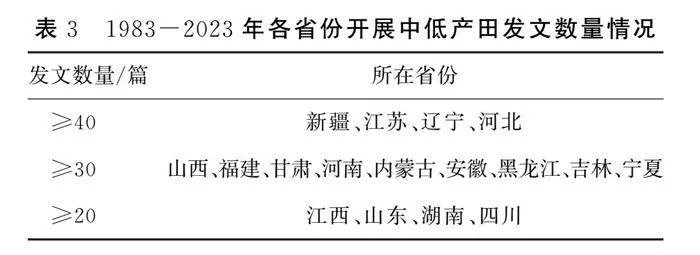

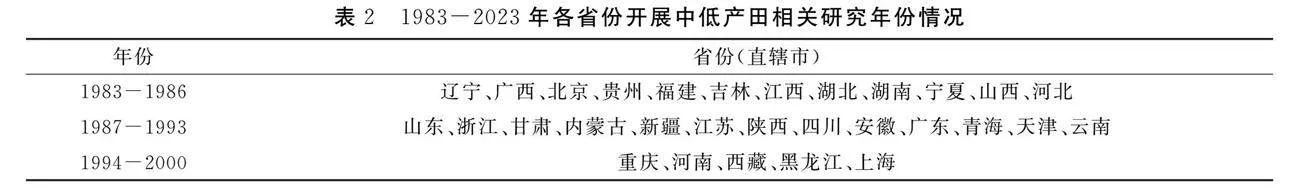

如表2所示,文献中我国除海南、香港、澳门以及台湾以外,其他省份均有研究机构开展中低产田研究并发表相关研究结果。结合年度发文情况,将发文量较低的1986年和1993年设置为分界年份,1983-1986年开展始中低产田相关研究的省份包括辽宁、广西以及北京在内的12个省份、直辖市;1987-1993年山东、浙江以及甘肃等13个省份发表中低产田相关研究结果;重庆、河南以及西藏等5个省份和直辖市于1994年以后开始中低产田研究;国内关于中低产田的第 1 篇文献为辽阳市农业局撰写的《改造中低产田的四项措施》,于1983年发表在沈阳农业大学创办的《新农业》期刊上,距今已过40年;截止到2023年,发表文章排在前十的省份分别是新疆(45)、江苏(43)、辽宁(40)、河北(40)、山西(39)、甘肃(38)、河南(34)、内蒙古(32)、安徽(32)以及黑龙江(32),以上地区中低产田的研究与其当地分布有中低产田关系较大。我国中低产田研究已经开展了40余年,历史较长,基础较深厚。

如表3所示,有关中低产田发文量≥40篇的省份是新疆、江苏、辽宁和河北,山西等9个省份发文数量≥30篇,江西、山东、湖南以及四川发文量≥20篇,表中未列出发文数量lt;20篇的省份。

2.4 文献来源和研究机构

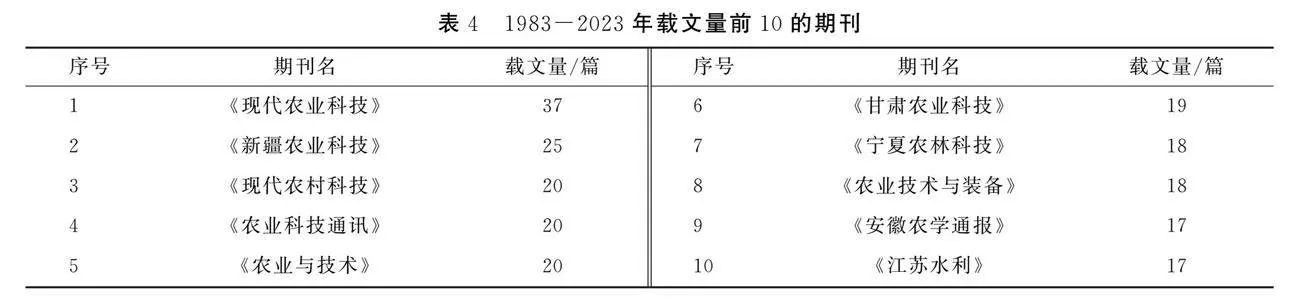

如表4所示,国内期刊载文量的分布情况,《现代化农业科技》载文量最高,共37篇,占总发文量的4.0%;《新疆农业科技》载文量为25篇,位居第二,占总发文量的2.7%;《现代农村科技》《农业科技通讯》及《农业与技术》3个期刊排名第三,载文量均为20篇,占总发文量的2.1%。另外,经统计,北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊和CSCD中国科学引文数据库来源期刊116篇,占总发文量的12.6%。

如表5所示,载文量5篇以上的研究机构共11家,其中江西省农业科学院发表11篇文章位居第一,其次依次为中国农业大学、内蒙古巴彦淖尔盟农业处农业科技中心和华中农业大学。11家单位的发文量均未达到总发文量2%。

2.5 关键词聚类图谱分析

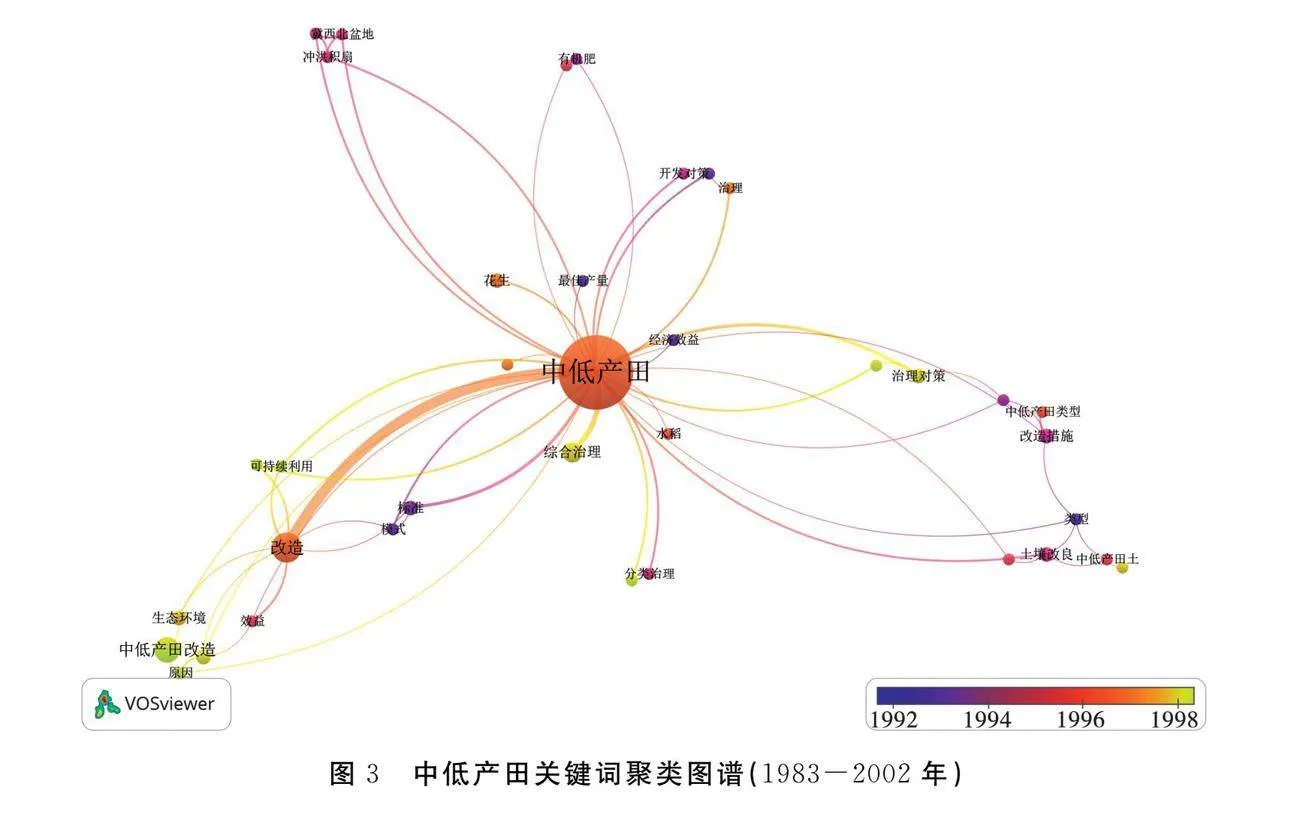

利用 VOSviewer进行关键词的聚类分析,构建知识图谱,以筛选出在全文中出现频率在5次以上的关键词。在图谱中,关键词之间的连线粗细程度反映了它们之间的关联度,而关键词的大小则反映其在词频网络中的重要性。分两个时间段进行关键词分析,检索1983-2002年的467篇中文文献,共获得了231个关键词,筛选出了出现频率大于2次的41个关键词,1983-2002年我国中低产田研究主要关注中低产田种类、改造、综合治理及对策方面的研究(图3)。

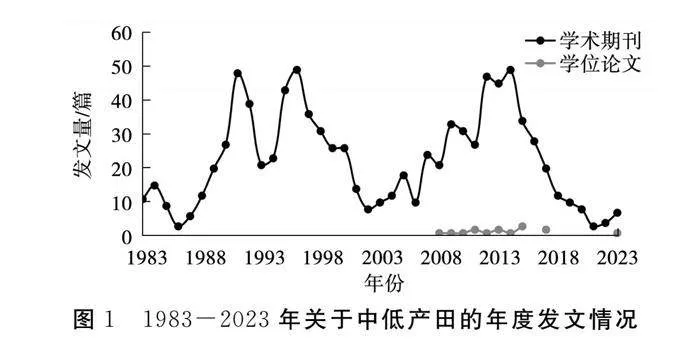

检索2003-2023年的453篇中文文献,共获得了566个关键词,筛选出了出现频率大于2次的131个关键词, 2003-2023年间,我国中低产田相关研究的关键词主要有改良措施、作物产量、中低产田评价与现状等(图4)。

3 我国中低产田主要研究内容

3.1 中低产田类型和划分标准

中低产田是指土壤存在一种或几种制约农业生产的障碍因素、农业单产相对低而不稳、其产出水平远未达到所处的自然和社会经济条件下应有的生产能力、具有较大增产潜力的耕地[12-13];其主要特征是土地生产力低而不稳、生产效益较差,

粮食单产仅为高产田的40%~60%[14]。文献关注中低产田类型和划分的关键词有“划分标准或方法”“类型划分”“成因类型”等,20世纪90年代初期新疆、甘肃、陕西及西藏等地均针对各自省份的典型区域开展了中低产类型划分[15-18],安徽省于1995年开展了关于中低产田划分标准的省地方标准(DB 34/T 109-1995)研究与制定工作[19]。中低产田划分的方法可归纳为3种:产量法、地力等级法及限制因素法[20-21],3种方法各有特色,其中产量法操作简单、相关数据获取方便、大众容易接受;地力等级法基于耕地质量的综合考虑,应用较为广泛;限制因素法主要揭示影响粮食产量的因素,进而指导中低产田改造。我国中低产田的主要类型包括瘠薄型、干旱缺水型、坡耕地型、渍涝水田型、渍涝旱地型、盐碱型、风沙型和其他8类。

3.2 中低产田评价

中低产田评价的研究历史较长,文献中的关键词主要有“耕地质量”“耕地地力评价”“指标评价”及“地理信息系统”等。中低产田采用多种评价指标和方法,评价方法主要包括产量法、障碍因素法和耕地质量等级法,这种分类主要是根据选取的评价指标差异进行的。产量法包括平均单产法、潜力产出率法和遥感方法[22];障碍因素法根据农业区土壤、气候差异等因素,确定区域耕地障碍类型,然后根据障碍因素类型确定中低产田评价指标,并进一步确定障碍等级[12];耕地质量等级法以耕地地力或质量评价结果为标准划分中低产田,评价方法主要包括原农业部制定的《耕地质量等级》(GB/T 33469-2016)和原国土资源部制定的《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)[22]。研究前期主要关注中低产田改造的效益和效果评价[23-25],近十余年在测土配方技术的应用下,将耕地地力评价与中低产田改良和改造相结合,做有目的研究和实践[26-28],在研究过程中应用了地理信息系统(GIS)和相关技术规范等。

3.3 中低产田改良培肥措施及其他

针对中低产田的主要特点,其改造和改良一直是研究的热点,在两个时间段内关键词有“改良措施”“改造措施”等。改良措施以工程措施、生物措施以及农业措施为主,在不同的地区从生物技术改良、化学技术改良、物理改良、土壤培肥改良以及综合技术改良等方面入手,做到因地制宜、因土施策[26, 29-30]。另外,关键词还有“作物产量”及“综合治理”,其中作物产量主要以水稻、小麦研究为主,研究关注水稻栽培方式、肥料管理以及品种等对中低产田作物产量的影响[31-33],同时也开展了品种适应性、水肥管理、光谱特征等改良措施方面的研究[34-37]。中低产田改良培肥措施和方法与国家相关政策和科技工作密切相关,我国开展了全国第二次土壤普查(1980-1990年)、全国“四荒”“四废”资源调查(1990-2000年)、全国耕地地力调查与质量评价工作(2000-2010年)以及全国耕地地力质量等级法(2000-2010年)等一系列重要工作[22],以上工作推动了中低产田改良技术的研究与应用。中低产田改良培肥能够实现土壤障碍因素消减、土壤肥力提高以及耕地综合生产能力提升等目的,最终实现农业的可持续发展。

4 小结与展望

通过分析中国知网数据库收录的1986-2023年间关于中低产田相关研究文献,发现我国在40年前就开始了中低产田改造、培肥等方面的研究,研究基础深厚,人员团队水平整体较高。中低产田文献发表年份存在3个峰值阶段,分别为1991-1992年、1995-1997年及2012-2014年,近年来硕博论文呈现增加趋势,表明中低产田向着系统和深入方向发展。从学科分布、文献来源方面得到中低产田研究领域多以农业基础和农艺为主,中文核心期刊文献来源比率较低。关键词聚类分析结果显示,该领域研究主要集中在土中低产田改良措施和耕地质量评价和作物产量变化等方面。

为进一步探索中低产田改良方面的综合技术措施,在今后的研究中,应加强对盐碱地等低产、障碍类土壤方面的研究,加强与其他学科的交叉合作,在耕地质量评价基础上,针对不同中低产地区的土壤肥力和农业生产特点,开展不同栽培、育种、耕作以及施肥技术研究,农艺措施与工程措施相结合,集成、配套相关技术,探索中低产田改良培肥的综合技术措施。中低产田改良能够改善耕地质量、生态环境和农业生产条件等,进而提高粮食产能,增加农民收益,是粮食稳步增长的重要保障。

参考文献:

[1] 中华人民共和国农业农村部.2019 年全国耕地质量等级情况公报[R].中华人民共和国农业农村部公报,2020,199(4):113-121.

[2] 辽阳市农业局.改造中低产田的四项措施[J].新农业,1983(3):12.

[3] 柯文涛,陈人珍,徐树传.改革耕作制度,提高闽西北地区中、低产田粮食产量[J].福建农业科技,1983,14(2):45-48.

[4] 李宪章.试论北京东南郊中低产田综合治理[J].北京农业科学,1983(4):26-29.

[5] 穆静.中低产田形成的原因和改良探讨[J].耕作与栽培,1985,5(4):66-67.

[6] 陈信泗.关于中低产田的内涵与评价方法的认识[J].农业区划,1991,12(4):27-30,21.

[7] 吴志强.用生态系统观点发掘中低产田生产潜力[J].福建农业科技,1983,14(3):39-41.

[8] 邱均平.文献计量学[M].北京:科学技术文献出版社,1988.

[9] 周摇,张新伟,谢晓琳,等.基于文献计量学的环境领域有机磷农药研究热点和趋势分析[J].环境工程技术学报,2024,14(3):1087-1097.

[10] 李楠,王秋菊,刘宝铭,等.基于文献计量的我国白浆土研究态势分析[J].现代农业研究,2023,29(8):92-97.

[11] 王祥,霍刚,关卫东,等.基于文献计量学分析黑土土壤有机质研究现状及发展趋势[J].内蒙古石油化工,2024,50(2):1-5.

[12] 中华人民共和国农业部.全国中低产田类型划分与改良技术规范:NY/T 310-1996[S].北京:中国标准出版社,1997.

[13] 冀咏赞,闫慧敏,刘纪远,等.基于MODIS数据的中国耕地高中低产田空间分布格局[J].地理学报,2015,70(5):766-778.

[14] 高树琴,王竑晟,段瑞,等.关于加大在中低产田发展草牧业的思考[J].中国科学院院刊,2020,35(2):166-174.

[15] 冯志坚,陈正德.伊犁地区中低产田类型划分标准及改造措施[J].国土与自然资源研究,1991(2):19-20.

[16] 刘世英,王强.安敦盆地中低产田类型划分及改造措施[J].甘肃农业科技,1992,23(12):21-22.

[17] 白志礼,王青,孙全敏.中低产田障碍类型划分的探讨[J].农业区划,1993,14(1):43-46.

[18] 张亚生,关树森,巴桑,等.西藏中低产田类型、划分标准、综合技术研究及治理对策[J].西藏农业科技,1996,18(3):27-32.

[19] 安徽省土壤肥料总站.中低产田划分标准安徽省地方标准DB 34/T 109-1995[J].安徽农学通报,1995,1(1):62-64.

[20] 林鹏生.我国中低产田分布及增产潜力研究[D].北京:中国农业科学院,2008.

[21] 石全红,王宏,陈阜,等.中国中低产田时空分布特征及增产潜力分析[J].中国农学通报,2010,26(19):369-373.

[22] 白雪源,张杰,崔振岭,等.中低产田评价指标与主要方法研究进展[J].土壤学报,2023,60(4):913-924.

[23] 杨东升.中低产田改造的效益评价[J].农业技术经济,1996(4):47-49.

[24] 张中华,王全祥.中低产田土壤改造效果综合评价[J].中国农学通报,2003,19(4):128-130.

[25] 张中华,王卫忠,柏永华.自流暗管排水改良中低产田效果分析:中卫宣和项目区土壤盐分含量及地下水埋深监测评价[J].宁夏农林科技,2008,49(4):18-20.

[26] 黄勤,马中文,方黎,等.阜南县耕地地力评价与中低产田改良[J].中国农学通报,2012,28(9):91-96.

[27] 钱飞跃,徐凤,王英.淮阴区耕地地力评价与中低产田改良措施[J].安徽农业科学,2014,42(10):2874-2876.

[28] 杨义荣,周彦芳,董博,等.基于耕地地力评价成果的条山农场中低产田划分研究[J].甘肃农业科技,2016,47(5):3-6.

[29] 宾士友,张皆禄,陀少芳.广西中低产田综合改良技术试验研究[J].广西农业科学,2005,36(2):134-138.

[30] 孙建好,郭全恩,赵建华,等.基于甘肃省中低产田现状的改良措施及其应用效果[J].寒旱农业科学,2023(2):139-144.

[31] 李智,洪祥,匡新华.密度和株行距对中低产田水稻产量及灌浆期光合特征的影响[J].湖南农业科学,2023(5):14-19.

[32] 陈海飞,冯洋,徐芳森,等.秸秆还田下氮肥管理对中低产田水稻产量和氮素吸收利用影响的研究[J].植物营养与肥料学报,2014,20(3):517-524.

[33] 朱孔志,卢俊,陈锦珠,等.适合江苏盐渍化中低产田种植的水稻品种(系)筛选[J].江苏农业科学,2019,47(24):40-43.

[34] 黄世勇.适宜中低产田种植的优质稻品种筛选试验[J].现代农业科技,2022(20):22-24,28.

[35] 贾学宇,郝永河,周霞,等.鄂尔多斯市黄河灌区盐碱型中低产田水肥高效精准利用技术集成模式:以向日葵种植为例[J].智慧农业导刊,2023,3(6):14-17.

[36] 王壮志,杨蕊,李秀,等.施氮量对江汉平原中低产田小麦产量及氮素吸收利用的影响[J].核农学报,2023,37(1):159-168.

[37] 丁启东,王怡婧,张俊华,等.基于高光谱信息的宁夏引黄灌区中低产田土壤水分和有机质含量估算[J].应用生态学报,2023,34(11):3011-3020.

Research Trend Analysis of Improvement of Medium-Low Yield Farmland in China Based on Bibliometrics

MA Xingzhu1,2,HAO Xiaoyu2,ZHENG Yu2,ZHAO Yue2,JI Jinghong2,LIU Shuangquan2

(1.Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Harbin 150086,China;2.Heilongjiang Academy of Black Soil Conservation and Utilization/Key Laboratory of Soil Environment and Plant Nutrition,Harbin 150086,China)

Abstract:In order to comprehensively grasp the research trend and hot issues of improvement of medium-low yield farmland and promote soil improvement and farmland conservation in planting land, this study took the literatures on medium-and low-yield fields retrieved from the Chinese CNKI database as the research object, and used bibliometrics to summarize the current situation and development trend of medium-and low-yield research by collecting and analyzing the publication volume, disciplines involved, and publication status of literature, journal sources, research institutions and keywords. The results showed that the research on improving of medium-and low-yield fields started in the 1980s in China, and a total of 920 academic articles and 15 dissertations have been published until 2024. The number of academic articles published in different years showed an fluctuation pattern, with the three peak years being 1991-1992, 1995-1997, and 2012-2014, respectively. The first six disciplines covers in academic articles were: agricultural basic science, agronomy, agricultural economics, crops, physical geography and surveying, and agricultural engineering. Provinces, municipalities, and research institutions where research began earlier included Liaoning, Guangxi, Beijing, and others, the top three provinces for publishing articles were Xinjiang, Jiangsu, Liaoning, and Hebei. The proportion of core journals in the overall literature was not high, and in-depth research needed to be strengthened. Research mainly focusd on classification, improvement measures, evaluation, and crop yield, etc in this field through class analysis and co-occurrence analysis. The improvement of medium-and low-yield fields were closely related to national food security, analyze its causes, types, evaluation methods, improvement and utilization in many aspects, the combination of agronomy and engineering is an important way to improve and fertilize medium-and low-yield fields in China, at the same time, other related technologies are integrated and matched to ultimately reduce soil barriers, improve soil fertility, and enhance the comprehensive production capacity of cultivated land.

Keywords:medium-low yield farmland; improvement; fertilization; bibliometrics