栗毓美与林则徐交集小考

栗毓美(1778—1840),字含辉,又字友梅,号箕山,又号朴园,山西大同浑源人。历任知县、知州、知府、道员、按察使、布政使、护理巡抚、河东河道总督,病故于治河工地。道光帝赐谥号“恭勤”,御赐祭葬。民族英雄林则徐和著名学者张穆为其撰写了墓志铭。

栗毓美任河东河道总督5年,发明并推行了“抛砖筑坝法”,黄河安澜。因此,他被百姓尊称为“栗大王”。每年端午节,在他的家乡浑源县,仍然流传着缅怀栗毓美的乡风民俗。其勤政、爱民、务实、创新、廉洁的高尚品格,至今为后人所景仰。

林则徐在《栗恭勤公墓志铭》中写道:“则徐前在豫,稔公久,谨因烜、燿请,撮叙其政事,议论尤大者,俾丹诸石。”

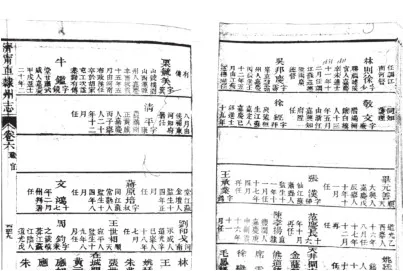

栗毓美为官近40年,除清道光十年(1830年)四月至道光十二年(1832年)三月在湖北任按察使外,其余时间都在河南任职或任与河南有关的职务。林则徐在河南任职时,栗毓美任湖北按察使或进京觐见,恰好二人在河南为官时没有交集。

林则徐于清道光十一年(1831年)二月二十九日就任河南布政使,到道光十一年(1831年)七月十五日卸任。林则徐于道光十一年(1831年)十二月初七日接任河东河道总督,到道光十二年(1832年)五月二十五日交卸,也只有大约半年时间。尽管时间不长,但他对栗毓美在河南的所作所为应该是关注的。

因为林则徐任河南布政使之前的近半年时间与栗毓美两人同地为官,栗毓美任湖北按察使,林则徐任湖北布政使。并且在林则徐于道光十年(1830年)八月二十日,抵任湖北布政使之前约两个月时间,是栗毓美替林则徐署理湖北布政使。这是他们唯一同时同地任职的经历。

林则徐于道光十一年(1831年)十二月任河东河道总督,栗毓美于道光十五年(1835年)五月任河东河道总督;林则徐于道光十一年(1831年)二月任河南布政使,栗毓美于道光十二年(1832年)三月任河南布政使。这是他们担任过的相同职务。

林则徐奏折中的栗毓美

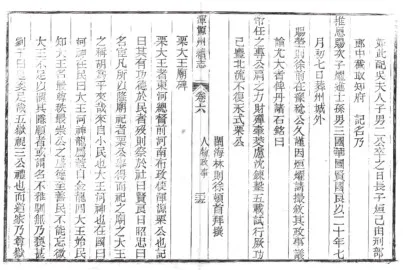

一、道光十年(1830年)八月二十二日,林则徐的《接任楚藩日期折》写道:“陛辞后束装出京,于八月二十日行至武昌省城,准署藩司栗毓美将湖北布政使敕书印信并库贮册籍文卷,移交前来。臣即于是日恭设香案,望阙叩头,祗领任事。”

道光十年(1830年)闰四月初七,林则徐父丧服阙,抵京觐见并候缺。道光十年(1830年)六月二十九日,林则徐受任湖北布政使,七月出都。八月二十日,署湖北布政使栗毓美向林则徐移交了敕书印信以及库贮册籍文卷,林则徐接任。

道光十年(1830年)闰四月十一日,栗毓美分别以河南开归陈许道和新授湖北按察使的身份,上奏了标题几乎相同的奏折,标题分别为《奏为奉旨补授湖北按察使谢恩并恳请陛见事》和《补授湖北按察使谢恩并请觐见事》。进京后,道光帝在勤政殿及万寿山玉澜堂召见了栗毓美三次。栗毓美陛辞出都,六月抵楚,未接按察使印信,先署理了湖北布政使。道光十年(1830年)六月二十四日,栗毓美以署湖北布政使的身份,上奏了标题为《接署藩篆日期事》奏折。

这样说来,道光十年(1830年)五月左右的一段时间,林则徐与栗毓美都在京,但现有史料没有两人交往的相关记载。

从道光十年(1830年)八月二十日,林则徐到任湖北布政使,到道光十一年(1831年)二月初九交卸湖北布政使,林则徐与栗毓美同地为官将近半年。

二、道光十年(1830年)八月二十二日,林则徐的《被水州县现在筹办情形片》全文如下:

“再,臣行抵楚省,适署藩司栗毓美查办荆州一带抚恤事竣回省。询知此次被水情形,以监利、公安、石首、江陵、沔阳五州县为较重,已分别散给抚恤,共银八万余两,民情均已安帖;其余被灾较轻之处,无须抚恤,仍俟秋收后察看办理,经栗毓美详请督抚臣具奏在案。”

“臣查灾黎业经抚恤,无不感戴皇仁。此时所最要者,在于疏消积水,涸出田畴,俾得及时耕种,民心自更安定。臣到任后,即移行道府,督同各该州县,将被水未消之处,再行详细履勘。应修复堤岸者,即先堵筑断流;应疏浚下游者,速令设法消导。总期农田涸复,即可翻犁。其被灾较轻处所,容臣确核秋收实在分数,如应酌量缓征,亦即详请督抚臣照例具题,以仰副圣主轸念民依至意。至未经被水之州县,臣沿途经过,正值刈获之时,秋禾杂粮均有七八分收成不等,闾阎绥揖,气象恬熙,洵足上纾宸念。”

“理合附片奏闻,伏祈圣鉴。谨奏。”

《栗恭勤公年谱》道光十年(1830年)中写道:“陛辞出都,六月抵楚,即奏署布政使。适荆州一带江水漫淹,公亲履查勘,散放口粮,详请分别蠲绥。并饬府县疏消积水,勿误农业。”

《清实录·宣宗实录》中道光十年(1830年)七月初八谕内阁:“嵩孚等奏,查明荆州等属被淹轻重情形一折,湖北荆州府属监利等县江水涨溢,居民田庐被淹,该督等已酌拨银二万两,责成该道、府及委员等分投散放,并将嘉鱼等县被水处所设法疏消。著该督抚即饬署藩司栗毓美亲往查办,督同道、府,委员妥为抚恤,务使实惠及民,毋令灾黎失所。”

林则徐的《湖北被水州县现在筹办情形片》,是附在林则徐刚到任湖北布政使上的第一个奏折之后的。从文中可以看出,林则徐与之前去实地查办这次洪灾的栗毓美,深入交流之后,才写了这一陈片。这也表明,林则徐对栗毓美已实施的救灾措施是赞同的,并听取了栗毓美的建议,实施了相应的救灾措施。

林则徐日记中的栗毓美

一、道光十五年(1835年)五月初五:“又闻山东星使乃为东河帅被参事,吴霁翁现请病假,准给假二十日,以豫臬栗朴园署东河。”

道光十五年(1835年)五月,林则徐在江苏巡抚任上。日记中描述了河东河道总督吴邦庆被河南巡抚桂良以“年老重听、保举冒滥、钱粮撙节数目与原奏不符”参奏的事情。道光十五年(1835年)四月十六日,道光帝发上谕:“河东河道总督吴邦庆因病赏假,以河南布政使栗毓美署河道总督。”

这里林则徐误记栗毓美为“豫臬”。“臬司”是清代按察使的简称。任河东河道总督前,栗毓美任河南布政使,布政使简称“藩司”,应记为“豫藩”。林则徐有可能还是按照栗毓美在湖北任按察使时的职务来称呼他。

二、道光十五年(1835年)五月二十九日:“闻栗朴园已授东河帅。”

道光十五年(1835年)五月二十日,道光帝发上谕:“实授栗毓美河东河道总督。”

三、道光十七年(1837年)二月十九日:“杨店庄,栗朴园河帅遣弁来。”

道光十七年(1837年)正月二十二日,林则徐在京被任命为湖广总督,二月初五离京赴任,三月初五抵武昌接湖广总督任。

这则日记是林则徐赴任途中,经河南所写。杨店庄距离荥泽县城15公里左右,当时正在山东忙于运河事务的栗毓美得知林则徐经过,不能与他见面,特地在此处派兵护送林则徐一段路程。

四、道光十八年(1838年)十二月初三:“东阿县城,又十二里旧县宿……栗河帅差弁来,即遣回。经抚军之差弁亦令回省。”

道光十八年(1838年)十一月初十,林则徐抵京,自十一月十一日至十一月十八日,道光帝连续召见林则徐八次,其中第五次召见时,派林则徐为钦差大臣,“驰驿前往广东,查办海口事件,所有该省水师,兼归节制”。十一月二十三日,林则徐离京赴粤,这便是轰轰烈烈的虎门销烟的前奏。

当林则徐行至山东东阿旧城住宿时,栗毓美又派兵前来保护,林则徐当下就让他们返回了,并且让几天前山东巡抚经额布派来的士兵返回省城。

五、道光十八年(1838年)十二月初五:“中山店宿,栗朴园河帅来晤,即与共饭,谈至亥刻别去。”

中山店距离河帅府驻地济宁城不远,栗毓美专门前来拜访林则徐。这是两人自从道光十一年(1831年)二月武昌分别后,目前有文字记载的唯一一次见面。

两人见面是在快晚饭时,那天正是冬至过后不久,天气寒冷,白昼较短。这肯定不是一般性的拜访,否则怎能让两位国之重臣除在饭桌上谈,又谈至了晚上近十一点钟。

他们究竟谈了什么,现在已无从得知。但怎又能不涉及林则徐此次作为钦差所肩负的特殊使命呢?在对待鸦片的问题上,栗毓美与林则徐是观点一致的。

道光十八年(1838年)闰四月初十,鸿胪寺卿黄爵滋在道光十五年《敬陈六事疏》的基础上,上奏了《请严塞漏卮以培国本疏》。这是严禁论的代表性文献,是禁烟运动的舆论先声。疏中首先指出了烟毒泛滥的严重性,其次指出鸦片输入对财政造成的危机,之后再次驳斥了当时流行的四种观点,最后提出了几项具体的禁烟措施。

清廷把黄爵滋的奏疏发交盛京、吉林、黑龙江将军和各省督抚“各抒所见,妥议章程,迅速具奏”。当时,复奏有29件,其中反对严禁鸦片的占21件,赞成的只有8件。

栗毓美和林则徐都是赞成者。栗毓美五月二十九日的复奏,重点阐述了保甲之法可对禁烟起到关键作用。林则徐五月初七的复奏,陈述了具体的“禁烟六策”,并附上戒烟药方,还提出了提高茶叶、大黄等出口价格以补漏卮的建议。

其 他

林则徐现存的书信很多,但没有发现写给栗毓美的书信,只发现了一封道光二十七年(1847年)六月以后在昆明写给栗毓美长子栗烜的信,原文如下:“比者载途鹿碌,寄候多疏,顷接华缄,知前布芜函已登签掌。猥以律调中吕,节忝兼圻,吉语遥颁,抚怀志感。就谂世大兄宏猷懋著,介祉增绥。鹤与琴偕,亮节树风清之望;牛从剑买,循声沛雨润之膏。伫晋豸章,曷胜鹤跂。弟云云同前。”

道光二十七年(1847年)六月十五日,林则徐于昆明接任云贵总督。栗烜时任安徽庐州府知府。

信中“弟云云同前”,有人分析可能是指林则徐致安徽徽宁池太道王彦和信的后半部分内容,存疑。后半部分内容主要说抵任云贵总督后,要面对的汉回纠纷,比较棘手。

从这封林则徐给栗烜的信看,林则徐此前曾给栗烜写过一封信,林则徐接到栗烜的回信后,又礼节性回信,无实质内容。此前的两封信说了什么内容,现在也无从得知了。

林则徐的日记散佚很多,不少年份的书信缺失,有些年份的书信保存也不完整。林则徐撰写的《栗恭勤公墓志铭》,见于《浑源州续志》,但未收入《林则徐全集》,再版应当编入。栗毓美不喜作应酬诗文,他所上奏折也没有整理出来,因此目前两人交往可见到的文字也就不多了。

栗毓美和林则徐身上都有“读书人本色”,只要利国利民,明知不可为而为之,哪怕身死名败,也在所不惜。想必这正是后人对他们二人的景仰之处。