新课标背景下初中曲艺音乐教学研究

近年来,曲艺音乐已经成为艺术学科中发展势头强劲的领域之一。2022年9月,国务院学位委员会、教育部印发了《研究生教育学科专业目录(2022年)》(学位〔2022〕15号)。其中,“艺术学”一级学科新设了“戏曲与曲艺”方向,并在艺术学门类下增列了“戏曲与曲艺”一级学科。2023年4月,教育部公布了本科专业目录(教高函〔2023〕3号),在戏剧与影视学类设立了“曲艺”专业。2022年版《义务教育艺术课程标准》(以下简称“新课标”)在课程内容和学业质量中,将“戏剧(含戏曲)”单独列出。上述政策的颁布表明曲艺的教育教学工作正在走向规范化、科学化和系统化。基础教育阶段的曲艺教育是曲艺人才培养全过程的起始阶段,具有重要意义。本文将在新课标背景下,研究初中曲艺音乐教学,并探讨曲艺音乐在基础教育阶段的教学现状。

一、新课标中对曲艺教学的要求

2022年版新课标中提到,“课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用,体现中国和中华民族风格,体现党和国家对教育的基本要求,体现国家和民族基本价值观,体现人类文化知识的积累和创新成果。”只有紧紧围绕新课标中关于曲艺相关的教学要求和教学方法,才能更好地提升教学质量,充分发挥曲艺音乐在立德树人、发展素质教育中的作用。

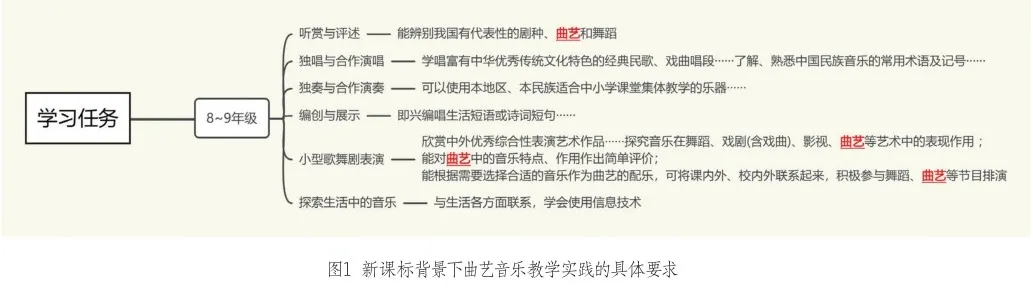

新课标提到,“音乐学科课程内容包括4类艺术实践,涵盖14项具体学习内容……,并将学习内容嵌入学习任务中”。因此,学习任务是对音乐学科整体教学要求和方法的集中体现。对其中有关曲艺教学的部分进行梳理,可以总结出新课标背景下曲艺音乐教学实践的具体要求和做法(如图1)。关于曲艺部分的内容,将围绕图一展开具体阐述:

首先,课程设置发生了变化,“一至七年级以音乐、美术为主线,融入舞蹈、戏剧、影视等内容,八至九年级则根据需要分项选择开设”。新课标将义务教育阶段分为4个学段,其中八至九年级设为第四学段。在三至九年级的各学段中,都设有6个学习任务,如图1所示,分别是“听赏与评述”“独唱与合作演唱”“独奏与合作演奏”“编创与展示”“小型歌舞剧表演”和“探索生活中的音乐”。每项学习任务中包含“内容要求”“学业要求”和“教学提示”,分别对应教学、学习和评价3个方面进行教学实践。

其次,曲艺内容的具体描述出现在第四学段(八至九年级),如图1所示。总结来说,新课标对曲艺教学的要求主要体现在以下几个方面:学生应能听赏代表性优秀作品,探究理解音乐特点及表现作用,掌握曲艺基本知识,结合本地区和本民族特色进行曲艺的学唱、演奏和编创表演;同时,学生要结合所学知识和感悟,积累对学习情况和编创的评价。最后,通过学以致用,将曲艺学习中获取的知识、技能和感悟与生活相联系,如在学习过程中探索用计算机技术辅助曲艺表演的呈现等。

最后,每项学习任务中的教学提示对实践教学起着指导性作用。其中,最能体现新课标特色和曲艺音乐风格特点的内容集中在“编创和展示”以及“小型歌舞剧表演”这两个部分。曲艺作为说唱艺术,其语言贴近生活、易于上口,伴奏乐器较为简单,且表演者可以一人分饰多角,表演形式不像戏曲那样复杂,内容也以生活为主。在编创时,学生可以结合生活中的故事或其他学科中的短文短句作为说唱内容,伴奏乐器也可选用本地特色的小乐器或其他器具进行简单伴奏,充分发挥学生的主观能动性,将所学知识与生活及其他学科知识融合在一起。同时,如图1中“小型歌舞剧表演”的概述中提到的,学生在编创表演时可以对曲艺相关内容进行评价等,这恰恰说明,在以欣赏聆听为主要学习方式的曲艺教学中加入编创展示环节,是贯彻落实“教、学、评”一体化的重要途径。对新课标中曲艺教学的相关要求和实施方法有了明确的梳理后,现阶段初中音乐课程中曲艺音乐的教学也会随之进行调整。

二、新课标背景下曲艺教学

在明确新课标中曲艺教学相关要求和方法后,回归到现有的初中音乐曲艺教学实践活动中,以教材中的曲艺音乐为主要研究对象进行分析,探索新课标背景下初中音乐课堂曲艺音乐的教学设计范例。

(一)现阶段初中音乐教材中的曲艺音乐

目前,“六三学制”初中音乐教材版本主要有11个,选取了面向小部分地区编写的苏少版、湘文艺版初中音乐教材,以及面向大部分地区编写的人教版和人音版初中音乐教材作为统计对象,归纳出其中的曲艺教学模块,分别为苏少版八年级下册第四单元《曲坛音韵》、湘文艺版九年级下册第三单元《曲苑奇葩》、人教版九年级上册第三单元《曲苑天地》、人音版(吴斌主编)九年级上册第五单元《曲苑寻珍》,以及人音版(敬谱主编)八年级下册第二单元。具体曲目和学习形式如图2所示:

经统计,抽取的各版本初中音乐教材中的曲艺教学内容都集中设置在八九年级,且教学曲目主要以苏州弹词、京韵大鼓、四川清音为主。苏少版额外收录了江淮牌子曲曲牌《剪靛花》;湘文艺版额外收录了常德丝弦《常德人》;人教版和人音版收录了北京琴书元素的《前门情思大碗茶》。除此之外,其他曲艺形式以图文科普形式呈现。

从选用曲目来看,苏州评弹作品有《江南好》《忆江南》《蝶恋花·答李淑一》;京韵大鼓作品有《重整河山待后生》《丑末寅初》《京韵大鼓韵律》;四川清音作品有《布谷鸟儿咕咕叫》;北京琴书作品有《前门情思大碗茶》;江淮牌子曲曲牌作品有《剪靛花》;常德丝弦作品有《常德人》。教材整体呈现以含曲艺元素的新编创歌曲与传统曲艺作品相结合的形式进行编排,多以近现代曲艺作品作为学习曲目,并且相同的作品选段重复使用。除南北方代表性曲种外,各地区教材还会参考本地区特色曲艺进行选曲。南北方典型曲种之间的音乐风格差异明显。例如,苏州评弹以苏州方言为基础,自弹自唱,伴奏乐器包括小三弦、琵琶或扬琴等;京韵大鼓以唱为主,间有说白,唱腔以北方语调为基础,演唱形式为一人站唱,自击鼓、板司节奏,伴奏乐器以三弦、四胡为主。因此,选择这两个南北代表性曲种,旨在让学生在听赏时能够更为精准快速地掌握不同地区、不同曲种之间的风格差异。同时,各地区还收录本地区特色曲艺音乐作品,与上述两个曲种形成对比,这有助于学生更好地了解自己家乡的特有曲艺音乐,并在一定程度上提升学生对家乡文化的认同感。

从学习形式来看,曲艺单元的设置以欣赏为主,学习目标侧重于欣赏曲艺音乐的艺术特征和了解曲艺的基本知识,演唱的曲目多为含曲艺元素的新编歌曲。传统的曲艺作品在教学时存在方言、语调、表演等方面的困难,学生在学习时可能较难完全表达作品,从而容易产生畏难情绪。因此,选用与流行乐相结合的曲艺元素新编歌曲进行演唱教学,可以有效地打破学生对传统音乐的陌生心理屏障。学生通过朗朗上口的歌词和旋律快速掌握曲艺的音乐风格,在演唱的学习过程中不断加深对曲艺音乐的了解和兴趣,进而通过欣赏现代传统曲艺音乐作品,初步掌握曲艺中较为经典、发展较好的艺术形式。

除演唱外,苏少版教材还设置了竖笛演奏的教学环节。从教材中的“练习提示”来看,设置演奏环节主要是为了掌握小乐器的演奏技巧,并将其应用于音乐基础知识的学习,而非新课标中所要求地选择合适的乐器或材料进行编创活动。然而,这一设计巧妙地结合了当地的曲种进行编排,能够在一定程度上提升学生对该地区曲艺音乐特征的进一步了解,从而丰富了曲艺音乐的学习形式。

从教学实践来看,现有教材版本均为2013年印刷版,编写设计主要依据2011年版课标。在2011年版课标中,课程内容部分对曲艺音乐学习的概述为七至九年级“聆听中国民族民间音乐,能够说出戏曲、曲艺的主要种类和代表人物”,以及“学习表演简单的曲艺片段”。因此,现有课本中曲艺部分的曲目设置偏重于欣赏与了解曲艺的艺术特征。

教材中曲艺单元的教学对象对应义务教育阶段的最后一学段,该学段的学生已通过长期学习对各国、各民族的音乐形式有了较为深入的了解,因此将曲艺音乐安排在这一学段进行教学是合适的。由于曲艺本身具有地方性文化特点,且南北方风格差异明显,因此教材中多采用南北方各自经典的曲种和作品进行欣赏学习。教材中的曲艺教学主要体现在对表演风格的对比及不同曲种乐器使用的讲解上,教学目标始终围绕让学生把握曲艺音乐的总体艺术特征进行展开,实际教学设计和教学过程中也多以课本中的典型曲种和唱段为主进行欣赏学习。

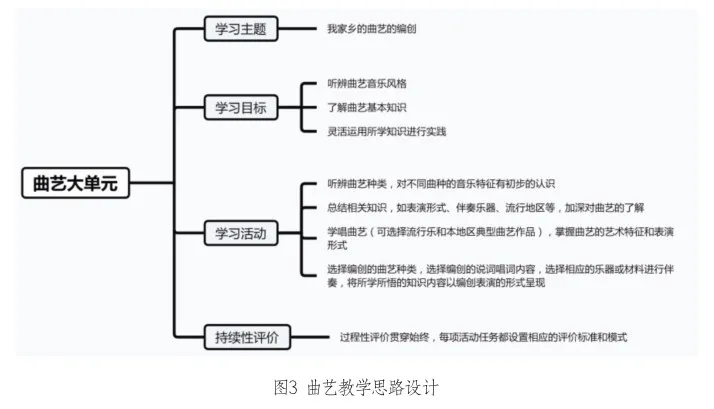

(二)新课标背景下曲艺教学设计

根据上述新课标的要求和当前教学实际情况,曲艺音乐的教学设计将进行相应的创新调整。新课标编写的新教材即将出版并投入一线教学,尽管我们尚不清楚新教材中曲艺部分的具体编写情况,但可以根据前文对新课标中曲艺教学相关内容的梳理,以及对现有教材中曲艺部分的分析,在当前教学实践的基础上完成教学设计。具体设计思路见图3:

曲艺大单元的教学设计应基于教材内容的基础,突破教材的局限,紧密围绕单元主题并结合学情特色进行课程的重新编排。根据图3,我们可以以苏少版教材和江苏某地区初中音乐课堂为例,进行教学设计案例概述:

首先,确定单元主题为学习和实践曲艺相关知识。根据学习目标和学情,设置课堂教学内容。已知该班级学生已完成对戏曲音乐的学习,而对曲艺音乐的了解仅限于对部分曲艺种类的名称和大致表演形式的了解。因此,该大单元预计设置4个课时进行学习,选用教材为苏少版八年级下册及其他影视频图文资料,并为每个阶段制定相应的评价标准和方式。

其次,第一课时保留课本中的京韵大鼓《丑末寅初》和苏州评弹《忆江南》两个经典作品,作为学习曲种和音乐风格特征的导入;同时,选择琴书、渔鼓等代表性影视频资料进行补充教学。通过随堂提问和集体回答的形式来评价学习程度。第二课时保留课本中的苏州评弹《江南好》作为学唱曲目,并可以选择该地区的典型作品进行欣赏模仿,分析其表现形式和风格特征,以演唱水平和课堂问答形式进行评价记录。第三课时进行活动中期汇报,分组展示收集的曲艺相关知识和编排设计,内容包括选定的曲种、唱词来源、伴奏乐器选择及表演形式等。班级内进行交流学习,小组内部讨论总结并进行班级互评,制定不同等级的评价标准,作为最终评价的一部分。第四课时以展示形式进行,根据个人表现和小组表现分别进行相应的评价。

最后,收集各课时的评价表,进行记录、分析和教学反思,以便为下次大单元设计的调整和相关知识内容的学习安排提供参考。

以上是围绕新课标进行的曲艺大单元教学设计案例。该设计的优点在于,它突破了教材内容的局限,教学实践随着教学进展不断优化。教材内容通常滞后于实际教学需求,而根据新课标要求进行的大单元设计,能够帮助教师在掌握整体学习情况后,灵活调整适合的曲目和学习模式,从而更有效地达成教学目标。同时,在大单元教学过程中,教师可以根据不同课时制定多样化的评价机制,更好地实现教学评一体化,最大化提升教学效果。

除了常规的音乐课堂外,还可以根据学生的学情、学校资源以及当地曲艺团体的实际情况,开设曲艺社团或曲艺第二课堂,进一步落实新课标中提到的“课内外、校内外相结合”。

三、关于基础教育学段的曲艺教学展望

目前,艺术学一级学科已新设“戏曲与曲艺”方向,多所高校开设曲艺专业,主要以理论研究和舞台表演为教学方向。许多地区也设有戏曲学校,专门培养曲艺人才。总体来看,曲艺教育逐步形成了较为完整的培养体系。然而,曲艺与语言紧密相关,各曲种因方言、曲调等差异,具有鲜明的地方特色。目前,口传心授的教学模式依然普遍,这在一定程度上限制了新一代曲艺人才的吸引力。

曲艺教育专业要想焕发蓬勃生机,关键在于扩大受教育群体的范围。尽管曲艺音乐受到地方性色彩的影响,但这种地方性差异也可以视为其独特优势。基础教育阶段拥有大量生源,其中大部分学生来自本地各区县,他们在本土文化的认同和学习上具有得天独厚的优势。因此,加强基础教育阶段的曲艺音乐教学,并进行分层次培养,能够有效提升曲艺教育的质量。将课堂上的普及性教学与课外特色社团活动相结合,既可以由在校教师提供理论教学,也可以邀请曲艺表演艺术家从实践技能上进行指导。学校与社会的合作将为学生提供更多的实践机会和场所,从而多角度、多层次地培养曲艺领域的“预备军”。

基础教育学段,即义务教育阶段的学生,受到当地文化环境的影响,对传统音乐的包容性和接受能力较强。相比戏曲,曲艺的表演形式和内容更容易学习。从小学开始增设曲艺兴趣班,将曲艺学习纳入音乐教学的评价标准之一,并在不影响文化课程学习的情况下,制定一套完善的教学模式。例如,低年级学生每月观摩曲艺演出,中高年级选择兴趣班进行曲艺表演入门培训;初中阶段结合专业理论知识,开展第二社团活动,定期举行演出;最后,高中阶段开设曲艺选修课程,学生可选择是否继续学习曲艺,或进一步走向曲艺专业方向。这样安排的教学模式,使得学生不必过早决定是否选择曲艺专业,但同时能够打下扎实的曲艺基础。不仅有专业的理论学习,还能通过丰富的演出实践获得经验。即使未来不从事曲艺相关的专业,学生也能自内而外感受到曲艺带来的影响,增强文化认同感,促进对传统文化的传承,最终,推动这一教学模式真正实现教育的“育人”目标。

只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设。曲艺音乐人才的培养是一个系统性、长期性的过程。在新课标的指导下,及时调整义务教育阶段的曲艺教学,不断完善教学模式,丰富教学手段,这不仅有助于曲艺专业人才的长期培养,也是落实中华优秀传统文化传承的重要举措。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部:《义务教育艺术课程标准》(2022年版),北京师范大学出版社,2022年4月。

[2]中华人民共和国教育部:《义务教育音乐课程标准》(2011年版),北京师范大学出版社,2012年1月。

(作者:南京师范大学硕士研究生)

(责任编辑/邵玉茹)