多文本阅读:人工智能再造视听内容

[文本一]

人工智能再造视听内容创作流程

①AI微短剧《中国神话》,融合文生文、文生图、文生音乐和文生视频等人工智能技术,实现了从创意构思到视听呈现的人工智能全流程再造,探索出人类与机器智能合作的新模式。

②智能化策划,让人工智能成为创意策划的“智囊团”。故事策划是视听内容创作的首要环节,传统编剧的灵感往往受限于个人阅历和知识结构,而大语言模型因为学习了万亿数量级的文字内容,所以相比于个体创作者,对古今中外的“人情世故”更为了解,有推理能力的人工智能还会组合创新,成为故事脚本撰写的好帮手。利用人工智能工具,可以高效完成剧本方案、人物设定、作品世界观架构等。以《中国神话》的创作为例,创作团队利用智能应用,对中国古代神话资料进行智能检索、关联分析,快速梳理出角色谱系、情节脉络等关键信息,在此基础上生成数十个走向的故事候选方案,分集故事框架的搭建过程仅需20分钟,前期策划的人力投入较传统模式减少70%左右。事实上,在清华大学团队近期创作的200余条AI视频中,人工智能辅助生成的选题方案已涵盖文史、科技、美食、旅行、教育等多个领域,人工智能帮助策划者快速获取灵感、系统化拓展思路,为视听内容策划与制作的“想什么”赋能。

③自动化生产,用人工智能丰富“怎么拍”的路径。在影视画面制作阶段,人工智能技术的引入带来流程再造。采用文生图、文生视频技术,输入文字指令,人工智能会自动生成相应风格的图片素材与视频素材,极大简化了视觉创意从构思到呈现的流程。其关键技术在于将自然语言文本与视觉内容建立精准映射,利用大规模多模态预训练模型,实现图片和视频内容的智能生成。这一技术打破了传统动画影视制作中分镜绘制、三维建模、动作捕捉等环节对专业技术的高度依赖,把传统视听创作对“心-目-手”的高要求转换为“心-目-言”的新要求,实现了从文字脚本到视觉画面的直接转化,使影视创意的呈现更加高效灵活。这是视听内容创作的一次重大范式转变。由于语料丰富,人工智能可以快捷制作出包括写实、抽象等在内的近130种不同艺术风格的影像内容,拓展了视觉创意的可能性,为视听内容创作提供更多灵感。

④智能配音和剪辑,用人工智能替代人做大量基础性工作。音乐是视听作品的情感载体,我们调用人工智能工具,对视听作品的故事情节、画面节奏、情绪基调进行分析并提取关键信息点;再将文本信息输入音乐模型,使其实时输出与视听作品风格、情感氛围相匹配的音乐素材;最后通过人工优选与整合润色,配制出与视听作品风格一致、节奏流畅的配乐。文生音乐,实现了由人工作曲到智能生成的转变,大幅提升了创作效率,降低了生产成本。

⑤配音是视听作品的重要组成部分,对角色塑造、情感表达都起到不容忽视的作用。人工智能语音合成技术可自动匹配对白语气,再现角色的音色特点与情感状态。基于深度学习的人工智能配音系统,还可捕捉真人配音的韵律特点与情感变化,生成更加接近真人的配音效果。目前,利用人工智能技术,可实现配音流程的全自动化。

⑥后期制作向来是影视制作中耗时耗力的环节,我们在视频剪辑时采用智能镜头分类、自动拆条、片段标引、智能字幕、一键调色等方法,可让人工智能“剪刀手”代劳80%的粗剪工作。6分钟时长的影片粗剪仅需20分钟,是传统手工剪辑时长的1/5。整个视频全部交付的综合人力时间成本是传统制作流程的1/16左右。在人工智能代劳大量基础性工作后,人类创作者能够将更多精力投入到对作品的宏观调度与艺术把控上,并对内容进行选择和优化。

⑦整体而言,人工智能技术将成为提升视听内容生产力的重要工具,人工智能与人类智慧的交织融合正在重塑视听艺术的边界。

(沈阳/文,选自《人民日报》2024年6月11日,有删改)

[文本二]

人的创造力依然至关重要

①当下,人们对人工智能创作产品的认识和接受,普遍还停留在技术体验的新奇性上。这说明人工智能的技术特征在艺术生产中还处于显性地位,产品的审美特性还没有充分发育形成。一些人工智能生成的长篇小说,还存在叙述或跳跃或冗余、情感描写较为生硬、人物形象和故事设计套路化等问题,在阅读体验和情感代入上都有不足。一些人工智能设计的艺术形象,风格较单一,识别度与美感都不够,暴露出受语料和算法限制的短板。

②新技术的介质特征并不会自动转化为新兴文艺形态的审美质感。这依赖人的充分介入,依赖人将机器不具备的生命体验、生活经验、情感感知、精神能量和审美想象持续融入其中。一位网友感慨地说,他用5分钟时间让人工智能生成了一件设计作品,却花了5个小时才去掉作品中的“AI味”。技术特征向审美质感的转化之难,可见一斑。《千秋诗颂》节目团队在海量国画、古诗词等语料的基础上,进行了大量人机沟通,经历无数次艺术语言与代码语言的碰撞,才使作品呈现出工笔、水墨等中国审美风格。人工智能不可能取代人在艺术创作中的主体地位。技术是人的延伸,艺术由人来定义,其转化、融合必然需要通过人来完成。

③有人工智能科学家形象地把相关软件比喻为“画家的新画布”。从必须’掌握一定的艺术技巧才能挥毫泼墨,到只需给出个人的艺术创意即可“指令生成”,我们应当认清,人在运用“新画布”的过程中,让渡给机器的是什么,从机器那里换回的又是什么。人工智能通过进一步剥离“技”“艺”分工以提升效率,人则必须努力克服技术在追求效率过程中带来的问题,让技术始终为内容服务,回归“技”“艺”融合。

(彭宽/文,选自《人民日报》2024年6月11日,有删改)

阅读笔记

1.下列对文本一和文本二的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文本一第②段运用作比较、举例子、列数字等方法,突出强调了“人工智能帮助策划者快速获取灵感、系统化拓展思路,为视听内容策划与制作的‘想什么’赋能”的特点。

B.文本一第②段中的加点词“左右”表示估计、不确定,说明《中国神话》创作团队利用智能应用,使前期策划的人力投入减少的大致范围,但不绝对,体现了说明文语言的准确性、严密性。

C.文本二第②段主要运用列数字的方法,说明了人工智能不可能取代入在艺术创作中的主体地位。

D.两个文本都是围绕“人工智能再造视听内容”展开的,文本一重点介绍人工智能再造视听内容创作流程,文本二重点介绍在人工智能再造视听内容的过程中,人的创造力依然至关重要。

[解析]

答此题,先找到选项相关内容在文本中的具体位置,然后比较选项的内容和原文内容,判断选项的内容是否正确。

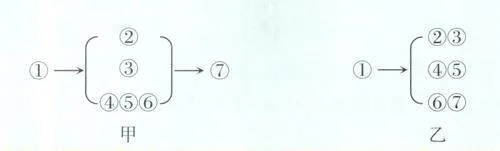

2.同学们在梳理文本一的结构时有两种不同意见,你认为哪一种更合理?请简要分析。

[解析]

答此题,先看题目给出的结构图,再通读文本一,按照题目中的两个结构图分别给文本一分层,看是否合理,最后选出你认为合理的结构图,并分析理由。

3.文本二第③段提到“人工智能通过进一步剥离‘技“艺’分工以提升效率”,文本一的哪个段落可以佐证这句话?请指出并说明理由。

[解析]

此题考查对文本信息的理解、筛选与概括等。答此题时,首先,理解题干中提到的文本二第③段中这句话的意思;其次,根据文本一各段内容,判断哪个段落可以佐证这句话。分析理由时,注意结合文本具体内容。

(张玉兰/设题)