三江并流区森林植被时空演变及驱动因素

关键词:森林; 地理探测器; 时空变化; 驱动力; 三江并流区

中图分类号:S718. 5 文献标识码:A DOI:10. 7525/j. issn. 1006-8023. 2025. 01. 009

0引言

森林植被资源作为全球重要的自然资源之一,对全球生态安全格局具有重要作用[1]。相关研究表明森林是全球75%淡水的来源[2],且森林是陆地上除永冻土之外最大的碳库,储存了861 Pg碳(1 Pg=1 015 g=10 亿t)[3]。联合国粮农组织2020 年《全球森林资源评估》显示,1990—2020 年,由于林木砍伐、自然火灾和林地用途转变等因素,全球共有4. 2亿hm2森林遭到毁坏,如今全球森林面积不断缩减,导致温室效应剧增,生物多样性下降,生态系统遭受破坏[4-5]。亟须对地区森林植被时空变化及驱动因素进行研究,以实现对森林植被合理利用和有效管理,探明地区森林植被时空变化及驱动因素,能更好地应对区域森林退化,保障生物多样性,加强森林的可持续利用,也为森林植被管理提供了重要的参考数据。

随着遥感影像(RS)和地理信息系统(GIS)技术的成熟与广泛应用,基于遥感数据的森林植被研究为森林资源清查提供了科学依据[7],为区域森林植被研究提供了最新的数据支撑,对于全球森林植被变化、森林资源可持续发展分析以及地理国情监测等具有重要意义[8]。除部分学者采取森林资源清查数据整理分析[9]外,目前对于森林植被的研究通常采取遥感影像提取[10]作为森林植被研究的数据来源,对行政区域[11]、森林公园[12]、山脉[1]和流域[13]等森林植被的空间分布[14]和森林植被变化驱动力进行研究[15],并通过地类变化轨迹分析、重心迁移模型[16]和热点分析等空间分析方法对森林植被演变进行进一步的描述。在驱动因子探测方面,常见于多元回归分析[17]以及地理探测器[14]等判别各因素对森林植被的影响力大小。且学者们对于森林植被的研究在内容上趋于多元化,不仅对森林植被净生产量[18]、森林覆盖率[19]、森林植被特征和景观格局[20]、森林植被恢复[21]以及森林植被扰动[18]等方面进行大量研究,更有学者加强对森林生态方面的探讨,主要体现在对森林植被固碳能力的研究[22]、森林植被生态质量变化分析[5]、森林植被与土壤理化[23]和森林植被与气候因素的关系[24]等方面,随着全球生态问题的加剧,对于森林的研究逐渐从线性走向矩阵化。研究表明,森林植被净初级生产力与森林覆盖率对解释森林碳汇/源变化具有重要意义,且森林植被不仅在生态上可用于防风治沙,保持水土,提高生物多样性,而且对于人类社会经济发展起到重要作用[25-26]。

三江并流地区因其海拔差距大形成了多种气候类型,森林植被较为丰富,研究其森林植被时空演变和驱动力具有重要的现实意义,对于筑牢我国西南生态安全屏障以及助力云南生态文明建设排头兵建设具有重要意义。但现有研究多从森林植被本身的功能性质以及与社会、气候的相应方面,对于森林植被变化和驱动因子探究方面较为缺乏,特别是我国西南三江并流区的森林植被演变的探查以及驱动因子探究方面的研究较少。基于此,本研究按照《中国植被志》的分类单位[6],即植被型,对滇西北三江并流地区的森林植被进行研究,采用变化轨迹分析和热点分析对三江并流地区森林植被的时空演变格局进行探究,并从“自然-社会经济”2个维度构建了双要素评价指标体系,选取14项具体评价指标(高程、坡度和年降水量等)测度研究区各植被型时空演变的驱动因素,有利于三江并流区因地制宜完善生态保护策略、加强森林植被生态管理。

1研究区与研究方法

1.1研究区域概况

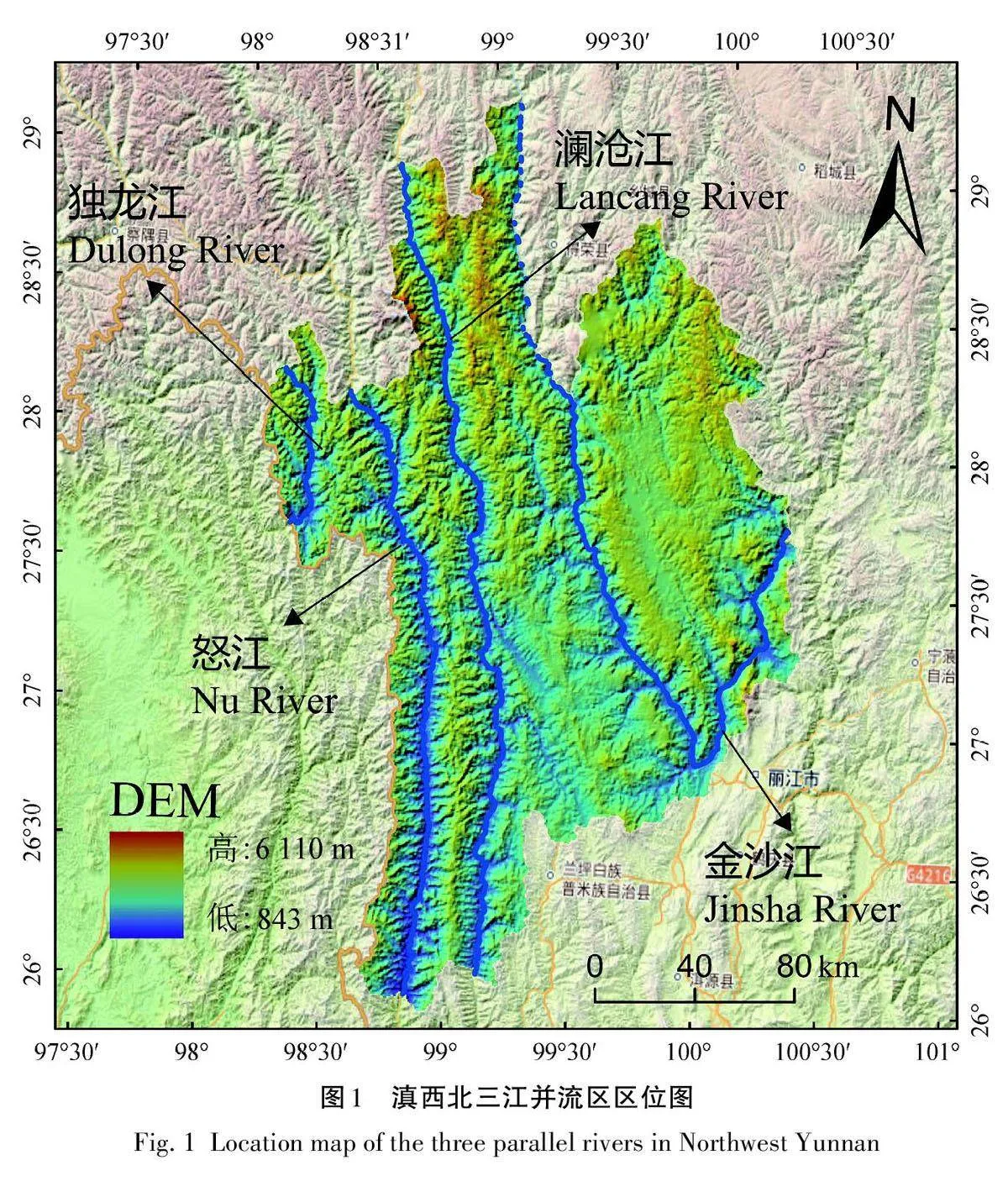

在自然条件的驱动下,金沙江、澜沧江和怒江在滇西北地区被约束在60~100 km的狭窄地带自北向南并行奔流170 km,构成了“四山并列、三江并流”的奇特自然地理景观,经GIS水文分析提取的流域与研究区省域边界进行调整最终得到的研究区面积达41500.00 km2,在研究区共4条河流经过,因独龙江在研究区径流较短且与怒江较近,流域提取易受到影响,故未对其进行单独流域划分。

三江并流地区(25°53′~29°15′N,97°59′~106°11′E)位于云南省西北部,如图1所示,因海拔差距大,温度垂直变化明显,形成了集雪山峡谷、高山湖泊、冰川草甸和丹霞地貌等自然景观于一体的地质地貌,因地处东亚、南亚和青藏高原三大地理区域的交汇处,2020年的年均降水量在552. 5~1829.6 mm,年平均气温在6. 6~17. 2 ℃,云集了南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、温带、寒温带和寒带等多种气候类型和植物群落类型,特殊的自然地貌和气候条件形成了多样的植被分布,据中国政府网(https://www. gov. cn)记录,区域内有高等植物6000种以上,其中区域特有种高达600种,秃杉、桫椤和红豆杉等国家珍稀濒危保护植物33种。本次所研究的森林植被面积在2020年达到30534.67km2,占研究区总面积的73. 58%。由于研究区较高的海拔,构成垂直分布的山地针叶林带,2020年常绿针叶林面积达到26 113. 99 km2,占森林植被类型的85. 52%,常绿阔叶林和落叶阔叶林占据研究区植被类型约7%。

1. 2数据来源

本研究所选取的2000、2005、2010、2015和2020年的全球首套30 m精细地表覆盖数据来自中国科学院空天信息创新研究院(http://aircas. ac. cn),精细地表覆盖数据包含旱地、灌溉农田、(0. 4gt;fc gt;0. 15,fc为森林植被的郁闭度)开阔的常绿阔叶林、(fc≥0. 4)封闭的常绿阔叶林、开阔的落叶阔叶林和封闭的落叶阔叶林等35个土地类型。空间分辨率500 m的数字高程模型(DEM)数据来自于中国科学院资源环境科学数据中心发布的美国奋进号航天飞机的雷达地形测绘(shuttle radar topography mission,SRTM)数据,行政边界矢量数据来自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www. resdc. cn)。国内生产总值、年末总人口、财政支出、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、人均生产总值、年平均气温、年降雨量和规模以上工业企业数等数据来自《云南省统计年鉴》和《中国县域统计年鉴》。CO2排放量数据根据国家统计局最新能源数据进行整理得到,高程和坡度数据依据中国科学院资源环境科学数据中心的500 m分辨率的数字高程数据进行提取(http://www. resdc. cn)。森林覆盖数据(PTC)来自日本地理空间信息管理局、千叶大学和合作组织(https://globalmaps. github. io),PTC 表示地面森林的密度,是指郁闭度0. 2以上的乔木林地和竹林地、国家特别规定的灌木林地、农田林网以及四旁(村旁、路旁、水旁、宅旁)林木的覆盖面积与从上方看到的地表(垂直方向)的比例,数据中考虑到落叶乔木的季节性变化,选择一年中枝叶最茂盛时期(即最大森林覆盖率)的比率。

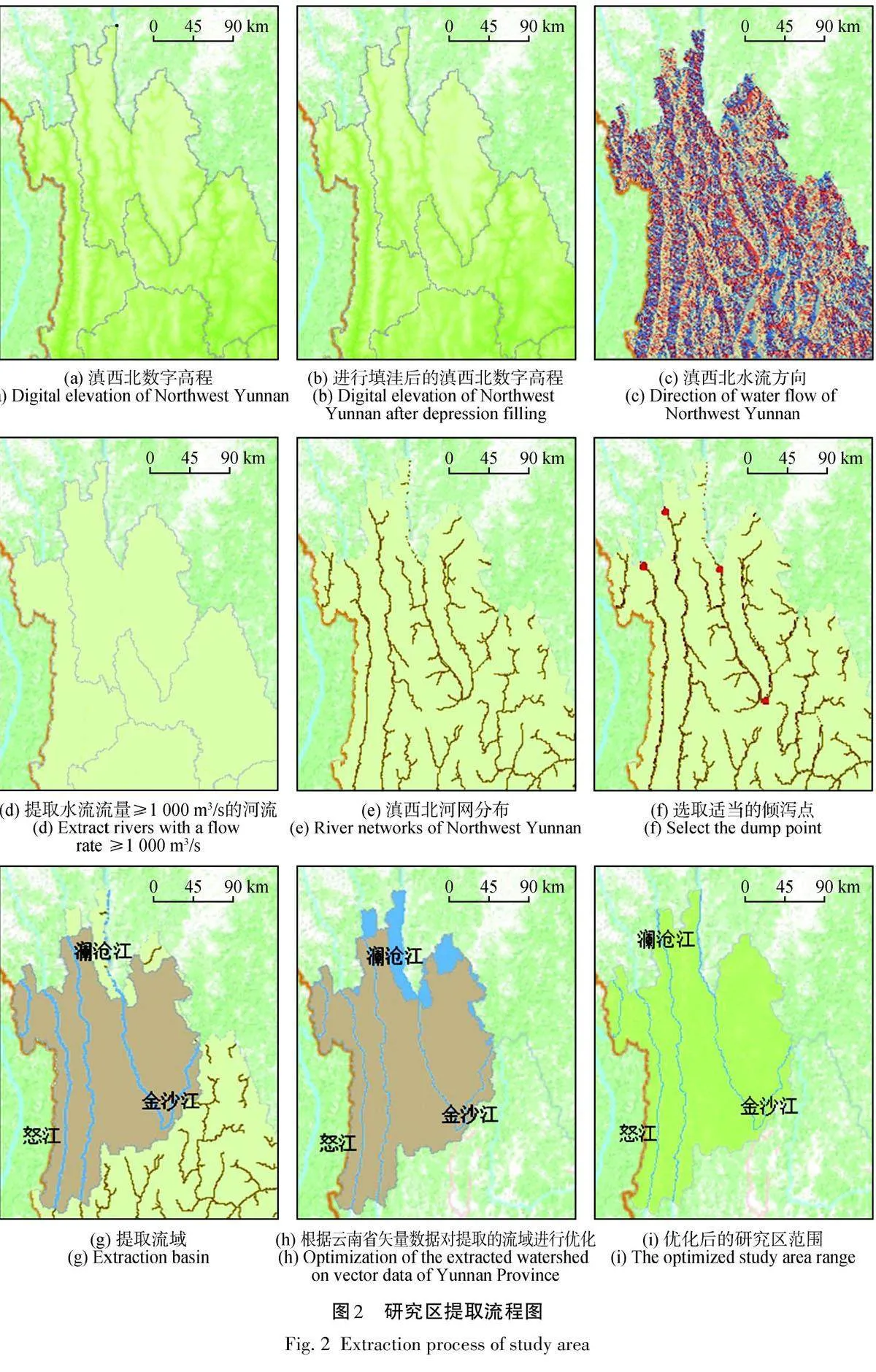

1. 3研究区提取

基于数字高程数据对研究区进行水文分析,如图2所示。首先,根据云南省水系图大致确定出三江并流区域并对DEM凹陷区域进行填洼处理,以便排除在进行水流方向计算时的不合理甚至错误的结果;其次,计算其流向,明确研究区水流的方向;然后,进行水流量的计算,并用栅格计算器提取出流量大于等于1000 m3/s的河流,在提取出河流的基础上进行研究区河网的构建;再次,根据三江并流地区金沙江、澜沧江和怒江的水流方向在其上游选择合适的倾泻点位置生成流域范围,在进行倾泻点选择时,为排除金沙江第一弯对于流域提取结果的影响,在该位置增设一个倾泻点,经GIS盆域分析得到了三江并流的流域提取范围。为排除计算误差,参考联合国教育、科学及文化组织《世界遗产名录》中对于三井并流地区的划分,对提取出的流域结合云南省的行政边界进行调整,得到最终的研究区范围。

1. 4. 3空间地理探测器

地理探测器是一种用于分析森林植被空间分异,并探索驱动因素及其之间关系的统计学方法,其中因子探测和交互探测是重要组成部分[29]。因子探测可以探测所选指标是否为地理要素的驱动因子,并指明了各种因子对于地理要素的影响大小;交互探测描述不同因子之间的交互作用对于地理要素的驱动力大小的影响。

1)因子探测。因子探测用Q[0,1]统计量来度量,其大小与X(驱动因子)对因变量Y 的解释程度成正比。计算公式为

1. 5指标选取

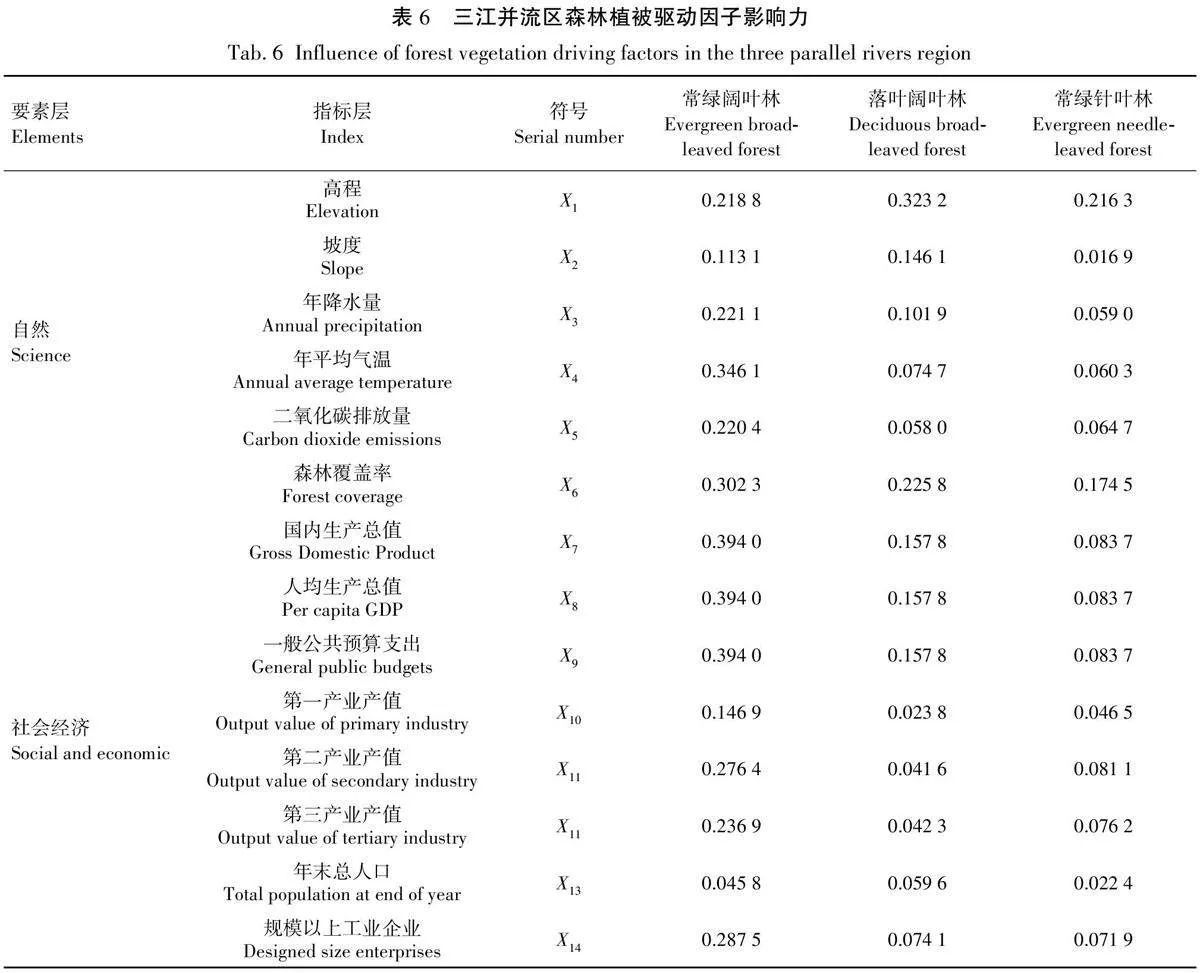

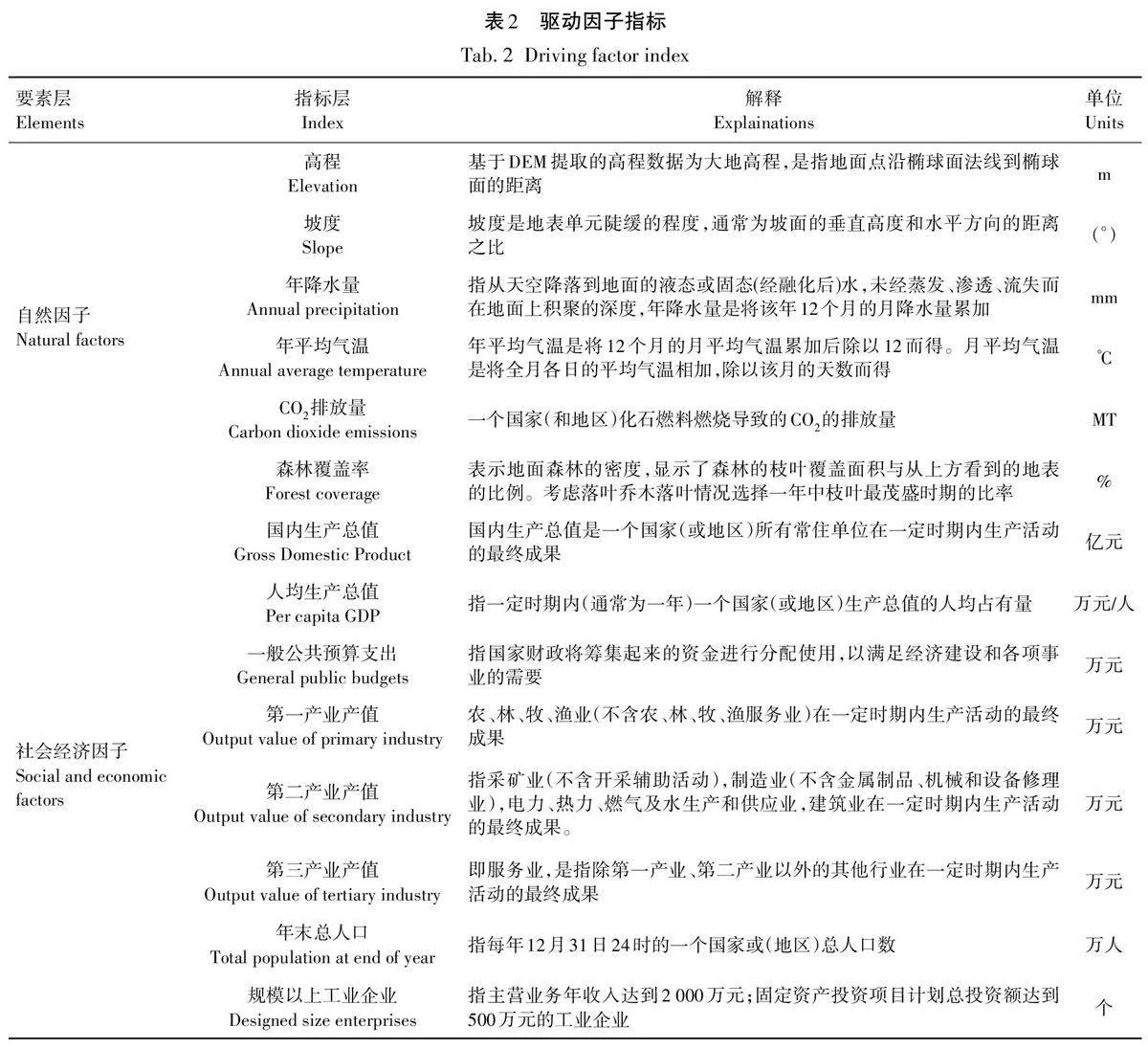

选取14项具体评价指标,见表2,从自然、社会经济2个维度测度研究区各植被型变化的推动力。在自然要素方面选取了高程、坡度、年降水量、年平均气温、CO2排放量和森林覆盖率6项指标,其中高程、坡度、年降水量和年平均气温指标是为了探索地形与气候因素对森林植被的影响力大小;选取CO2排放量这一指标目的是探寻碳排放对森林植被生长影响力的大小;选取的森林覆盖率指标与本研究的森林植被的统计范围不同,选择此项指标为探究两者之间是否存在相互关系。森林植被变化不仅受自然因素影响,还受到人类活动的干扰,因此在社会经济要素中选取国内生产总值、人均生产总值、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、年末总人口、一般公共预算支出和规模以上工业企业8项指标,来表述社会经济对森林植被的影响程度,其中,一般公共预算支出反映了地区经济发展和各项公共事业的建设规模,探究其建设规模大小对森林植被的影响程度;规模以上工业企业是主要的对当地的经济和财政的贡献较大,且是城市群中重要的碳源之一,研究其数量对森林植被变化是否存在影响。

2结果与分析

2. 1森林植被时空演变

2. 1. 1森林植被时空分异

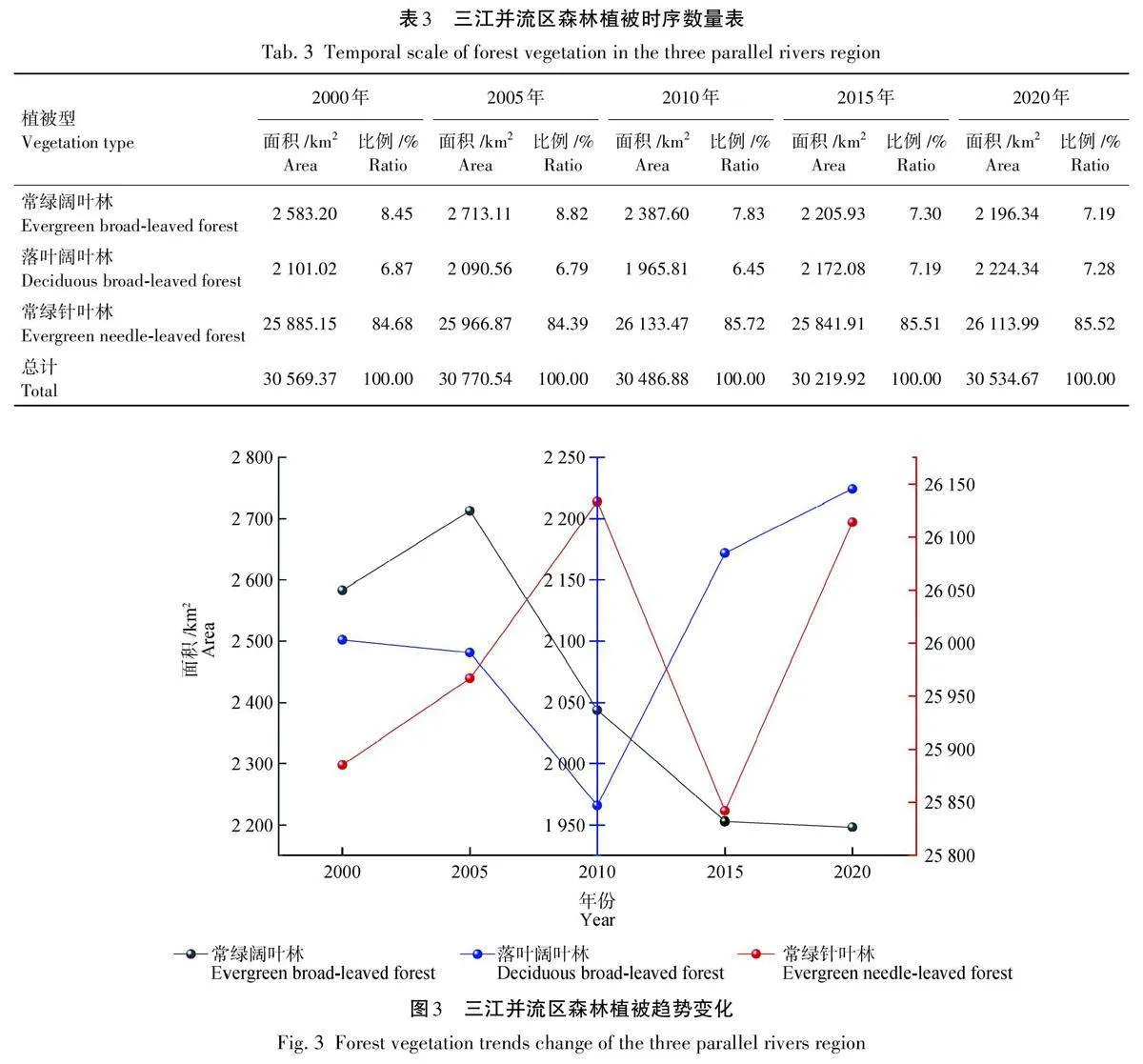

对精细土地覆被数据提取的三江并流地区森林植被各植被型进行统计得到数量变化及趋势变化,见表3和图3。图3左侧黑色纵坐标轴为常绿阔叶林、中间蓝色纵坐标轴为落叶阔叶林、右边红色纵坐标轴代表常绿针叶林,三者为独立的纵坐标,共用了横坐标(年份),便于对比三者的变化趋势。结果表明,常绿针叶林是研究区主要的植被型,常绿阔叶林和落叶阔叶林作为补充共同构建成为三江并流地区的森林植被。在整个研究期内常绿针叶林的面积远超其他2种植被型,占据森林植被的84%以上,尤以2020年最多,面积达到26113.99 km2,占据该时段森林植被的85. 52%。常绿阔叶林20a间减少了386. 86km2,是减少面积最多的森林植被型;落叶阔叶林面积有所增加,面积达到123. 32 km2;常绿针叶林在经过20a的增减在面积上差别不大。

研究区森林植被总面积在20a间的变化较小,但各植被型之间面积改变幅度较大,其中常绿阔叶林整体呈现出减少态势,其他2种植被型表现出增加态势。具体而言,常绿阔叶林呈现出先增加再持续减少的态势,在2005年面积最多,为2713.11km2,在2020年面积最少,为2196. 34 km2;落叶阔叶林呈现出先减少后增加的“V”字形变化态势,该植被型面积在2010年最小,为1965.81km2;常绿针叶林呈现出“增—减—增”的“N”字形发展态势,其面积在2010—2015年面积波动较大,净变化量达到了291.56 km2。

通过GIS地理处理工具对三江并流地区森林植被进行提取得到各植被型在空间上的分布情况,如图4所示。在所有的研究时段上,常绿阔叶林主要分布在独龙江的东西两岸、怒江西岸和金沙江的西岸,在怒江西岸的常绿阔叶林呈带状分布,在金沙江西岸分布较为分散,且随着时序变化出现逐渐减少的态势;在怒江流域的福贡县、贡山县、兰坪自治县、维西自治县有少量的珍稀濒危物种秃杉(属常绿针叶林),秃杉的生长常与木兰科、山茶科和樟科等为代表的常绿阔叶林植被相伴而生,因此在该流域附近会出现较多的常绿阔叶林分布;落叶阔叶林主要分布在澜沧江及独龙江的两岸,在独龙江两岸和金沙江长江第一弯处也略有分布,并与常绿阔叶林呈现出交错分布态势,相较于常绿阔叶林紧密的带状分布来看,落叶阔叶林在澜沧江两岸的分布较为分散,澜沧江流经的德钦县自1998年起,开展封山育林、全民义务植树和工程造林等工程,当年完成造林1020 hm2,义务植树30万株,其大多为杉科、松科、栎属,因此除以杉科、松科为代表的常绿针叶林外,栎属代表的落叶阔叶林主要分布在澜沧江流域。澜沧江流域的维西县严格执行森林采伐管理规定,不断完善管理措施,并实施了天然林保护工程、退耕还林、石漠化综合治理和退牧还草等林业重点建设项目,一系列的措施使得澜沧江流域森林资源得到保护,维西县在2019年的森林覆盖率达到了76. 20%,远超全国水平(22.96%);常绿针叶林在空间上的分布范围较为广泛,每个流域均有涉及,因滇西北海拔高,自然环境较为恶劣,在自然选择和人工培育下松科、柏科和杉科等适应高海拔耐寒树种得以大范围留存。在2017 年,香格里拉实施“百万林”工程,按适地适树原则,选择雪松、云杉、藏柏、华山松和樱花等适应高海拔耐寒树种开展造林绿化,到2020年香格里拉森林覆盖率达77. 6%。

2.1.2森林植被动态变化分析

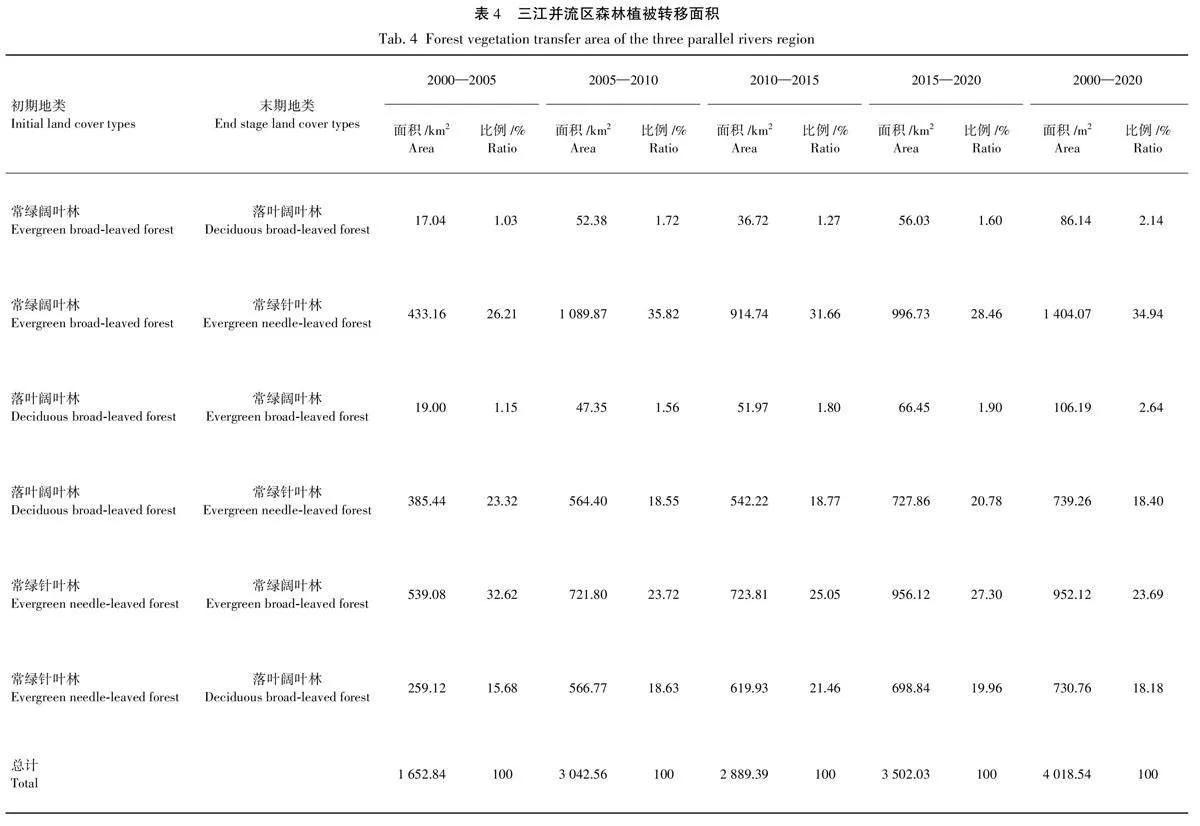

通过地理信息处理工具对研究区不同的植被型图斑进行相交处理,得出各植被型之间的土地利用转移情况,见表4和图5。

整体来看,常绿阔叶林流向常绿针叶林的面积最多,达到了1404. 07km2,占据20a植被之间转化总面积的34. 94%,转移面积最小的类型是常绿阔叶林向落叶阔叶林之间的转移,面积为86. 14 km2,占据总转移面积的2.14%。分研究时段来看,2015—2020年的植被型之间转移的幅度较大,面积达到了3502.03km2,其中,常绿阔叶林转向常绿针叶林的面积达到了996.73km2,占该时段转移面积的28.46%,其次是常绿针叶林转向常绿阔叶林的面积达到了956.12km2,占该时段转移面积的27.30%,表明各植被型虽然在总体面积上变化不大,但其内部之间的空间转移较为剧烈。

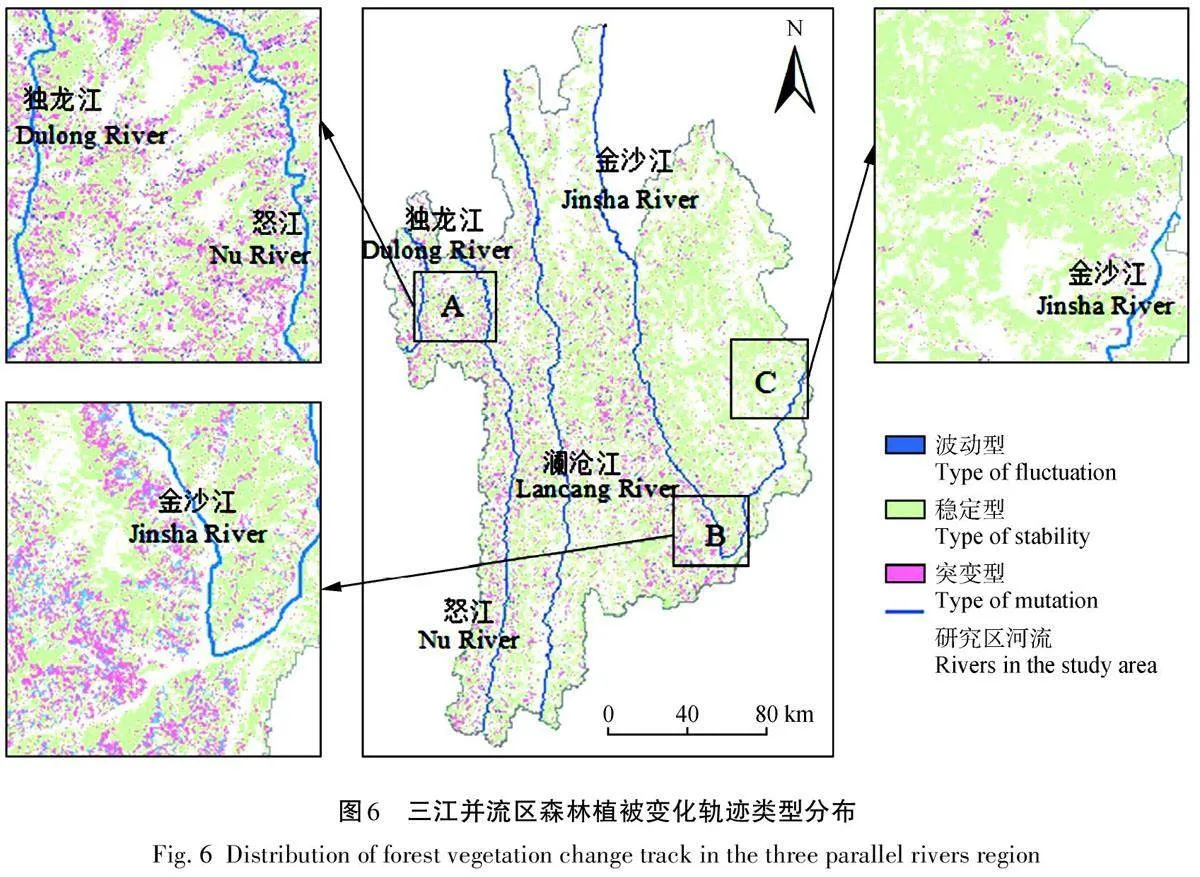

使用5期遥感数据提取3种植被的变化轨迹存在243个,依照变化轨迹主要变化类型,将其分为稳定型、突变型和波动型3种变化轨迹,并按照发生变化的时间对突变型和波动型2种变化类型进行再分类,见表5。

对20a间三江并流地区森林植被变化轨迹进行分析可知,在整个研究期间森林植被变化面积共有25636.34 km2,如图6所示,其中,稳定型变化轨迹所占面积最大,在各流域均有大面积分布;突变型次之,主要分布在金沙江西部地区;波动型面积最小,常与突变型地区交叠出现。稳定型森林植被变化轨迹的面积达到了20599.82km2,占变化总面积的80.35%,突变型达到了4791. 84 km2,占变化总面积的18.69%,波动型面积为变化总面积的0.95%。

2.1.3森林植被热点分析

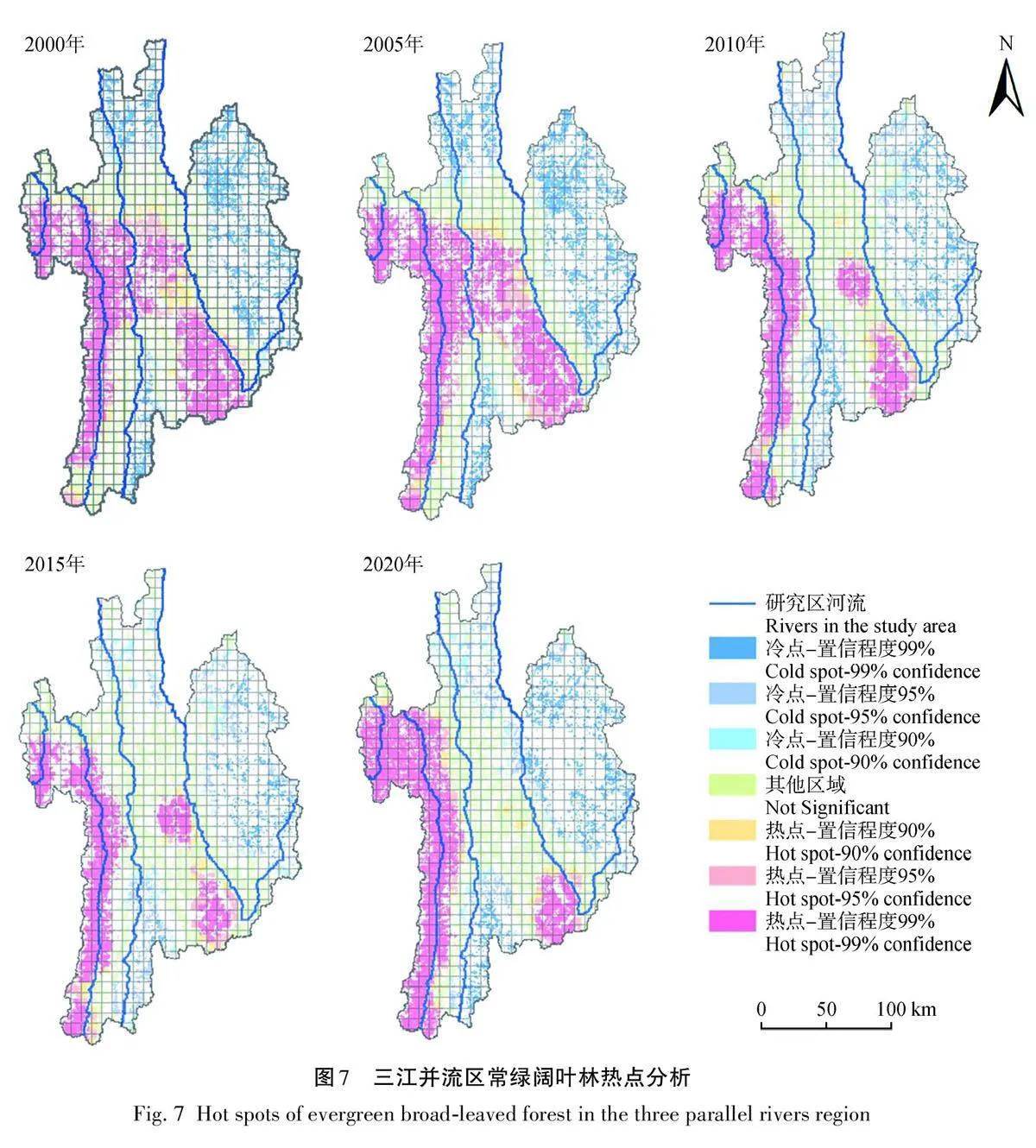

运用地理分析工具得到研究区各森林植被型热点分布情况,研究区3种植被型的空间异质性均通过了1%的显著性检验。由图7可知,常绿阔叶林冷热点分域鲜明,热点区域较多出现在研究区的西部地区以及中部和东南部的少部分地区,即怒江两岸和澜沧江与金沙江之间。在整个研究期间,随时序变化该森林植被型热点区域逐渐减少且向西部地区缩减,中部地区热点区域逐渐消失,东南部地区的热点区域也在逐渐缩小。2000—2015年原有热点区域逐渐缩减,但在2020年,西部地区的热点区域略有增加。该植被型的冷点区域主要集中在研究区的北部、南部和东部地区,从空间上来看,北部地区冷点区域随时序逐渐减少,南部地区冷点区域出现向西扩展的趋势,东部地区的冷点区域逐渐出现离散的现象。

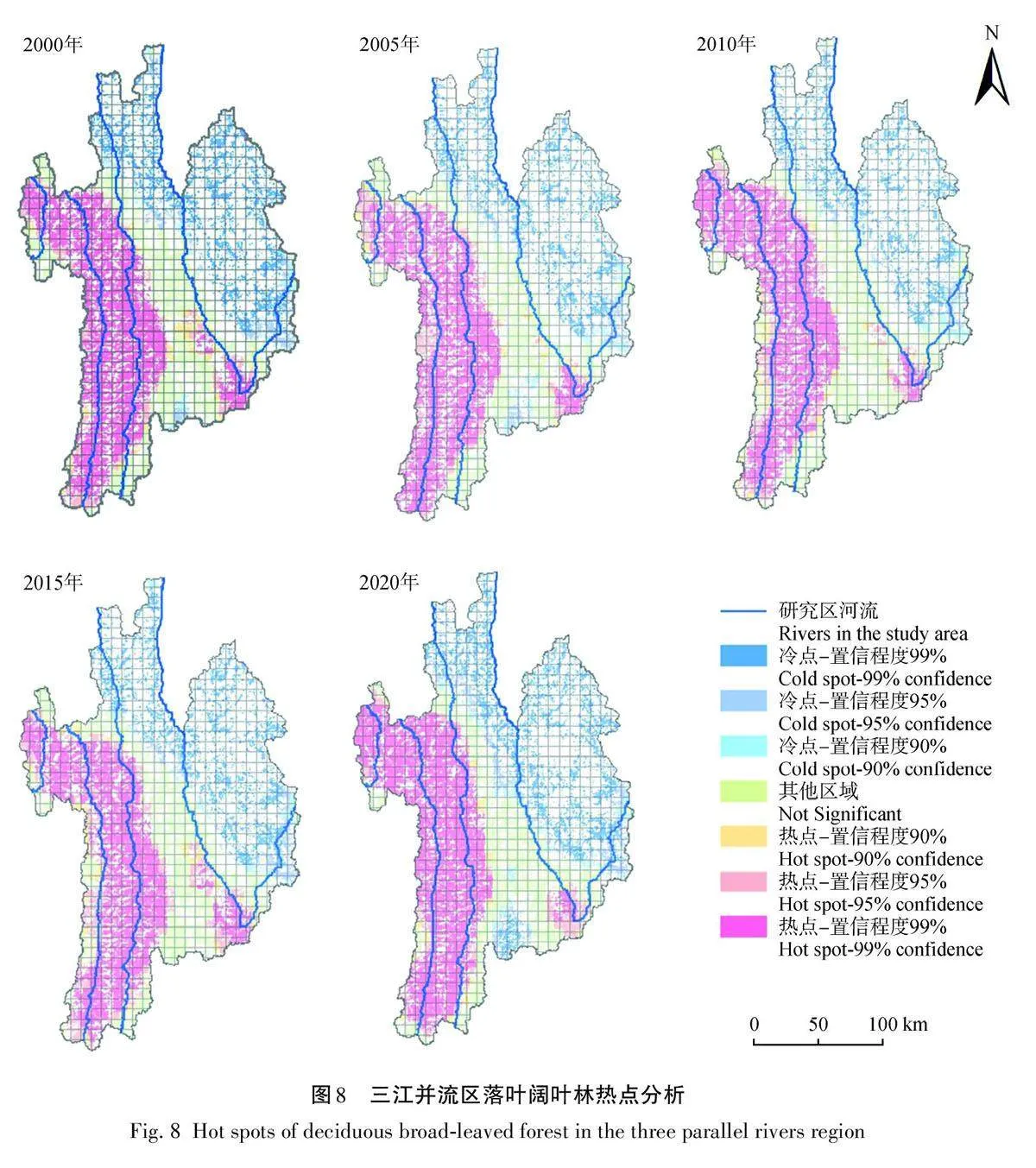

由图8可知,落叶阔叶林的冷热点区域相较于常绿阔叶林冷热点分布情况较为广泛。冷热点区域分界较为明确,置信水平95%的热点区域主要集中在研究区西部的怒江和澜沧江两岸,且随时序的变化出现了小幅地向东扩展的趋势。研究区的东南部也出现了小范围的热点地区,且该部分热点区域逐渐减小。该植被型的冷点区域主要集中在研究区的东北部澜沧江的上游以及金沙江东岸,在2000—2020年该部分的冷点区域相对热点区域较为分散,在20 a间在空间上没有明显的变化。在研究期初,南部地区出现了小部分的冷点区域,但在2010—2015年消失,在研究期末同样位置又出现冷点区域且范围较研究起初有所扩大。

常绿针叶林的冷热点分布在空间位置上较其他两种植被型差异较大,常绿针叶林的热点区域主要集中在研究区的中心澜沧江和金沙江的中段,冷点区域主要集中在研究区的北部独龙江、澜沧江和金沙江的上游和西南部怒江的下游地段,如图9所示。常绿阔叶林的热点区域随时间变化出现热点区域向中部缩减的情况,且在2020年出现较明显的置信程度90%的热点区域围绕置信程度95%的热点区域。该植被型的冷点区域随时序逐渐增加,北部的冷点区域变化较小,西南部的冷点区域出现逐渐减少的情况,在热点区域周围的冷点区域逐渐增加在2020年呈现出冷点包围热点的态势。

2.2森林植被变化驱动因素分析

2.2.1单因素分析

为研究三江并流地区森林植被型的驱动因素及其影响力大小,对研究区的各森林植被型进行“自然-社会经济”双要素评价,选取高程、坡度、国内生产总值、规模以上工业企业数量等14项具体评价指标测度研究区各植被型面积变化的推动力见表6。地理探测器的因子探测可以有效探测各影响因素对于各森林植被型影响力的大小,其中各因子对于常绿阔叶林的影响大于其他2种植被型。在对各植被型的因子探测中,国内生产总值(X7)、人均生产总值(X8)以及一般公共预算支出(X9)对于常绿阔叶林的解释作用达到最大,三者均为0.3940,表明地区经济发展和各项公共事业的建设规模对于森林植被演变也具有较高的解释力。研究区高程对于落叶阔叶林的驱动作用达到最大,解释了32.32% 该植被型在空间上变化原因,表明地形因素是影响落叶阔叶林分布的主要因素。各驱动因子对于常绿针叶林的解释强度较小,这是由于常绿针叶林在20 a间面积增减及空间变动程度较小,在其驱动作用上各因子解释程度有限。

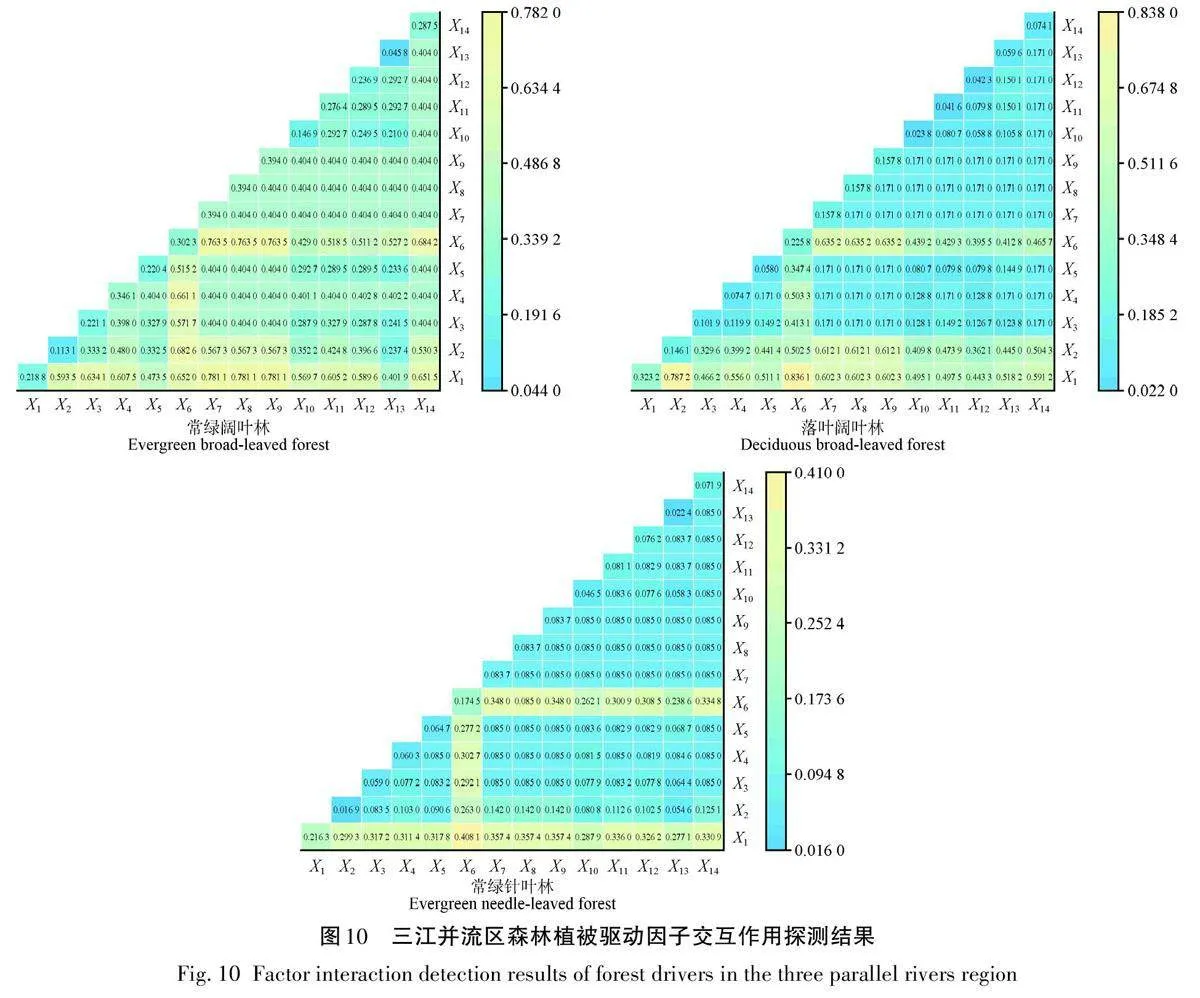

2.2.2因素交互分析

利用地理探测器对研究区森林植被型进行因子交互探测,如图10所示。由图10可知,年降水量(X3)、年平均气温(X4)、二氧化碳排放量(X5)与人均生产总值(X8)和一般公共预算支出(X9)的交互探测结果显示单因子非线性减弱,国内生产总值(X7)、人均生产总值(X8)与一般公共预算支出(X9)与社会经济因素的交互作用力较单因子作用力有所减弱。其他因子的交互作用力呈现出双子增强和非线性增强的效果,其中高程与其他因子交互全部显示出非线性增强。

在常绿阔叶林多因子交互探测中高程(X1)、坡度(X2)、森林覆盖率(X6)与其他因子交互作用下解释力大幅增加,尤其是高程与国内生产总值(X1∩X7)、人均生产总值(X1∩X8)和一般公共预算支出(X1∩X9)的交互作用解释力达到了0. 7811,坡度与国内生产总值(X2∩X7)、人均生产总值(X2∩X8)和一般公共预算支出(X2∩X9)的交互作用达到了0. 763 5。

在进行落叶阔叶林因子交互探测时,除年降水量和一般公共预算支出交互探测结果属于单因子非线性减弱状态外,其他因子交互探测结果均为双因子增强和非线性增强,其中高程(X1)和坡度(X2)与其他因子交互全部显示出非线性增强。在落叶阔叶林多因子交互探测中与常绿针叶林因子交互具有一定程度的相似性,高程(X1)、坡度(X2)、森林覆盖率(X6)与其他因子交互作用下解释力大幅增加。尤其是高程在交互探测中的解释强度大幅增加,高程和坡度(X1∩X2)的交互解释力达到0. 7872,高程与森林覆盖率(X1∩X6)交互影响力达到0. 836 1。

与其他2种植被型不同的是,常绿针叶林在因子交互探测结果上所有因子均表现出双因子增强和非线性增强效果,表明研究所选取的因子对于常绿针叶林的驱动作用的交互解释力均起到了正向加强作用,常绿针叶林在“自然-社会经济”双层要素影响下发生空间格局变化的解释力更强。其中,高程(X1)与森林覆盖率(X6)在与其他因子交互作用中仍然处于明显增强位置,特别是高程与森林覆盖率(X1∩X6)的对于常绿针叶林空间格局变化的交互解释力达到了40.81%,森林覆盖率与国内生产总值(X6∩X7)、人均生产总值(X6∩X8)、一般公共预算支出(X6∩X9)的交互解释力达到0.34802。

3讨论

3.1森林植被时空演变

20a间,研究区的森林植被覆盖率均在72.00%以上,远超全国平均水平(2020年为23. 04%)。这是筑牢我国西南生态安全屏障的坚实保障。相较于城市中的服务于人类活动的森林植被面积小、斑块破碎化严重的特点[30],三江并流区的森林植被呈现出面积大、范围广、积聚性较强的特征。相较于以行政区划为界限进行森林植被变化的研究来说,以流域为研究范围更大可能性地保持了森林植被景观的完整性。森林植被的生长周期远超过草本植物和农作物,因此,在自然条件下,森林植被的时空变化相较其他植被覆盖地类迁移时间较长,研究区森林植被总面积在20 a间并未发生明显的变化,但在各植被型之间的变化还是较为明显,特别是其他植被类型转为常绿针叶林的面积占据了植被变化的半数以上,这与研究区山高坡陡、气候多样的自然条件下筛选针叶林为优势树种有关。

3.2森林植被驱动因素

自然因素和人类活动是影响森林植被分布与演变的主要因素[31]。也有多项研究表明森林资源质量与高程、坡度、气候、水源紧密相连[32-33],因此本研究针对森林植被这一研究对象,选取滇西北山高坡陡、气候多变、植被与物种多样性丰富的特点突出的三江并流地区,在三江并流地区有多条亚洲重要河流穿过,又有众多山脉绵延,形成复杂多样的地形地貌与气候环境,这为森林植被生长提供优异的自然条件,是最佳的森林植被研究区之一,探明该地区的森林植被时空演变对研究地区生态安全提供了基础数据,为西南生态安全屏障的保护提供了可靠参考,为探明地区森林资源提供了科学依据。在城市中的森林植被多以人类活动为前提进行规划与改造,其生长及演变多以人类活动需求而改变[30]。与南方重点林区湖南省一致[14],森林覆盖率、有林地面积等生态因素是影响湖南省森林植被空间分布的原因,自然因素也是影响三江并流区森林植被变化的主要因素。森林植被型是以植物群落本身特征和群落所处的生态条件作为划分植被型的依据,反映陆地生物群区主要植被类型和主要非地带性植被类型。以森林植被型为研究对象可以宏观地把控相同特征的植物群落在空间上的格局分布,从全局的角度研究森林植被的分布,有利于各级行政区对于森林进行整体规划和管理,在进行驱动因子研究时,以森林植被型为研究对象在选取国内生产总值、年末总人口等较为宏观的社会经济数据进行研究时,地理要素与驱动因子之间的适配程度更高。

4结论

本研究采用变化轨迹分析和热点分析对三江并流地区森林植被的时空演变格局进行探究,并选取14项具体评价指标,从自然、社会经济2方面测度研究区各植被型变化的驱动因素。主要结论如下。

1)三江并流区森林植被以常绿针叶林为主,常绿阔叶林和落叶阔叶林次之,其中常绿针叶林占据森林植被面积的84%以上;常绿阔叶林在怒江西岸呈现出带状,落叶阔叶林主要分布在澜沧江两岸,并与常绿阔叶林呈现出交错分布态势,常绿针叶林在空间上的分布范围较为广泛。

2)20a间常绿阔叶林流向常绿针叶林的面积最多达到了1404.07km2,且2015—2020年的植被型间转移的幅度较大,研究区有稳定型、突变型和波动型3种变化轨迹,其中稳定型占据80.35%的变化面积;常绿阔叶林与落叶阔叶林的冷热点在空间上的分布具有相似性,常绿针叶林的热点分布呈现出冷点包围热点的态势。

3)单因子探测表现出各因子对常绿阔叶林的影响大于其他2个植被型,对于常绿针叶林的解释强度较小。常绿针叶林和落叶阔叶林的因子交互作用时,个别因子出现单因子非线性减弱状态,常绿针叶林在因子交互探测结果上所有因子均表现出双因子增强和非线性增强效果。