动物知不知道自己会死

根据探险家约翰·史密斯的描述,弗吉尼亚负鼠“长着猪一样的头,老鼠一样的尾巴,体形如猫”。如果史密斯仔细观察,还会发现负鼠拥有1对拇指、50颗牙齿,雌性负鼠有13个乳头。不过这些特征虽然奇特,却远不如它最出名的行为奇特:它喜欢装死。

装死的负鼠会翻倒在一边,一动不动,舌头伸出来,眼睛睁着,口中流出唾液,另一端泄出尿液和粪便,还混杂着一种腐臭的绿色黏液。它的体温和心率会下降,舌头也变蓝了。

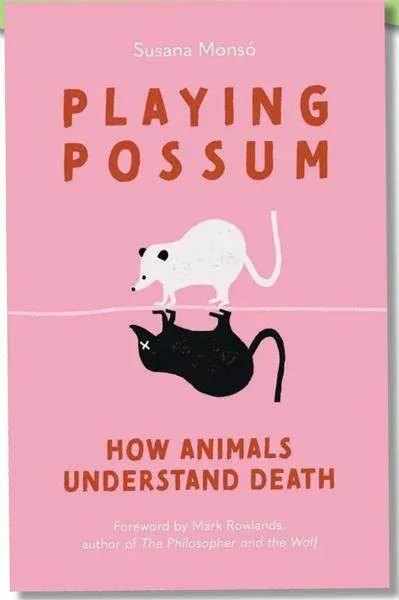

“装死”的意思是假装死亡,但对负鼠来说,装死究竟意味着什么,就很难说了。负鼠真的能理解死亡意味着什么吗?当它开始装死时,它是否意识到了自己身处生死攸关的险境?在所有的动物中,有哪个能像我们一样,对死亡有些许认识呢?这正是西班牙作家苏珊娜·蒙索在她的新书《装死:动物对死亡的理解》中所探讨的问题。

蒙索在书中涉足的领域被称为“比较死亡学”——研究不同物种如何对待死亡的学科。这个问题并不新鲜,然而,这一学科本身却相当新。蒙索将其起源追溯到2008年,当时,喀麦隆的一处救助中心里,16只黑猩猩聚集在一起,异乎寻常的沉默,注视着一位已故同伴的尸体被推走。2009年,美国《国家地理》杂志发表了记录这一场景的照片,引发了科学家、心理学家、哲学家的好奇心,他们试图弄清楚,这些看似悲伤的猩猩到底感受到了什么。

要确定动物是否理解死亡,我们首先要明确死亡的概念是什么。

看看普通蚂蚁的行为:如果一只蚂蚁被困在沙子里,同伴会试图解救它,拉拽它的肢体;如果一只蚂蚁死在蚁群中,其他蚂蚁会迅速将其尸体移出巢穴,带到特定的位置。

乍一看,这些行为似乎表明蚂蚁理解死亡,因为它们对濒死和死亡这两种不同的情况做出了恰当反应。但事实上,蚂蚁只是对某些化学信号做出反应。在前一种情况中,被困的蚂蚁释放的化学物质起到了求救的作用;而在后一种情况中,蚂蚁的尸体则释放出了死亡的化学信号。假如将这些尸体释放的化学物质涂抹在一只活蚂蚁身上,其他蚂蚁就会把这只活生生的蚂蚁当成尸体搬出巢穴,即使它奋力挣扎、挥动触角也无济于事。

蒙索在书中写道:每只蚂蚁在面对死亡时都会以相同的方式反应,所有蚂蚁的行为一致;而有死亡概念的动物对死亡的反应则是习得的,而非本能的,不会僵化地回应某种特定刺激,并且会表现出高度的个体差异。以人类为例——即便是那些冷漠、不懂分寸、情感幼稚的人——对死亡的理解依旧相当复杂。这种理解包含了因果关系(死亡是由某些原因引发的)、普遍性(每 个人都会死)、个人的死亡意识(我们自己也包括在内)以及不确定性(无法确定何时何地死去)。

我们对死亡概念的理解的高度复杂性,有时被用来论证其他动物不可能拥有类似的概念。但蒙索坚持认为,这种说法毫无道理。问题不在于动物是否拥有类似人类的死亡概念,而在于它们是否具备任何形式的死亡概念。

2017年,有一只名为艾芙琳的雌性猕猴生下了第一个孩子,5天后,猴宝宝死了。猴宝宝死去的那天早晨,艾芙琳拒绝进食,留在它的笼子里尖叫。之后,艾芙琳开始随身携带猴宝宝的尸体,给它梳理毛发、舔舐它,甚至一度把手指放进猴宝宝的嘴里,试图激起它的吸吮反应。同样的行为在某些海洋哺乳动物中也出现过,最著名的是一头雌性虎鲸,它驮着自己死去的幼崽沿着海岸线游了两个星期,横跨上千公里。

几乎没有人能在读到这些描述后,不认同这些动物理解了发生在自己孩子身上的死亡。但蒙索提醒我们,要保持谨慎。她提出了一个关于死亡的简化定义,即动物要理解死亡,必须具备的最低认知条件——明白死亡意味着生命相关功能的永久性终止。包含在这个定义中的两个概念分别是:不可逆性和无功能性。

在无功能性这一点上,蒙索指出,动物不需要理解死亡带来的所有功能丧失,只需要理解其中的一些关键特征即可。

我们的蚂蚁朋友显然不符合这一标准,因为它们会把一个“发臭”但正在行走的同类当成尸体。老鼠的表现更好一些:它们同样会搬走一只涂上尸体气味的活老鼠——但前提是这只老鼠被麻醉了。这表明老鼠理解了蚂蚁所不理解的一点:正常的运动与死亡是不相容的。

2018年,一只乌干达的黑猩猩生下了一只罕见的白化幼崽。尽管黑猩猩通常会对新生的幼崽表现出关爱,但这只白化猩猩却让其他黑猩猩极度恐慌——它们像遇到了致命危险一样尖叫,直到群体中的首领将幼崽从母亲怀中抢走,在其他黑猩猩的帮助下将其杀死。幼崽死亡的瞬间,其他黑猩猩的态度立刻转变了,从恐惧变为好奇。它们看起来很有把握,确信这个恐怖的白化猩猩不会复活。

黑猩猩理解死亡的不可逆性。

比较死亡学自诞生以来,主要聚焦于不同物种在面对死亡时表现出的关怀、照料和由死亡而产生的悲伤情绪。蒙索打破了这一传统,她更关注暴力和捕食行为。她提醒我们,在自然界中,死亡无处不在,对捕食者来说,为了生存,它们必须不断地扮演死亡的执行者角色,每一次捕猎都是它们理解死亡的机会。

蒙索说,死亡概念在动物王国中应是广泛存在的,理解死亡的能力不只属于人类。同样,悲伤的情绪可能也是如此。但蒙索指出,比较死亡学领域的研究者们长期以来只专注于寻找悲伤这种典型的人类反应,而忽视了动物对死亡有其他的理解方式(例如捕食者对死亡的理解)。

然而,作为读者,你很难在阅读《装死:动物对死亡的理解》一书时不感到悲伤。在书中,我们读到:一头大象反复回到它的亲人去世的地点;两只并不算特别亲密的黑猩猩,在它们的幼崽相继死亡后变得亲密起来;一只健康的年轻黑猩猩在母亲去世后丧失了生存的意志,拒绝进食,最终拖着自己的身体回到最后见到母亲的地方,在那里死去。

因此,我们在理解动物和死亡的关系时产生了矛盾心理:我们不确定它们是否理解死亡,若它们不理解,我们也不确定这让它们在某种意义上比我们低等,还是比我们幸运。

当然,在理解死亡方面,我们确实有一点与众不同——没有海豚会去解剖尸体,没有野狗会阅读海德格尔,也没有猕猴会使用小提琴和钢琴创作安魂曲。但是,谁能断言它们对死亡的理解不比我们更深入呢?

(小蓝摘自微信公众号“康德格尔”)