探求“大本大源”:毛泽东作《〈伦理学原理〉批注》

习近平总书记在纪念毛泽东诞辰130周年座谈会上说:“为了找到中国的出路,毛泽东同志‘向大本大源处探讨’,在反复比较和鉴别中,毅然选择了马克思列宁主义,选择了为实现共产主义而奋斗的崇高理想,从此一生追寻,矢志不移。”

毛泽东是如何寻找“大本大源”的呢?早在1936年,他在延安对美国记者斯诺说:“(在长沙求学期间)给我印象最深的教员是杨昌济……我在他的影响之下,读了蔡元培翻译的一本伦理学的书。我受到这本书的启发,写了一篇《心之力》的文章,那时我是一个唯心主义者,杨昌济老师从他的唯心主义观点出发,高度赞扬我的那篇文章,他给了我一百分。”

遗憾的是,《心之力》手稿今不存世。现收入《毛泽东早期文稿》的《〈伦理学原理〉批注》,是1917年至1918年他在湖南第一师范听杨昌济授课,在教材上写的批语。青年毛泽东的哲学观点当时尚未具备马克思主义的普遍性品格,主要是吸收了中国传统文化特别是近代湖湘文化所表现的特殊性品格。重温毛泽东写的《〈伦理学原理〉批注》,对我们了解其思想理论溯源有一定帮助。

一

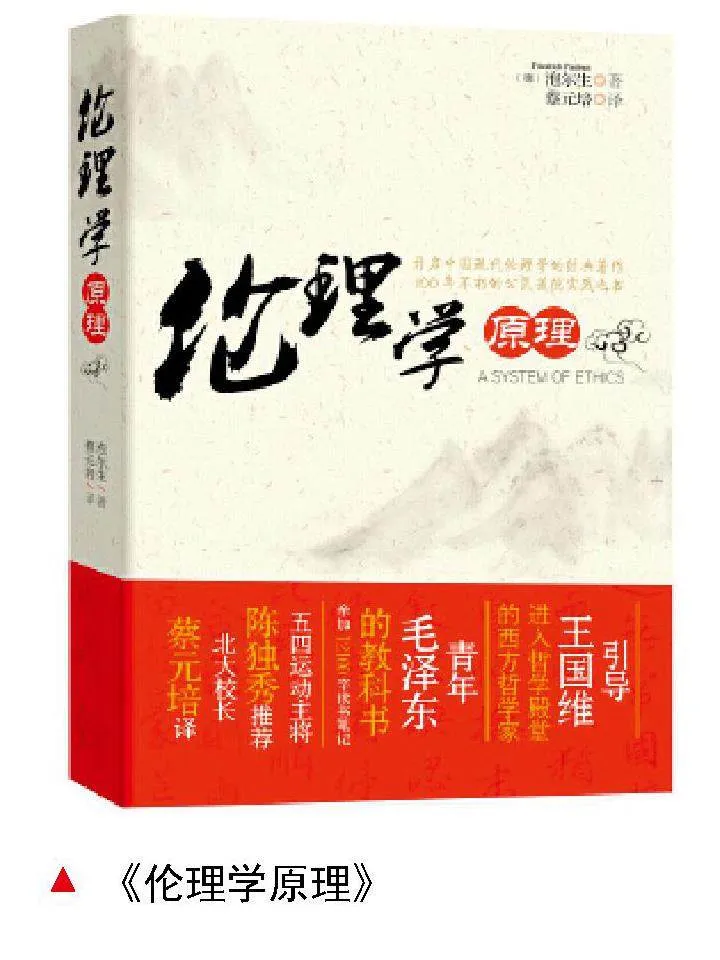

杨昌济给学生指定的教材,是19世纪末德国康德派二元论哲学家泡尔生著、北京大学校长蔡元培选译日文版第二篇的《伦理学原理》——这是泡尔生代表作《伦理学体系》的一部分,其伦理学本质上是一种自我实现论。在对待感性主义与理性主义、道义论和功利论的伦理观时,泡尔生一方面认为道德是完善人生、自我实现的一种手段,功利和效果应当成为评价善恶的主要根据;另一方面认为自我实现是道德的自我完善,在完善的个人那里道德才有其绝对价值。我们通过毛泽东读此书受启发写下的批注,能够辨析青年毛泽东思想转变的轨迹。

毛泽东读书有一个突出优点,即看、思、写相结合。他以古人“学而不思则罔,思而不学则怠”为座右铭,结合老师徐特立所提倡“不动笔墨不看书”的方法,喜欢在读过的书上空白处写批注,并坚持写课堂笔记和读书心得。毛泽东读泡尔生的《伦理学原理》后,思想上受到很大震动。1917年8月23日他致黎锦熙的信表明自己的决心——“以大本大源为号召”,探求人生目标。“大本大源”的本意指儒家研究为人之道的基础理论,属于哲学范畴。当时多数学生对哲学不感兴趣,只有毛泽东等少数人细心研读了此书。毛泽东还将其与先秦诸子、宋明理学及王船山、曾国藩、谭嗣同、梁启超、陈独秀等人的学术思想进行比较,对其中的某些观点加以批判或发挥。在这本只有10万字的译著内,用蝇头小楷写了1.2万字的批语,并加上圈点、单杠、双杠、三角、叉等符号。

批语的内容,绝大部分是毛泽东抒发自己对伦理观、人生观和历史观的见解。凡认为精彩的地方,他不但用笔圈画,还加上“切论”“此语甚精”“至真之理,至澈之言”“吾前论与此之意完全相同”“此章说得最好”等语,其中许多地方联系到古今中外诸家的哲学思想,以及五四前夜的国事与思潮加以阐发。特别值得注意的是,为了“改造国家与社会”,批语中许多地方说到必须从改造自我或“实现自我”做起。对那些认为不妥之处,他就打叉,或批上“此论太奇”“此不然”“吾意不应以此立说”等语。

毛泽东对伦理学如此热衷,明显受杨昌济圣贤思想的熏陶和儒家“修身、齐家、治国、平天下”传统的影响,立志“挽狂澜于既倒,拯斯民于水火”。民国初年,中国已陷入半殖民地半封建社会的深渊,军阀割据、山河破碎、民不聊生的现实,激发着他以“身无半文,心忧天下”的热忱,一心要为国分忧,为民解悬。他后来回忆写批注时的思想状况,对周世钊说“我反对军阀和帝国主义是明确无疑的”,虽然“那本书的道理也不那么正确”,但我从中“得到了新的启示和帮助”。

为何要探求“大本大源”呢?是因为此时毛泽东形成了“改造中国与世界”的志向——具有初步救国救民的政治思想,在他的伦理观点中表现为鲜明的爱国主义精神,成为他早期伦理思想中的核心内容,从而奠定了日后终生以革命为职业的思想基础。

毛泽东把读书与救国救民自觉地联系起来,一度崇拜过康、梁等维新志士。到湖南第一师范求学以前,他就读过《盛世危言》《列强瓜分之危险》一类宣扬救亡图存的书,对国家和民族产生了道德责任感和义务感,写下了《言志》《救国图存篇》等作文。入湖南省立第一师范学校以后,他转向研究孙中山的民主主义革命纲领和西方启蒙思想家的著作,并受到陈独秀、胡适等新文化运动倡导者的吸引,对新思想、新文化、新道德,也就是当时被称为“德先生”“赛先生”的民主和科学表示了热烈欢迎。杨昌济为学生订赠的《新青年》等杂志,是毛泽东最喜欢的课外读物。他成为一名激进的民主主义者,为批判地接受西方伦理道德做了理论准备。

二

如何寻找“救国救民于水火”的途径,青年毛泽东作为一名师范生,当时想走的是一条“教育救国、开发民智”的老路。他认为要改造中国,宜有大气量人(即哲学家、伦理学家),应该从教育入手,“变换全国(民众)之思想”。只要这些人出来做感化工作,“以大本大源为号召,天下之心其有不动者乎?天下之心皆动,天下之事有不能为者乎?天下之事可为,国家有不富强幸福者乎”?他这里指的大本大源,即哲学和伦理学。他认为哲学家和伦理学家是做大学问的,推广他们的学问,就能使民智大开、风气大变。

此时,毛泽东比较强调伦理教育功能。他在批注中写道,“人类之有进步,有革命,有改过之精神,则全为依靠新知之指导而活动者也”“道德哲学在开放之时代尤要”。尽管这些救国之道还建立在唯心论的基础上,夸大了精神的作用,但毕竟是他在作过认真探索和思考之后的有感而发。

除了实施伦理教育外,他也思考过其他途径。天下兴亡,匹夫有责,特别是在列强瓜分中国的年代,崇高的爱国主义成为毛泽东的精神支柱,使他始终以高涨的热情和充沛的精力上下探索、八方追求。他写道:中国是完全可以振兴的,“吾意必须再造之,使其如物质由毁而成,如孩儿之从母腹胎生也”。他认为变革须有思想武器,要用强力手段,指出历史上各国之所以“时时涤新之”,皆由于“起各种之大革命”。在马克思主义传入中国之前,他能从法国资产阶级革命等事件中得出这样的结论,是十分有见地而且难能可贵的。在这一点上,他超出了老师杨昌济的政治改良主义。

伦理学的基本问题,是道德和利益的关系问题。爱国主义是毛泽东处理个人与祖国关系的最高原则和规范,也是确定其爱憎的基础和指标。他从救国救民的高度出发,无论实施伦理教育也好,还是实行其他手段也好,都希望对这个“道德太坏”的国家来一番“彻底改造”。青年毛泽东没有把救国救民、以天下为己任的口号停留在书本或口头上,而且迈出了实践的步伐。他意识到单枪匹马救不了中国,便以“二十八画生”的名义发出《征友启事》,邀请“有志于爱国工作的青年”与他联系,共同“改造中国与世界”,不久即与萧子升、蔡和森、何叔衡、罗章龙等发起成立新民学会。学会成员多为一师学生,以“精神导师”杨昌济提倡的“不虚伪、不懒惰、不浪费、不赌博、不狎妓”作为会员必须遵守的道德规范。长沙一批进步青年集合起来了,促进了五四时期湖南革命运动的开展。

三

毛泽东师承杨昌济,杨昌济即杨开慧的父亲、他后来的岳父,著作有《达化斋日记》、《杨昌济文集》以及《劝学篇》等文,译有《西洋伦理学史》等书。杨昌济对宋明理学有深刻的研究,又前后在日本和英国留学达10年之久。他学贯中西,忠厚敦实,兼教修身课和伦理学,皆“以直接感化青年为己任,意在多布种子,俟其发生”,并“欲栽大木拄长天”。他在道德实践上最重立志,毛泽东等受他做人、立身、处事的影响很大。

杨昌济反对做官和混世,劝告学生要有远大理想,清白做人,认真做事,服务社会。他在讲课时说:“古来殉道者,宁死而其志不可夺,……牺牲己之利益可也,牺牲己之主义不可也。不肯抛弃自己之主义,即匹夫不可夺志之说也。”毛泽东对他拳拳服膺,效法尤加,下课之后常邀一群崇拜者去岳麓山下芋园“板仓杨寓”聆教,或听治学、做人方法,或求改正笔记,或论天下大事。毛泽东还把杨昌济翻译的《西洋伦理学史》借出,当时尚未出版,洋洋10万余言,用毛笔抄誊7大本,在学生中传阅。

由于受杨昌济熏陶,毛泽东把树立远大理想看成做人的根本和实践道德行为的动力。他听杨昌济讲课的笔记《讲堂录》称:“立一理想,此后一言一动皆合此理想。”在《〈伦理学原理〉批注》中他又写道“宗教可无,信仰不可少”“必先研究哲学、伦理学,从其所得真理,奉之为己身言动之准,立之为前途之鹄,再择其合于此鹄之事,尽力为之”“如此之志,方为真志”。他把精通哲学、伦理学,获得大本大源作为立志的根本,并以“十年来未得真理,即十年无志,终身未得,即终无志”作为警言,鞭策自己积极进取,以实践其理想,实现人生的价值。

关于人的价值问题,是伦理学研究的一项重要内容。在谈到人生的目的时,毛泽东写道:“伦理学是规定人生目的及达到人生目的的方法之科学,除开少数厌世的伦理家之外,多数伦理家都是主张人是以‘生’为目的的,而其他规定之词,或说‘为公众福利,自由发展个人’,或说‘个人及全人类的生存发达’。而泡尔生则说:‘人类之体魄及精神,其势力皆发展到至高地位,而没有一毫仄。’我觉得泡尔生的话,于人生目的,有具体的表示,最可为循。”可见毛泽东对泡尔生此言,是持肯定态度的。

青年毛泽东的人生观积极向上,置君权、神权和一切封建特权于不顾,为思想解放而呐喊。他还从认识论的角度,对泡尔生在书中宣扬“国民大、各人小;国民重,各人轻”的国家主义观点进行了批驳,认为国民由个人合成,应是“先有各人而后有国民”。他又从方法论的角度,结合中国的现实情况指出,“泡尔生住于国家主义弥固之德国,故有此论也”,认为中国存在根深蒂固的专制传统,压抑了思想自由和个性解放,应该矫枉过正,更应强调个人价值的自我实现,以冲决封建专制的罗网。

四

关于个人价值的实现条件,毛泽东结合时势进行了思考。他认为“改造政体、变化民质、改良社会”是国人的客观需要,可以在一定的环境中塑造自我;而国人的主观条件则是“人为之事”,可以通过人的奋斗实现自我。同时,他阐述了道德理论、道德信仰、道德行动的相互关系,以及在实现个人价值中的地位和作用。他指出:“知也,信也,行也,为吾人精神活动之三步骤。”他这里所指的“知”和“信”,即道德理论和道德信仰,而“行”并非社会实践,乃是指修身养性等精神活动。他把提高国民素质作为治国安邦的突破口,足见当时对伦理教育的重视程度。

怎样实现个人的价值呢?毛泽东记住了杨昌济在讲课时转引日本伦理学家吉田的一段话:“人有习惯我(现在我),理想我(将来我)。人须破除习惯我(克己),实现理想我(成己)。理想我既实现,又成为习惯我。然理想进步者也,故克己须连续。”毛泽东对此辩证观点作了进一步的发挥,在批注中写道:“我于伦理学上有二主张,一曰个人主义,二曰现实主义。”这里说的个人主义不是与集体主义相对立的范畴,而要求人们积极实现个人价值,成为品德高尚、能充分发挥自己能力的人。现实主义也不是一般资产阶级的实用主义,而强调把伦理思想付诸行动,造就理想的人格,以提高个人价值实现的效果。毛泽东提出的个人主义和现实主义是一个问题的两方面,相辅相成,互为补充。实现个人价值的途径,他正在探索一条从书本到实践的新路。他在《讲堂录》中也有相似的表述:“重现实有两要义,一贵我,二通今。”在批注中,他重申了这一观点,即“伦理学之正鹄在实践,非在讲求”。正是萌发了这种实践、力行的观点,毛泽东在青年时代就重视调查研究和理论与实践相结合,并成为他日后一贯的工作方法。

毛泽东当时比较强调个性解放、实现自我,但也指出实现个人价值不应损害他人利益。他写道:“道德之价值,必以他人之利害为其行为之动机,吾不以为然。”利他是伦理学的本来之义,利己和利他可以做到并行不悖,因为“他己两利之道即互助”,利己是利他的起点。虽然他当时的名利观与后来“毫不利己、专门利人”和“为人民服务”的思想差距甚远,却非常朴实。他认为人的真实思想还是不加粉饰为好,“真者,善也;伪者,恶也”,符合小资产阶级功利主义的道德标准。

他还对义务、良心、冲动、情感等一系列伦理学的范畴作了批注,如在阐述道德与法律的关系时,他认为“法律则止于禁人为恶,而不强人为善”,道德上至关紧要之义务,是劝人为善;又称“义务感情为甲乙两方之裁判官”等,这些提法是相当精辟的。同时,他认为由于各人的天赋不同,实现其价值的大小也不一。因为“识见有高下之别,故手段也有高下之分”。但无论其才能大小或地位尊卑,只要他热爱祖国、忠于友谊,也就尽了社会义务,具有高尚的人格。这样提出和认识问题,与毛泽东早期伦理观的核心是密切相连的,对于发扬爱国主义传统和保持高尚道德情操,有一定的激励作用。

五

由于毛泽东早期哲学思想尚不成熟,还不属于毛泽东思想的科学体系的内容,因此《〈伦理学原理〉批注》没有被列入毛泽东的经典著作之中。当前学界对《〈伦理学原理〉批注》的研究,相对于毛泽东的经典著作研究来说是比较薄弱的,发表的论文不多。

当时,青年毛泽东也和许多思想家、科学家一样,具有朴素的唯物主义观点,在写批注时既肯定精神不灭,又肯定物质不灭,是因为他能够面对现实,思想开始从唯心论向心物二元论转变。他矛盾地写道:“我即实在,实在即我;我有意识者也,即实在有意识者也;我有生活者也,即实在有生活者也。”但是,由于他重实践、重经验,使自己在物质观上唯物主义的色彩更多一些。他认为“凡自然法则,有必然性”“经验而非所谓先知先觉也”“其知也,亦系经验之知也”“道德与时代俱异”“道德因社会而异,因人而异”。这些,已表明他看到自然界独立于人的意识之外,有其不依人的意志为转移的必然规律,为他日后接受马克思主义的唯物辩证法,打下了良好的思想基础。

毛泽东在发展自己的早期思想中,从爱国主义立场和救国救民的需要出发,借助西方资产阶级的社会进化论、天赋人权论、个性解放论、个人价值论等学说,作为反对和批判封建专制主义的思想武器,这是马克思主义尚未在中国传播的历史条件下不可逾越的一步,毛泽东伦理思想的发生和发展也遵循了这一路子。他在探求“大本大源”的过程中,逐步确立了“改造中国与世界”的志向,使其早期理论体现了一定的政治目标,并以一定的社会实践作基础,表明他已将认识论、伦理观和爱国主义融为一体。只有把这三者联系起来考察,才能把握毛泽东早期哲学思想的实质。甚至可以说,如果没有毛泽东等一群青年学子上下求索“大本大源”,就没有几乎同时创建的长沙“新民学会”。

(作者系中南大学教授、博士生导师)