刘少奇的家书

在纪念刘少奇同志诞辰120 周年座谈会上,习近平总书记用“五个光辉榜样”高度概括了刘少奇同志的丰功伟绩和崇高风范。

刘少奇同志说:“一个人,特别是一个党员,为了党,为了社会进化与人类解放,为了千百万劳苦大众的共同长远的利益而奋斗到底,直至终身,甚至牺牲自己的生命,是最值得的。”一个党员只有把“最值得”的人生事业融合在“不忘初心、对党忠诚”上,才能成为真正的共产党人,才能为新时代拼搏向前、砥砺奋进。刘少奇同志经常告诫儿女:“你们一定要记住,爸爸是一个无产者,你们也一定要做个无产者。爸爸是人民的儿子,你们也一定要做人民的好儿女,永远跟党走,永远为人民。”刘少奇家庭教育、家风传承的做法永远值得后人学习。

必须自食其力不搞任何特殊化

刘少奇的兄弟姐妹们个个以农为本,勤俭持家,有口皆碑。1949 年10 月1 日,北京的红色电波传来振奋人心的消息,党中央副主席、中央人民政府副主席刘少奇健步走向天安门城楼出席开国大典,父老乡亲备感荣耀,兄弟姐妹更是喜上眉梢。1950 年3 月,家庭成分被划为地主的七姐刘绍懿写信给身在北京当“高官”的亲弟弟刘少奇倾诉苦衷,要求离开农村到北京找份体面的工作。刘少奇及时给姐姐写了一封回信,纠正姐姐“不劳而获”的错误思想,帮助姐姐树立正确的荣辱观。

一是立即转变观念,尊敬劳动人民。刘少奇在信中指出:“你家过去主要是靠收租吃饭的,是别人养活你们的,所以你应该感谢那些送租给你们、养活你们的作田人。”二是积极减租退押,不能怨恨别人。刘少奇在信中指出:“你现在退不起租押,人家要你吃点苦,也是应该的。你知道乡下的贫农、雇农吃了多少年的苦,你现在吃这样几天苦,又算得什么呢?”三是以劳动生产为荣,自食其力养活自己。刘少奇指出:“我当了中央人民政府的副主席,你们在乡下种田吃饭,那就是我的光荣。如果我当了副主席,你们还在乡下收租吃饭,或者不劳而获,那才是我的耻辱。你们过去收租吃饭,已经给了我这个做你老弟的中央人民政府副主席以耻辱,也给了你的子女和亲戚以耻辱。”

姐姐收到弟弟措辞严厉的来信后,开始觉得“高高在上”的弟弟过于苛刻和无情,很没面子,误认为弟弟做了大官“六亲不认”,心生怨气。后来兄弟姐妹多次阅读刘少奇的来信,渐渐认识到弟弟信中讲的话句句在理,于是自觉去掉了国家领导人家属的优越感,脚踏实地、以农为本,勤勤恳恳参加生产劳动,为社会主义新农村建设添砖加瓦,刘少奇为之欣慰。

个人利益服从党和国家利益

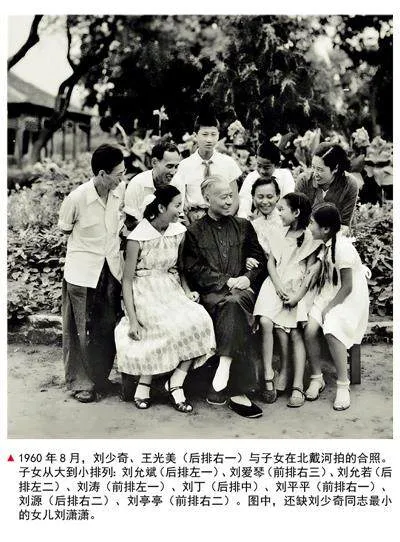

刘允斌是刘少奇与何宝珍的大儿子,1924 年夏出生在江西萍乡安源,谱名“允斌”,学名“保华”,与父亲的学名“卫黄”一脉相承,立志保卫炎黄、保卫中华。父母为了革命工作需要,1925 年将刘允斌送回老家宁乡花明楼炭子冲抚养。1938 年,14 岁的刘允斌与伯父刘云庭、堂兄刘允明一道去延安参军,1939 年秋与妹妹刘爱琴,以及毛岸英、毛岸青、朱敏等前往伊万诺沃国际儿童院,并参加了苏联红军。

作为刘少奇同志的长子,刘允斌是刘家最早接受父亲严格家教的孩子,时刻不忘父训铭记家风,在生活和工作中自觉传承红色基因,在面临人生抉择时,总是把党和国家的利益、人民的利益放在第一位。刘允斌在莫斯科大学留学期间,父亲多次写信关心他的生活、指导他的学习、教给他为人处世的方法,经常告诫他要勤奋学习:“一定要珍惜这来之不易的机会。”刘允斌时刻牢记父亲的教诲,以只争朝夕的精神,废寝忘食地刻苦读书,几乎把身体累垮。刘少奇知道这一消息,马上写信告诉儿子要注重劳逸结合:“你要知道,一个人如果失去了健康,就意味着失去了一切,必须马上改变那种摧残身心健康的学习方法……”

苏联卫国战争胜利后,作为年轻的苏联红军军官,刘允斌以优异成绩考入莫斯科钢铁学院。为了遵从父命,学习苏联核工业技术投身国防建设,刘允斌在莫斯科钢铁学院冶炼专业学习一年之后“重新考入”莫斯科大学化学系核放射专业。1955 年,品学兼优的刘允斌获得博士学位,学校安排他进入化学研究所担任高级研究员,继续从事领先世界的核物理研究,不但享受优厚的苏联政府津贴,还成家立业,生育一双儿女。正当家庭、事业称心如意的时候,刘允斌收到了父亲刘少奇言辞恳切的来信:“祖国和人民等待着你的归来,在个人利益和党的利益发生冲突的时候,我相信你一定能够无条件地牺牲个人的利益而服从党和国家的利益。”

面对父亲的来信、祖国的召唤、家庭的情义和苏联政府的挽留,刘允斌义正词严:“我始终把苏联当成我的第二故乡,虽然苏联人民培养了我,但我不能不回去,因为我那贫困的祖国比任何时候都更需要我。这大概就像你们对待自己的祖国一样,这种感情相信你们是会理解的。”刘允斌坚定地选择了精忠报国。

1957 年10 月, 刘允斌冲破重重阻力,强忍骨肉分离的伤痛,含泪告别了妻儿,迈着坚定的步伐,义无反顾地踏上了回国之路。为了学以致用献身国防事业,他主动请缨到新组建的中国原子能研究所实验室工作。研制原子弹和氢弹,热核材料是关键要素,而核燃料的提炼是世界难题。在刘允斌的带领下,在同事们的共同努力下,研究所经过成千上万次的实验分析,终于攻破难关,成功分离出核燃料。

1962 年8 月,国际形势逆转。在历史紧要关头,党中央决定自力更生上马建设核试验基地,刘允斌再次请战,前往大漠深处的中国西部组建核燃料实验室,继续担当起充满危险的热核材料研发重任。1964 年10 月16 日15 时,中国第一颗原子弹爆炸成功。1966 年12 月8 日,中国第一颗氢弹爆炸成功。冲天而起的蘑菇云在中国西部的戈壁滩上空竟相绽放,巨大的能量撼动了世界,中国成功了!刘允斌喜极而泣,他和父辈们几十年的强国愿望终于梦想成真!远在中南海的共和国主席刘少奇,得知这一特大消息,久久凝视着墙壁上儿子与科学家王淦昌在莫斯科的合影照片,脸上露出了欣慰的笑容。卫黄保华、报国酬民,这就是父母对子女的殷切期望!

要把思想言论和行动放在党和人民的监督之下

刘允若是刘少奇与何宝珍的第二个儿子,1930 年夏出生于哈尔滨。1932 年冬,刘少奇赴江西瑞金中央苏区工作。何宝珍则留在上海从事党的秘密工作,母子二人孤苦伶仃相依为命。1933 年,何宝珍为营救廖承志被捕入狱,1934年秋壮烈牺牲在南京雨花台,不满5 岁的刘允若被邻居送到一户贫苦农民家庭作养子,抗战爆发后逃荒到上海流浪街头,以当报童营生,苦难的童年经历使他养成了桀傲不驯、自由散漫的个性。

1946 年党组织在苏北农村找到他后即送往延安与父亲团聚。1954 年,刘允若以优异成绩从北京第四中学考入莫斯科航空航天学院。在苏联学习期间,刘允若虽然学习成绩门门高分,但骄傲自大,和同学们的关系不融洽,不合群的孤独感使他对生活缺乏信心,思想情绪低落。他连续给父亲写了好几封信要求转学转系,暴露出严重的思想问题。刘少奇对刘允若虽然厚爱有加但要求严格,连续回信告诫:“不要骄傲,不要看不起别人,要尊重大家的意见,要肯于为大家的事情吃一点亏。”及时纠正了刘允若生活和学习中的错误,帮助他树立正确的人生观。

一是正确处理生活习惯和学习成绩的矛盾。刘少奇明确肯定了中国驻苏大使馆对留学生规定的作息时间和生活制度是正确的,是保证学生们在长时期内健康地完成学习任务所必需的条件,必须按照大使馆的规定去做。“不听大使馆的话,也就是不听我的话。”“由于你坚持你的错误做法,你的健康状况日渐坏下去,这就足以证明你自己的做法是根本行不通的。”“所以,你必须使生活正常起来,保持身体健康,把长期坚持学习放在第一位,把现在得多少分数放在第二位,必须克服只顾‘争5 分’的片面性。”

二是正确处理个人利益与集体利益的矛盾。“根据你的来信,你要调换学校的理由既不是因为功课重,又不是不喜欢学航空,而是和这帮人处不下去。这不是调换的理由。”刘少奇根据儿子不合群、不善于团结同学的本质原因严肃指出:“在同学、同事面前不要怕自己吃了一点亏,不要去占别人的便宜,不要看不起别人,不要骄傲,要尊重大家的意见,要肯于为大家的事情吃一点亏。”刘少奇还引用鲁迅的诗句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”赠予儿子:“你一贯的错误就是你在劳动人民面前,在同志们面前,不肯俯首甘为孺子牛。”“你总以为,你自己是对的,别人都是错的,人家都对不起你,你却没有对不起别人;你没有替别人着想,却要别人替你着想;你不肯为别人而有所牺性,却要别人为你有所牺性……你必须抛弃个人主义,接受集体主义。就是在任何时候,任何问题上都要首先考虑集体的利益,把集体的利益摆在前面。”

三是正确处理学好本领与增进互信的矛盾。刘少奇谆谆教导儿子:“如果你要对祖国有所贡献的话,仅只掌握了技术是不够的,还要有为人民而学,为人民而工作的观点,还要取得人民对你的信任。而要取得人民对你的信任,首先要取得你的组织和你的同学先生们以及一切同你熟悉的人们的信任。如果熟悉你的人都不信任你,不熟悉你的人更不会信任你,人民也就不会信任你;人民不信任你,即使你学了什么本领也是没有用的。被集体被人民抛弃了的人,是最可耻的人。你无论如何也不应成为这样的人。但你必须立即警惕,改正错误,否则,你是有这种危险的。”

刘允若面对父亲的严厉批评,不理解、不接受、不回应。刘少奇只好把刘允若的来信和写给刘允若的信,一并寄给中国驻苏联大使馆,请党支部书记刘英配合做刘允若的工作。当刘允若知道自己给父亲的私信被公开,个人思想状况被大使馆知晓时,他极为生气,较长时间不给父亲写信,刘少奇却及时写信耐心规劝儿子:“每一个人都不应当躲避党和人民的监督,而应主动地把自己的思想、言论和行动放在党和人民的监督之下。”经过几番书信沟通,父子最终达成协议:刘允若没有改学文学和新闻,刘少奇也改变了完全不同意儿子转系转学的初衷,让儿子从飞机无线电专业转学导弹设计专业。刘允若留苏期间,在父亲的书信疏导下,勇敢地改正了缺点和错误,毕业回国后分配在七机部第五研究院从事导弹总体设计,充分发挥聪明才智和专业特长,为新中国航天事业做出了重要贡献。

家书,既是中华民族优秀传统文化,也是传递亲情、友情、乡情的情感纽带。一封封纸短情长的家书,承载着浓浓的家国情怀和天地大爱,满满的正能量激励着中华儿女不忘初心、砥砺奋进。在硝烟弥漫的战争时期,“烽火连三月,家书抵万金\",家书给沙场将士以冲锋陷阵的勇气和战无不胜的信心;在安居乐业的和平年代,“江水三千里,家书十五行\",家书给异乡游子以温暖的人文关怀和精神慰藉。刘少奇等老一辈无产阶级革命家,用家书传达亲情、友情、乡情,并且延伸到民情、党情、国情,把中华中民族优秀文化发扬光大,把中国共产党人红色基因代代相传,用“春风潜入夜,润物细无声”的言传身教影响着家属、亲友和身边工作人员立党为公、报国酬民,成为合格的共产党员和称职的人民公仆。

(作者罗雄系刘少奇故里管理局原局长、中国中共文献研究会刘少奇思想生平研究分会原副会长,作者刘佳系长沙市明德华兴中学教师)