玉米新品种宜单1808的选育

摘要:宜单1808是宜宾市农业科学院以自交系宜17Y223为母本、QB1923为父本杂交育成的黄色玉米杂交新品种,于2023年通过四川省农作物品种审定委员会审定,审定编号:川审玉20230006。该品种品质好,中抗小斑病,感穗腐病、灰斑病、纹枯病和大斑病,高感茎腐病,适合在四川海拔为230~610m的平坝、丘陵地区种植。对宜单1808的亲本来源、选育过程、品种特性、栽培制种技术要点进行介绍,以期为其推广应用提供参考。

关键词:玉米;宜单1808;品种选育

Breeding of a New Maize Variety Yidan 1808

CHEN Gangyu1,ZHANG Jihai1,HUANG Ning1,XU Kecheng1,LI Xinhe1,MOU Bitao1,

ZHAN Yinghong1,LI Zhilong1,WANG Angui2,LIU Pengfei2,ZHU Yunfang2

(1Yibin Academy of Agricultural Sciences,Yibin 644600,Sichuan;

2 Guizhou Drought Grain Sorghum Research Institute,Guiyang 550000)

玉米是全球最重要的粮食兼饲料作物之一,产量高、环境适应能力强,且具有食物、饲料等多种用途,被广泛种植于世界各地[1-2]。根据国家统计局数据显示[3],2023年我国玉米种植面积达4422万hm2,

比2022年增加115万hm2,超过稻谷和小麦,成为我国第一大粮食作物。西南地区作为我国玉米生产的三大核心区域之一,仅次于东北和华北,位列第三。该区近年来玉米的种植面积约为550万hm2,占全国总面积的15%,但是总产量却只占到全国的13%左右。得益于独特的自然生态条件,西南地区玉米历经自然选择与人工培育的双重作用,孕育了具备强大环境适应性和丰富遗传潜力的地方种质资源。这些种质资源在生长周期、植株特征、穗部表型、抗病抗逆性及遗传配合力等多个维度展现出丰富的遗传变异,并且蕴藏了丰富的可利用优良基因。当前,多家育种机构正致力于这些地方种质资源的遗传优化,已成功培育出融合地方种质优势的优良自交系及杂交品种。但部分杂交种的选育仍依赖于直接从地方品种中筛选自交系,使得自交系的配合力不高,导致杂交种在产量提升上遭遇瓶颈,难以取得重大突破[4-5]。因此,改进和创新育种方法对于培育兼具高产、优质、多抗及适应性强的玉米杂交种至关重要。

为此,宜宾市农业科学院选用表现优异的自交系宜17Y223与QB1923作为基础材料,成功选育出高产、优质、抗逆性强的玉米新品种宜单1808。这一成果不仅为增强粮食安全保障提供了有力支撑,也为西南地区粮食生产能力的提升奠定了坚实基础。

1 亲本来源及选育过程

1.1 亲本来源

1.1.1 母本宜17Y223 宜17Y223是宜宾市农业科学院于2012年以杂交种先玉128与引自四川省原良种试验站的自交系10J42为基础材料,经连续自交8代,于2016年选育而成,种质类群偏温带。在宜宾南溪区大观镇春播生育周期为103d,株型半紧凑,株高约172cm,穗位高65cm。雄穗圆锥形,1级侧枝数较少(2~4个),侧枝与主轴夹角角度较小(约为30°)。雄穗颖片绿色,花药黄色,花丝绿色。穗型筒形,穗轴红色,平均穗长16cm,穗行数14行,每行约26粒。籽粒黄色、半硬粒型,百粒重30g。在田间种植中抗大斑病、小斑病、纹枯病及茎腐病。

1.1.2 父本QB1923 QB1923引自贵州省旱粮研究所,是2007年春通过将优质玉米自交系QR273导入另一玉米自交系QB572,经2007-2010年连续自交6代选育而成。在四川宜宾南溪区大观镇春播生育周期为112d,株型半紧凑,株高180cm,穗位高70cm。雄穗圆锥形,1级侧枝数8~10个,侧枝与主轴夹角角度较大(约为75°)。雄穗颖片绿色,花药黄色,花丝绿色。穗轴白色,平均穗长16cm,穗行数16~18行,每行约35粒。籽粒黄色、硬粒型,百粒重25g。在田间种植中抗大斑病、小斑病、纹枯病及茎腐病。

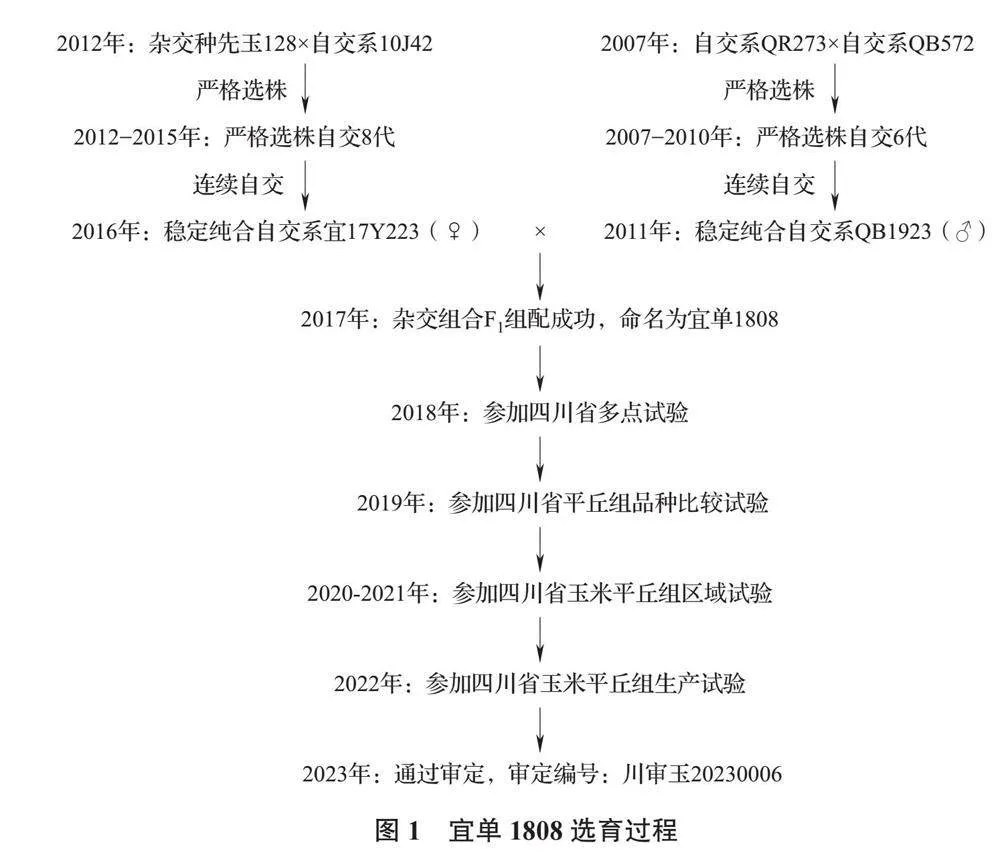

1.2 宜单1808选育过程 2017年宜宾市农业科学院以自育自交系宜17Y223作母本,以贵州省旱粮研究所自交系QB1923作父本组配杂交组合,命名为宜单1808。详细选育过程如图1所示。

2 品种特征特性

2.1 农艺性状

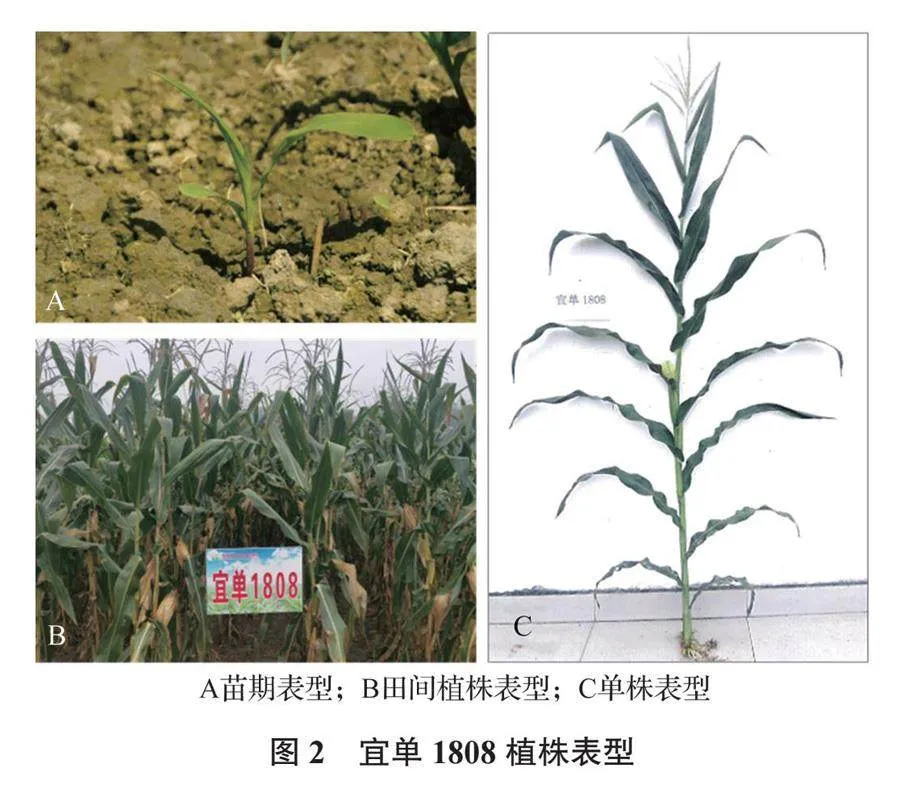

2.1.1 植株性状 宜单1808田间表现整齐度好,植株生长健壮,前期至中期生长势强,后期能保持良好的绿叶状态,具有广泛的适应性和较强的抗病、抗倒伏能力。叶片总数约19片,株高293.4cm,穗位高112.4cm,株型半紧凑。幼苗第1叶鞘紫色,叶尖圆形;上部叶片与茎秆间的夹角适中(约为40°),茎秆“之”字形弯曲程度轻。雄穗1级侧枝数较少,侧枝与主轴夹角约为70°,雄穗主轴在最低位侧枝和最高位侧枝之上的长度均适中。雄穗颖片整体浅紫色,花药绿色,花丝绿色。该品种双亲杂交后实现了优良性状互补,杂种优势及抗病抗倒性强,果穗长、粗,籽粒饱满,保绿度高。植株表型见图2。

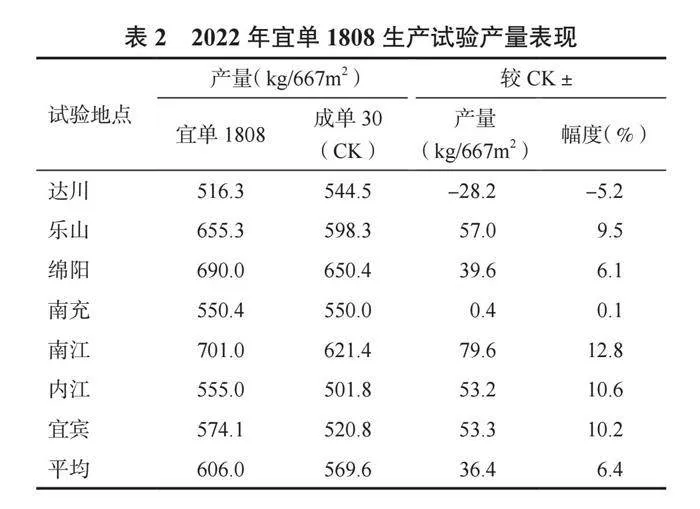

2.1.2 穗粒性状 宜单1808籽粒半马齿型,籽粒顶端黄色,籽粒背部橙色;穗长18.7cm,穗粗5.0cm,穗行数16.2行,行粒数36.1粒,百粒重31.5g,出籽率85.5%。果穗轴小粒深,籽粒饱满,大小、颜色均匀,排列致密整齐,有光泽。全生育期115.6d。果穗表型见图3。

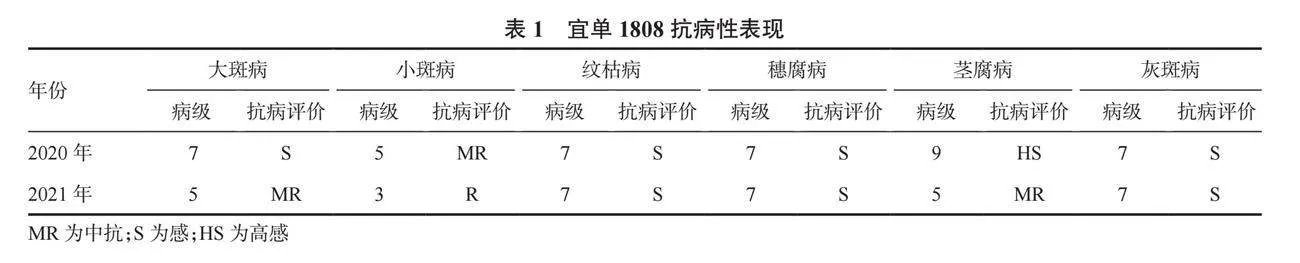

2.2 抗病性 2020-2021年经2年抗病性鉴定,宜单1808田间表现中抗小斑病,感穗腐病、灰斑病、纹枯病和大斑病,高感茎腐病(表1)。

图2 宜单1808植株表型

图3 宜单1808果穗表型

2.3 品质表现 经四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所检验测试中心分析检测,宜单1808容重724g/L,粗蛋白(干基)含量8.98g/100g,粗淀粉(干基)含量70.57%,粗脂肪(干基)含量4.9g/100g,赖氨酸(干基)含量0.3g/100g,达到GB 1353—2018《玉米》和GB/T 17890—2008《饲料用玉米》二级标准,品质优良。

3 产量表现

3.1 区域试验 2020年参加四川省玉米平丘组区域试验,宜单1808每667m2平均产量591.0kg,较对照品种成单30(551.3kg)增产7.2%,8点次中,有6点次增产,增产点率为75.0%;2021年续试,平均产量539.7kg,较对照品种成单30(523.1kg)增产3.2%,8点次中,有6点次增产,增产点率为75.0%;2年区域试验平均产量565.4kg,较对照品种成单30(537.2kg)增产5.2%,16点次中,有12点次增产,增产点率75.0%。

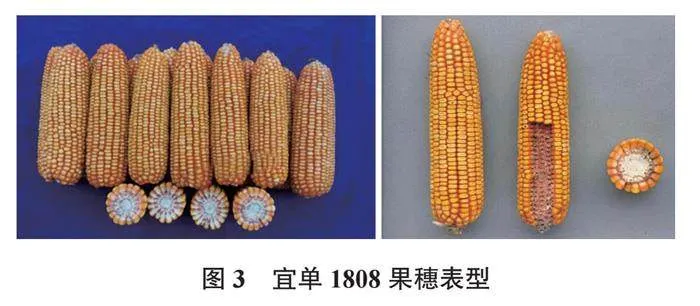

3.2 生产试验 2022年参加四川省玉米平丘组生产试验,宜单1808每667m2平均产量606.0kg,较对照品种成单30(569.6kg)增产6.4%,7点次中,有6点次增产,增产点率85.7%(表2)。

4 保持品种种性和制种技术要点

保持品种种性 为了保持宜单1808的杂种优势及其固有种性,必须确保亲本的纯度,严格控制亲本的质量,并采取严格的隔离措施防止亲本的混杂和退化。一是严格选择标准株人工套袋授粉自交,建立亲本原原种种圃;二是在保证纯度的前提下,由专业技术人员对原原种进行混合繁殖,作为原种保存,以保证品种纯度和优良种性。制种技术要点 遵循杂交种子生产的技术规范,实施严格的隔离措施。母本种植密度为4500株/667m2,父本为 4000株/667m2。为优化空间布局,建议父母本行比设置为1∶4~6。先播种母本,7d后播种70%的父本,再间隔3d后完成剩余30%父本的播种,以确保授粉过程充分且高效。

5 栽培技术要点

5.1 适期播种,合理种植 播期对玉米的产量有着显著影响[6],选择适宜的播种期是确保玉米优质和高产的关键[7]。玉米生长周期需与季节变化相协调。在四川地区,春季播种的适宜期通常定在3月中下旬至4月初,温度标准是气温稳定通过15℃,并且土壤温度至少保持在12℃以上。对于其他地区,播种的最佳时机应依据当地的气候特征来确定。种植密度是影响玉米产量和生理特性的主要因素,直接关系到能否实现高产和高效[8]。宜单1808适宜春播,应采用育苗或直播方式适时早播,种植密度为2800~3300株/667m2,可根据土壤肥力及时调整,肥力较高的田块可适当密植,肥力较低的田块则适当稀植。

5.2 肥水管理 施肥 底肥一定要施足,以每667m2施用玉米专用复合肥25kg作底肥为宜;玉米植株生长至5~6片叶时,应适时追加尿素10kg作为苗肥;植株生长至7~8片叶时施用玉米专用复合肥15kg作拔节肥;大喇叭口期施用尿素20kg作为穗肥。灌水 灌溉是保障玉米高产和稳产的关键因素。玉米在不同生长阶段的水分需求有所不同[9]:苗期水分需求较低,拔节期至抽雄期达到高峰,随后在抽雄期至灌浆期逐渐减少。应根据各地区的气候情况调整灌溉量,干旱时及时补充水分,以免缺水而对玉米生长造成负面影响。

5.3 病虫害防治 在种植玉米之前对土壤进行清理,消除虫害的越冬基地。玉米苗期和开花期是虫害发生的关键时期[10],一旦发现虫害迹象,应及时喷洒农药。玉米生长期玉米螟、玉米蚜等虫害发生较重,需定期对玉米田进行监控,并及时防治。玉米成熟期病虫害发生较少,但仍需要加强病虫害的监测。另外,需特别注意对茎腐病的防治。

5.4 适时收获 玉米最佳收获期为完熟期(即授粉后40d左右),此时秸秆变黄,叶片枯萎,早穗茎白色、干枯松散,籽粒坚实发亮、呈现该品种固有色泽。玉米收获后,应注意采取相关措施,以防阴雨天气导致籽粒受潮而发生霉烂。

参考文献

[1]贺少华.关于玉米种植新技术及病虫害防治策略的分析与技术推广探究.视界观,2019(20):317

[2]李成军,刘文,田珩.玉米品种镇玉101秦巴山区配套栽培技术.中国种业,2024(4):154-157

[3]国家统计局.国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告.(2023-12-11)[2024-07-28].https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202312/

t20231211_1945417.html

[4]李高科,潘光堂.西南玉米区种质利用现状及研究进展.玉米科学,2005,13(2):3-7

[5]霍仕平,张健,晏庆九,张兴端,许明陆,宋光英,李雪树.中国西南山区玉米杂交种的种质基础.玉米科学,2002,10(2):3-6

[6]牛永胜.不同播期对夏玉米品质和产量的影响.农业技术与装备,2023(7):22-24

[7]顾开龙.玉米制种优质高产关键技术.种子科技,2020(19):

29-30

[8]赵品.不同种植密度对玉米生长和产量的影响.河南农业,2024(9):51

[9]王静,王昌亮,闫丽慧,常建智,侯现军,赵连峰,艾振光,王芬霞.国审玉米品种浚单58的选育.中国种业,2024(6):153-156

[10]刘艳琴.玉米苗期田间管理技术和病虫害防治方法.种子科技,2022(11):40-42,54

(收稿日期:2024-07-28)